伏見 秋の賑わいとその歴史 御香宮神社祭礼と復元された太閤秀吉献上羊羹【第2篇】-御香宮神社 能舞台と秋の夜の神能-[京の暮らしと和菓子 #28-2]

- 栗本 徳子

- 高橋 保世

第1篇はこちらから。

メイン写真は御香宮神社 神能「小鍛冶」

第2篇 御香宮神社 能舞台と秋の夜の神能

1.江戸時代の能舞台再建願い

第1篇の御香宮の歴史でも触れましたが、室町時代から御香宮では祭礼に際して猿楽が奉納されてきたのです。そして今回取り上げる御香宮神能は、こうした中世以来の猿楽奉納の伝統を引き継ぐものとされます。

大正4年(1915)に当時の御香宮宮司、三木(そうぎ)善三氏が、神社に残る古文書を紐解き纏められた『御香宮神社』✳1を参考に、江戸時代の神能、能舞台について辿ってみましょう。

江戸時代後期の文化8年(1811)8月に、能舞台新築についての願い出が御香宮から伏見奉行所に出されたことが記されます。じつは、同年これに先んじて、5月に氏子有志らが能舞台の新築を伏見奉行に願い出ていたのですが許されず、改めて氏子と御香宮、両者相談の上での願い出であったのでした。

その中に

「舞台二間半四方、右者、大拝殿前正面に相建御座候、文禄三年甲午年太閤秀吉公御建立の処、慶長十乙巳年当社御建立の節、古御香山より被為遊御引、其後及大破候、宝永五子年御窺申上、右の舞台たたみ置候御事」

とあります。

先に、御香宮が文禄3年(1594)秀吉の伏見城造営の際、大亀谷に移されたことを第1篇で書きましたが、この時の社殿造営時に秀吉によって能舞台が造られた事、慶長10年(1605)は家康が現在地に御香宮を戻した時にあたりますが、この能舞台も移された事がわかります(このあと、旧地は古御香と称されて御旅所となっています)。また、その後大破したために、宝永5年(1708)に、これをたたんだという経緯も知られます。

元文4年(1739)の御香宮宮司による記録「三木善治手記」にも、昔は拝殿の南側に能舞台があったが、大破したので神能が中絶していると記されています。おそらく中絶した状態の神能を復活したいという思いが、文化8年の能舞台の再建の願い出につながったのでしょう。

文化8年の願い出の時には、この大破した能舞台の部材などの一部を奉行に差し出しています。その部材は、升形や肘木は極彩色に彩られ、金色の菊御紋など、桃山様式を彷彿とする、在りし日の様子を偲ぶものだったことがわかります。

こうした働きかけに、伏見奉行を動かすことはできたようですが、京都所司代とのやりとりの結果、最終的には見合わせの命が下ったのでした。その後、仮舞台の建設を願い出たのですが、これも見合わせが命じられました。

いかに伝統ある神能のためとはいえ、氏子町民らが能舞台を再建するということに、幕府として認めがたいものがあったと推測されます。

しかしそれでも、重ねての熱心な嘆願の末、文化11年(1814)から、設えては解体する仮舞台での神能が許されたのでした。

2.鳥羽伏見の戦いと御香宮

幕末を迎えて伏見は動乱に巻き込まれることになります。慶応4年(1866)の鳥羽伏見の戦いです。

先述の『御香宮神社』には、

「十二月十七日、突然神社表大門に、「徳川陣営」の木札掲揚せられたり。乃(すなわ)ち時の神主三木(そうぎ)善郷。渡辺蔵人頭(くろうどのかみ)を経て、これを奏す。ここに於いて翌十八日には、薩摩の士来たりて此札を撤し、二十一日の前後より、その小部隊ここに来りて、万一の変に備へむとせるものの如し。(中略)正月一日となり、二日幕軍大阪を発すとの報あるや、薩長二藩は伏見鳥羽付近に於て、その入京を阻止せむとす。既にして三日午後伏見京橋に到着せし幕軍の一部隊は、前日より、当社(御香宮)及び源空寺に屯せる、薩軍に阻られ、茲(ここ)に所謂(いわゆる)伏見戦争の開始となり。戊辰戦争砲火の第一発は、一に御香宮の薩軍と、一は奉行所に集合せる幕軍の間に交換さられ、神社付近は忽ちに修羅の巷と化せり。」

と、開戦までの一部始終が記されています。

徳川家とのゆかりある御香宮を、幕府側は先に陣営にしようとした様子が伺えますが、神社が朝廷側に働きかけたことで、逆に薩軍の陣営となったことがわかります。神功皇后、仲哀天皇、応神天皇を祀る神社として、朝廷側につくことは当然の動きでもあったと言えましょう。

そして続いて、

「この戦闘に先ち時機急を告る三日朝神主三木善郷、息善晃以下祝部(はふりべ)禰宜(ねぎ)等、御羽車を奉じて、御旅所大亀谷古御香に到り、神儀奉安、戦熄(や)むに及び、五日昼無事復座し奉る。三日の戦は数時間の接戦にて、結局幕軍の退却となり、神社付近また鎮静に帰す。」

戦闘の始まる直前の正月三日の朝、古御香の御旅所に御神体を遷して避難し、戦闘がやんで落ち着いた五日に、無事に御神体が戻されたことがわかります。さらに

「而(しか)して此の戦闘に関し、神社の最も幸福とすべきは、社殿及び諸建造物が、これ等戦闘区域内に立ちたるに拘らず、何等の災害を被るなくして、今日に及び得ることにして、此等は一に神冥(しんみょう)の徳に帰せずんばあるべからざることなりとす。」

と記されます。薩軍の陣営でありながら、御香宮は奇跡的にも戦火の被害をほとんど受けなかったのでした。

私の実家は、元禄頃から御香宮とほど遠からぬ京町一丁目で井筒屋という呉服屋を営んでいたのですが、この鳥羽伏見の戦い当時の話を伝えています。いくばくかの家財を車に積んで、宇治方面に避難したというのです。

戦闘は数時間のことであったとはいえ、近代兵器が導入され、砲弾の飛び交う戦いで幕府軍の陣営があった奉行所は炎上しました。

京町通りは、特に一丁目から二丁目にかけて、その東が奉行所と隣接する地域でした。奉行所の西に続く町家一帯にも戦火は燃え広がり、町は灰燼に帰してしまったのでした。

当時の当主7代目井筒屋伊兵衛は、少し手広く商売をしていたようですが、何ひとつ残らない焼け野原となった店や住まいのあとに戻った時の思いは、いかほどであったろうか。ただ、家を再建する時の逸話として、「贅沢なものを造っても焼けてしまえば何も残らない、質素に造るべし」と言っていたと伝わります。「諸行無常」とも言える人生観をこの出来事で得たのでしょうか。そして、この7代目が再建した築100年以上の家で、私は育ちました。

まさに戦火に傷ついた動乱後の伏見にあって、無傷の御香宮がどれほど、町に勇気を与えたことでしょう。強く「神冥」を感じた人々も確かに多かったに違いありません。

3.明治維新期の能舞台建造と神能

維新によって、伏見は幕府直轄地としての幕府の管理からはなれ、新しい時代を迎えたのでした。幕府の奉行所や関係施設があった場所は、新政府の施設へと変わり、西国大名の各藩の屋敷も引き払われて、町は目まぐるしく変貌していったことと思われます。

しかし一方、御香宮神社は、幕府から安堵されていた石高などが無実化し、切迫した状況に陥っていた時期でもあったと思われます。加えて明治初年の神仏分離令、上地令など、神社を取り巻く環境にも、相次いで大きな変革がもたらされていました。

こうした御香宮神社で明治時代の最初の大事業が、なんと明治11年(1879)の能舞台の建造だったことは、驚くべきことです。先述したように、伏見は戦禍からの復興、町の再生に追われていた時期であったと思われます。

江戸時代に氏子らの能舞台再建計画が幕府に受け入れられなかったという事実を鑑みると、新時代への変化に翻弄されながらも、むしろ町人たちがようやく自らの力でこれを果たせる時代を迎えたという、そうした気概さえ感じてしまいます。

明治維新以降中絶していた神能の再興について、『御香宮神社』には、

「村上直興、黒川藤三郎、巽小兵衛、本谷市造、石田源兵衛、齋藤伊作、大倉治右衛門、石井傳太郎等相謀(あいはか)りて、再興を企て、現今の舞台を新設し」と記されています。驚くことにここに出てくる「齋藤伊作」は、先ほど触れた私の実家の7代目井筒屋伊兵衛のことと思われます。

このように氏子らによって組織された和楽社という講社が中心となって、拝殿の南西側にあった九社堂という建物を改築する形で能舞台が造られたのでした。

じつはこの動きは、近代に入って広がる京都での神社境内の能舞台建造に魁けるものでもありました。

先代の神主を務められた三木善則様が強調されていましたが、多くの神社の能舞台は境内の一角にはありますが、御祭神に向けて、つまり本殿に向かって建てられている能舞台は、御香宮のものしかないというのです。御香宮の能は、神に捧げる能であり、その伝統をまさしく体現しているのが、この能舞台だと言えましょう。

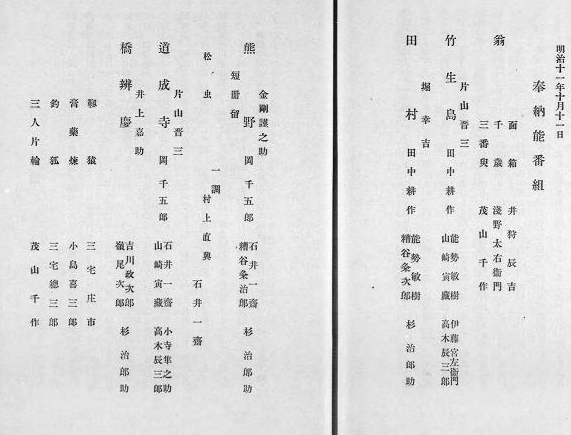

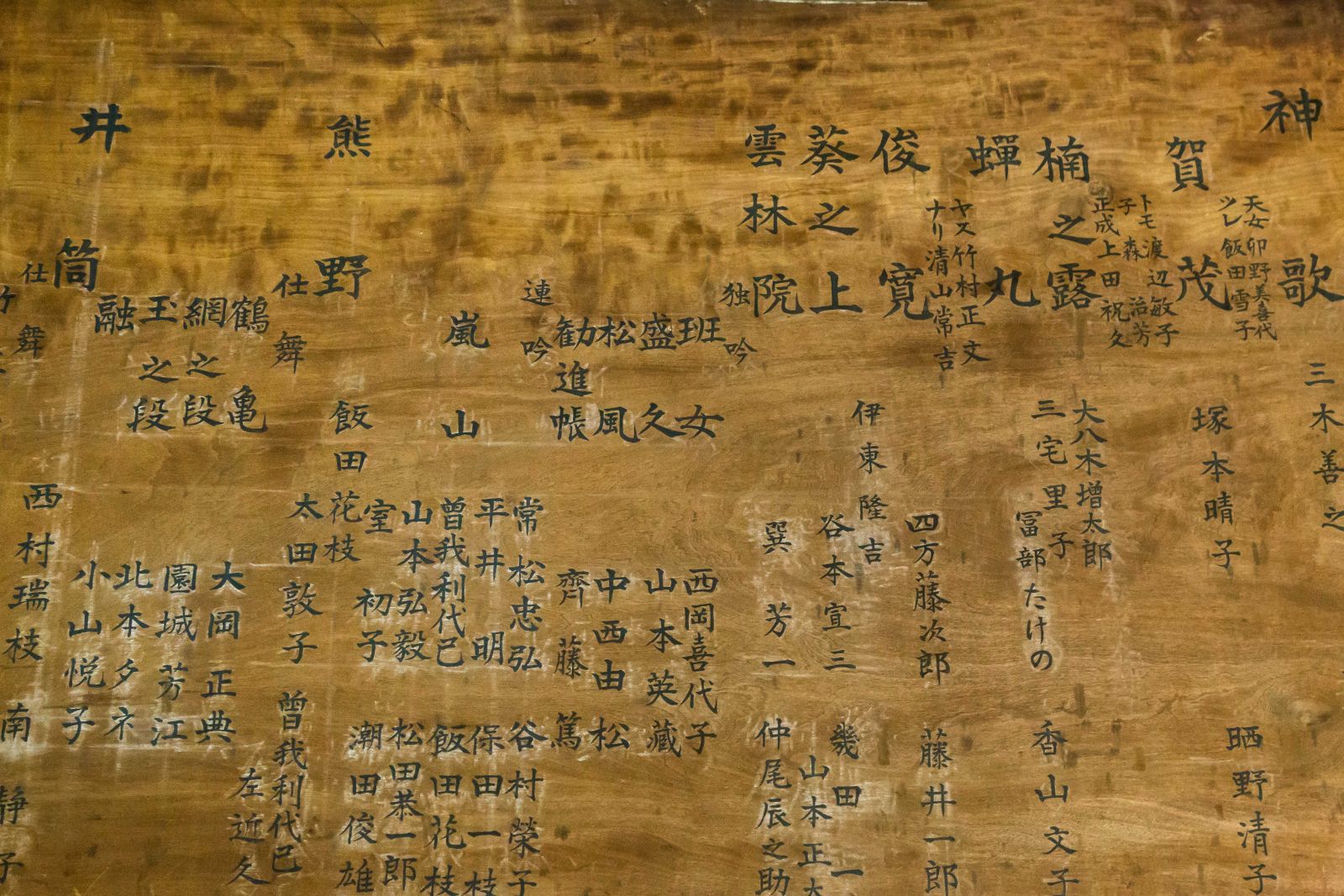

明治11年の新造能舞台での初演の番組を記録した額が舞台裏の楽屋に残されています。

そこには以下のような演目と出演者が記されます。現在は、墨書が薄れて読みにくくなっているのですが、これも『御香宮神社』に記録が残されています。

能楽界も、明治維新によって幕府、大名の庇護を失い、困窮の時代を迎えていたのですが、いよいよ新しい能楽の享受者に向けた演能が動き出したばかりの時期だったと言えましょう。この奉納能には、近代の京都を代表する名演者たち、観世流の片山晋三、井上嘉助、金剛流の金剛謹之助、狂言の茂山千作らの名が見えます。

御香宮神能の復興へ、氏子町人らの想いが結実した真新しい常設能舞台での能、狂言に、どれほど晴れやかな喜びがあったろうと思いを馳せると、私もつい心を熱くしてしまいます。

さて、長らく神能は秋の神幸祭直後の日程で行われてきたようですが、現在は10月の神幸祭の前夜祭的な位置付けで、9月23日(月・祝)に行われています。じつは恥ずかしながら、私自身が神能を観覧したのは、今回が初めてのことでした。

唯一思い出すのは、父が「謡(うた)い」でこの舞台に出た時に見に来たことです。あれはいつのことでなんだったのだろうと、ぼんやりした記憶のままに、ふと楽屋にあがっている額を見ていると、昭和47年5月28日に行われた「奉納謡曲仕舞大会」に、なんと「勧進帳 齊藤篤」と父の名が残っていたのです。この額から多くの氏子たちが参加した「謡い」と「仕舞」の奉納大会であったことがわかります。

父は、大学の部活で能楽部に入って謡いを始めたそうですが、私が物心つく頃には、とくにお稽古に通っていたというわけではなかったのに、家にいるときは、暇さえあれば謡いを唸っていたことを思い出します。

父が亡くなってからわかったのですが、なんとその能楽部での師匠が、本学の五島邦治先生のお祖父様、浅井宗弘氏であったのです。この明治の神能初演にも名を連ねておられる井上嘉助氏の2代あとにあたる井上嘉介氏に師事された方で、「京観世の謡い」を謡われた最後の能楽師でいらしたことを、五島先生からお聞きしました。

父の「謡い」が、京観世だったのかどうかは今となっては知りえませんが、五島先生の話から、京都庶民に根付いた「謡い」の文化が、父の世代までは我が家にも確かにあったことを改めて実感したものです。

4. 令和元年秋の神能(蝋燭能)

さあ、今年の神能をご紹介いたしましょう。

今年の9月23日は、前夜に台風の通過があり、不安な当日を迎えましたが、昼過ぎからは晴れ間も出て、境内では着々と準備が進んでいました。

午後5時、まず宮司様、神職様による修祓之儀(しゅばつのぎ)が神前で行われます。中世以来の長い伝統を誇る神への奉納のための能、神能が令和の御代にも引き継がれます。

こうして神前の儀が終わると、今度は神主様、神職様で玉串による舞台の祓いが行われます。

さて、修祓の儀が滞りなく終わると、いよいよ演能の始まりです。

最初の演目は「通小町」。シテを勤められるのは明治の額にも名のあった井上嘉助氏から数えて4代目の井上裕久氏です。こうして同じ舞台で芸の道は引き継がれ、今日につながっていることに、感慨を覚えてしまいます。

.jpg)

八瀬の里で修行中の僧のもとに木の実や薪を持って訪ねてくる女に、その名を尋ねると、市原野(いちはらの)に住む姥だと言い残して姿を消します。

小野小町の亡霊であると察した僧が市原野で供養すると、若々しい小町の亡霊が現れ、戒を受けたいと願い出ます。ところが小町に思いを寄せていた深草の少将の怨霊も現れ、未練に囚われた少将は受戒を妨げようとします。

.jpg)

.jpg)

迷いの中にあるふたりに僧は受戒を勧めます。かつて少将からの求愛に小町は、百夜通って牛車の台で夜を過ごしたら想いを受け入れると、百夜(ももよ)通いを求め、少将は毎夜歩いて通い詰めたのでしたが最後の日に亡くなってしまったのでした。その執心が小町の成仏も妨げることになっていたのです。僧は、その百夜通いの様子を語ることを促しますと、少将は闇夜も雨も雪の夜も心を尽くして通ったそのありさまを再現します。

.jpg)

百夜目を迎え、満願成就の間際に、まさに契りの盃を交わすとき、少将は飲酒が仏の戒めであったことに思いを致した途端、そのことが悟りへの機縁となって、小野小町も少将もともども成仏することになったのでした。

野外であるからこそ、しっとりとした秋の風情を感じる季節に、こうした「執心物」の人の哀れを感じる能は、なおさら心に響きます。しかも伏見との縁も深い「深草少将」がでてくる演目は、なるほど、この地にふさわしいものと感じ入りました。

さて、次の演目は、狂言「寝音曲(ねおんぎょく)」です。太郎冠者(たろうかじゃ)を務めるのは茂山千之丞氏で、明治初演の額にあった茂山千作氏から脈々と京都に伝えられてきた狂言の系譜をひく若手のホープです。

主人は、太郎冠者の謡いがなかなかうまいものと聞いて、太郎冠者に謡いを謡ってくれと頼みます。しかし太郎冠者は、酒を飲まないと声が出ない、妻の膝枕で寝ないと声が出ないと言って、もったいをつけます。

主人は何としても謡わせたいので、酒を振る舞い、自分の膝に寝かせてまでも、謡いを所望します。

.jpg)

太郎冠者は寝れば謡え、体を立てれば声がかすれるという具合を、何度も繰り返しているうちに、途中で調子が狂って、寝ると声がかすれ、起きると声が出るということになってしまいます。とうとう嘘がバレてしまい、大慌てという顛末でした。

.jpg)

御香宮では、仕舞をお稽古している子供たちが、特別の桟敷席からこの演能を見ることになっています。今年、お稽古を始めたばかりの小学生が、お母様と一緒にこの席から観覧していたのですが、狂言の滑稽さは、小学生にも大受けで、無邪気な笑い声を立てて、楽しんでいました。

御香宮では、先に訪ねた楽屋の畳敷きのお部屋で、謡のお稽古なども行われていますが、こうして能、狂言を親しむ層が今も裾野広くあり続けていることに、御香宮の存在の大きさを感じるのでした。

.jpg)

.jpg)

とっぷり暮れてきたところで、火入れの儀が執り行われます。客席の照明が落とされ、いよいよ舞台のまわりの蝋燭に火が灯されるのです。

.jpg)

続いて仕舞の「三井寺」と「融(とおる)」が、演じられました。謡いだけで囃子を伴わず、能の一部分だけをシテひとりが紋服と袴で舞うことを仕舞というのですが、これも蝋燭の灯が入ったしっとりとした時間帯にふさわしいものでした。

さあ、いよいよ大詰め、見どころたっぷりの「小鍛冶」が始まります。

「小鍛冶」のシテを勤められているのが、杉浦豊彦氏です。氏は、京都観世流の中核として活躍されている能楽師でおられますが、同時に御香宮の能舞台楽屋をお稽古場として「謡い」の指導をされておられることから、この神能の企画にも中心的な役割を果たされています。

そしてこの杉浦豊彦氏もまた、明治11年の初演の額にあった片山晋三氏の末裔に当たられるのです。片山晋三氏の次男、片山博通氏の三男である片山元三郎氏が豊彦氏のお父様です。元三郎氏は13歳で能楽師杉浦家に養子に入られ、杉浦元三郎氏として後をとられたのでした。

このように明治11年の演者につながる方々が、現代の御香宮神能の舞台を彩っておられることに、京都能楽界の脈々とした確かな年月を改めて感じるのです。

.jpg)

「小鍛冶」は、まさに新天皇即位の年に相応しい演目と言えましょう。平安時代中期の天皇、一条帝が霊夢のお告げによって、刀匠として名高い三条小鍛冶宗近(さんじょうこかじむねちか)に、剣を打たせよとの命を下されたことに始まります。

舞台では、まず天皇の命をうけて遣わされた勅使の橘道成(たちばなのみちなり)が、宗近のところを訪ね、剣を打つように命じます。

しかし宗近は、相槌を打てるものがいないために、打ちきれないと訴えますが、聞き入れられません。

宗近は、ついに稲荷明神の助けを請うために、伏見の稲荷神社へ参詣します。そこに不思議な少年(童子)が現れ、帝の恵みを頼りにするなら、必ずや心にかなう剣が打てると言い、中国、日本の剣の霊言の故事を語ります。

.jpg)

少年は、日本武尊の草薙の剣の威徳をたたえ、帝の霊夢に顕われた剣の威徳も劣ることがない、刀匠の奥義を伝えてきた宗近はそれを成し得ると伝え、稲荷山に帰っていくのでした。

家に帰った宗近は身支度を整えて、鍛冶壇に上がり、祈りを捧げていると稲荷明神の御神体が狐の精霊の姿で現れます。先ほどの少年は、稲荷明神の化身で、稲荷明神の相槌を得て、宗近は剣を鍛えます。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

無事に鍛え上げられた剣には、表に「小鍛冶宗近」の銘、裏に「小狐」の銘が刻まれ、名剣「小狐丸」が完成したのです。こうして出来上がった剣は、稲荷明神の手から勅使に渡され、明神は雲に乗って稲荷の峰に帰って行きました。

シテの杉浦豊彦氏のキレのある動きが、見事に稲荷明神の迫力と威厳を現出し、神の力を体感させられるような見事な舞台でした。

そして、御香宮神能は終演となったのでした。

蝋燭能が果てて辺りは秋の虫が鳴く夜となっていました。やはり能楽は良いなあと改めて思いを深めつつ帰路に着いたのですが、ふと思い出したことがありました。

同志社中学、高等学校、大学、そして大学院と同学年であった能楽師の河村晴久さんが、ある時に私に

「齊藤さん、ご先祖が御香宮の能舞台にも関係しておられたのですね。お名前を見ましたよ。」と言われたことがあったのです。

「名前って、どこにですか?」と尋ねると

「揚幕の裏がわに書いてありましたよ。」と。

でも、現在の揚幕は真新しそうで、私の先祖が関わったとは、とても思えないものですし、古い揚幕があったのかしらと、その時の会話をぼんやり思い出していたのです。

河村さんが御香宮の舞台に立たれた30年くらい前の話です。

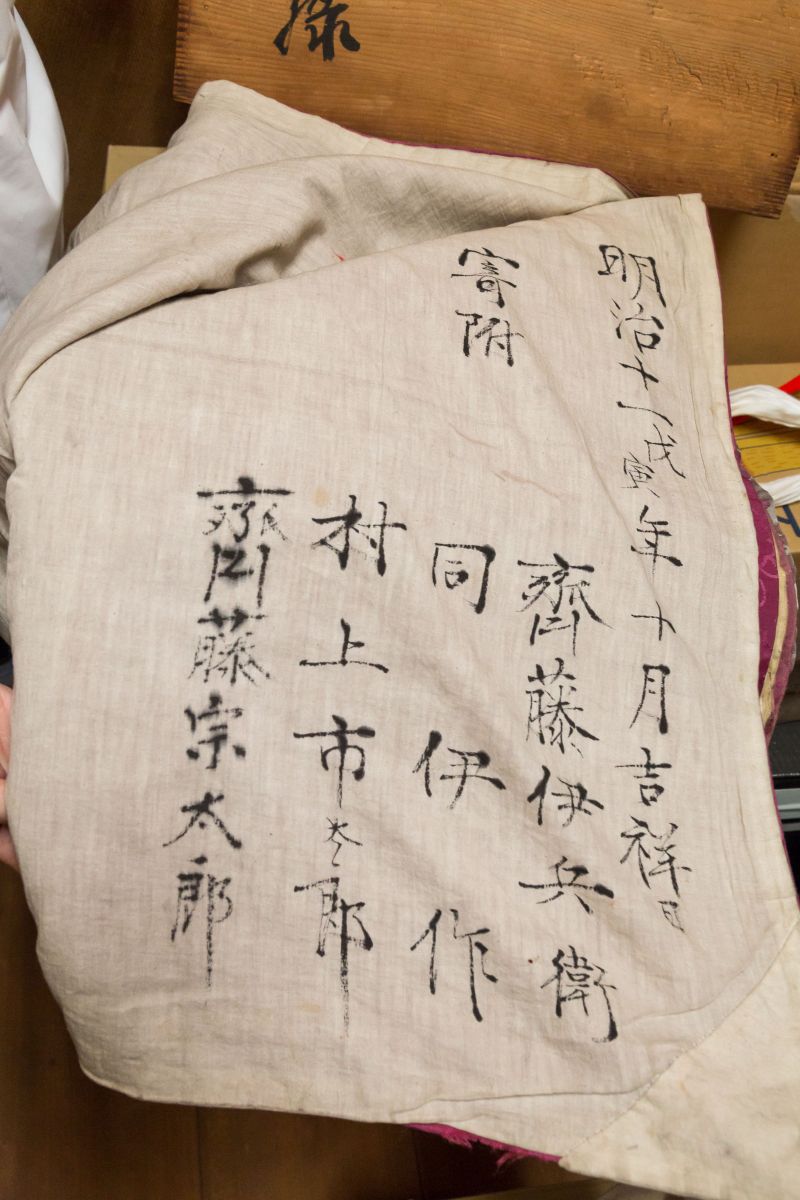

気になった私は、日を改めて御香宮の方々に尋ねてみたのですが、よくわからないとの答え。それでもどこかに古い揚幕はないでしょうかねえと、諦めずに尋ねました。神社関係者の方々と舞台の裏の道具を入れてある部屋にあてもなく入ったところ、ひとつの古い木箱を発見したのです。

開けてみると、中にはまさしく齊藤の名前が3人あるではないですか。しかも「明治十一年十月吉祥日」と、まさに御香宮の能舞台ができ初演が催された時に寄進したものと思われる年記もあったのでした。

赤紫の濃淡の緞子の揚幕は、しっかりした生地で仕立てられたものでした。当時呉服屋を営んでいた家業からも、ぜひ揚幕を作りたいと考えたのでしょう。

そのあと、この3人の名前を調べてみると、筆頭にある齊藤伊兵衛は8代目の当主、次にある伊作は、先述した7代目の隠居後の名前、そして、最後のひとりは、後に9代目を継ぐ、生まれて1年ほどの赤児の齊藤宗太郎であることがわかりました。

能楽師の方しか見ることのない揚幕の裏の文字に目をとめて下さった河村さんと、この古い揚幕を残してくださった方々のおかげで、141年前の先祖の面影に触れることができたのでした。赤ん坊も含めて3代にわたる先祖の名に、御香宮能舞台復興にかけた、明治初年の町人の意気地を見る思いがいたしました。

✳1三木善三『御香宮神社』1915年11月(国立国会図書館デジタルコレクションより)

第3篇はコチラ。

京都芸術大学 Newsletter

京都芸術大学の教員が執筆するコラムと、クリエイター・研究者が選ぶ、世界を学ぶ最新トピックスを無料でお届けします。ご希望の方は、メールアドレスをご入力するだけで、来週水曜日より配信を開始します。以下よりお申し込みください。

-

栗本 徳子Noriko Kurimoto

1979年、同志社大学文学部文化学科卒業。1980年より3年間、社団法人 日本図案化協会 日図デザイン博物館学芸員として勤務。『フランス染織文化展 ―ミュルーズ染織美術館コレクション―』(1981年)などを担当。1985年、同志社大学文学研究科博士課程前期修了。1988年、同博士課程後期単位修得退学。1998年より京都芸術大学教員。著書に『文化史学の挑戦』(思文閣出版、2005年)(共著)、『日本思想史辞典』(山川出版、2009年)(共著)、『日本の芸術史 造形篇1 信仰、自然との関わりの中で』(藝術学舎、2013年)(栗本徳子編)、『日本の芸術史 造形篇2 飾りと遊びの豊かなかたち』(藝術学舎、2013年)(栗本徳子編)など。

-

高橋 保世Yasuyo Takahashi

1996年山口県生まれ。2018年京都造形芸術大学美術工芸学科 現代美術・写真コース卒業後、京都芸術大学臨時職員として勤務。その傍らフリーカメラマンとして活動中。