SPECIAL TOPIC2023.03.09

京都と東北、プロと若者、多国籍の多様な人材が共につくるミラクル「DOUBLE ANNUAL 2023「反応微熱―これからを生きるちから―」

- 京都芸術大学 広報課

「KUA ANNUAL」から「DOUBLE ANNUAL」へ 京都芸術大学と東北芸術工科大学の初めての合同展

2023年2月25日(土)から3月5日(日)まで国立新美術館で、DOUBLE ANNUAL 2023「反応微熱―これからを生きるちから―」が開催された。初日の25日には、総合ディレクターを務めた片岡真実(森美術館館長、京都芸術大学客員教授)、京都芸術大学のディレクターを務めた金澤韻(現代美術キュレーター、京都芸術大学客員教授)、東北芸術工科大学のディレクターを務めた服部浩之(キュレーター、東北芸術工科大学客員教授、東京藝術大学准教授)に加えて、吉川左紀子(京都芸術大学学長)、三瀬夏之介(アーティスト、東北芸術工科大学大学院芸術工学研究科長)を交えて「時代精神と若い世代の表現」と題してオープニングトークイベントが開催された。

今年から姉妹校である京都芸術大学と東北芸術工科大学の学生選抜展として企画された「DOUBLE ANNUAL」であるが、その前身として京都芸術大学の「KUA ANNUAL」(当初はKUAD ANNUAL)がある。「KUA ANNUAL」は、2018年から京都芸術大学で開催された学生選抜展で、片岡がキュレーターとなってテーマを設け、それに応答する形で学生がプランを出し、制作指導をしながら一緒に展覧会をつくり上げるという、今まであまり類例のない実践的なプログラムであった。

現在、片岡は森美術館の館長であると同時に、昨年まで国際美術館会議(CIMAM)の会長も兼務し、「国際芸術祭あいち2022」を芸術監督として成功裏に収めるなどの成果により、2021年に引き続き2022年もArtReview誌(英)Power100にランクインするなど、まさに日本を代表するキュレーターであるといってよい。

そのような国際的なキュレーターが、アーティストとして無名の成長過程にある学生のプランから制作指導することで、いかに本格的な展覧会に仕上げることができるか、というのは、片岡にとっても挑戦であるし、リスクのあることだったに違いない。しかし、2018年「シュレディンガーの猫」、2019年「宇宙船地球号」、2020年「フィールドワーク:世界の教科書としての現代アート」というテーマで行われた展覧会は、プロのアーティストにも引けをとらないクオリティに仕上がり、このプログラムの有効性を証明したといってよいだろう。実際、選抜されたアーティストは、さまざまなアートシーンで活躍をしている。

コロナ禍に突入した2021年からは服部がキュレーションを担当し、1年目は「irregular reports-いびつな報告群と希望の兆し」、2年目の2022年は「in Cm | ゴースト、迷宮、そして多元宇宙」というテーマで展覧会を開催した。東アジアのアートコレクティブの研究や、オルタナティブスペースの運営、青森公立大学国際芸術センター青森(ACAC)のようなレジデンスプログラムのある施設で勤務した経験のある服部は、共同性、協働性をより重視しており、学生とのフラットな対話を多く取り入れた。そのことで、キュレーターによる「上位下達」ではなく、コラボレイティブな展覧会へと進化していったといってよいだろう。

既知の実績から、未知の可能性に賭けるキュレーション

今年は、さらに金澤韻が加わり、京都芸術大学は金澤が主に担当し、東北芸術工科大学は、服部が担当、総合ディレクター監督を片岡が担当するという、総合的で発展した形となり、発表の舞台も東京都美術館から、より多くの人々に見られる国立新美術館に移行した。金澤は「抗体」、服部は「アジール(避難所)」、片岡は「ミラクル」という共通のテーマを両校の学生に出し、それを応答したプランから選ばれたのが、今回展示されている合計11組のアーティストである。さらに、京都と東北と、ディレクターの担当は分かれているが、相互に連携しながら、全体を見ているのも今回の特徴になるだろう。

ただし、まだ過去の実績がなく、作風も決まっていない学生たちのプランは定まったものではない。日々変化し、成長していく。今年から参加した金澤は、現代アートは存命しているアーティストと一緒に展覧会をつくるのが基本であり、プランと最終的な展示は変わることが多いが、これほど日々変化し、成長することに驚いたと述べた。また、服部は、学生の作家は過去の実績がほとんどないので、面白そうだとか、キーワードに対して応答してくれそうということに賭けたと語った。たしかに、服部はテーマとの整合性やプランの精緻さなどで作家を選ぶことはしない。何かを持っているかどうかで、作家たちの未来に対して投企し、共に楽しみながらつくるのが特徴だろう。

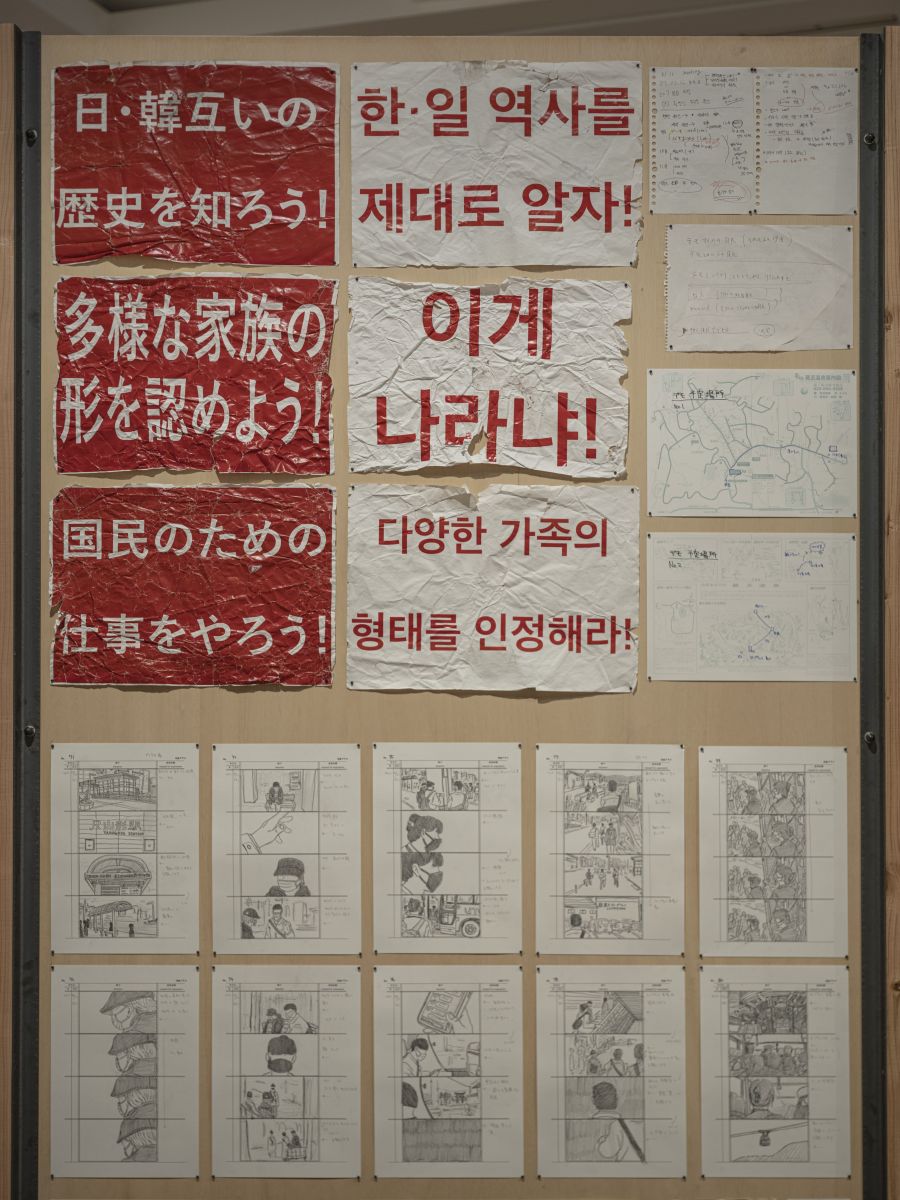

なかでも、東北芸術工科大学から選抜された、コレクティブ「卍会プラス」は、その典型だろう。卍会プラスは、權ミリ、佐藤純一、齋籐大、鹿野真亜朱、廣木花音の5名からなるコレクティブだが、權が、「一緒にアートする人を探しています」というチラシを構内のコンビニに貼ったことから集まった有志であり、話し合いながらプランを考えていったという。

權ミリ、齋籐大、廣木花音の表現が絵画が中心であったことから、絵画制作を成果物と考えたがディレクターとの話し合いにより一度白紙に戻る。

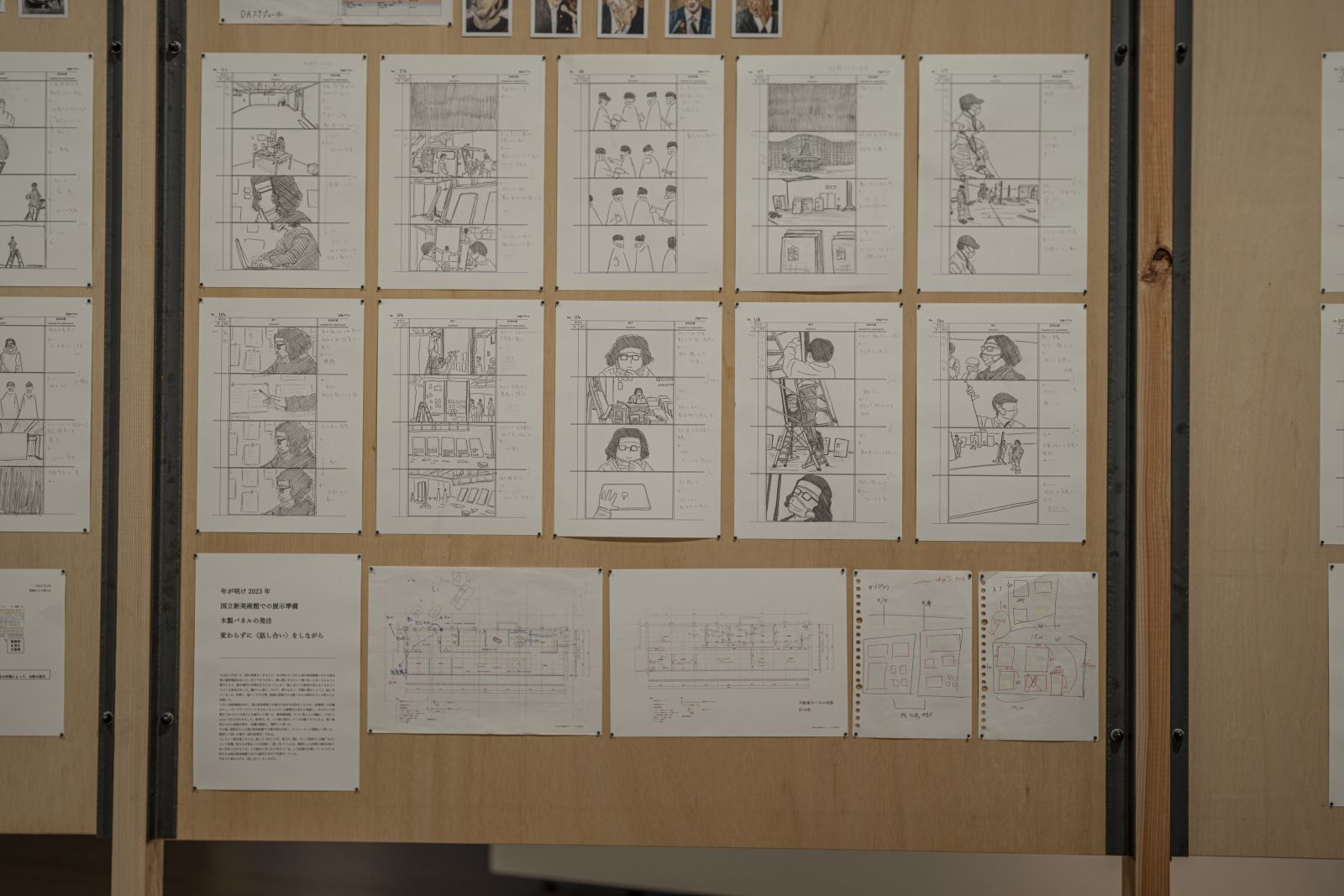

そこから反転し、誰もいない蔵王山塊で多様性などをテーマにデモを決行することになる。佐藤と鹿野は、記録班としてそれらを記録していったが、最終的な成果物を見せるのではなく、奇跡的な「出会い」と「話し合い」のプロセス自体を見せ、まさに自分たちの「アジール」や「抗体」を獲得していった経緯を、掲示板にして見せることを選んだ。たまたま鹿野が画コンテを描けることから、それまでの話し合いのシーンを時系列で描き、權らも時々の情景を絵画にし、佐藤がテキストを編纂して、巨大なタイムラインがつくられたのだ。コレクティブの作品は、プロジェクトが中心で、カオスのような展示になって把握しにくいことが多いが、巨大な掲示板の表裏で洗練された形で示されたといってよい。実は、この画コンテは、設営中も更新されており、この先も続いていくという。

プレビュー展から東京展への進化

展示をする中で、大きな成長を遂げたということで言えば、京都芸術大学から選抜された中川桃子《LOVE Patrol》や井本駿《デザイアトイ》、趙彤陽《ACCOMPLICE》、アリストテルス・ヤンニス《ホルマリン 原子 原子 動脈 切り口にオキシドール 光 光 不在》が挙げられる。12月に京都芸術大学のギャルリ・オーブで開催されたプレビュー展からより洗練され、強い内容になったといえるだろう。

なかでも、中川のインスタレーションは、プレビュー展での片岡のアドバイスもあり、カオティックだった展示から、3つの大きな矩形状に布を吊るし、さらに矩形を視線より上の位置まで高さを変えて展示した。そして、3つの矩形の合間をつなぐように、粘菌を模したモールが編みこまれ、床下まで垂らされていた。都市の壁面と、皮膚の写真を重ね、都市と身体の表皮から分泌される見えない「ホルモン」が、可視化されたといってよい。金澤は、前回よりもビルを見上げたり、谷間にいたりする感覚がうまく表現されたと述べた。

特に、モールの複雑な形状がライティングによって、布に影を落としており、改めてインストールとライティングのプロの技術が、キュレーションに加わることで、作品の強度が上がることが証明されたといえるだろう。中川によると、実は、卒業展とあわせて3回目の展示になり、今までで一番イメージに近いものができたという。

趙のインスタレーションも、プレビュー展では過剰な印象であったが、伝えたいものがうまく選び出されていた。防御と攻撃の二重の意味のあるマスクの意味について語る趙に、スリングショット(パチンコ)によって物理的に攻撃され傷つく映像、血だらけとなった趙のポートレート、スリングショットにされたマスク、射程距離の実験映像がよいバランスで配置されていた。井本も、分散的だったフィギュアの展示に正面性を与え、奥に大きなCG映像を投影することで、フィギュアの世界観が、煩悩ともいえる脳内のイメージを投影したものだということが明確になったといえるだろう。あるいは、アリストテルス・ヤンニスの絵画は、絵画を囲むことで回廊にすることを考えていたが、すべての絵画を大きな壁面に並べたことで、絵画間の微妙な差異が明確になり、光がゆらめくような、透過しているような、静謐な中にも動きのある空間をつくりあげた。

多国籍のアーティストとユニットによる新たな表現

上海に在住し、中国の状況を見てきたことを問われた金澤は、国よってマーケットや表現は異なるが、オブラートに包む表現が多い日本に対して、直接性の強い傾向があり、今回、趙やrajiogoogooのように中国出身のアーティストが入ることで、コントラストや多様性が出たことを指摘した。

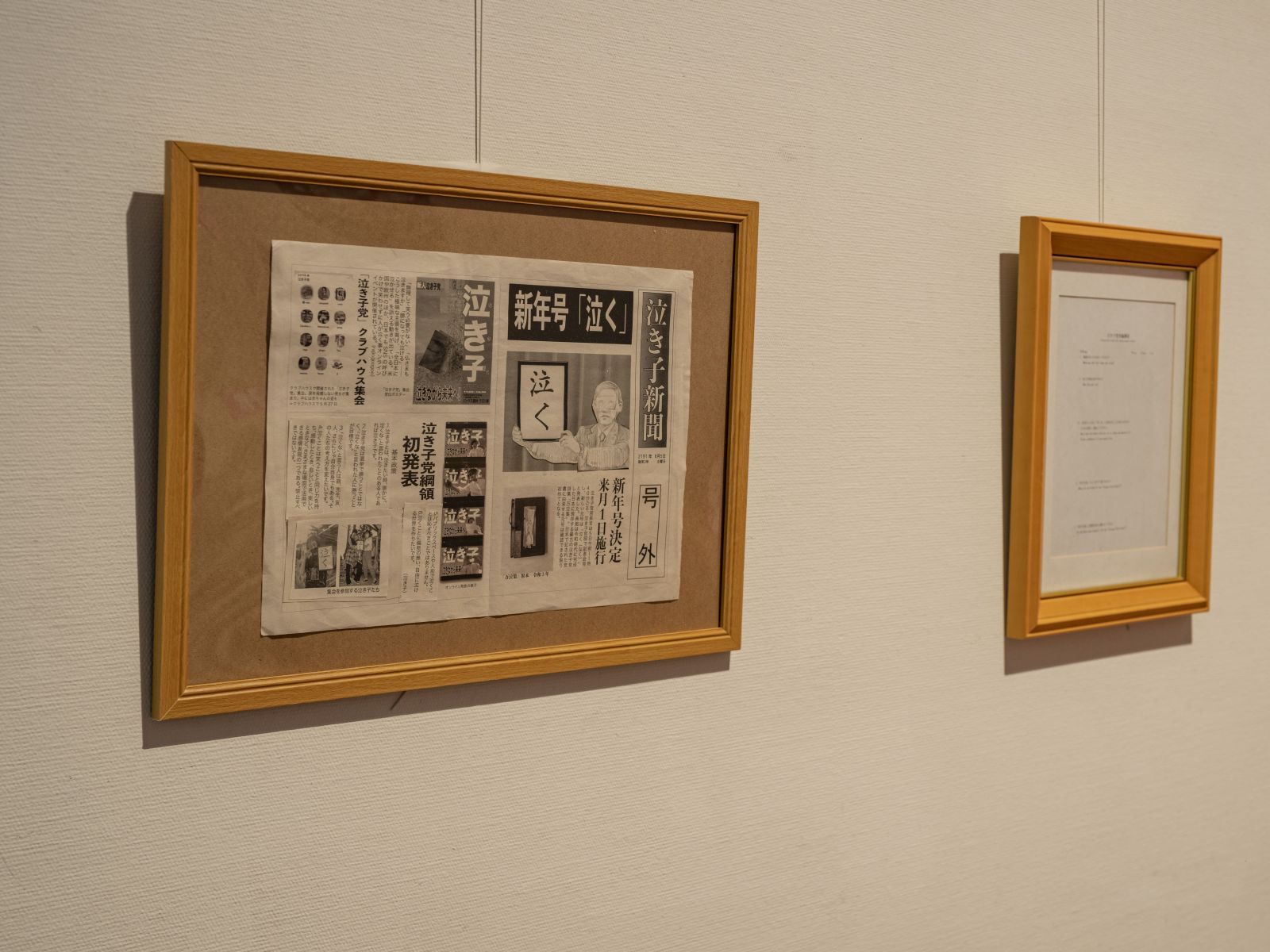

確かに、趙は誰もがコロナ禍で身に着けるマスクをモチーフにし、自分の身を守ることと他者を攻撃するマスクの持つ両義性をストレートに表現しており、rajiogoogooは日本の選挙活動の形式を使い、感情を押し殺さず泣いてもいい、というメッセージ強く発信している。自分を取り巻く状況や社会環境に対する明確なリアクションであるといってよい。

三瀬は、ややもすれば陳腐になるので避けてしまうモチーフを、「抗体」や「アジール」といったテーマが設けられているから使用することができたと指摘した。東北芸術工科大学の北村啓人、和田竜汰からなるユニット、tagは、マスクをモチーフというだけではなく、メディウムとして直接的に使用した。洋画コースであるが、ファッションにも関心を持っているという二人は、当初はマスク不足で洗いながら再利用されていたマスクが、衛生的な面もあり、大量に捨てられていることに着目し、ファッションの素材に使用した。しかし、ファッションもまたファストファッションと呼ばれ、大量に販売されて捨てられるものは多い。

そして、大量に譲り受けた使用後のマスクを、既製服から型紙をとり、マスクを縫製して、マスク製の衣服をつくりあげた。会場はショールームのように、マスク製のファッションがマネキンに着せられて飾られているだけではなく、ファッションブランドの戦略を真似たポスターが大きく飾られており、今日におけるファッションの在り方の批評的なアプローチになっている。既製品もハイブランドもそもそも完成度が高いものであるし、かなり苦労したという縫製もうまくいっており、特に照明や什器も洗練されているため、ぱっと見ただけではマスクでできているとは見えない。彼らもプロと仕事ができたのは良い経験になったという。集めたマスクの中には、色付きのものや形の違うものが多くあったので、それを最後に自分たちのブランドに仕立てた。幼少期から環境問題や気候変動の教育を受け、コロナ禍で生まれた大きな矛盾を、ファッションという視点で切り取った良作といえるだろう。

展示の順路としては、rajiogoogoo、趙彤陽、tag(北村啓人、和田竜汰)と続いており、選挙運動のシミュレーション、マスクの両義性、マスクを使ったファッションのシミュレーションと続けることで、より時代に呼応した展覧会の強度が増している。それはまさに片岡を中心としたキュレーションの妙ともいえるものだろう。

当事者をめぐる対比と類似のキュレーション

キュレーションの妙と言うことで言えば、最奥部に展示されている服部亜美《信仰と痕跡》と鈴木藤成《僕と鬼の云々》も面白い対比になっている。服部の作品は、隠れキリシタンの里、長崎県の外海地方に残る神父サン・ジワンを祀ったサン・ジワン枯松神社を守る帳方(=代表)である村上茂則氏を追ったドキュメンタリーを元にした映像インスタレーションである。隠れキリシタンの子孫は、約400年もの間、口伝で「オラショ」(祈祷文)が語り継がれ、「神社」の形式を真似て、カトリックの信仰が伝承されている。

しかし、他の地方、信仰と同様に人手不足によって、村上氏の後継者がどうなるかはわからない。服部は、遠藤周作の『沈黙』とそれを原作にしたマーティン・スコセッシ監督の映画『サイレンス』を見て、隠れキリシタンの強い信仰に関心を持ち、長崎に通うことになる。服部の作品は、卒業展でも展示され、学長賞を受賞している。

いっぽう、鈴木は山形県にある神主が常駐していない小さな集落の神社の世話人の家系に生まれ、長男であるために、それを継承することを運命づけられている。その歴史は奈良時代程度まで遡るという。少子高齢化が進み、限界集落となっている地域にある神社を護ることは現実的に困難であるのは明白だが、それを自分の意思で投げ出すのも葛藤がある。神社の世話は、利他的で公共的な行為といえるが、基盤となる集落や共同体の相互扶助がなければ、大きく自己犠牲を強いるものにもなる。奇しくも「原罪」のようになった神社の世話をどうとらえればいいのか。

鈴木は、郷土の児童文学者、浜田廣介作の『泣いた赤鬼』の物語構造と配色を援用し、3点の巨大な絵画を制作した。自己犠牲によって赤鬼を助けた青鬼を利他的な存在、赤鬼は利己的な存在とし、神社を写した巨大なインクジェットのプリントを下地に、ブルーシートと赤いアクリルガッシュ・岩絵具を使って描き分けている。3点の巨大な絵画は、不相応に狭い空間に飾られ、上部が斜めにせり出し、迫りくるように展示されている。その圧迫感こそが鈴木の感じるものであり、赤と青で描かれた文字は、鈴木が感じている心の言葉である。左の神社に登る階段を下地にした作品は利己的で赤の割合が強いが、神社に出会って利他的で青に変わっていく。それは集落から街に下りて、馴染んでいった心への葛藤でもあるという。このような問題は、鈴木だけの問題にするにはあまりに重い。鈴木にとっても、作品を発表することで、問題を可視化し、共有することが目的だったという。

三瀬は、2つの作品は、近年、思想的、表現的な課題となっている当事者性を考える意味で示唆的であると指摘する。鈴木は、信仰や共同体における当事者そのものであり、服部は外から来て、当事者の声を拾うということを獲得した当事者性であるという。ただし、2人とも当事者だけのものにせず、そこに普遍性があることを芸術によって示しているといえるだろう。服部は、すでに報道をメインとした映像会社に就職が決まっているが、村上氏については今後も追い続けたいという。展覧会では、アーティストが様々なレイヤーで社会にコミットする在り方も提示されている。

三瀬は、雪が多い冬には室内に籠り、春に開いていくことを繰り返すという山形は、物に想いを込める傾向があり、映像などのメディアが中心の京都とは対照的であるが、同時にコミュニティや信仰の解体と新たなつながり、コミュニティの再生を探る意味では共通点もあると指摘する。

ミラクルを引き出す積み重ね

「抗体」「アジール」といった、コロナ禍という時代状況を写したテーマの中で、「ミラクル」というのは突飛に思える。しかし、片岡はこのような困難な中で、今までの方法が役に立たないときに、アートが「ミラクル」な解決や希望を提示してほしい、ということを以前語っていた。また、世界中の問題がアートにも投影される中で、アートだからできることは何か、「これからを生きるちから」になるのか、その先にある何か=ミラクルがあってほしい、という思いを込めたという。

「ミラクル」というのは、少し他力本願的に思えるが、人事が尽くされていると、三瀬は語る。また、片岡は、ミラクルを引き寄せるための、高いビジョンが必要であることを強調していた。片岡自身、この世界の山の頂に登ったときにはどんな景色が見えるのだろう、という好奇心でやっていると語る。今日、アートの山は独立峰ではなく、国際展や芸術祭、アートフェア、NFT、ソーシャリー・エンゲイジド・アートなど、さまざまな連峰を織り成している。そして、連なる山の尾根の上で、それぞれの景色を共有しながら、若い世代が生み出す次の時代精神の山脈、新しいルートを求めている。だからこそ、第一線のキュレーター、最高峰の舞台、インストーラー、ライティングを用意したとき、若いアーティストが新しいルートや景色を発見することを確信しているのだろう。

ミラクルに応答した作家に、東北芸術工科大学の髙橋侑子がいる。タイトルも《ミラクル》である。髙橋はペインティングを主な表現とするが、日常のささいな出来事、ふとした瞬間を写真に撮ったり、スケッチをしたりして、絵画の下絵にしている。

「少しのタイミングや偶然が重なり合って起こりうる、小さなハッピー」な出来事を描いているとのことだが、世界は偶有性や偶然性に満ちており、二度と同じことは起こらない。小さな積み重ねによって、最悪の事態や最高の出来事が起きたりする。髙橋はその「小さな奇跡」を描いているといってよい。

特徴的なのは、コラージュやアッサンブラージュのように、糸や折り紙といった画材ではないものを絵に貼り付けたりしながら、それが「異化」的な役割を果たすのではなく、極めて自然に使用されていることだろう。ケーキの上につけられたメディウムは、まさにホイップクリームのように使われている。逆に、中学校の時に描いた問題集の上のポストイットの落書きを「模写」した絵画は、平面へと変換されている。絵画の中にも、「小さな奇跡」が満ちていることに気づかされる。それは人を欺くものではなく、「遊び心」であることが重要だろう。

あるいは、展示の最後にある添田賢刀《アルムダプッタ》も、「ミラクル」に応答したものだ。添田は、絵画を主な表現とするが、千利休の陶工・長次郎による赤樂茶碗「無一物」に惹かれ、山本兼一が利休の生涯を描いた小説『利休にたずねよ』に着想を得て、竹による柵の中で、テキスト、絵画、陶器、畳2枚による最小限の茶室が複雑に絡み合うインスタレーションを構築した。

添田は、宗教や信仰についての関心と、物語と個人史を複雑にからませながら絵画にしている。添田にとって、描くこと自体が、世界や他者を理解し、追想するための「祈り」に似た行為に近い。自分と他者がわかりあえない、自分が世界から疎外されているという思いが前提にあり、それが一瞬、通じ合い交わり合うことが「ミラクル」かもしれない。

最後の壁面には、震災直後に繰り返し流れた「あいさつ」をテーマにしたCMをモチーフにした巨大な絵画を展示した。高校の時に震災にあったという添田は、このCMは共通の震災と結びついたイメージとしてみんなの中にあるという。「あいさつ」という「魔法の言葉」で仲間を選択し、「ジャーゴン」(内輪の言語)で価値を共有していく。その内側にいればそれが破裂しても幸福であると感じられるが、自分は外側にいて崩壊することもできない、と記している。しかし、鑑賞する私たちも、添田の疎外を追想しているのだ。つまり、添田の世界は十分に開かれている。それも「ミラクル」だろう。

ミラクルが生みだす芸術大学の役目

三瀬は、震災の前は冷戦終結後に「大きな物語」が失われ「マイクロポップ」と言われていたが、震災が起きたことである種の「大きな物語」が復活し、「震災ユートピア」とも言われたと述べる。そして、今コロナ禍になって、人と会うことができなくなり、別の小さな物語が生まれているのではないかという。

また学生の中では、現代アートの難解でコンテクストを重視する表現に対する嫌悪(フォビア)も見られるが、いっぽうで、「TUAD INCUBATION PROGRAM」通称「T.I.P」という、選抜制プログラムが組まれていて、特別なアトリエや環境が用意されており、今回のアーティストにはその出身者も多いという。そういう、特別に意欲を持つ人たちに対するプログラムや、外国人留学生のような一度自分の所属を離れて、もう一度コミュニティを築こうとする人たちによって、新たな繋がりが生まれていくのではないかと指摘する。そして、幾つものネットワークを持ちながら集まったり、1つの専門性ではなく、アーティストだけではなく、デザイナーや照明など、幾つもの専門性を持つ人たちが一つのものをつくりだすミラクルとしての展覧会を見せることができたのではないかと述べた。実は、京都芸術大学から選ばれた作家やアシスタントキュレーターの中にも、片岡の発案によって開設されたトップアーティスト、キュレーターを育てるための少数精鋭の「大学院グローバルゼミ」の出身者がいる。また、KUA ANNUALの前身であるウルトラアワードや共通工房ウルトラファクトリーも、大学において国際的・学際的な特別な実践の機会を提供するために設けられた教育プログラムで共通点がある。今回の展覧会は、京都と東北の地場に立脚しながら、同じ理念が融合した結果ともいえる。

吉川も、美術・芸術大学にとって、一番大切なのは多様性をどう確保するかであると指摘する。そして、日本の社会の中でシンプルなメッセージをまっすぐ届けるアートを若い人たちがどんどん作れるようになることが、ミラクルが起こるかどうかの試金石ではないかと述べた。また、プレビュー展から国立新美術館の東京展の変遷を見て、多様性をうまく組み合わせたキュレーションによって、見え方が大きく変わることを体験したという。そして、人為的に企画したことが本当に思いがけない素晴らしい効果になって現れることを組織の中でするのは難しいが、芸術大学だからこそできる可能性があるし、本展の試みはその例になると述べた。

最後に、これからの若いアーティストに向けて、金澤は、芸術や社会といったフィクションが肥大するとリアルが失われていくので、リアルとフィクションをうまく組み合わせた人生を歩んでいくことが一番であるが、その上で、周囲のプロフェッショナルから学んだり影響を受けられるとよいので、そこにどれだけ自分たちが貢献できるか考えていきたいと述べた。服部は、山に登るためには、1つだけではなく複数の解があるので、それを常に探し求めてもらいたい、そのためには柔軟性や笑い、ユーモアが重要であると語った。

それに応答して片岡は、困難に向き合ったとき、正面からではなく別の角度から見れば解けることもあるので、自分の置かれている状況を一回りも二回りも広く視野を広げること、領域を横断していることが重要であり、メディアもテクノロジーも拡大していくので必要以上に守りに入ることはないと述べた。そして、このような展覧会によって、大学を超える、地域を超えるという場を持つことで、自分の立ち位置を探していく機会になるのではないかと改めて本展の意義を語った。

本展によって現れたミラクルは、熱狂というよりも「微熱」に過ぎないのかもしれない。しかし、可能性のある若いアーティストと、多くのプロフェッショナルがつくりあげた熱は、確実に伝播している。京都芸術大学、東北芸術工科大学と異なる所属、異なる国籍やジェンダーの交流も新たな「反応微熱」を生んだだろう。専制的な「熱狂」によって世界中で分断や軋轢が生じる現代において、いかにそこから抜け出すミラクルをつくれるか。今までに見えなかった風景を見た学生は、その先に進む力を得たのではないだろうか。

(取材・文:三木学、撮影:顧剣亨)

DOUBLE ANNUAL 2023「反応微熱-これからを生きるちから―」

| 会期 | 2023年2月25日(土)~3月5日(日) |

|---|---|

| 時間 | 10:00~18:00 |

| 場所 | 国立新美術館3階 展示室3A |

| 入場 | 入場無料 |

京都芸術大学 Newsletter

京都芸術大学の教員が執筆するコラムと、クリエイター・研究者が選ぶ、世界を学ぶ最新トピックスを無料でお届けします。ご希望の方は、メールアドレスをご入力するだけで、来週水曜日より配信を開始します。以下よりお申し込みください。

-

京都芸術大学 広報課Office of Public Relations, Kyoto University of the Arts

所在地: 京都芸術大学 瓜生山キャンパス

連絡先: 075-791-9112

E-mail: kouhou@office.kyoto-art.ac.jp

.jpg)