SPECIAL TOPIC2021.03.15

非常時の日常の中で、共に成長する展覧会 ― KUA ANNUAL 2021「irregular reports:いびつな報告群と希望の兆し」東京展

- 京都芸術大学 広報課

片岡真実から服部浩之へ。非常時のイレギュラーなバトンタッチ

京都芸術大学の学生選抜型アワード「KUAD ANNUAL」は、2017年より片岡真実(森美術館館長)がキュレーションを担当し、京都芸術大学内のギャルリ・オーブでプレビュー展を実施、その経験を踏まえて、東京都美術館で東京展を開催するという仕組みが確立された。ただし、昨年2月の東京展後、急速に新型コロナウイルスの感染が広がり、4月からは緊急事態宣言が発出されるなど、今までにない「イレギュラー」な事態が起きた。それから丸1年、全世界で非常事態が日常となり、非日常が常態化している。片岡と、今回の「KUA ANNUAL」からキュレーションを担当した服部浩之(インディペンデント・キュレーター、秋田公立美術大学准教授)とは、まさに昨年の東京展で引き継ぎが行われている。

服部は、片岡のキュラトリアルな実践と成果を見て、それをどのように発展するかが問われたが、それ以上に、非常事態の中でどのように現実的に実施するかが課題となった。服部は、「irregular reports」と題して、コロナ禍という「イレギュラー」な日常において、それぞれがどう考え創作活動に向き合ったか、それ自体をテーマとした。服部はその着想を、オクイ・エンヴェゾー(Okwui Enwezor, 1963-2019)がキュレーションした、2008年の第7回光州ビエンナーレ「Annual Report」に由来していることを明かしている。言い換えれば、それまでのように、ある方向性に導くための課題を示すのではなく、現在の特殊な状況や作家自身の関心がテーマであり、選ばれた学生には二重のプレッシャーになったかもしれない。しかし、第3波の渦中であった、2020年12月に開催されたプレビュー展で見せた学生たちの「報告群」は、コロナ禍における制限に加え、それぞれの内省と観察が踏まえられており、服部の狙いに十分応えたものになっていたといえる。それは東京展を期待させるものであった。

しかし、そこから第3波は収まる気配を見せず、2021年が明けてすぐに、再び緊急事態宣言が発出された。東京展は、2月23日(火)から26日(金)までの4日間、入念な感染防止対策を行いながら実施されることになった。22日(月)には、「密」が避けられないため、華やかなレセプションは中止となったが、関係者を招待した内覧会が開かれた。その際、片岡による講評会が行われたので詳細を報告したい。

片岡の作ったプラットフォームと服部の新たな試み

片岡が京都芸術大学の学生選抜展をキュレーションするよう依頼され、新たに導入した仕組みは、いわゆる「卒展」のように学生の作品を脈絡なく同じボリュームで見せるのではなく、展覧会にコンセプトやストーリーがあり、展覧会と作品、作品と作品が関係性を持つことと、照明や展示などにプロフェッショナルなサポートを加えることであった。すなわちキュレーションされた展覧会の実現である。服部は、片岡のプラットフォームを継承しつつ、さらに、テーマの主客を逆転させたり、アシスタント・キュレーターを導入したりするなど、新たなアプリケーションを加えて発展させた。

「KUA ANNUAL」は、ギャルリ・オーブがある種の事前練習、東京展が開催される東京都美術館が本番という考え方があるが、むしろ同じ展覧会を他の場所で行う巡回展に近い。その際、空間の特性やレギュレーション(規則)によって、作品の構成や体験が変わるが、作家はコンセプトの範囲で展開しなければならない。著名アーティストらが選ばれる巡回展のような経験を学生時代に得ることは難しい。「KUA ANNUAL」は、その貴重な機会を提供しているといえるだろう。

ギャルリ・オーブは、一望できる大きな空間を分節した形になっているが、東京都美術館では明確な順路があるため、どの順番と構成で作品を見せていくかというのは、キュレーションとして重要な要素になる。服部は、身体性、ジェンダーなどの「強い」表現を先に展示し、徐々に「静かな」作品を展示する構成にしたという。

身体性とジェンダー、それぞれの展開

導入で展示されたのは、REMA(れま)である。その後、多田照美(ただ・てるみ)、高田美乃莉(たかだ・みのり)、本田莉子(ほんだ・まりこ)、寺田玲奈(てらだ・れいな)と続く。REMAは、葉や木片にドローイングを描き、それをポジとしてネガスキャニングした写真作品を壁面に展示し、ポジとしての葉や木片は、重厚な展示用ガラスケースに設置した。プレビュー展での古柱を立てたインスタレーションは、構造的に不安定なため中止されたが、むしろ、葉や木片と言った風化するフラジャイルなポジ(原型)がガラスケースに「隔離」され、複製・反転した壁面の写真作品との対比が際立ったといえる。その反転は、変異の早いRNAウイルスの新型コロナウイルスを想起させる。片岡は、REMAのこれまでのセルフポートレートを主とした作品から、第三者が思考する余地のあるメディアに変異・進化したことを評価した。

多田照美(ただ・てるみ)は、プレビュー展において、日常における人々の無意識の動作を撮影し、自分で再演するパフォーマンス映像と合わせて上映展示したが、今回さらにダンサーに振付(コリオグラフィー)を行った映像を加味し、3つの立看板状のスクリーンにそれぞれを投影した。

片岡は、3つのレイヤーで展示したことを評価し、「KUA ANNUAL」独自の2段階の展覧会プログラムによって成長した姿を見せた。片岡は、今日隆盛を見せる現代アートにおけるパフォーマスの起源の一つである、アラン・カプローの「ハプニング」を例に挙げ、その後、カプローが日常の無意識的動作、興行的ではないアクティビティに注目していったことを紹介し、多田の作品との類似性を指摘した。

高田美乃莉(たかだ・みのり)は、プレビュー展ではモニターによる展示であったが、東京展では高解像度の4Kプロジェクターを使用して壁面に投影した。「角栓を抜く」など、皮膚の手入れや排せつにまつわる動作を、カラフルなオブジェに置き換えて表現した高田の作品は、「感覚に訴える」という意味で、ビビッドな色彩が映えるモニターは有効であった。

いっぽうでそれらは、皮膚表面にまつわる小さな行為でありながら、快感と痛みを伴うため、心理的影響が大きいという特性がある。今回は巨大な画面によって、その大きな印象を鑑賞者に与えることを選択したといえる。片岡も、カラフルな色彩、素材の選択が適切だったと述べ、「気持ち悪いけど、爽快感、達成感がある」「両義的で一言では言い切れない感情を呼ぶ」「おかしくて見続けてしまう」などと評価した。高田は昨年の片岡のキュレーションの「KUA ANNUAL」でも、排せつなどに関する再現装置のような作品を出展しており、関心を継続しながらも、異なるメディウムでの表現に成功したといえる。

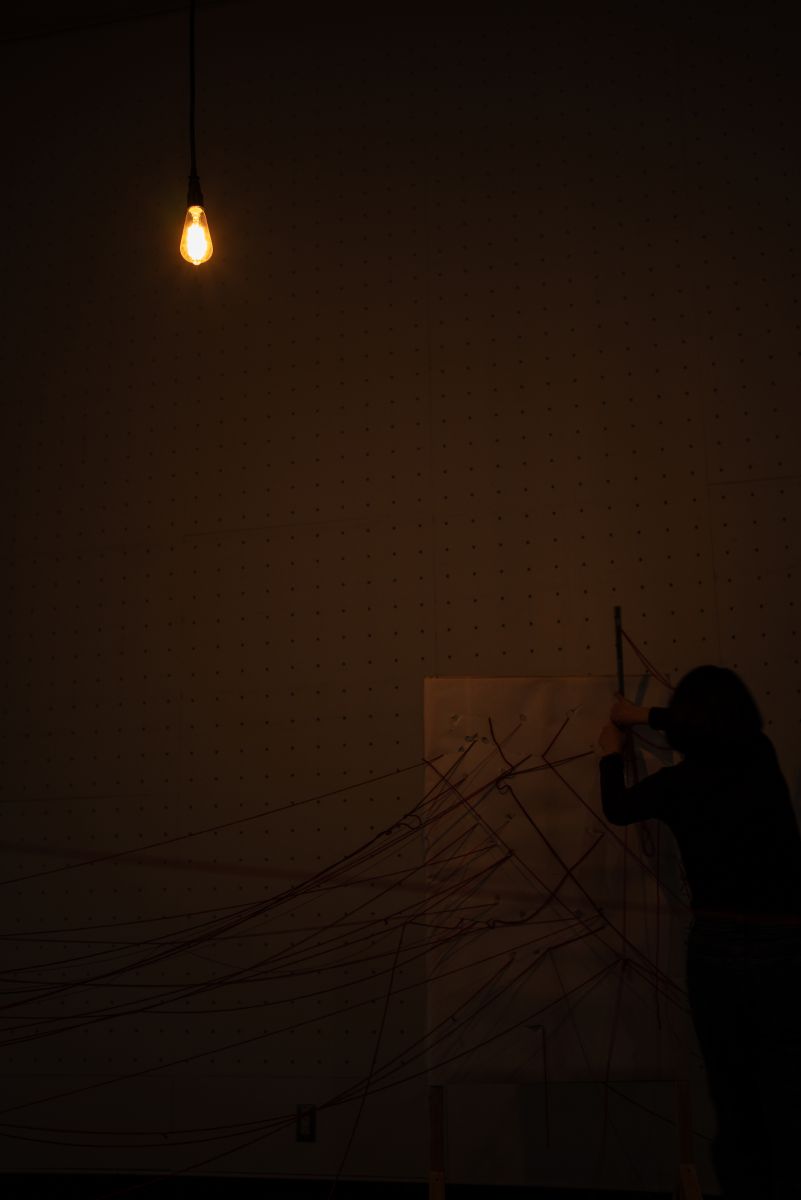

本田莉子(ほんだ・まりこ)は、プレビュー展ではやや散文的だったインスタレーションを、東京展ではパフォーマンスとして展開した。

本田も昨年の片岡の「KUA ANNUAL」に選ばれており、その際は「祈り」をテーマに巨大な大漁旗を折り込みストゥーパのようなオブジェを作っている。今回は、「千人針」をモチーフに、「祈り」や「縫う」ことの意味を追求した。本田は、コロナ禍において、縫うことに没入することで心身が解放される感覚を得たが、戦時下における「千人針」の行為も、危機的な状況における女性の精神的苦痛の歪んだ解消法だったのではないかという。そこに潜む、針を刺して、つないでいく暴力性に着目し、離れて設置した紙のパネルを巨大な針で突き刺して、「赤い糸」で結び付けていくパフォーマンスを行った。片岡からは、村上三郎の「紙破り」や塩田千春のインスタレーションを例に、今後、最終的に行為を重視するのか、展示を重視するのか、継続して考えていくことが必要であるとアドバイスがなされた。

つづく寺田玲奈(てらだ・れいな)は、女性の受ける社会的な視線をテーマにしたアニメーション映像とインスタレーションであるが、着衣室を模した淡くて透ける青のカーテンは、一回り大きく展示された。

キャラクターデザイン学科の寺田にとって、展示作品は初めての試みであるが、片岡からは現代アートの文脈にうまくのっていると評価を受けた。いっぽうで、社会的な視線に囚われ、マイナスから生きていくのは大変であり、両親からいただいた体をゼロベースとしてどう生きていくのかが大事であるとアドバイスがなされた。また、「マスク警察」、「自粛警察」などが流行する相互監視的な昨今の状況に繋がる表現があればもう少し広がりがあったと指摘された。

コロナ禍の中で問われるビジョンと創作力

ここから身体性やジェンダーから作品性、物質性の強い作品に展開していく。長田綾美(ながた・あやみ)は、使用された広辞苑を切り抜いて糸状にしたものを編み込み、巨大な一枚ものの織物に仕上げている。オーブでは、前後左右に展示がある中で吊られていたが、東京展では一つの空間を占有する形になっており、照明、スポットライトが効果的に当てられ、より作者の意図や物質的な力強さがクリアになったといえる。くり抜かれた広辞苑も台座にのせられて照明が当てられており、そこにあった文字が巨大な平面へ移相されたことが視覚的にわかるようになっている。

片岡も、ある意味で、現在使用されている日本語の全貌を見えるようにしたこと、また、コロナ禍で篭りながら、そのような大きなことを考えていたことを評価した。この広辞苑には、赤・青・黄などの線が引かれており、使用していた人の関心の軌跡もうかがえる。単なる情報ではなく、物質性や空間性を持つことで、より連想や感情移入をするこができるのだ。片岡からは、この作品は、生きている限り勉強であることを示すため、フレームに入れて学校に展示されていてもよいのではないかとコメントがなされた。

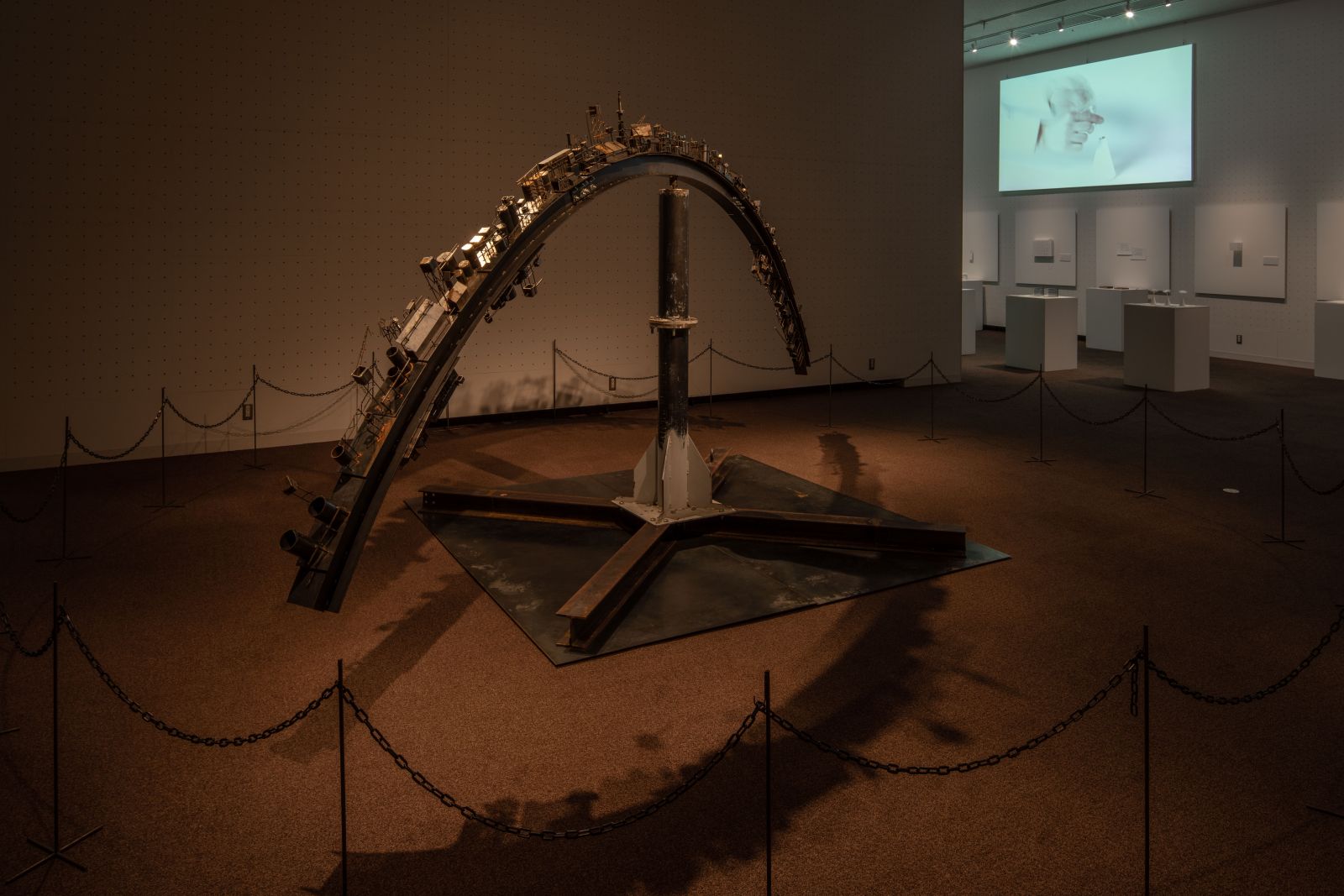

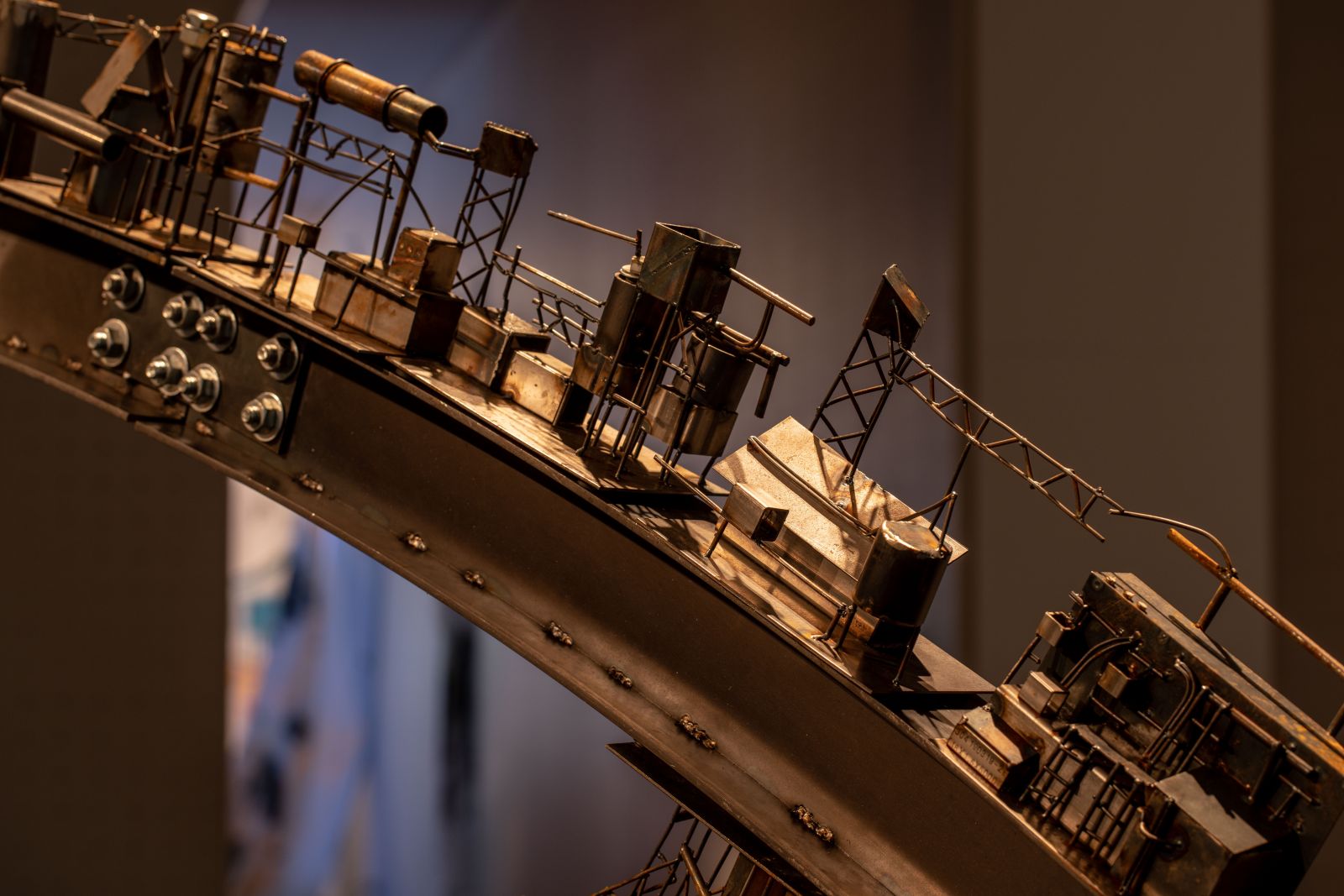

山本友梨香(やまもと・ゆりか)は、昨年、選抜された「KUAD ANNUAL」では故郷が受けた大水害をモチーフに、産業廃棄物を利用した巨大な舟型の作品を作りあげた。今年は、石灰という故郷の基盤産業をモチーフに、自然と人工の危ういバランスの上に成り立っている社会の比喩として、ヤジロベエ型の巨大彫刻作品を仕上げた。前回はアッサンブラージュ的な作り方であったが、今回は作品としてより精巧に作り上げている。

片岡は、昨今の現代アートでは仮設的な展示が多いため、造形としての完成度の高さと、どちらに転ぶか分からない現在の危うさを上手く表現していることを評価した。服部も、外出自粛が続いたこともあり、室内で作れる小さなスケールの作品が提案されると思っていたので巨大な作品が出て来たことに驚いたという。コロナ禍で様々な制限を受ける中で、縮こまるのではなく、大きなビジョンと創作力が改めて問われたといえるだろう。また、プレビュー展では、貞雄大(さだ・ゆうだい)の使用している赤い三角コーンを「結界」に使用していたが、今回、山本自身が鉄と溶接で制作しており、そのような作品全体の完成度を整える配慮も評価された。

内的モデルと外的モデルの観察

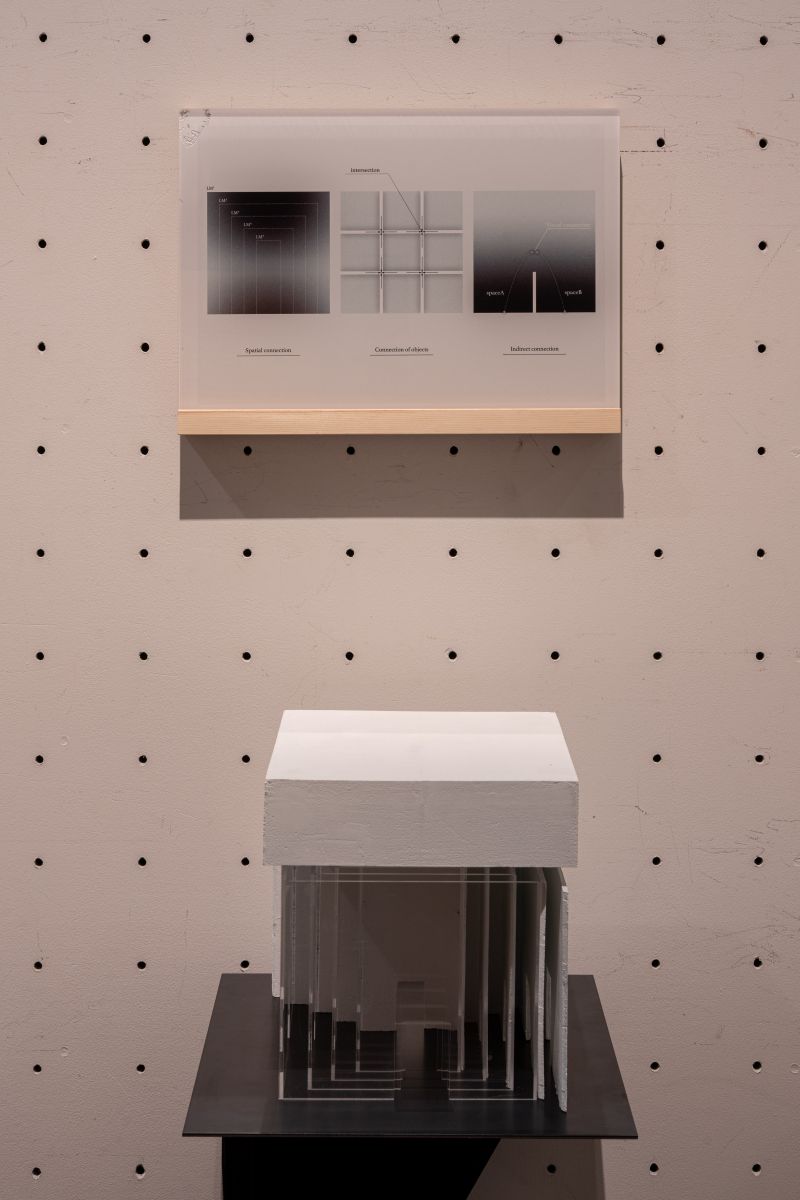

栗林勝太(くりばやし・しょうた)は、プレビュー展で哲学者マーク・ジョンソンが提唱した「イメージ図式」を参照し、それらを建築体験の図式に置き換え16のパターンの平面図と模型を展示した。さらに、東京展ではそれらのパターンを組み合わせた「複合図式」を新たに展示した。美術館における動線設計を日々行っている片岡にとっても、その着眼点は面白いとコメントされると同時に、主観的な身体感覚と客観的なセオリーが出会うための展示が欲しいと指摘を受けた。それはプレビュー展でも複数の講評者から指摘されたことであるが、「複合図式」の展示は、その後の展開に期待を抱かせるものになっていたといえる。

貞雄大(さだ・ゆうだい)は、「路上観察」を行い赤い三角コーンの使われ方のサーベイと、想定されていない使い方の新たなモデルを提示した。三角コーンが一般的に使われるのは、まさに「レギュラー」と「イレギュラー」の間、仮設的な禁止区域など規定であるが、それは社会制度や内面の問題でもある。片岡からは、それらの表象の奥にある「意思」や「力」の背景を突き詰めたり、街に介入したりすることで意味をずらしていくということに発展すれば面白いのではいかという指摘がなされた。

並行する時間、伸縮する時間

今回、アシスタント・キュレーターによる展示も新たに行われた。アシスタント・キュレーターは、服部が新たに「KUA ANNUAL」に導入した仕組みで、作家と同時にキュレーションをサポートする学生を募集し、今回6名が選ばれている。彼らはアーティストと対話しながら、サポートしたり、解説文を書いたり、独自の広報物『Curator Journal』を発行したり、展示に至るまでのプロセスを共有していった。服部は、年が離れた自分と、キャリアの浅いアーティストでは上下の関係になりやすいので、同世代のキュレーターも同時に成長していくプログラムを作りたかったという意図を語った。片岡は、多様なアーティストを一つのテーブルにのせてまとめることやキュレーションの苦労と醍醐味について述べ、「後輩」を激励した。

アシスタント・キュレーターの展示は、社会・大学・「KUA ANNUAL」という東京展に至るまでの3つタイムラインを可視化している。近年、展覧会に付随して年表を作成し、「歴史化」していくことが盛んに行われており、片岡もこの試みを大いに評価した。いっぽうアシスタント・キュレーターと同時に、作家としても選抜された戸田樹(とだ・いつき)は、美術館の規定により1度ずつ斜めになる階段の作品を東京展で展示することが叶わなかった。美術館のレギュレーションは館によって異なるため、どのように対応していくかが今後問われるだろう。

Creative Thinking Projectは、道具と人との新しい関係を考える学内のデザイン・プロジェクトであるが、今回、カレンダーを基に時間を巡る様々な考察をプロダクトのプロトタイプとして制作した。

プロダクトデザインは、明確な機能と使い方が必要であるため、通常「問い」として提示される現代アートとは異なる。とはいえ近年では機能だけではなく、コンセプトやビジュアルの要素が強く求められ、重なる部分が増えている。特に、コロナ禍において、多くの人々の時間感覚が変容したため、カレンダーに新しい視点と機能を加える今回の試みは、時宜を得たものであったといえる。特に片岡は、糸で縫われたカレンダーをほどいてめくる作品などに関心を寄せた。それは過去・現在・未来という時間が分節化されてない一つの流れであることを表している。片岡もコロナ禍をテーマにしたNHK『日曜美術館』の特集番組で、日付をテーマにしたコンセプチュアル・アーティストの河原温の作品を紹介していたという。

映画学科の飯田匠海(いいだ・たくみ)は、プレビュー展では、囲われた狭い空間で2つのスクリーンに異なる映像を投影し、間に鏡というもう1つの「スクリーン」を設置したインスタレーションを行ったが、展示空間が大きくなった東京展では投影面をズラすオブジェを加えている。

東京展では、両壁面の映像と中央の鏡という3つのスクリーンの対比構造はより明確になっている。自粛期間中に自宅のマンションから眺めた遠景と、近所の風景を撮影した近景、そして鏡である。遠景は1日の朝から夕方までを連続して撮影をし、近景では幾つかの場面をつないでいる。近景の映像には音声が入り、時折、トランペットを練習する音などが入り込む。遠景は小さく、近景は大きく映るので縮尺は逆転している。一見いつもと変わらぬような日常風景に見えるが、投影面が所々ズレたり、鏡にはマスク姿の現在の自分自身が写り込むのだ。コロナ禍の日常とは劇的な変化というより、日常に差し込まれるノイズのようなものだろう。片岡も一見、映像に何も変わったことが起きないことが、現在の状況を表しているようだと評した。

ミクストメディアによるインスタレーションの展開

今回、一番、空間の影響を受けたのは、新開日向子(しんかい・ひなこ)であろう。新開は、自粛期間中に公園で発見した外来の蜘蛛を室内で観察した体験を、LEDディスプレイや灯火採集の道具、巨大な網などを使ったインスタレーションに仕上げた。オーブのプレビュー展ではコーナーを使った変則的な展示であったため、美術館でどのように展示するかが期待された。今回、他の作品と干渉しない、大きな空間を与えられた新開は、複数のメディウムを拡張させ、まさに蜘蛛の巣が張り巡らされるようなインスタレーションを展開した。

店舗で客を寄せるLEDディスプレイと、虫を呼び寄せる灯火採集は、発光することで生理的に生物に働き抱えるものであり、美術館が虫籠、観客が虫のようにも思えてくる。展示は、蜘蛛を観察しながら行われた即興的なスキャンドローイングと、様々な素材によってズレとノイズが全面的に展開されており、何が表されているかは明確には分からないが、今日の不気味で「イレギュラー」な日常を連想させる。片岡からは、マテリアルの選択を評価されると同時に、実際の蜘蛛のスケールとの比較があってもよかったのではないかとの指摘がされた。

柯琳琳(お・らむらむ)は、香港出身であり、中国南部や東南アジアの葬式で使用されている紙と竹による人体模型の「人形」を制作し、それを連れ歩きながら人々とコミュニケーションするパフォーマンスを行っている。

柯は、昨年春に大学に入学しながらも、9月下旬に至るまで来日できず、遠隔授業を受けていた。その分裂した魂を化身としての「人形」に込めて、日本に共に連れてきた。プレビュー展では、「人形」と記録映像に加えて、来日に際して運んできた自分の荷物や飛行機で着用していた防護服なども未整理な状態で展示されたが、東京展に際して、それらの関係性を問い直して再構成した。そこでは柯のパフォーマンスの背景にある「新たな日常」の生活や心理状態が垣間見られる。柯は、葬式で「あの世」で快適に過ごすことを祈念して燃やす「人形」を連れ歩くことは、「縁起が悪い」とされるので香港で行うのは難しいが、新たなコミュニケーション手段として、コロナ禍が過ぎてもやり続けたいという。片岡は日常の中に「生」と「死」が隣り合わせになった時代に適した表現なのではないかと評した。

平井志歩(ひらい・しほ)は、人々に持ち歩いている道具を貸して欲しいと依頼し、携帯している「物」を借りて、それぞれのコメントを挟んで小さな木箱に入れて展示した。プレビュー展では、旅に携帯する道具を借りて、1つの大きな箱に、3つの「物」を入れていたので、3つの関係性を問われたこともあり、今回1つずつに分離している。

片岡は、参加型の作品を制作する、台湾出身のアーティスト、リー・ミンウェイとの類似性を指摘した。ただし、ミンウェイの借りる物は、手作りであったり、思い出の品であったり、温かみやストーリー性があり、鑑賞者が感情移入することで新たなストーリーが生成される。いっぽう、平井の関与の仕方は、ミンウェイと比較して浅く、借りて作品にする、というところで留まっている。片岡は、本人の志向によるが、リレーショナルな作品にする場合、借りる人たちにどこまで関与し、鑑賞者にどのようなところまで影響を与えたいのか、仲介者としてどのような役割を担うのか考えることが重要であるとアドバイスした。

絵画とアートの永遠の追求

最後の部屋の両壁面には絵画が飾られた。高尾岳央(たかお・たけひろ)は、大学で制作できない時期に、散歩する中でグラフィティを見て触発され、グラフィティを写実的な風景の中に織り込むような絵画を試行錯誤していたが、最終的に絵画の中でグラフィティを組み込む表現にいきついた。

片岡は、グラフィティの展覧会をする場合は、屋外で「イリーガル」な状態で描かれて意味があるものを、屋内の美術館で見せることについて新たな意味を問われるとした上で、絵画の可能性を追求する先例として画家の法貴信也(京都市立芸術大学教授)を挙げた。法貴は、絵画を理論的に捉え、それを実証するために、一つひとつ命題を作り、その解答を表現していく、という方法で30年以上創作活動を続けているという。片岡は、高尾の作品は完成度があるとしながらも、いっぽうで、この先、40年続けられるか?という、長い時間軸で現在の自分を捉える重要さについて述べていたのが印象的であった。

御村紗也(みむら・さや)は、風景を構成する光や音、温度、匂いなどから受ける様々な感覚を、複数のテクスチャーに置き換えてレイヤーにし、一番気になる物体などの輪郭線のドローイングを、シルクスクリーンにした上で、印画している。また、その時の環境に影響を受けた自身の気分や感情も、光沢の面などに反映されているという。片岡も、独自の技法を完成させていると評価した。御村は、プレビュー展で、あえて言うならもう少し破綻が欲しいと指摘された点を課題とし、今回、シルクスクリーンに加え、ペインティングによる生々しい線を並置する新作も発表した。御村もトライ&エラーをしながら、絵画の可能性を追求しているといえるだろう。片岡からは今後の展開が楽しみなので、長く続けて欲しいというエールがあった。

最後に、服部から展覧会全体の印象を問われ、片岡は東京展が、自身が3年間で作り上げた「ANNUAL」の仕組みを、服部がよい形で発展させたことを評価した。特に、全体の構成がストーリーとしてつながっており、展覧会としてクオリティの高い展示に仕上がっていること、参加した学生は、毎日を過ごすだけで大変な1年であったのに、これだけのことを表現したことについて賛辞を述べた。いっぽうで、その実現には、多くのサポートが欠かせない。指導教員やアシスタント・キュレーター、ウルトラファクトリーのスタッフに加え、東京展では、設営や照明のプロフェッショナルなチームが加わった。片岡は、選ばれた作家は必然的にそのような環境に身を置く責任を背負わないといけないと指摘した。それを実感する機会は、現役のアーティストでもそう多くはないだろう。さらに、美術・芸術大学の卒業生は毎年輩出されるが、アーティストとして長く続けることが重要で、そのためには、見せる際にクオリティを常に意識し、照明や音響などの状態を気にかけたり、キュレーションされたグループ展の中でどのような役割を果たすことができるか、全体の中で俯瞰して考える重要性が語られた。

特に、昨年出展した中で3人が再度選ばれており、「ANNUAL」が制作を続けるモチベーションになっていることを喜んでいたことが印象的であった。今回の講評会は、現在、森美術館の館長であり、多くのキュレーションを行い、長くアーティストを見て来た片岡だからこそ言える、今後のアート業界を担っていく若い人材に対するエールとなった。新型コロナウイルスによる非常事態下というだけではなく、日本で最も恵まれたシステムともいえる環境に身を置いていることを、参加した学生は後で気付くことになるだろう。プレビュー展・東京展で見せた彼らの成長こそが「希望の兆し」と言える。30年後、参加した学生がアーティストやキュレーターを続け、さらに成長していることが期待される。

(文:三木学、撮影:顧剣亨、広報課)

京都芸術大学 Newsletter

京都芸術大学の教員が執筆するコラムと、クリエイター・研究者が選ぶ、世界を学ぶ最新トピックスを無料でお届けします。ご希望の方は、メールアドレスをご入力するだけで、来週水曜日より配信を開始します。以下よりお申し込みください。

-

京都芸術大学 広報課Office of Public Relations, Kyoto University of the Arts

所在地: 京都芸術大学 瓜生山キャンパス

連絡先: 075-791-9112

E-mail: kouhou@office.kyoto-art.ac.jp