SPECIAL TOPIC2025.01.16

ごちゃ混ぜの中から創造性を引き出す大きな輪「アニュラスのじゃぶじゃぶ池/omnium-gatherum」ーDOUBLE ANNUAL 2025プレビュー展

- 京都芸術大学 広報課

混ざりあいながら生み出す協働性と創造性

2024年12月5日(木)から15日(日)まで、京都芸術大学人間館ギャルリ・オーブにおいて、京都芸術大学と東北芸術工科大学の学生選抜展「DOUBLE ANNUAL 2025」のプレビュー展が開催され、13日(金)には、京都芸術大学のディレクターである堤拓也(インディペンデント・キュレーター)と、東北芸術工科大学側のディレクターである慶野結香(青森公立大学 国際芸術センター青森[ACAC] 主任学芸員)、さらにゲスト講評者としてアーティストの谷澤紗和子(アーティスト、京都市立芸術大学准教授)を迎えて公開講評会が開催された。

このプログラムのユニークな特徴の一つが東京展(国立新美術館)で開催される前に、それぞれの大学内のギャラリーでプレビュー展(中間発表)が行われることだろう。プレビュー展と講評会を経て内容がブラッシュアップされ、両者がディレクターによって再構成されてから一つの会場で初めて出会うというダイナミズムもある。つまり、ディレクターにとっては、それぞれの作品の内容や完成度を見て、どのように展覧会全体をキュレーションするかを見る機会にもなっているのだ。

昨年までは、東北側のディレクターは、服部浩之(キュレーター、東北芸術工科大学客員教授、東京藝術大学大学院映像研究科准教授 ※)、京都側のディレクターは、金澤韻(現代美術キュレーター、京都芸術大学客員教授 ※)が担当していたが、今年はより若い世代の現役のキュレーターに体制を一新した。それぞれコレクティブやレジデンス、集団制作や滞在制作のような人や環境とのインタラクションを通して制作をするアーティストのキュレーションを得意としているのも特徴である。関西・京都を拠点とした堤と、東北・青森を拠点とした慶野はまさにうってつけの人材といってもよい。監修は引き続き本プログラムの創設者でもある片岡真実(森美術館館長、京都芸術大学大学院客員教授、初代国立美術館国立アートリサーチセンター長)である。※ 肩書は2023年度現在

例年、5月くらいにディレクターが学生に対してテーマを出し、それに応答する形で参加希望者がプランを提出して、面接を経て、選抜が決まる。今年二人が出したテーマは、「omnium-gatherum (オムニウム・ギャザラム)」である。これは「ごちゃ混ぜ」を意味し、絵画や彫刻、写真といったメディウムやジャンルだけではなく、異なる背景、スキル、人種、国籍といった人々が協働し、ごちゃ混ぜになって創造性を高めたところから、何かが出てくることを狙いとしたものだ。最終的に、11組16名、京都からは6組9名が選抜され、集まってきた作品を見て、新たに今回の方向性を示すテーマおよび展覧会タイトルが「アニュラスのじゃぶじゃぶ池/omnium-gatherum」と題された。

omnium-gatherum (ごちゃ混ぜ)の中の出会いから生まれるクリエイティビティ「DOUBLE ANNUAL 2025」キックオフミーティング

「アニュラス」はラテン語で有機的な「輪」や「環」を意味し、「じゃぶじゃぶ池」は公園にある浅い水遊び場を指す。さらに「ごちゃ混ぜ」を意味する「omnium-gatherum(オムニウム・ギャザラム)」が併記され、「無限の可能性にひらかれた円環状の公共空間に、様々な表現や考え方を持っている_m(オムニウム・ギャザラム)」の生まれる場の想定をしたといってよい。タイトルからは、アートとアートではないものが混ざり、アートの領域を攪拌したり、さらにそこからダイナミックに生成されるプロセスそのものを表しているといってよいだろう。

日常の雑多なものを巻き込む、伝統の織り

会場のつくりからして昨年とは様相が異なる。昨年までは可動壁が立てられ、ある程度、作家のブースが分割されていたが、今年はまったく壁はなく、すべての作品が見渡せる状態で展示されている。ある種の生成のフィールドが生まれているといってよい。さて、それぞれプランからどのような形になったか見て行こう。

菱木晴大(美術工芸学科 染織テキスタイルコース3年)は、熊野古道を歩いて、熊野本宮大社の巨大な注連縄を見て感銘を受け、日本の伝統的なもの、大切にされてきた文化を残したいという思いから、現代の「注連縄」をつくることをプランにした。かつて米を入れる藁でつくられていたことから、現在の生活インフラになっているような端材や廃材を企業などに交渉をして集め、今回、出雲大社の注連縄をモデルに、新しい注連縄の作品《結界》をつくった。そこには布、ビニール、電気コード、タイヤチューブ、タイヤ、革といった現代生活に使われている実に雑多なものが編み込まれている。当初予定していたサイズは、約 6〜7mと破格のサイズであったが、今回はそれでも約4.7mの注連縄を一人で編み上げた。総重量は110キロにも及ぶという。大階段とギャラリーの端から持ち上げ、かなり巨大な注連縄となっている。

慶野は、「タイトルが《結界》となっているが、俗世界と聖なる世界をと分けるというよりも、物だけ見ると新しい注連縄でそれを行き来できるようなものになっており、タイトルでどういう注連縄でどういう結界なのかポイントを絞った方がいいのではないか」と指摘し、谷澤は、「藁で注連縄をつくるのは神聖なものとして日常生活と乖離させるためにつくっており、今回使われている素材はむしろ大切にされてこなかった日常生活の中で排出されたゴミみたいなものでつくるのは面白いと思うが、現在ではどっちも大事なもので似ているからつくる、という語り口になっており、すこしボンヤリしている。そこがクリアになれば、作品のつくり方やディテールに説得性が増すのではないか。また、あまり編みやすいかどうかで素材が選ばれており、形に沿いにくいもの、太いものなど無理やり編み込んだりして、うまく編めないものを選んだ方が面白いのではないか」と述べた。

堤も、注連縄の藁の完全な代替物となってきれいに収まるのではなく、異物化した方が面白くなるという意見に賛同を示し、菱木も吊ったときに発生した、両端のもつれた部分などに魅力があると思ったと述べた。今後、物質感のある素材を検討し、紙垂なども東京展では展示される予定だ。

1本のロープで、パブリックとプライベート、日常と非日常の領域をずらす

張子宜(美術工芸学科 写真・映像コース4年)は、長いロープを使ったパフォーマンスと、それらを街中で行った記録映像を3つのスクリーンに上映した《ハプニングパフォーマンスフロウ》を展示した。もともと張は、単純に歩きたい、歩くことを見せたい、歩いている感覚を共感してもらいたいと思ったことが最初のきっかけであるという。

たしかにパフォーマンスはシンプルで、長いロープに沿って張を含めて3人のパフォーマーが歩き続け、ロープを移動させながら、徐々に空間を移動していくというものだ。今回は、美術館という非日常的な空間だけではなく、街中に出ることで、作品を日常の風景の一部として捉え、どちらが日常でどちらが非日常か、自分たちの暮らしにズレを起こすと同時に、私的な空間とパブリックな空間を、1本のロープを通して融合させたいという。そして張は、そのような空間や時間の変容の仕方は、非常に人間的であり、大事にしている感覚であると述べる。

堤は、「いろいろ試行錯誤の末、スクリーンをもう少し薄くして浸透した方がいいというようなディテールのアドバイスはあるが、作品の仕上がりはほぼ完成している」と述べた。慶野は、「スクリーンの配置やロープの位置など、歩こうとすると巻き込まれていく感じがして、いい配置になっている」と述べ、指向性スピーカーによって、音が空間内で混ざる形になっていることについて確認すると、張は鑑賞者には一緒に体験、体感してほしいことに加えて「三つのスクリーンに映る特定の場所を超えた、存在していない新たな空間をつくりたかった。環境と境界自体に疑問を感じてもらいたい」と回答した。谷澤は、「やりたいことが明確にあってすごく研ぎ澄まされたつくり方をされている。見ている方も心地よく音と一緒に映像と空間を見ることができる」と評した。

その上で谷澤は、外部で撮影しているパフォーマンスは、パブリックスペースといっても夜の公園や人がいない道など第三者がいない場所で行われており、予想外の出来事やハプニングが起きる要素がなく、そのような他者がいるところでやってもいいのではないかと指摘した。堤は、張の考える一回性のパフォーマンスを行う最適な場についてはさらに検討してもよいのではないかと締めくくった。

コンビニエンスストアをチベット医学で混ぜ直す

⽥英凡(大学院 芸術専攻 グローバル・ゼミM2)、流夢(同M1)、ウィハンコ・ニコラス・ポール(同M1)の3名からなるItsushi Groupは、日本の社会生活のインフラとなっているコンビニエンスストアをモチーフに、《マルマート》という新たなコンビニの概念を提唱した。具体的には、大量消費の象徴でもあるコンビニのパッケージをカラフルに塗り直し、コンビニで売られている食材から、108種類のチベット医学に基づく薬効成分を取り出して、新たな薬をつくりだした。

展示棚は、コンビニというよりも古い家具であり、1日でも賞味期限が切れたら捨てられるコンビニの消費と、古い家具をリサイクルする対極的な日本文化を邂逅させたという。ブラウン管のテレビには、流夢がコンビニの食材から薬を配合している様子が映し出され、映像制作はニコラス・ポールが担当した。それらをまとめるのがキュレーター志望でもある田だ。

堤は、「インスタレーションの完成度を上げるのに、それぞれが担当領域を拡張するか、新たに領域を補うために誰かを誘うなどの必要があるのではないか」また、「実際、お客さんが入って来た時に、どのようにお客さんが振る舞えばいいのか、パフォーマンスとしてどのような接客をするかディレクションが詰め切れてないのではないか」と指摘した。

谷澤は、「テーマはすごく皮肉やユーモアがあって面白いと思うが、見たときにコンビニ感は感じられない。どこをコンビニに寄せるのか、どこをチベットのカルチャーのあり方、世界のあり方に寄せるのかっていう解像度をもっと上げた方がいい」と述べた。慶野は「現在のコンビニが社会的に広告宣伝の場になっているので、それを皮肉るようなものがあってもいい。チベットのことも展示物を見てもわかりにくいので、ポスターにするなど、創造的に説明する工夫があってもいいのではないか」と指摘した。

今回、⽥英凡、流夢、ウィハンコ・ニコラス・ポールは、今回初めてのコレクティブである。田は、3人が別々の国の出身であることもあって、言語の壁もあり、調整するのが大変だったという。しかし、バックグラウンドが全く異なるので、堤は、「バリエーションとしては非常に見ていて面白い。その辺がきちっと混ざり合ってクオリティがあるものに仕上がればいい」と締めくくった。

室内を写す内宇宙を、編み直して外宇宙へ

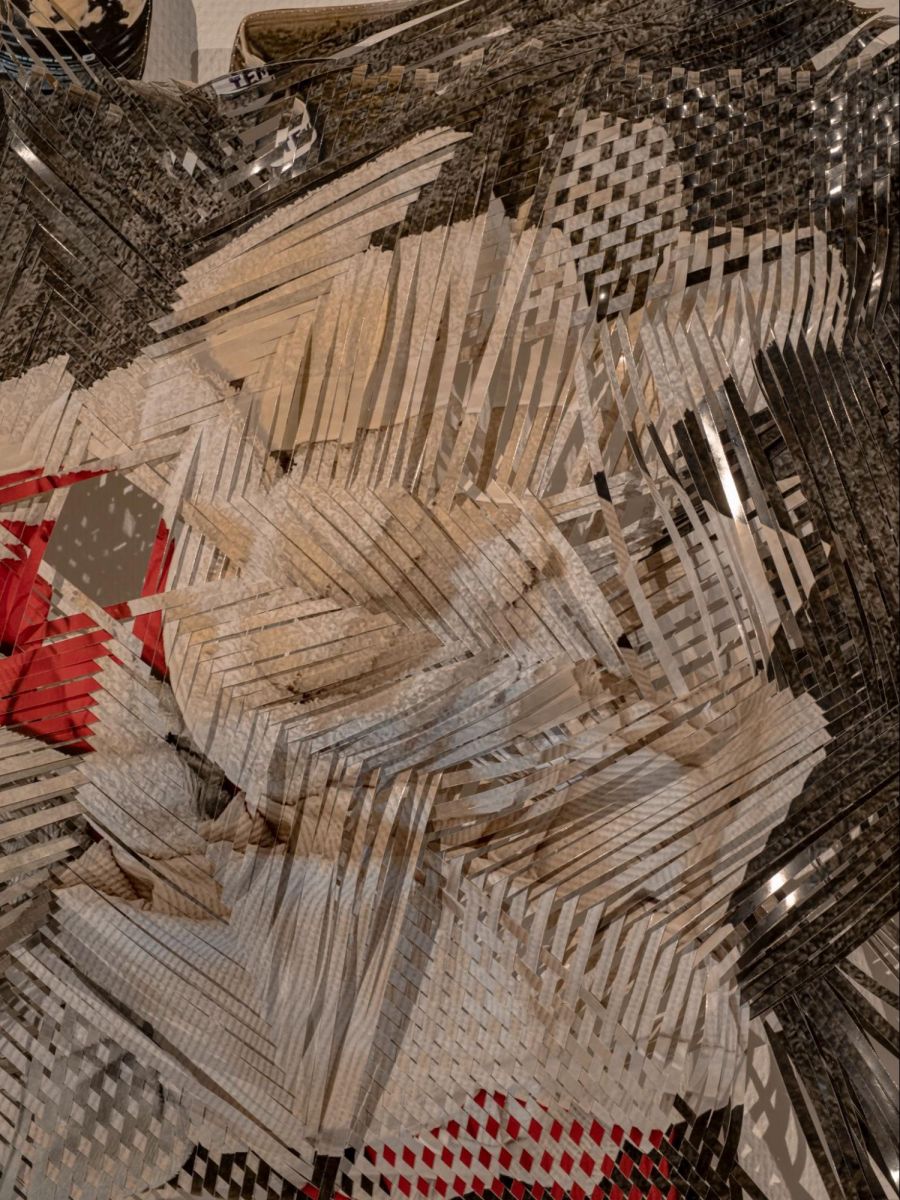

小坂美鈴(大学院 芸術専攻 美術工芸領域M2)は、プリントした写真を細く裁断して織り込んだ半立体のオブジェを、壁面に構成する《My asterism》を展示した。それらはすべて、自身の部屋に散らかった物をスマートフォンで撮影したものであり、下着や散乱したゴミと言った本来見られたくないものも数多く含まれており、織り込むことによって、見せると同時に隠している。使用している壁面は、自身の部屋の床面積と同じサイズであり、展示の配置は部屋に置かれた物の配置に合わせている。しかし、サイズの縮尺は、スマートフォンによる寄り具合であり、実際よりも大きいものと小さいものがある。それは心理的なサイズでもあるだろう。

もともとは母親に幼少期に部屋が汚いことを客観視させるために写真を見せられた記憶から、一人暮らしになった後、片付けられない自身の部屋から抜け出すために写真を撮るようになったという。それは、写真を撮ることによって可視化、客観視すると同時に、汚さの渦中から星を見るように引き離し、再び向き合うためのセラピー的な意味もある。写真は片付けるためのステップであり、プライベートな写真が多く写り込んでいるためそのままでは見せられない。モザイク状に編み込むことは、その状況を受け入れるための時間でもあり、時間をかけて選別することでようやく人に見せられるようになる。靴やパッケージの文字など、認識できるものもあるが、肝心な見せたくないものは織り込まれている。言わば見せることによって見せない、相反した織物といってよいだろう。

今回は、籠の底面をつくる手法で、放射線状中の模様の中に星が生まれるように編み込み、

部屋の配置と同じように展示して「asterism」=星群とした。星というモチーフは凄く身近だけど、実際の星は物理的な距離が遠く、自分の認識と現実に齟齬がある状態を作品に反映させたかったからだという。

堤は、「一つひとつの作品のクオリティは高いし、部屋にある汚いものを抽象化させて公共に置くというストーリーは面白い。しかし、展示構成したときにはまだ完成しているように見えない。個々の作品が矩形になっていることもあって、絵画のような質を求めてしまうところもあるし、東京展では壁打ちはできないこともあるので、展示の構成を大胆に変える必要があるのではないか」と指摘した。また慶野は、「現在はバスケタリーのような手法で編んでいるが、壁面から外すとバラけてしまう。なんでこの物体をもう一度自分で取り出して、編むことよって蘇らせるのか、その意味を突き詰めると、編み込み方とかも変わってくるかもしれないし、籠状になって半立体の自立したものになるかもしれない」とアドバイスした。

*

一方で谷澤は、「最初の方からどんどん編み方がうまくなっていると思うが、その時こそもう少し考えた方がよい。写真から取り出したイメージをつくりかえる、暴力的な感じ、元々のイメージを物質性の強いものにつくり変えることが面白いので、綺麗に編まれ過ぎる必要もない。むしろこの壁を埋めるくらい継ぎ足していって、大きな塊にしてもいいのではないか」ともう一つの方向性を示した。小坂はそれに応答し、1点からパノラマ撮影した写真があるので、それを大きくして編んでみよう思っていると、今後の方向性を示した。

写真の歴史を自身の身体で遡行する

ヴィオラ・ニコラス(大学院 芸術専攻 美術工芸領域M1)は、フィルム写真からデジタル写真、AI写真に至る写真の歴史を遡行する、インスタレーション&パフォーマンス作品《Benjamin doesn’t like AI》を発表した。コの字型の3枚の木の板には、ヴィオラのポートレートを元に生成されたマグショットのネガ写真が35枚ずつ貼られている。マグショットとは、犯罪者を識別するための撮影手法で、正面と側面から撮影するもので、19世紀末にはすでに標準化されており、見たことのある人も多いだろう。まさに写真が存在を証明するための装置、インデックス(指標)であったことを示すものだ。

しかし、ここにおいてはそれ自体がフェイクである。ヴィオラの自画像から生成された右面の写真は、すでにヴィオラであってヴィオラではない。微妙に異なる顔写真が貼られている。同様に、左面には、ヴィオラの側面写真、中央には指紋の写真が貼られている。

次に、壁面に展示されたモニターには、左には写真を少しずつ変異させるバグコードが流され、右はヴィオラの肖像が少しずつ変容していく様子が写し出されている。これは、フィルム写真が、物質的に時間とともに劣化していくように、生物のようにデータの変異によって劣化が起る仕組みを反映させたものだ。さらに、ヴィオラの写真を元に生成された肖像写真の画像コードを、音声が読み上げ、その指示にしたがって、3枚の白いパネルに少しずつヴィオラ自身が0と1のみの数字を書くパフォーマンスを行った。そこにはすでに写真といえる像はないが、ヴィオラによってパネルに書かれた数字を写真に撮り、AIに読み込ませたら、写真が復元できるかもしれない。これらの一連の作品を通して、写真とは何か?と問うている。

堤は、「綺麗にまとまったと思うが、逆に綺麗すぎるので、音声を途中でお客さんが読み合えるようなことがあってもいいかもしれない。また、マグショットの展示の背景がブラウンでネガが黒なので差異がわかりにくい。さらに、屏風型の板が歴史的な撮影空間を参照しているとはいえ、上から下まで写真を敷き詰めるのか、目線の高さの範囲でやるのか、またその場合はどれくらいの高さが必要なのかなど、展示形式と画像の枚数、並べ方が一致している方がいいのではないか」と述べた。谷澤は「それぞれの作品がどうビジュアライズされているのか、そのプロセスの中でこういう部分を面白がっているとか、皮肉になっている部分やおかしさがそれぞれ突き詰められるだろうし、もう少し視覚化される必要があるのではないか」と語った。

*

慶野は、「パネルは、際限のない労働みたいな感じでどんどん埋めていくこともできるだろうし、ネガ写真を屏風の上から下まで埋めて膨大である、ということを示すこともできるだろう。空間の中でどうインスタレーションしていくか、パフォーマンスもあると思うので、空間づくりの大きさが結構作品に関わってくる」と述べた。ヴィオラは、空間のつくり方は意図に合わない部分もあったので、全体の展示構成を見直したいと語った。

インターネットの「自由な言論空間」がもたらす軋轢と限界

黄安琪(大学院 芸術専攻 美術工芸領域M1)、曾旭鹏(同M1)からなるコレクティブ、Dbl.RT FWは、岡本太郎の「太陽の塔」の形状に似たセンサー付きで自動的に動く魚型のオブジェが、竹の構造体に吊るされた布の領域を超えて、会場を動き回るインスタレーション作品《Free Humanity》を発表した。それはジャン・ティンゲリーが1960年に、MoMAの展覧会で発表した《ニューヨーク賛歌》のように、最終的に自ら炎上して自己破壊するキネティック・アートに影響を受けている。彼らが想定しているのは、実際の炎上よりも、インターネットの言論空間における炎上であり、自我が膨張し、「表現の自由」の名のもとに、それぞれが勝手に主張し、対立が激化することによって実際の行動にも反映される現在の社会状況だ。しかし、オブジェは「太陽の塔」のように反権威を象徴するが、障害物に当たると音を鳴らし軌道を変えるのみであり、すべて社会システムの枠から出られないことの皮肉となっている。竹で吊るされた布は、中国の南部の出身である二人が、布の染色で日常的に見ていた光景であり、海のメタファーにもなっている。海は曖昧な領域の象徴でもある。

堤は、「インスタレーションとして考えたときにコンセプトに対して、どれぐらい近いものになっていっているか、考える余地はある」と述べた。慶野は、「このロボットたちも、自由に動くし、人間の比喩として使うのであれば無為に動き続ける人間ということで望ましいのかもしれないが、止まってしまう、死んでしまうということもあっていい。あるいは日本と中国では、領域やファイアーウォールの問題があるので動くエリアが限られてもいい。布の装置に関しては、海の問題をうまく表していて、このような文化的な装置とロボットが融合していくと面白い」と評した。

谷澤は、「このロボットはすごくユニークで、その作品の範囲っていうのを曖昧にしてるところが面白い。ただ、竹と布の構造体との関係がもう少しうまくいけばいい。例えば、布の長さや布を長くしたり、素材を変えることによって、開いたり、閉じたり、からんだりして、領域の曖昧さや可能性も表現できる。要素としてはできているが、ロボットの動きと、この中で構造体の中での動き方を設計し直すことでいろいろ操作できるのではないか。そこをつくりこんだら今見えてこないものが見えてくるではないか」と次の可能性を示した。

東京展に向けて、一度自身の殻を壊し、再創造して混ぜ合わせる

最後に、東北芸術工科大学のプロジェクト責任者である三瀬夏之介(東北芸術工科大学芸術学部 美術科 日本画コース教授、美術館大学センター長)は、「東北芸工大は校風として、泥臭く、コンセプトもその地域に入っていくという場所性があるので、今回の京都プレ展を見て違いに驚いた。山形のプレ展会場は導線が回廊的になっているけど、こちらは壁を立てずに広場に作品が点在しているので、出品者同士の関係性も表せると思った。ようやく実作品が出そろったということで、これらを組み合わせて「じゃぶじゃぶ池」を表せると思うので、今後の両大学の組み合わせでいい展覧会になることを楽しみにしたい」とまさにコントラストをなす東北との「ごちゃ混ぜ」に期待を示した。京都芸術大学の東京展実行委員会委員長であるヤノベケンジ(美術工芸学科 教授・ウルトラファクトリーディレクター)は、「公立の美術館で作品を置ける機会はなかなかない。しかも非常に広い空間なので、表現のスケールは確実に捉えないといけない。簡単に言えば、作品をもっと大きくしてもいいし、もっとたくさんあってもいい。この機会を十分に利用してもらって、スケールに打ち勝つぐらいの作品の強度を高めていってもらいたい」と何度も展覧会を催しているヤノベならではのエールを贈った。

慶野は、「作品の内容自体どういう順番で見てもらうか。どちらから回ってもらっても成立させるようにしたい。どういう場所で展示するかによって展開を考えてもらわないといけない作品も多い。今日の作家による作品の説明や講評は短かったがもっとジャブジャブとした湧き上がる思いがそれぞれにきっとあると思うので、飲み会とかで聞かせてもらいたい」と作家の想いを受けた上で、東京展での構成を検討することを示唆した。谷澤は、「想像していたよりも作品のクオリティをきっちりと作り込んで来られてるなっていうふうに感じた。しかしうまくいってないところ、ほころびをかき消しすぎてもその場では良くても、その先の展開でどうしたらいいかわからない時も今後ある。後、2か月あるので、いったん破綻したり、ひっくり返してもまだあってもいいのではいか」とキャリアのある作家ならではのアドバイスをした。

それを受けて堤は、「アーティストとして活動している人の言葉は意義深い。たしかに、6組全員がインスタレーションとして空間に並んでいるときの最低限の条件のクオリティには達していると思う。しかし本当にこれしかできないという、自己判断を許すのか、あるいはもう1回破綻するぐらいほころびを見つけてそこから発展させようとする意思を持つのか。東京展より先を見つめたときに、大きな差として出てくる。あくまで東京展に向けて作品を仕上げていくということだが、究極のところ大失敗を狙いにいっても問題はない。やれる範囲を度外視して、今日言われたポイントをもう一度考えてみて、ちゃぶ台返しするまではいかなくとも、できる範囲をもう少し広げてやってほしい」と語った。

*

まさに、「ウルトラアワード」、「KUA ANNUAL」から継承された遺伝子は、小さくまとまった作品を求めるのではなく、若いときに、自分の力を最大限引き延ばして可能性を広げることにある。キュレーターやウルトラファクトリーのテクニカルスタッフ 、さらに東京展という大舞台もそのためにある。大学在学中しかできないリソースを最大限利用して、表現者として得難い経験を積ませること。「DOUBLE ANNUAL 2025プレビュー展」はまさにそのことを再確認する機会となったのではないか。

(文=三木 学 | 作品写真=顧 剣亨 *他写真=広報課撮影)

京都芸術大学 Newsletter

京都芸術大学の教員が執筆するコラムと、クリエイター・研究者が選ぶ、世界を学ぶ最新トピックスを無料でお届けします。ご希望の方は、メールアドレスをご入力するだけで、来週水曜日より配信を開始します。以下よりお申し込みください。

-

京都芸術大学 広報課Office of Public Relations, Kyoto University of the Arts

所在地: 京都芸術大学 瓜生山キャンパス

連絡先: 075-791-9112

E-mail: kouhou@office.kyoto-art.ac.jp