SPECIAL TOPIC2024.04.15

現実と仮想、内容と容器、社会の過渡期を軽やかに乗り越えるDOUBLE ANNUAL2024「瓢箪から駒-ちぐはぐさの創造性」

- 京都芸術大学 広報課

京都と東北の二校から集まって完成する展覧会

2024年2月24日から3月3日まで、国立新美術館で京都芸術大学ならびに東北芸術工科大学の全学部生と院生を対象とした学生選抜展「DOUBLE ANNUAL2024 瓢箪から駒-ちぐはぐさの創造性」が開催された。それに先立つ2月23日には関係者内覧会が開催され、監修の片岡真実(森美術館館長、国立アートリサーチセンター長、京都芸術大学院客員教授)と、京都芸術大学のディレクターを担当した金澤韻(現代美術キュレーター、京都芸術大学客員教授)と出品作家、アート・メディエーターの作品解説が開催された。

最初に片岡より「DOUBLE ANNUAL」の趣旨が述べられた。「DOUBLE ANNUAL」は、今回2回目となるが、その前身となる「KUA ANNUAL」は2017年度から開催されており、すでに7年の実績を持つ。最初の3年間は片岡自身がディレクターを担当し、その後の2年は服部浩之(キュレーター、東北芸術工科大学客員教授、東京藝術大学大学院映像研究科教授)が担当、ギャルリ・オーブでプレビュー展が開催された後、東京都美術館で東京展が開催されてきた。昨年から国立新美術館に会場を移し、東北芸術工科大学の合同選抜展になり、東北を服部がディレクターを担当、京都を金澤がディレクターを担当、総合ディレクターを片岡が担当する体制になった(今年は片岡は監修)。また、作家に加えて、学生の中からアーティストとキュレーターをサポートし、一緒に展覧会のつくりあげるアート・メディエーターが参加する体制をとり、キュレーターやラーニング従事者などの養成も行うなど、年々バージョンアップしているという。

片岡はこの展覧会を依頼された際に以下の企画をした。いわゆる卒業制作展のような均等にブースを分割されるものではなく、学生を選抜し少数精鋭のキュレーションされた展覧会をつくること。プロフェッショナルなインストーラーによる展示をすること。キュレーターの提示したテーマに応答して、学生が制作プランを提示し、制作指導をしながら作品を完成することなど。その狙いは、プロのキュレーション、展示、舞台の揃った高い次元に立つことで、得られる視野と経験の大きさであると説明している。実際、この展覧会を見たら、大学生・大学院生だけが参加した展覧会であるとは誰も思わないだろう。また、第21回シドニー・ビエンナーレに選出された井上亜美や「TOKYO MIDTOWN AWARD 2021」のアートコンペでグランプリ受賞した下寺孝典、国際芸術祭「あいち2022」に選出された石黒健一など、かつて出品した作家はさまざまな場面で活躍している。

昨年度、ディレクター陣から出された募集テーマは「抗体・アジール・ミラクル」 であり、「反応微熱 これからを生きるちから」というタイトルとして開催された。今年度は「問い合わせ中」という募集テーマが出され、京都芸術大学から5組、東北芸術工科大学から5組、合計10組のアーティストが選ばれ、最終的に「瓢箪から駒」というタイトルとして開催されることになった。テーマの中にも時勢の変化がうかがえる。昨年度はコロナ禍の真っ只中であり、テーマや作品も直接的に新型コロナと関連する作品も多かった。今年は「問い合わせ中」としたのは、昨年の春は、新型コロナが「五類感染症」に移行する直前であり、多くの規制がどのようになるか社会全体が「問い合わせ」を必要としていたこと。さらに、ChatGPTのようなAIの急激な進化で、人とITの関係が「検索」から「問い合わせ」へと変化する過渡期に立っていたということもある。総じて言えば、キュレーションのテーマは、未知の才能を持つ若い学生たちと今の社会について問い直すことであったといえる。

今日のような急激に変化する社会においては、それがもっともアクチュアリティと強度のある展覧会ができるであろうし、まだ開いてない多様な才能を発掘できる形かもしれない。タイトルとなった「瓢箪から駒」について、金澤は作家から提出されたプランが、居場所のなさや、魂と肉体のズレや空き地という場所のズレ、異なる社会のズレなど、内容と容器が合わないことへの違和感に由来するものが多かったことを挙げている。それが必ずしもネガティブなものではなく、その「ちぐはぐさ」こそが創造の源泉にもなっており、「瓢箪から駒」のように、これからの社会を予見する、面白い作品が生まれることを期待したという。

「KUA ANNUAL」から続く「DOUBLE ANNUAL」の特徴として、学内でプレビュー展をして、その時点で一度形にし、そこから不足している要素をもう一度ブラッシュアップして、東京展で発表するというプログラムになっていることが挙げられる。さらに、「DOUBLE ANNUAL」では、京都芸術大学と東北芸術工科大学の出品作品が、東京展で初めて一つの展覧会として構成されるという出会いと完成の場にもなっていることだろう。空間構成はディレクター陣とインストーラーのプロフェッショナルな手腕によるところも大きく、2か所の選抜作品をどのように一つにまとめるかも見どころであった。

図と地、人工と自然を転換させる操作

.jpg)

展覧会の最初を飾るのは、京都芸術大学 大学院建築・環境デザイン領域修士1年の山下龍二(YAMASHITA Ryuji)と、協力者である大塚崚太郎(OTSUKA Ryotaro)によるユニット、tachiwo.design.labによる作品《新美にワニ!ワニ!ワニ!新感覚‼ジャンピング脱出ゲーム[空き地vol.1]》である。彼らは都市における「空き地」の再解釈をテーマにしており、今回、国立新美術館の展示室自体を「空き地」に見立てた。美術館は一つの展覧会が終われば、また次の展覧会が開催されるという、ある種の空き地としての要素があるからである。

しかし、そこにはそれぞれの空き地に固有性があり、国立新美術館に関しては、床面に無数の通風口が開いている。普段は床としてしか認識していないが、国立新美術館は全体が床吹き方式の空調になっており、上から吸い上げることで人がいる高さに効率的な温度調整ができるようになっているという。まさに不可視の機能である。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

その通風口を可視化、意識化させるために、ワニの切り絵のようなものを床に置き、それを避けて通るためには、通風口を飛び地のように飛んでいかなければならないというインスタレーションを展開した。奥にはモニターがあり、観客たちがワニを避けて歩いたり、飛び地としての通風口の上に乗ったり飛んだりしている状況が、俯瞰的なカメラから写し出されている。さらに、よく見るとワニの形は、「空き地」という文字になっているという仕掛けにもなっているのだ。

実はこのモニターは1分のディレイがあり、同時に、映像を反転させている。ズラしたり反転したりすることで見えてくるもの、というメタメッセージにもなっている。手前の壁には通風口のカバーに似せた板に、国立新美術館の通風口の解説がされていたり、奥の壁には鑑賞に関する注意事項のサインをつくり、その中にワニに関する項目が書かれていたり、擬態的な方法も面白い。

.jpg)

.jpg) 美術館の建築的構造や空間自体を自己言及するという手法の一つだといっていいが、物理的に破壊するわけではなく、遊び心のある少しの操作で、観客の認識を変え、さらに行為を促し、リレーショナルな相互関係を結ぶという、軽やかで今後の展開を期待させる作品であるといえるだろう。プレビュー展で指摘をふまえて、プリントからラバーに変えたり、階段から見ていた全体象をモニターに変えたり、サイン計画をしたりするなど、さまざまな工夫が見られ、内容と容器の違いのズレという「瓢箪から駒」の象徴的な導入の役割を果たした。

美術館の建築的構造や空間自体を自己言及するという手法の一つだといっていいが、物理的に破壊するわけではなく、遊び心のある少しの操作で、観客の認識を変え、さらに行為を促し、リレーショナルな相互関係を結ぶという、軽やかで今後の展開を期待させる作品であるといえるだろう。プレビュー展で指摘をふまえて、プリントからラバーに変えたり、階段から見ていた全体象をモニターに変えたり、サイン計画をしたりするなど、さまざまな工夫が見られ、内容と容器の違いのズレという「瓢箪から駒」の象徴的な導入の役割を果たした。

.jpg)

.jpg) 次にランドスケープデザイナーを目指す環境デザイン学科の川口源太(KAWAGUCHI Genta)は、建築のような人工物と自然物は対立しているように見えるが、自然物の中にも規則性があると考え、そこからデザインを立ち上げることができないかと考えたという。そこでもっとも身近な自然として、日常的に食べる野菜に着目し、規則性を見出すために、さまざまな野菜のリサーチを行った。

次にランドスケープデザイナーを目指す環境デザイン学科の川口源太(KAWAGUCHI Genta)は、建築のような人工物と自然物は対立しているように見えるが、自然物の中にも規則性があると考え、そこからデザインを立ち上げることができないかと考えたという。そこでもっとも身近な自然として、日常的に食べる野菜に着目し、規則性を見出すために、さまざまな野菜のリサーチを行った。

.jpg)

.jpg)

最初にさまざまな野菜の外観のドローイングを描き、さらに切断したドローイングを元に平面図や断面図をつくり、それをランドスケープデザインに発展させている。それらを「ベジタブルスケープ」と名付け、最終的に子供も遊ぶことのできる原寸大のランドスケープデザインのモックアップを含めた体験型インスタレーション《Vegetable scape idea》をつくりあげた。

プレビュー展では、リサーチ、デザイン案、モックアップの思考と制作のステップがややわかりづらいという指摘を受け、リサーチやデザイン案を別々の壁面に展示し、原寸大のモックアップを単独の空間に展開した。モックアップは、キャベツの切断面を元に作成された平面図からつくられ、その湾曲した同心円に合わせて、階段状のステップがつけられている。さらに背面には植生のドローイングを描いてスキャニングをし、大型プリンターで出力してつなぎあわせ、巨大な「壁画」をつくり上げた。

.jpg)

最初の段はシロツメクサや猫じゃらしのように摘んだだけで楽しいもの、次の段はヤツデのように手に取って形や触り心地を楽しめるもの、最後にはトチの木のように大きく成長するものなど、子供の発達に応じた植物を植えるという構成になっている。実際にステップに乗ることもでき、プレビュー展で子供たちが遊んでいる状況も記録されている。建築やランドスケープデザインの展覧会は、模型や映像が多く肝心の体験ができないことが多いが、プレビュー展で背景の壁画をもっと増やした方がいいという片岡らのアドバイスを受け、非常に完成度の高いインスタレーションに仕上がっていた。川口も「DOUBLE ANNUAL」によって、実現できたことは得難い経験になったと語った。

次は、東北芸術工科大学の横田勇吾(YOKOTA Yugo)が制作した、ダンスと日常生活の動作を捉えた映像インスタレーション《It’s a dance, it’s a walking, it’s a basketball, it’s a ......》である。横田は、大学ではワークショップやアートラーニングなど、アーティストと観客をつなぐようなカリキュラムを履修しているが、ストリートダンスを約10年間続けており、自身にとってのダンスとは何か考えるために応募したという。もともとダンスを教えてもらった人が美術大学出身であったこともあって、美術大学に入学したという経緯を持つ。

会場には、自身のダンスをコマ撮りにした写真と、その逆にフィルターをかけて長時間露光で撮影した写真を大型プリンターで布に出力し、紆曲したフレームにつなぎ合わせて吊り下げたインスタレーション、さらに、日常の行為や風景を縦フレームで撮影して4面のモニターに展示し、日常の中のダンス性、ダンスの中の日常性を発見する作品を展開した。

.jpg)

.jpg)

横田は、今まで自身のダンスと日常生活やアートにつなげる方法を模索していたが、今回の出品をきっかけに手掛かりがつかめたと語った。プレビュー展では、長時間露光の写真を平面的に並べているだけであったが、東京展ではコマ撮りと日常生活の動作の映像を足し、よりダイナミックで身体性を感じるインスタレーションになっており、キュレーターやインストーラーのアドバイスやプレビュー展以降の作家の飛躍的な成長が見られる展示でもあった。

.jpg)

仮想空間と現実の肉体、AIと精神、性と身体のズレを越える

.jpg)

同じく東北芸術工科大学の森田翔稀(MORITA Shoki)は、絵画専攻であるが、映像インスタレーション《いくつかの窓に繋がれた肉》を展開した。質量を持った肉体と、仮想的なデジタル肉体を「マッシュアップ」し、多層的な肉体を表現することを試みた。そのきっかけとして、コロナ禍で運動不足になった自身の肉体を鍛えるために試みたものの続かなかった一方で、バ美肉(バーチャル美少女受肉)おじさんと言われる、美少女のアバターを使用した全く異なる肉体をしたVTuberの登場を挙げている。

.jpg)

.jpg)

そして、自身の肉体をモデルにAIで生成した匿名の顔をつなげた映像、トレーニングをしている奇妙な肉をまとまったアバター、自動生成された顔に、スマートフォンを介して仮想空間につながれ、手と口の肉体だけになった人間の姿、マッチョな肉体に貼り付けられた自身のライフマスクなどによって、現実と仮想空間、精神と肉体の位相のズレや錯綜した状況を表現した。また、現実と仮想が入り混じる今日の肉体の世界を「胡蝶の夢」に例え、夢と現実が錯綜する物語をAIで生成し、音声にして自身の映像に語らせている。それでも四面の空間が非常に絵画的で構成的に見えるのは、絵画的な要素を意識しているからだという。金澤も映像作品としてクオリティが高いことを指摘した。

.jpg)

森田は、かつてオーストリアのドキュメンタリー作家、ニコラウス・ゲイハルターが監督をした、肉や魚、果物や野菜といった食料が食卓で食べられるまでを追いかけたドキュメンタリー映画『いのちの食べかた』を見て、屠殺された動物の肉の裁断が、非常に綺麗であったことが印象に残っており、物質的な肉体をモチーフにしてきた経緯があるという。

特に印象的なのは、さまざまな肉体の塊の表現であるが、フリックをしている手と口がつながった肉体、スマホをいじっている自身のヌードにAIで生成された顔のコラージュ、運動動作をしているポリゴンがまとまったカラフルな肉体など、精神が切り離され、自然な運動性を喪失した肉体こそが今日の人間の姿のようでもあるという、痛烈な皮肉にもなっているといえることだろう。

いっぽう、京都芸術大学 大学院美術工芸領域映像メディア分野修士2年の趙彤陽(ZHAO TONGYANG)は、AI時代における愛をテーマにした。昨年はコロナ禍において、マスクが防護であると同時に、マスクをしていない人達への攻撃にもなりうるという両義性をテーマにした。ChatGPTの登場によってAI元年ともいうべき今回、時代に合わせた作品を短い時間で創作できる力量がある。

.jpg)

今回の作品《愛、シミュレーション、脊骨、電子辞書》は、森田とは逆に肉が取り除かれた骨と精神だけのサイボーグのようでもある。半円状のケージにモニターを取り付け、ケージの裏側には、背骨のようなオブジェが組み込まれている。趙の身体の位置に合わせて3つの小さなモニターが置かれ、そこには趙の眼や心臓を思わせる映像が流れている。それをタッチすると、AIによる愛に関する回答が得られたりするインタラクティブ性を備えている。もう一つの大きな画面には、「私が顕現するまで生成して」というプロンプトを打ち込み、大量の画像や自身の写真の中から「神」としての趙が生成するプロセスを上映した。ケージの上に垂れている蛍光ランプのロープは血管のようでもある。

作品の着想は、日本人男性との恋愛をした際、AI翻訳を使っており、失恋した後、翻訳を読み返すと、つぎはぎのような文章であったことに気付いたことにあるという。現時点では私たちにとって、技術が介入したことがわかるレベルであるが将来的にはその違いがわかるのか。AIは今までの人類の膨大な記憶やそこにある叡智から学習するようになると、AIが神のようになるのか。そうした場合、どのような関係になるのか、ということを想像しているという。趙は、「DOUBLE ANNUAL」によって成長することも多く、両義性のあるもの、技術とエロスのようなものをテーマに今後も制作を続けていくと語った。

.jpg)

結婚制度に対する違和感をテーマに絵画シリーズ《はみ出すように強く溢れる》を制作したのは東北芸術工科大学の杜鞠(Tomari)である。杜鞠は、精神と肉体の性が一致していないクィアであると自認しているが、結婚式場でアルバイトしている。結婚式は、現時点の日本では、クィアや同性愛者が行う機会は少ないので、そこに自分の居場所がないことの疎外感を感じ続けているという。今回、異性愛者だけではない、新たな居場所をつくることを目指したと語る。

.jpg)

それらの疎外感は、結婚式場において過去から存在したに違いない。例えば、結婚式場の友人代表として祝辞を述べる人が、同性の新郎もしくは新婦を愛しているといったこともあることをSNSを通じて知り、その肖像を描いている。また、自身の疑似的な結婚式を友人の前で開き、そのパフォーマンスを元にした絵画の中に、同性愛者の友人代表の絵を描き込むなど、複雑な画中画を制作した。その作品は、「瓢箪から駒」展のキービジュアルとして採用されている。

.jpg)

それと同時に、自分の両親や祖父母が祝福された結婚や結婚式の中で現在の自分があることも知り、引き裂かれた状態も描いている。そこには多くの愛の歴史があるがそれは自分の中には暗闇のようでもあり塗り消された複雑な色合いの作品になっている。期間中に描いたものを時系列に展示しており、結婚と絵画に関する思索のプロセスが見える。

その数の多さにも驚くが、さまざまな色彩や画材、技法を試していき、シリアスなテーマではあるが、塗り重ねても濁らないような美しい色合いをつくる工夫や、逆に下地を活かした石の描写など、絵画として多様な展開を見せていることが特徴だろう。その美しい配色に杜鞠の作品の本質もあるように思える。杜鞠は、まだ学部の2年生であるが、今回応募したことで、本来自分一人で描く絵画が、たくさんとの人との協働で制作したり、展示したりする機会を得て、視野が広がり大きな財産となったと語っていた。孤独な自身の心を開くことで、新たな展開をもたらしたといえるだろう。

フィクションと現実を往還し、社会に投げかける

同じく東北芸術工科大学の菊池那奈(KIKUCHI Nana)は、漆芸を学びながら、地域の民話をリサーチしたインスタレーション《私たちの民話》を制作した。菊池は元々、有機的な造形に惹かれて、その形に素材に合うと感じ、漆芸を学ぶために東北芸術工科大学に入学したという。また歴史や民俗学が好きで、山形県の民話のリサーチをしており、民話を元にした漆芸作品などをつくっていた経緯がある。

しかし今回、挑戦したのは伝統的な民話ではなく、コロナ禍が過ぎて人々が再び集まっている現在に起こっていることも民話として残したいと考え、新しい民話、「現代民話」を創作し、そこから漆芸作品を制作した。実は山形には多くの民話の語り部がおり、民話を継承しているため、彼らへの聞き取りの中から「現代民話」を3作品創作し、語り部にそれらの民話を朗読してもらう映像を制作した。

.jpg)

そして、その内容に合わせた巨大な漆芸作品をスクリーンにして語り部の映像を上映している。例えば『湯気爺』という民話に対して、湯気のようなもくもくとした漆芸を制作した。

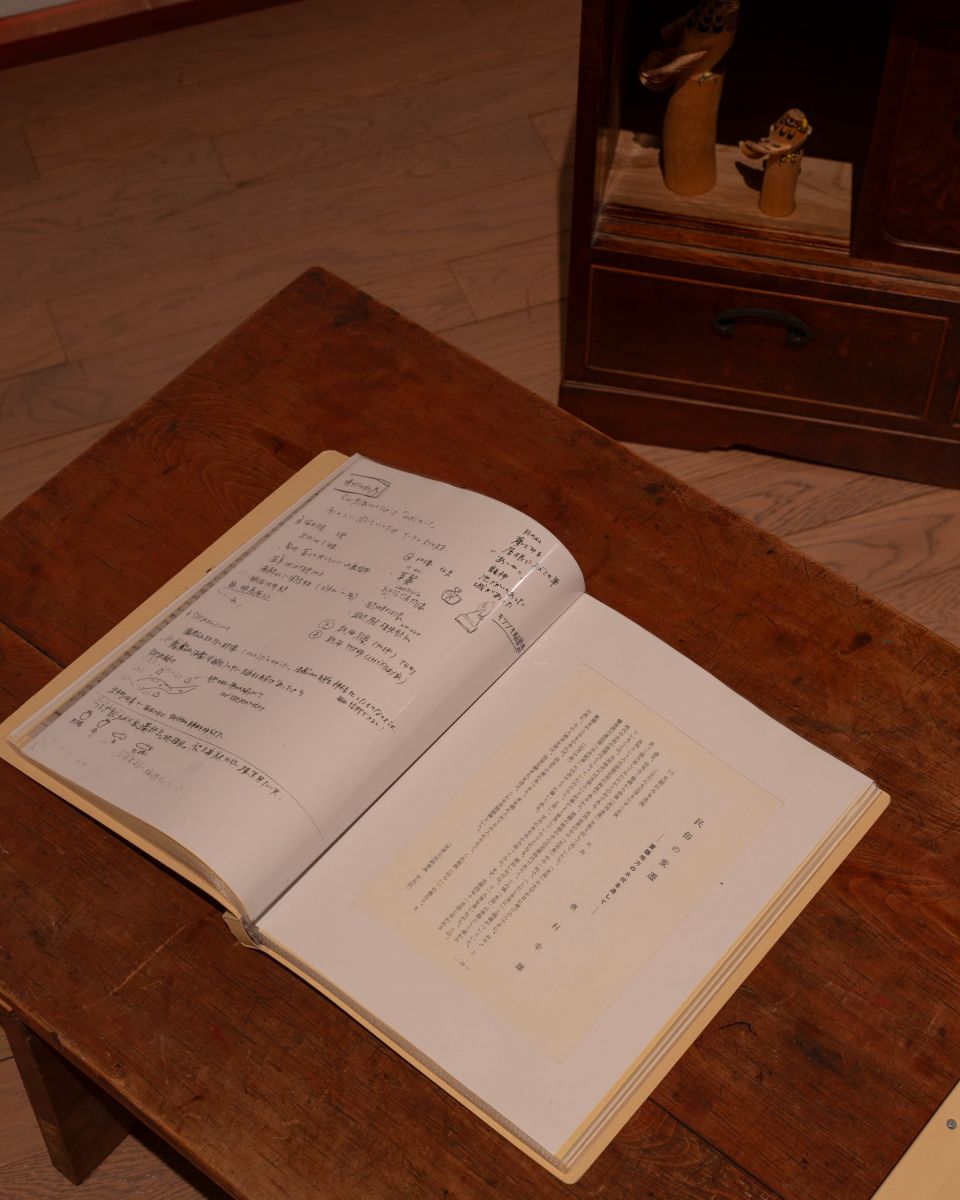

さらに、会場全体には、山形に伝わるさまざまな民具やインテリアを置いて、インスタレーションとして構成した。文芸作品を創作したのは初めてとのことで、それは文芸の教員に指導を受けながらつくったという。会場には、東京ではあまり聞かれない山形弁が流れ、現代と過去、虚構と現実を往還する空間になっている。今後も、民話と漆芸を組み合わせた作品を制作したいという。

学部横断的にさまざまな教員の指導を受けて制作できるのは、「DOUBLE ANNUAL」がもたらしたダイナミズムといってよい。そのことを東北芸術工科大学の指導教員である三瀬夏之介に聞くと、前回の「DOUBLE ANNUAL」の経験を経て、このプログラムの「使い方」がわかってきたと語った。菊池も「DOUBLE ANNUAL」には昨年の参加者が充実しているのを見て、もっと成長したいと考え応募し、今後も現代アートとしても発表していきたいとう。全体的に東北芸術工科大学の作家が、より現代アートのフォームに適応し、完成まで仕上げていることが印象的だったが、指導する教員の成長にもつながっていることが証明されていた。

京都芸術大学 大学院 美術工芸領域映像メディア分野修士1年の張京京(ZHANG JINGJING)は、実話をもとに、歴史に翻弄された自身の曽祖父の数奇な人生をインスタレーション作品《さまよう船》として展開した。曾祖父は、中国の大連出身だったが、1948年、第二次国共内戦(1947-1949)の際、食料を交換する途中で台湾に強制的に連れていかれる。後に曾祖父は台湾で映画俳優をしていたことがわかったが、「大小人」(大陸出身者に対する侮蔑的な呼称)と呼ばれ、故郷に帰りたかったという。

祖国に戻れたのは約40年後のことであり、その間に元妻は別の男性と結婚していた。張の祖母は別の男性と結婚する前に生まれた子供であったという。曾祖父は長男の家に住むようになり、張も会ったことがあるが、詳しい人生はわからなかった。曾祖父は祖国の墓に入ることを望んだが、お金がかかることもあって遺灰は海に散布されたという。

張は歴史に翻弄され大陸と台湾を行き来しながら、ついには居場所が見つからなかった曾祖父を想い、映画や雑誌に登場する曾祖父と写真、遺品などを集めて、歴史や時間に支配されない曾祖父の家、居場所をつくるインスタレーションを制作した。プレビュー展と比較しても、独立した空間によって、よりその意図は明確になり洗練されると同時に、温かさが感じられる展示になった。興味深いのは、祖母が信じている道教では、同じ写真の中に生者と死者が同居しているのはよくないと信じられ、曾祖父の部分が切り抜かれているため、曾祖父の不在を象徴していることだ。写真を切り抜くことは、死者の国に肉体を送るという意味合いもあるという。

.jpg)

.jpg)

さまざまな役を演じている曾祖父の写真を切り抜いて、糸でつなげた布。実際に使用していたステッキ。「母の日」のカレンダーや「母の日」に帰国するよう運動を繰り広げた人々が着用した、母や家族に関連した刺繍を入れたシャツ。曾祖父からの手紙や故郷の地図。祖母の語る曾祖父の証言の映像などが流されているが、それは逆説的に曾祖父を死者の国から呼び戻すような行為でもある。道教では、死者と夢で逢うとのことだが、今回の作品をつくった後、曾祖父が夢に出てきて笑顔だったと語っていた。祖母も曾祖父の夢を見たという。引きつづき、自身のパーソナルヒストリーを元にしたアーカイブ的アート作品の制作は続けるとのことだが、個人的な歴史がいかに、社会や歴史、メディアの中で揺れ動くのか、顕著な例を示したといえるだろう。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

現実から架空の話を立ち上げたのは、東北芸術工科大学の木村晃子(KIMURA Akiko)である。木村は、もともと福島の出身で清掃などのボランティアをするなかで、高速道路のサービスエリアや山間部に捨てられている、尿入りのペットボトルの存在に気付く。調べるとそれは日本全国や世界各地にみられるもので、最初はトラックドライバーのモラルの問題と考えていたが、調査を進めると加速する物流スピードとドライバーの過酷な労働環境を知る。それらの問題を提起し、解決への道を示したのが今回の《Golden PET Bottle 黄金のペットボトル》である。

.jpg)

尿入りのペットボトルが「黄金のペットボトル」と称されており、まさしくそれが「黄金」に変わるように、液体肥料としての価値が生まれ、それによって育てられた野菜を尿を廃棄した自身が食べるという理想的な循環型社会のモキュメタリー(フィクションを事実のように伝える映像技法)を制作した。モキュメンタリーとはいえ、菜園の散布に使われている尿の液体肥料は、実際の「黄金のペットボトル」から採取されたもので、それらを20倍に希釈したものが使用されている。木村によると、それらは土づくりの段階で撒かれ、雨や微生物のせいかアンモニア臭は次第に消え、取れた野菜は、化学肥料よりも生育がよいと感じたという。映像では「黄金のペットボトル」を生産したトラックドライバーが、それを肥料に育てられた野菜を使って調理された料理を食べるという架空のシーンで終わる。

尿の液体肥料の実現可能性については「ラボ」として、自作のコンポストトイレの研究を行っている樋口佳樹日本工業大学教授と、糞尿生物分解モデル・持続可能なサニテーションシステムを研究している船水尚行室蘭工業大学副学長に取材を行い、研究パネルを展示している。研究によると、樋口はコンポストトイレの糞尿を肥料にして畑で野菜を育てており、再利用は十分可能であるという。ただし、船水は、採取する人間が感染症にかかったり、尿に医薬品が含まれていた場合、土壌が分解できない成分がある可能性があるリスクを指摘している。さらに、奥の壁には実際の「黄金のペットボトル」を拾って制作したレプリカが展示されている。

.jpg)

問題解決やそのための製品化に関してはまだ多くのハードルがあるにせよ、これまでの制作によって、すでに地元のニュースに取り上げられ社会に問題を提起する機会を提供したことは大きい。金澤も「スペキュラティブ・デザイン」(アンソニー・ダンが提唱する問いを投げかけるデザイン手法)の一種で、強烈な社会的メッセージを持っているが、人々が関心を惹くように面白いストーリーとして提示されていることを指摘した。

木村も、研究と社会をアートで結び付けるような活動を今後も結び付けていきたいという。そして「DOUBLE ANNUAL」に参加したことで、自分の問題として考えてきたことを、社会に発表できるという実感を得たことと、複雑な問題こそアートで取り組んだ方がいくつ可能性を見せることができるのではないかと語った。

最後は、美術工芸学科写真・映像コース2年の住谷文兵(SUMITANI Bumpei)の《Yoke》である。こちらは完全にフィクションとしての短編映画である。もともと、映画制作を志していたが、結果的に美術工芸科の写真映像コースを専攻した。

アートとは何か分からない部分はあったが、もし自分のプランが認められたら、それもアートと言っていいのではないかという逆説的に考えたという。映画の内容は、コロナ禍で人々の実際の交流が制限され、社会活動が停滞していた時代から、急速に再開してくことについていけない自分を、日本の戦後に重なるものがあると感じ、三島由紀夫の『金閣寺』のモデルとなった青年が戦後の復興期に金閣寺を燃やしたように、宇宙人が来て社会を混乱させる映画を制作した。

金澤によると、プランが提出されたときはほぼ台本が完成している状態で、ディレクター陣はみんな引き込まれ見てみたいと思ったという。40分にも及ぶ映画は、イルカの顔をした背の高い宇宙人が、主人公を演じる住谷や友人たちと自身の生まれた星や地球について話す会話劇であり、美しいと思って地球に来た宇宙人が社会となじめず、仲間を先導して宗教団代をつくりテロ行為を起こすものの失敗するまでを描く。しかし、そのやりとりは、小津安二郎の映画のように淡々とした形で進んでいき、等身大の若者の疑問や悩みが語られる。シュールなSF作品であるが、すべて同世代の友人の役者で構成されたフィクションとしては完成度が高い。

.jpg)

当初、映像時間を決めて上映することも検討したが、美術館で見せる映像作品の見え方や観客の特性についてディレクターからアドバイスを受け、ループして上映することにしたという。もし映画学科に進学し、映画館での上映を目指していたら、こんなに早く自身の映像作品を多くの人々の前で見てもらう機会は訪れなかったかもしれない。次回はフィクションではない映画をつくりたいとのことだが、美術館で見せる映像作品という選択肢ができたといえるだろう。

7年の蓄積と発展を経た、ともに成長するプログラム

昨年は、京都芸術大学と東北芸術工科大学出身の作家は、説明を受けなくてもどちらかわかるような色があったが、今回は国際性と地方性という特徴は残しつつ、全体として最新の現代アートの展覧会といっても遜色のない形にまで仕上がったのは驚くべき成長だろう。

内覧会のプレゼンテーションを担当したディレクターの金澤にその理由を聞いた。金澤によると、毎年、応募してくる学生は異なるので、学生自体の資質が大きく変わったということではないという。特に現代アートを志望する学生だけではなく、プランの面白さで採用しているとのことだ。

ただし、バックアップする教員やキュレーションする自分たちも2回目ということでプロセスを理解しているので、よりスムーズに進められたところはあるという。また、プレビュー展から東京展までに、効果的に見せるためにはここまでもって来てほしいという要望には学生は頑張ってブラッシュアップしてくれたことを挙げた。

展覧会の構成が非常に洗練されて完成度が高かったことについては、キュレーターは、そのことについてあまり言語化することはないが、さまざまな展覧会をつくる経験があるので、作品のテーマやコンテキスト、形状などから、どのように見せていくのがいいかお互いに共有している感覚があるという。

今回の展覧会で言えば、最初に場所自体の特性を見せる作品を持ってきて、次にランドスケープを示し、次に風景と身体、さらに肉体、そして愛というように徐々に内面に入っていき、愛から結婚および結婚式という制度に至り、折り返して、山形の民話と台湾・中国のパーソナルストーリーのインスタレーションに展覧し、よりインパクトのある社会的な問題を扱ったモキュメンタリ―、そしてフィクション映画までたどり着き、最後に同じところに戻って見える風景が変わるというふうに構成されている。それらを決める際の、片岡、服部、金澤のやりとりは、ほとんど説明せずに通じるものだったという。

片岡の指摘するプロのキュレーションとはどういうことか、具体的なレベルで理解できる説明であった。制作ということに関して言えば、作家自身がつくるとはいえ、バックアップする共通工房ウルトラファクトリーがあるからこそ、原寸大のモックアップや大型のケージを形に出来る部分が大きく、プランを実現する制作体制も要因に挙げた。

またテーマを一方的に提示する専制的なキュレーションでもなく、かといって作家のやりたいことをただ収集するだけでもなく、キュレーターが見て取る社会の現状に対してどうか、という少しフックのある問いかけをすることによって、さまざまなプランが上がるという。そしてtachiwo.design.labのように無数のプランが出てきて、応答してつくりあげてきた形が「瓢箪から駒」の一つであると教えてくれた。

「KUA ANNUAL」を含めて7年間の蓄積の賜物ともいえるが、キュレーターと学生が共同で展覧会をつくるワーキング・プログレスのような「DOUBLE ANNUAL」のプログラムは、双方に成長を促し、社会に訴求する力強いアプローチになったことを改めて実感させてくれたといえるだろう。

(文=三木 学 写真=顧 剣亨)

京都芸術大学 Newsletter

京都芸術大学の教員が執筆するコラムと、クリエイター・研究者が選ぶ、世界を学ぶ最新トピックスを無料でお届けします。ご希望の方は、メールアドレスをご入力するだけで、来週水曜日より配信を開始します。以下よりお申し込みください。

-

京都芸術大学 広報課Office of Public Relations, Kyoto University of the Arts

所在地: 京都芸術大学 瓜生山キャンパス

連絡先: 075-791-9112

E-mail: kouhou@office.kyoto-art.ac.jp