SPECIAL TOPIC2024.02.15

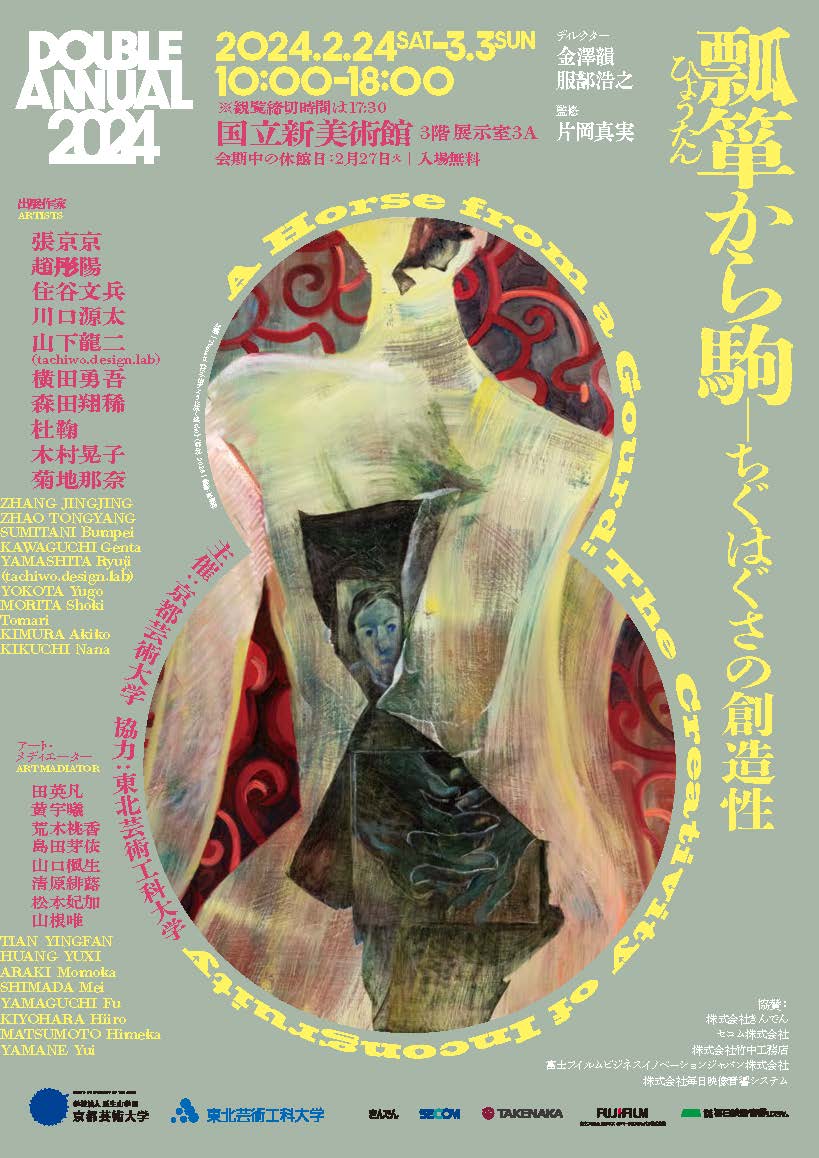

世界(容器)の割れ目から飛び出す新しい可能性 DOUBLE ANNUAL 2024 「瓢箪から駒-ちぐはぐさの創造性-」プレビュー展

- 京都芸術大学 広報課

京都、東北から集まり、東京で出会う新しい選抜展の仕組み「DOUBLE ANNUAL」

2023年12月2日(土)、京都芸術大学で開催されたDOUBLE ANNUAL 2024 「瓢箪から駒-ちぐはぐさの創造性-」プレビュー展で、共同ディレクターの金澤韻(現代美術キュレーター、京都芸術大学客員教授)と服部浩之(キュレーター、東北芸術工科大学客員教授、東京藝術大学大学院映像研究科准教授)、監修の片岡真実(森美術館館長、京都芸術大学大学院教授、初代国立美術館国立アートリサーチセンター長)による講評会が行われた(展覧会は10日まで)。

例年行われていた「KUA ANNUAL」は、昨年から姉妹校である東北芸術工科大学と合同で、大規模な学生選抜展「DOUBLE ANNUAL」に生まれかわり、2023年2月25日(土)~3月5日(日)、東京展として国立新美術館で開催された。昨年度は、京都芸術大学を金澤、東北芸術工科大学を服部が担当し、全体のディレクションを片岡が担当するという布陣で開催され、学生とは思えない洗練された内容と展示が評判を呼んだ。同時期に、多摩美術大学・女子美術大学・東京造形大学・日本大学芸術学部・武蔵野美術大学による絵画・彫刻系の合同卒業・修了制作展、いわゆる「五美大展」が開催されていることもあり、圧倒的な物量のある卒業・修了制作展とコントラストをなしていたといってよい。

京都の美術・芸術大学では例年、京都市京セラ美術館で卒業展が開催されることが多く、ある種の檜舞台にもなっていた。それは、そのまま卒業後にひとりの作家として、展示する目標の舞台であったということも大きい。そのための場所の特性を掴む、シミュレーションの役割も果たしていたのだ。今日、グローバル化した現代アートの世界において、京都や東北といった地方の芸術大学が、さまざまな展覧会が開催され、国内外から多くの人々が集う六本木の国立新美術館で選抜展を行う意義は大きいだろう。

学内選抜展「KUA ANNUAL」は、第一線で活躍するキュレーターがテーマを提示し、全大学院生・学部生を対象に幅広くプランを集い、制作指導と対話を続けながら実際の展覧会をつくり上げていく実践的なプログラムとして2017年度から開始された。2017年度から2021年度まで東京展は東京都美術館で開催され、2022年度からは国立新美術館に舞台を移している。

プログラムを発案した片岡は、卒業制作展のようにテーマがなく、均等に空間を分割されるような展覧会ではなく、キュレーターがテーマを掲げて制作指導することに加えて、展示設営もプロフェッショナルなチームが参加し、プロと同等の舞台に立つことで計り知れない教育効果があると考えた。テーマによって、その時代のキュレーターの問題意識と同じ地点に立つこともできる。すなわち2018年「シュレディンガーの猫」展、2019年「宇宙船地球号」展、2020年「フィールドワーク:世界の教科書としての現代アート」展である。ご存知のとおり、今日において現代アートが世界を知る「教科書」であるという認識は、今年開催された森美術館開館20周年記念展では、「ワールド・クラスルーム:現代アートの国語・算数・理科・社会」として展開された。

コロナ禍に突入した、2020年度からは服部がキュレーションを担当し、2021年「irregular reports(いびつな報告群と希望の兆し)」展、2022年「in Cm | ゴースト, 迷宮,そして多元宇宙」展を開催。約100年ぶりのパンデミックの中で、どのように学生が日常と向き合ったか、オクイ・エンヴェゾー(Okwui Enwezor, 1963-2019)がキュレーションした、2008年の第7回光州ビエンナーレ「Annual Report」展を参照しつつ、学生の迷いと葛藤、その中にある光明を提示した。2023年は東北芸術工科大学との合同展になり、上海と日本を横断しながらキュレーションを行う金澤が加入した。そして、服部が東北芸術工科大学、金澤が京都芸術大学をディレクション、片岡が総合ディレクションを担当。金澤が「抗体」、服部が「アジール(避難所)」、片岡が「ミラクル」とテーマを提示し、「反応微熱-これからを生きるちから-」展として結実した。京都と東北という全く異なる風土の中で過ごしている、多文化を背景に持つ学生たちによる、さまざまな化学反応が見られた展覧会だったといってよい。

今年、金澤と服部によって提示されたテーマは「問い合わせ中」であった。今年は5月8日から新型コロナウィルス感染症の位置づけが「5類感染症」になったことや、ChatGPTを始めとした生成AIが驚異的な成長を遂げる中、確実な解答がない状態で、社会やシステムにさまざまな「問い合わせ」、「プロンプト(Prompt)」を行わなければならないという、社会的背景を踏まえたものだ。今回、京都芸術大学においてテーマに応答して選ばれた作家は5組である。急激に変化し、次に進んでいく社会の渦中においてさまざまなプランが提示された。

金澤や服部が、そこから見出したイメージは「容れ物」であったという。意識と体、自身と社会、空き地など、時代や社会が大きく変化するとき、中身と容れ物の用途やサイズは合わず、チグハグになる。若いアーティストはその初期微動を敏感に感じ取っているのではないか。そのギャップを無理に埋めるのではなく、遠くを呼びかけていたり、新しいヴィジョンを導き出したりしているのではないか。そのような「容器」の創造は、「瓢箪から駒」のように思っても見ない面白い何かが飛び出してくるのではないかと本展に期待を込めた。プレビュー展の講評会では、さまざまな「瓢箪から駒」の片鱗が垣間見られたので紹介していきたい。

野菜の「中」に見出すデザインの可能性 川口源太《Vegetable scape idea》

ランドスケープデザイナーを目指す環境デザイン学科の川口源太(KAWAGUCHI Genta)は、野菜を観察したドローイングを数多く行い、野菜を切断した面から平面図を起こして、庭園の原寸大模型と壁に植栽のドローイングをプリントした体験型のインスタレーションを制作した。

会場には、川口が描いた野菜のドローイングと、ピーマンやブロッコリー、アボガドといった野菜の切断面を平面図にした庭園の設計図が展示台に置かれている。野菜の観察から庭園の構想、原寸大の模型へという制作のプロセスが可視化されている。原寸大の模型のモデルはキャベツであり、部屋のコーナーにはまるように、キャベツの断面と平面から、発泡スチロールとFRPによる原寸大模型が展示されている。川口は、現時点でもコンピュータのシミュレーションによって、それなりのデザインはすぐできてしまう。そのような人工的なアプローチとは異なる方法として、最も身近な自然である野菜の観察、そこから見出される規則を通してデザインにすることを考えたかったという。川口はそれを「ベジタブルスケープ」と称し、今回の作品群を「ベジタブルスケープ・アイディア」と称している。

キャベツの「輪切り」から導きだされた有機的な、同心円状の輪は中心軸になるほど高くなるように階段状になっており、それが植栽と連動して風景をつくり出す。注目すべきは、年齢に応じて遊べるように計算された高さと植栽だろう。低層部はタンポポのようなものが植えられ、小さな子供でも遊ぶことができる。あるいは、輪の間にある窪みは、座れたり、ビオトープのように小さな池になったりする。そのような植物と子供への理解は、長年、自然観察のボランティアをしていたからでもあるという。

片岡は、「建築物あるいはランドスケープ・デザインの考え方としては大変よい」「子供の公園とかが野菜でできていたらすごく面白い」と評し、壁面のランドスケープのドローイングがもう少し広がっていればもっとも効果的だと指摘した。金澤によると、応募時にはドローイングだけだったが、共通工房ウルトラファクトリーのテクニカルスタッフの制作指導によって原寸大サイズに展開できたという。服部は、野菜の観察、庭園の構想、実作の3段階を経て「ランドスケープの提案まであることは魅力的」とし、現在は展示台の存在感が大きいので、観察や構想の部分と、実作の部分をどのように見せるかが課題と述べた。片岡も展示ももっとよくなる可能性があるので、ランドスケープのドローイングを増やしたり、観察や構想のドローイングを額装したり、パネルに貼ったりするなど、全体の空間の設計をよりブラッシュアップするようアドバイスがなされた。

AI時代の身体と感情の行方 趙彤陽《愛、シミュレーション、脊骨、電子辞書》

昨年、コロナ禍におけるマスクの両義性や暴力性をテーマに作品を制作した大学院芸術専攻映像メディア修士2年の趙彤陽(ZHAO TONGYANG)は、今年はAI時代における愛をテーマにした。そのきっかけは、日本人男性との短い恋であったという。中国人である趙は日本語の微妙なニュアンスがわからず、翻訳のAIツールを使いながらメッセージのやりとりをしていたという。しかし、その恋が終わった後、AIでの検索記録を見返していると、論理構成や文法の間違いが散見され、ぎこちないラブレターを送っていたことに気付いた。そもそも「恋」は、誤解と誤読の積み重ねだと思われるが、異文化間の場合、そこには異なる言語や進化過程のAIの精度の問題が複雑に絡み合う。

趙は、それらの経験をもとに、インタラクティブなインスタレーションを構成した。それは趙の身体のメタファーになっており、半円状のケージ(檻)には3つのタッチ入力できるモニターは、鑑賞者の右手、左手、心臓の部分に合わせるように吊られ、結果が表示されるモニターは顔の部分に設置されている。通常は右手部分、左手部分、心臓を思わせる映像、目のクローズアップが流されているが、1つタッチをすると、趙が入力した文字、2つ同時にタッチするとAIの回答が顔部分のモニターに表示され、3つ同時にタッチすると音声が流されたりするという仕組みだ。タッチしたときに、入力されるプロンプトは、趙の考える「愛」に関する成分で、800ワードくらいがデータベースに入っているという。ケージの奥には、骨盤から背骨までの人体模型が置かれている。

また、半円状のケージに向かって右側には、趙の顔と複数のイメージを掛け合わせたポートレートが生成されていく様子が流れ、対面には失恋後の趙の映像が流れている。趙は、AIに蓄積されたものは、個人的な経験や記憶ではなく、集団的な経験や記憶の集合体であるということを表したかったという。

片岡は、「AIの身体のような、その物理的な存在がなくて、機能だけがあるようなものとしては成立する」としながら、彫刻として成立させるためには、ケージの右側に巨大なモニターがあることが、展示構成として気になると指摘した。金澤は「触っていいもの、触っていけないものを差別化して、干渉しないようにしないといけないという、テクニカルな課題もあった」と補足した。片岡は、骨盤と背骨の模型を少しケージの奥に移動させることを指示し、「不思議な工業的な形全体が一つの彫刻として成立するのではないか」と具体的なアドバイスをした。同じくケージをモチーフにしているルイーズ・ブルジュワを彫刻として成立させるための参照例として挙げた。また、片岡と服部の共通の見解として、趙の映像に関しても、融合させた映像のイメージを流して、入力に関する情報を提示した方がよいことが挙げられた。さらに片岡は、ソフィ・カルの代表作でもある、自身の失恋体験とセラピーのプロセスを制作した《限局性激痛》(1999-2000)を挙げ、入力した文字の展示の洗練のさせ方の一つの例を示した上で、AIが持つ人間にはできない膨大な量の情報処理をうまく活用して、見せるようアドバイスした。

メディアの記憶と個人の記憶を結ぶ 張京京《さまよう船》

大学院芸術専攻写真・映像修士1年に在籍し、アーカイブ・アートに取り組んでいるという中国出身の張京京(ZHANG JINGJING)は、自身の曽祖父の過ごした数奇な運命をテーマにインスタレーションを展開した。曾祖父は、中国の大連出身だったが、第二次国共内戦(1947-1949)によって国を追われ、台湾で俳優として過ごしていた。曾祖父は40年後に本土に戻ってきたが、その時はすでに、妻(曾祖母)は別の人と結婚していたという。

曾祖父の家族のアーカイブは写真しかないが、その写真すら、祖母が宗教上の理由により故人を写真から取り除いてしまったのでほとんど残っていなかった。いっぽうで台湾で俳優として活躍していた祖父にはテレビや雑誌などメディアに掲載されたアーカイブがあり、残された遺品や連想させるオブジェを加え、台湾と中国、虚構と現実を行き来するメディア・インスタレーションとして曾祖父の人生を再構築することを試みた。

壁面には、俳優時代の曽祖父のブロマイドを額装したものや、さまざまな役を演じている曾祖父の写真を切り抜いて、糸でつなげたもの。実際に使用していたステッキ。「母の日」のカレンダーや「母の日」に帰国するよう運動を繰り広げた人々が着用した、母や家族に関連した刺繍を入れたシャツ。曾祖父からの手紙や故郷の地図などが展示され、床には中国から送ってもらったという、当時に似た風情の椅子や机を配置し、片方には曾祖父が出演している映画と、椅子の上には使用していた眼鏡と掲載されたタブロイド誌、再現してもらった手編みのスリッパを展示。片方の机は倒した状態にして、裏側に刺繍を入れた布をかけ、そこに祖母が曾祖父の思い出を語る映像を流した。

自身の帰る場所や家族を喪失した、曾祖父が戻って来られる部屋として表現された空間は、一つひとつの素材が丁寧につくりこまれ、曾祖父に対する憐憫と愛情が感じられる。服部は、その優しい表現が伝わってきて雰囲気がよいと述べた。ただし、個人史と歴史が複雑に絡み合い、全体として展示の核や、大きなストーリーを見出すのが難しいため、片岡は祖母の映像をもう少し大きく見せてはどうかとアドバイスした。しかし、倒された机の裏側に流されているように、祖母と曾祖父の軋轢や辛い個人史の告白でもあり、サイズが決定されていると金澤から補足がなされた。その上で、もう少し全体象を理解できるように、祖母のインタビューに自身のナレーションやコメントを入れることで、鑑賞者の導入になるようアドバイスがなされた。

展示物と展示場所の図と地を反転する 山下龍二(tachiuo.design.lab)《「 」空き地》

大学院建築・環境デザイン領域修士1年の山下龍二(YAMASHITA Ryuji)と、協力者である大塚崚太郎(OTSUKA Ryotaro)によるユニット、tachiwo.design.labは、ホワイトキューブである国立新美術館をさまざまな作品が目まぐるしく入れ替わり展示される「空き地」と見立て、展示物ではなく「展示空間」を意識の上で前景化させる操作を行った。具体的には、国立新美術館の床にかなり多く設置されている通風孔を飛び石に見立て、その間に粗いドットのデザインによるワニのプリントを配置することで、鑑賞者がワニを避けて通風孔の上を飛んでいくアトラクションに転用させるという、モックアップをインスタレーションとして展示した。

さらに、ギャルリ・オーブの階段を上って床を見ると、ワニのプリントは、ある距離から「空き地」という文字に読めるようにレイアウトされていることに気付く。天井の高い国立新美術館では、上部にカメラを設置すると、ワニのプリントで「空き地」と貼られた床の上を、鑑賞者が飛び石としての通風孔の上を渡っていく姿が見られるはずである。3つ目のフェーズでは、tachiwo.design.labによると、その行為や鑑賞を通して、国立新美術館全体の通風孔を見る認識が変わり、「展示空間」に目がいくようになるのではないかと語る。

もともとは、荒れた畑や町屋の再生をサーベイし、「太刀魚」のような細長いアパートで共同生活しているというこのユニットは、「空き地」を解体された建物と新しい建物の間に現れる過渡的な空間、特定の目的や機能を持たず、背景化されたものが前景化していると読み取る。しかし、美術館は「空き地」というよりはむしろ、民主主義的な表現を保証する「広場」と言った方がいいかもしれない。特定の誰かが占拠できず、常に代入可能性を擁している場所。近年提唱されている「空き地」や原っぱの可能性は、公的な広場ではなく、私的や半公的な主体が、縁側のように公的になるマージンを残すことで偶然的に生まれる空間だろう。tachiwo.design.labの試みは、逆説的であるが、「ホワイトキューブ」のようなユニバーサルなお約束を外して、場所の特異性、サイト・スペシフィシティを可視化する試みであるかもしれない。

片岡は、通風孔からの風を夏の暑い時期に感じてはいたが、これほど多いとは思わなかったと述べた。その上で、床にプリントされたワニは、這う動物だし選択としてはいいと思うが、少し捲れて安っぽく見えてしまっていることを指摘した。tachiwo.design.labはプリントした後はピタッと張り付いてよかったが運ぶときに丸めたことなどが原因であると述べ、東京展では、インストーラーからのアドバイスもあり、ラバーなどでめくれないように展示することになった。また、もう少し飛び石を渡すアクションを促すように、看板などで明示するか、定期的にアクションをするモデルを用意していいのではないかとアドバイスがなされた。

現代アートの展覧会では、本来背景化している設備や装置が作品に見えることはよくあることである。それをさらに操作を加えることで、別の用途として「使える」「行動を喚起する」ものにすることは、建築ユニットならではの新しい視点であろう。

コロナ後に激変する社会を見つめる外部からの目 住谷文兵《Yoke》

美術工芸学科写真・映像コース2年の住谷文兵(SUMITANI Bumpei)は、三島由紀夫の『金閣寺』を読んで衝撃を受けたことがきっかけという、宇宙人が登場する40分に及ぶサイエンス・フィクションの短編映画を制作した。『金閣寺』は、1950年、臨済宗相国寺派鹿苑寺(金閣寺)庭園内の国宝・舎利殿(金閣)から出火し、全焼させた犯人が当時、大谷大学1年生だった21歳の徒弟僧であったという事件がモデルであり、三島由紀夫や水上勉が小説を書いたことでも知られている。

三島はこの事件を、「自分の吃音や不幸な生い立ちに対して金閣における美の憧れと反感を抱いて放火した」と分析しているが、住谷は戦後の急速な復興と変化についていけない状況と、新型コロナウィルス感染症のパンデミックによってスローダウンした社会が再開され、AIのような新しいテクノロジーが加速化に追い打ちをかける現在の状況が似ているのではないかという。それで、宇宙人のような存在が現れれば、変わるのではないかという願望を込めたという。

入学前に映像会社に勤めていて、ミュージック・クリップのような短い映像はつくったことがあったが10分を超える映像作品は初めてであるという。物語は、イルカの顔はしているものの、人間の身体をした細長く背の高い宇宙人が突然訪れ、「僕」や友達と交流する中で、美や自由、生や死、信仰について考える話だ。「吃音」のメタファーもあるのか、イルカのように高周波で会話をし、脳に直接訴えかけることで会話が成り立つ。宇宙人といっても、狂暴なエイリアンや巨大なウルトラマンの怪獣といったものではなく、日常の中に差し込まれた非日常、文化の違いからくる違和感といったイメージであり、外国人や移民、あるいは大量の観光客といった外から来る異文化の来訪者といった印象に近い。

宇宙人は、自分の星でも国同士争いが絶えず星が駄目になってしまうので出て来たこと。『金閣寺』のように、父親から「宇宙で地球より美しい星はない」と聞いていたのに、近くで見ると美しくないという。「僕」にいろんな場所を案内してもらうがどれもピンと来ない。スクラップ場が遠くから見たらゴミに見える宇宙に似ていると感じ、破壊的な行為をして気を紛らわせるが、地球には絶望する。そして、目に見えない美について思索するようになる。また、自由であると聞いていたのに、存外不自由であることを知る。最終的に、宇宙人は新しい宗教を立ち上げ「目を信じるな」と説く。そして、社会の見え方を変えるための教えを伝え、強硬手段としてテロのようなものを画策するが失敗する。少し上の世代だと、オウム真理教を彷彿とさせる内容だが、多面的に見える宇宙人の正体が同定できず、捕まらないまま僕と再会して話は終わる。最終的に宗教的なものに関心を惹かれていく宇宙人は、美を超えて宗教的な対立が激化する現代の社会を映しているようでもある。

なぜイルカであるのか、という問いに対して住谷は、やはり見た目的に変化があった方がよかったこと、宇宙人の出てくる映画は『E.T.』のように友好的なものも多いので、頭脳的であり感情的、かつ破壊的な一面もあるものがよかったと述べた。片岡は、石岡瑛子が美術監督をした、『ミシマ―ア・ライフ・イン・フォー・チャプターズ(Mishima: A Life In Four Chapters)』(ポール・シュレイダー監督、1985年)が素晴らしいので見るようにアドバイスした。服部は「やりきっている感があってよい」と評価したが、ただし、英語の字幕が二行にわたっていたため、ディレクター陣は、日本語を縦書き、英語を横書きにして、文章量を制限するなど工夫はあった方がいいとアドバイスした。しかし、配役や屋外のシーンもうまく撮影されており、最初のストーリー性のある映画作品としては、秀作といっていいのではないだろうか。東京展では、もう少し椅子をUFOのようにするなど、工夫することも課題として挙げられた。

「DOUBLE ANNUAL」という孵卵器

「DOUBLE ANNUAL」の教育プログラムとしての特徴は、東京展(国立新美術館)での展覧会の前に、学内でプレビュー展と講評会を開催し、さらに表現を強固にしたり、洗練させたりできることだろう。昨年も講評会でのアドバイスによって、驚くほど魅力的になった例が幾つも見られた。

片岡は総評として、今までプレビュー展では例年60%くらいの仕上がりだったが、今回は

80%くらいの仕上がりになっており、東京展の改善点も明確になっており、ここまでもってきたことを労った。服部もまた、1か月前まではまだまだどうなるかという状態だったという感想を述べ、完成度が急速に上がったと評価した。金澤も対話しながら進めてきたが、さまざまな協力体制の中でレベルが向上したことを評価し、東京展のさらなるブラッシュアップを図るよう呼び掛けた。

今回、例年に比べて人数が5名と絞られたこともあってか、それぞれの作家に対して丁寧なフォローができていたのではないだろうか。服部がつくったアシスタント・キュレーターのシステムがアップデートされ、作家に寄り添い、キュレーターと一緒に作品をつくるアート・メディエーターもうまく機能していることが垣間見られた。主に外部にアプローチするパブリシティ班4名、主に内部の管理を行う、マネジメント班4名が、作品解説を行い、SNSの広報や『CURATOR JOURNAL』などを刊行しており、出品作家の別の側面や制作の変遷をうかがうことができる。

結果的に、建築系のインスタレーション2組、リサーチベースのインスタレーション2名、映像作品1名という構成になったが、これもまた一つの時代、京都芸術大学の教育プログラムを反映しているといってよいだろう。これが、より伝統的な芸術フォームの作家が多い東北芸術工科大学と交わったとき、新たな「瓢箪から駒」が出るのではないかと期待させられた。ここで言う「瓢箪」というのは、プレビュー展や東京展といった展覧会であると同時に、「DOUBLE ANNUAL」という、インキュベーター(保育器、孵卵器、培養器)そのものであると改めて感じさせる講評会であった。卵ならぬ駒がかえる準備は整っている。

(文=三木 学)

DOUBLE ANNUAL 2024 「瓢箪から駒—ちぐはぐさの創造性—」

会期:2024年2月24日(土)~3月3日(日)

会場:国際新美術館3階 展示室3A

主催:京都芸術大学

協力:東北芸術工科大学

DOUBLE ANNUAL 2024 「瓢箪から駒—ちぐはぐさの創造性—」プレビュー展

会期:2023年12月1日(金)~12月10日(日)

会場:京都芸術大学 ギャルリ・オーブ

京都芸術大学 Newsletter

京都芸術大学の教員が執筆するコラムと、クリエイター・研究者が選ぶ、世界を学ぶ最新トピックスを無料でお届けします。ご希望の方は、メールアドレスをご入力するだけで、来週水曜日より配信を開始します。以下よりお申し込みください。

-

京都芸術大学 広報課Office of Public Relations, Kyoto University of the Arts

所在地: 京都芸術大学 瓜生山キャンパス

連絡先: 075-791-9112

E-mail: kouhou@office.kyoto-art.ac.jp