創造の旅を、多くの人に伝えるためのステップ「DOUBLE ANNUAL2026:遠くへ旅する者は多くの物語を語ることができる?/Long Ways, Long Lies?」プレビュー展

- 京都芸術大学 広報課

旅をするものは、優れた語り部になれるか?アートを通して投げかける

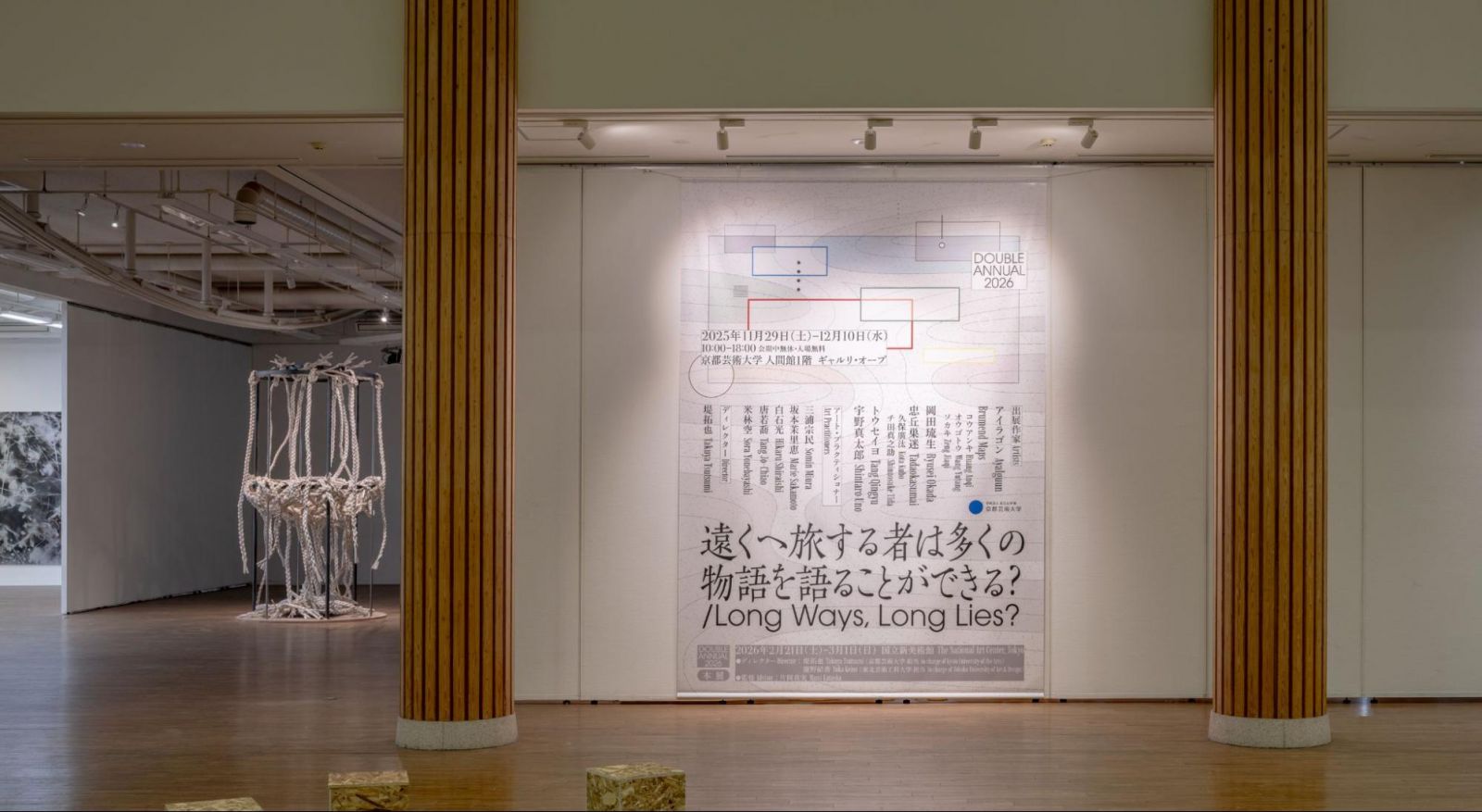

2025年11月29日(土)から12月10日(水)まで、京都芸術大学内ギャルリ・オーブで「DOUBLE ANNUAL2026」のプレビュー展が開催され、12月5日(金)、公開講評会が行われた。

DOUBLE ANNUALは、京都芸術大学と東北芸術工科大学が共同で実施する学生選抜展である。2017年度にKUA ANNUALという京都芸術大学単独の学生選抜展としてスタートし、2022年からは東北芸術工科大学と共同のプログラムへと発展した。例年、学内のプレビュー展を経て、2月に国立新美術館で本展が開催されている。

DOUBLE ANNUALは、 国際的に活躍するキュレーターがテーマを提示し、それに応答する形でプランを出した学生が選抜される。すでにある作品ではなく、プランを元にした新作を指導しながら展覧会まで協働でつくり上げるという極めて実践的でユニークなプログラムである。このプログラムを創始し、現在は監修を務めている片岡真実(森美術館 館長 / ICA京都所長)の下、京都芸術大学のディレクターを堤拓也(ICA京都プログラム・ディレクター)、東北芸術工科大学のディレクターを慶野結香(青森公立大学 国際芸術センター青森 [ACAC] 主任学芸員)が担当している。時代に応じて、非西欧圏のネットワークを持ち、コレクティブや滞在制作のディレクションを得意とするこの2人のキュレーターの体制となって2年目となる。

昨年度は、「アニュラスのじゃぶじゃぶ池/omnium-gatherum」と題して展覧会が開催された。今年度のタイトルは「遠くへ旅する者は多くの物語を語ることができる?/Long Ways, Long Lies?」である。ベルギー・フランドル地方のことわざ「Wie verre reizen doet, kan veel verhalen(遠くへ旅する者は多くの物語を語る)」を元にしたものだが、英訳では「Long Ways, Long Lies(長い旅には、長い嘘がつきもの)」とされているという。この言葉から、大航海時代の中心地であったオランダ語圏では、航海中に起こった様々な出来事を、旅人が帰郷後に尾ひれをつけて語っていたことが想像される。

ここではアーティストもまた「遠くへ旅するもの」ではないかと捉えられている。アートもまた実際の旅に加えて、内面の探求、素材の工夫などを通して、それ自体が旅をするような行為であるからだ。そして、それを語る、表現することは誇張や虚構を含みながら世界に発信することであり、そこに個人を超えた普遍性もあるのではないか。同時にこのタイトルは、遠方から両大学で学ぶために移住した学生たち、さらに、京都と東北で選ばれた作家たちが、中間地点である東京に集まって展覧会をする、という、旅のようなこのプログラム自体をテーマにしたものといえるだろう。そのような問いかけのもと、物理的な移動だけではなく、遠方との交流や次元の変換、ジャンルの横断などに取り組む作家が集まった。

そして、両校から11組16名の作家に加えて、ディレクターやアーティストをつなぎ、展覧会の運営や広報、記録などを担うアート・プラクティショナー7名の合計23名が参加した。

なかでもプレビュー展は、現在までの表現の到達点と、課題を洗い出すことに加えて、ディレクター陣が京都芸術大学と東北芸術工科大学の作家をどのように構成するか見極める重要な場になっている。今年度はICA京都が新体制となり、片岡と堤が所員としてアジア圏のアート関係者と積極的にネットワーキングしており、会期中にインドネシアから「ジョグジャカルタ・ビエンナーレ2025」のキュレーター、ボブ・エドリアンや、アーカスプロジェクト(茨城)のレジデンスで来日している、インド在住のキュレーター・ライター・アーキビストのアヴニー・タンドゥン・ヴィエラが来場して評価するなど、すでに国際舞台への道が開かれているのも特徴だろう。

堤、慶野の両ディレクターと監修の片岡を迎えて開催された公開講評会の様子をレポートしたい。なお当日、京都芸術大学のディレクターである堤は司会を担当し、主に慶野と片岡による講評が行われた。

旅の痕跡を形と体で再演する

まずは実際に身体を動かして、旅を行ったアーティストを紹介したい。

コウ アンキとコウ ゴトウ、ソカキ(いずれも大学院 芸術専攻 美術工芸領域 修士2年)からなるユニット、Brumend Mapsは、大地を陶板で型をとり、それに釉薬などを加えて焼成し、床に置いて都市を再編するインスタレーション《まだ逢うー旅する痕跡》を発表した。出身地である中国、自分たちが住んでいる京都に加えて、東京など都市の大地がある種の雄型となり、雌型の陶板が床に並べられている。それは都市の陰画(ネガ)といってもいいかもしれない。よく見ると京都市のマークやマンホールなど、文字や模様なども見受けられる。

それらはある程度、都市ごとに構成され、陶板を組み上げて台座のように構成されている部分もある。台座の中には、スピーカーが仕込まれており、型をとった都市の環境が流されている。定期的に陶板の上を歩くパフォーマンスが行われ、割れた陶板はすぐさま接着剤と金箔で「金継ぎ」をし、再び床に置かれる。また、観客に対しも陶土を提供し、版をとるワークショップを開催するという。

それは都市の記憶が固定的なものではなく、常に断片が集積され、割れても繋ぎ直され生成される状況を表している。また、訪れるたびに都市の印象が少しずつ変わるように、人々が印象を継いでいく、繋いでいくことで都市のイメージが生成されていることも表しているだろう。

興味深いのが広東省、河南省、江西省と異なる地域から日本に留学していることだ。江西省には陶磁器の都として知られる景徳鎮がある。2人に関しては中国でも陶芸を学んだが、中国がシンメトリーで完璧な陶磁器を目指すのに対して、日本ではアシンメトリーであったり形が崩れていたりする陶磁器を尊ぶところだという。また、割れたものを金継ぎし、さらに高い価値になることもある。その意味では、移動したことによって、陶芸の扱い方、伝え方が変わった例であるし、それを都市という、様々な人たちが使い続け、修復をしていく「器」に見立てた興味深い試みといえるのではないだろうか。

ただ、集積の仕方がややわかりにくい点やマットとして発注したものが、アスファルト模様のチープなシートであったことについて再考する必要があるのではないかと慶野から指摘があった。片岡からも、陶板という土の素材性と人工的なシートが合わないので、空間や床面に合わせた方法を検討した方がよいとのアドバイスがあった。Brumend Mapsは、その点について自覚的であり、壁面に立てて見せることも考えているとのことだったが、慶野からは大地の陰画になっているので、床面に置いて見せることは残した方がよいのではないかと意見が述べられた。

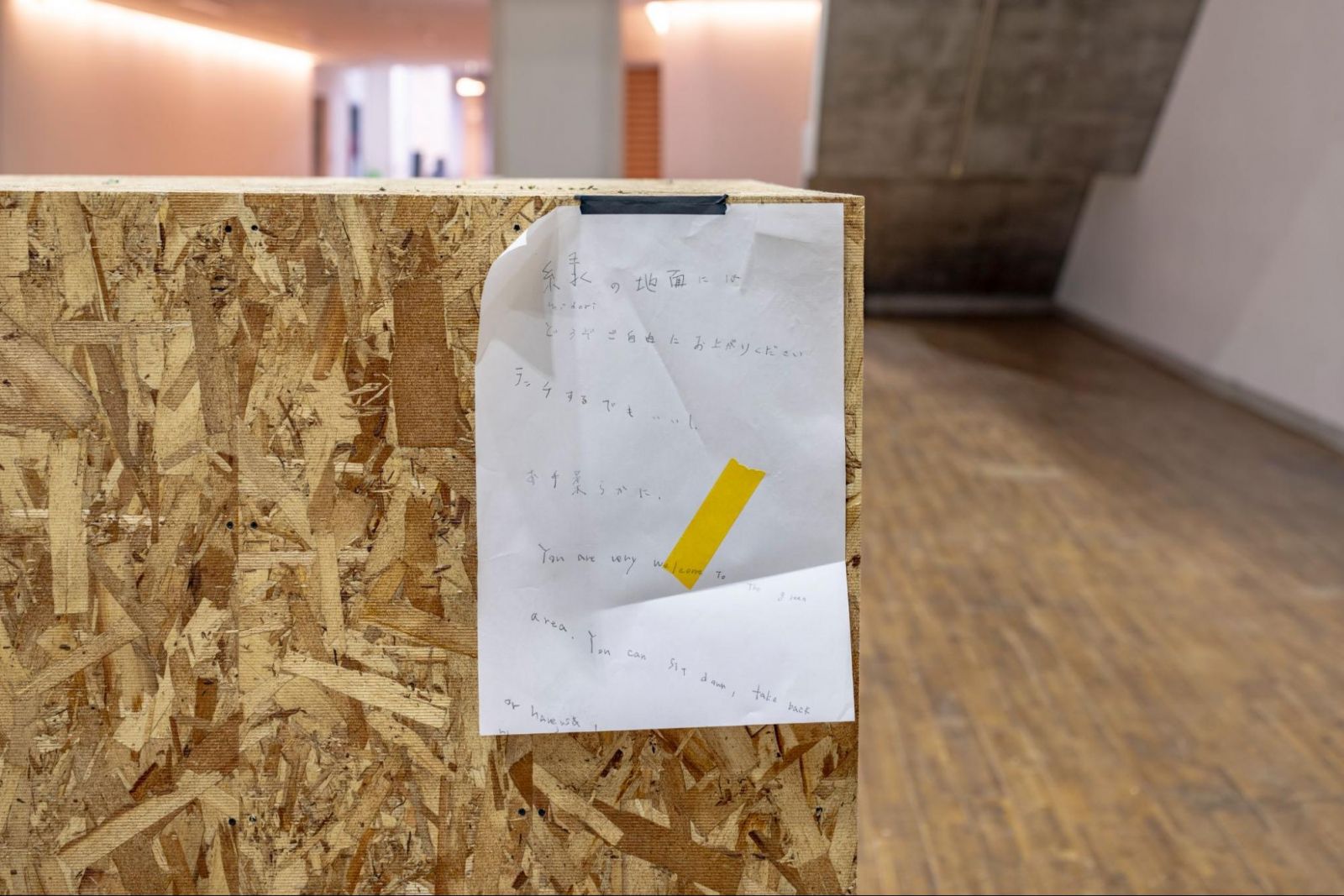

久保廣汰とチ田真之介(ともに大学院 芸術専攻 芸術実践領域 修士1年 )からなるユニット、忠丘巣迷は、日本地図にダウジングのようなドローイングで無作為で選んだ場所に赴いて、チ田が目をつむり、久保が後ろでサポートしながら無意識的に動いた振る舞いをある種のコレグラフィー(振付)とし、合板で組まれた33個の箱と記録映像を流している大型の箱を使って再編するパフォーマンスを行う。会期中にはそれを体験する鑑賞ツアーが行われるという。

都市や日常の行動というのは、言語だけではなく、身体のレベルで制度化、規範化されている。それらは法律を犯す行動の間に、様々な無意識のレベルで内面化しており、そこから逃れるために、自分たちが住んでいる場所から距離を置き、目を閉じることで日常のコードからできるだけ異なる動きを引き出すことを目的にしている。会場にはすでに再演された痕跡が残されており、久保がチ田の行動をメモしたA4用紙が散乱している。

慶野はゲーム性のあるルールがどこまで厳密で、どこまで即興性や恣意性があるのか、33個の箱の根拠などを確認した。チ田は、具体的に外部で目をつぶって動く場合危険なこともあるし、厳密にすることはできないが、場所を異化することが重要であり、そのためのパフォーマンスが美術館ならば可能なのではないかと語った。箱の数もできるだけ場所を連想させない無機質であることが重要で、そこに場所の記憶で動いたことが残されていくという。33個は経験的に選んだ数だとのことだが、三十三間堂や西国三十三所のように、バリエーションが多いときに示す古代からの数と偶然合っているのが興味深い。

片岡は、2人の中では完結しているかもしれないが、はじめて見に来る美術史の知識がない人たち対するプレゼンテーションとしては、観客に対する情報が少なすぎるし、鑑賞ツアーに参加する動機を見出してくてくれないのではないかと指摘した。日本地図にダウジング的にドローイングを描いて選んだ場所やその方法論も含めて、「わかる人にだけわかる」といった姿勢でもかまわないが、もう少しどのような観客にどのように示したいかイメージを持つ必要があるとアドバイスした。

宇野真太郎(美術工芸学科 総合造形コース 4年)は、「摸刻」をテーマに作品を制作している。それは公園のベンチのような都市のエクステリアを摸刻する場合もある。今回、宇野はリサイクルショップで目に留まった「虎」の金属彫刻に惹かれそれを木造で模刻するところから始めた。

その虎がどこに住んでいる虎なのか画像検索を行った結果「インドシナトラ」であることがわかった。そして実際、タイのチェンマイまで旅をし、動物園で実際の「インドシナトラ」を見に行ったり、現地で鋳造された虎を購入したりして帰宅する。展覧会では、会場に仮設のアトリエをつくり、その時の旅の記録を元に現地で出会った人や、現地で購入した鋳造された「インドシナトラ」の像から顔を摸刻し、さらにタイの動物園で見た虎を摸刻する公開制作を行った。宇野が、旅で体験した人々とのエピソードの数々はユーモアに満ちたものだ。

宇野自体は、完成された作品よりもそのプロセスを重視しているが、今回は公開制作をするなかで、話しかけてくる人たちと積極的に会話をし、その光景なども記録したり、制作風景を急遽撮影し、仮設のアトリエにモニターを置いて流したりしている。

宇野は、片岡から作品を見せていく作家ではなく、今回のようなリレーショナル・アートのように観客との関係性を重視する作家を目指すのか問われ、今まで会話をすることは重視していなかったが、今回初めて会場での対話をすることで、自身が生き生きしていることを指摘され、そのような方向性を検討しているという。

片岡は、シンガポールを代表する現代アーティスト、ホー・ツェーニェンが、日本の植民支配や太平洋戦争下で「虎」と呼ばれた軍人を含め、メタファーとしても虎を主要なモチーフとしていることを例に挙げ、虎にこだわるにせよ、もう少し深いレイヤーを持つ必要があるとアドバイスした。たしかに、宇野が虎の彫刻に惹かれて、虎のいるタイに行くエピソードは、野生の虎がいなかったため、想像で描くしかなかった江戸時代までの画家たちと重なる部分はある。あるいは、マルセル・ブロータースの《近代美術館 鷲の部》(1968)も参考になるかもしれない。実際の旅と想像の旅、創造行為と対話行為がうまく結びつけば面白い展開になるのではないか。

遠い過去と遠い場所をいま・ここにつなぐ

ここからは今回のために旅をしたわけではないが、移動や長距離による喪失を埋めるアーティストである。

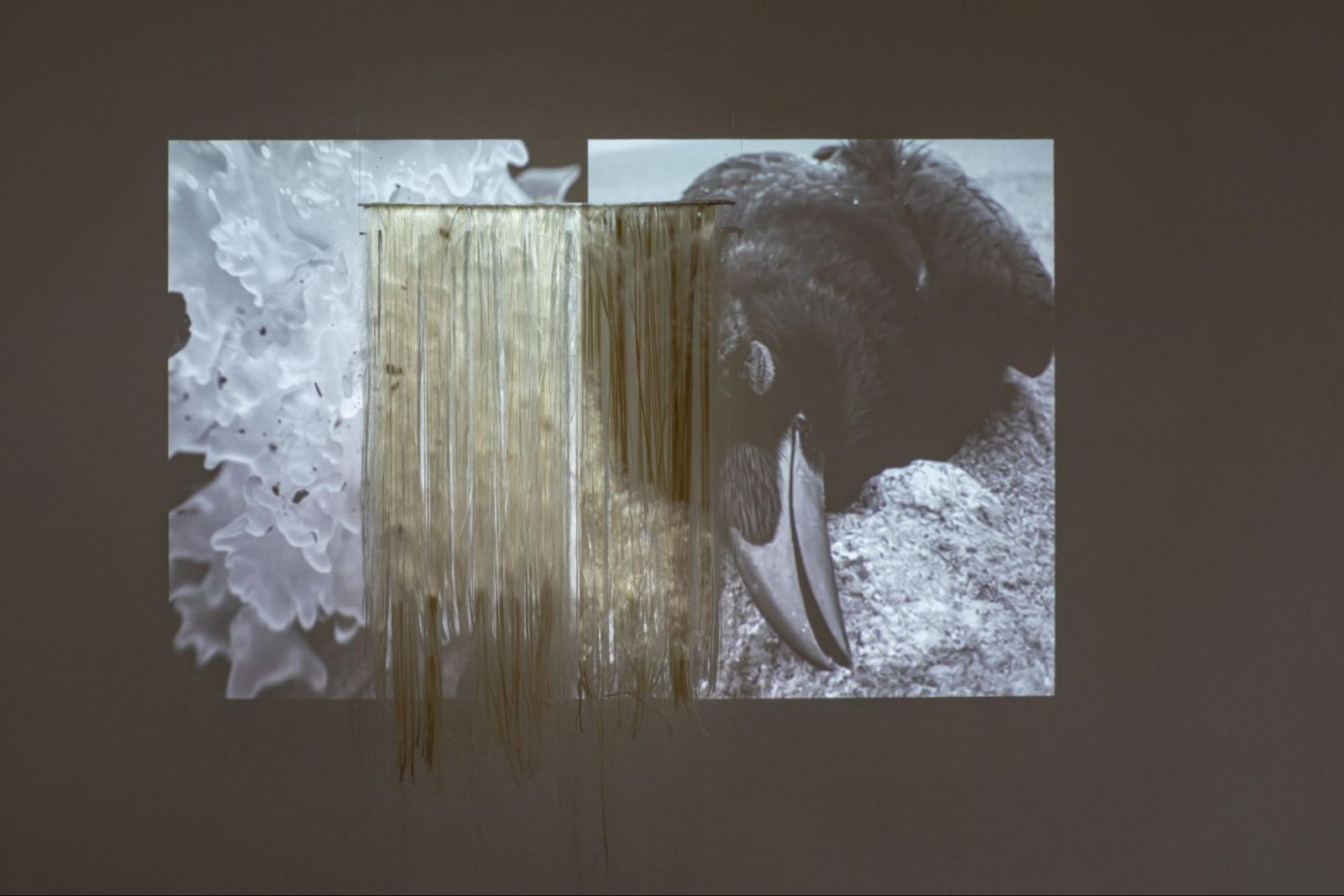

内モンゴル自治区出身のアイラゴン(大学院 芸術専攻 美術工芸領域 修士2年)は、フェルトを三つ編みにしたロープをつるした円筒形の鉄柱、映像、音響によるインスタレーション《人類の三回目の呼吸》を発表した。会場に流れている音声はアイラゴン自身の声と自然音である。聞いたことがある方もいると思うが、それはホーメイ(ホーミー)と言われるモンゴル独特の歌唱法である。

絞るように声を低く出し、その通奏低音と高音の倍音を旋律としてメロディーを奏でる。チベット密教の読経でも、閉ざされた寺院の部屋で、非常に低音で集団で読むため、天使のような倍音が鳴り響く。一説には、遊牧民族が、大乗仏教を伝播する過程で、読経のテクニックが草原に適応して変化し、遠方に届くホーメイのような歌唱法になったと言われている。いずれにせよ、空間の中で変容、適応した発声法といえるだろう。

アイラゴンの祖父は、ホーメイの歌手で馬頭琴やトプショールを弾くという。アイラゴン自身もそれらを受け継いでいる。祖父の代まで、草原の中でゲルをつくり、移動して暮らしていたという。草原では馬に乗って放牧をし、羊を飼っていた。ゲルは柱で支えられ、中央には円形の天窓があり、内側から太陽の移動が観察できるという。時計はなく、時間は太陽の動きで知り、いつ何をするかを悟る。そして、生まれるときには円形の台に置かれ、死んだときもしばらくゲルの中に置かれる。過去・現在・未来へと、先祖代々受け継がれてきた。

しかし漢族の父とモンゴル族の母の元で生まれたアイラゴンには、それらの伝統が失われている。モンゴル族では清朝時代以来、髪の頭頂部を三つ編みにする辮(ベン)を行っており、現在は3歳の時に辮を切って箱に入れる儀式を行うという。しかし、漢族の学校で育ったアイラゴンはその儀式ができず、モンゴル語も失ってしまった。アイラゴンは、もう一度髪を伸ばし、辮を編むことで身体を通じて、失われた記憶や文化を取り戻そうとしている。今回は、厚い羊毛(フェルト)で辮を編むことで、過去と現在、モンゴルと日本を自身の身体やフェルトを通じてつなごうと試みる。

角地を斜めにふさぐように張られた巨大な横長のスクリーンは、3つに分割され、右からフェルトを三つ編みにするパフォーマンス、木と自分を糸で結び声を発するパフォーマンス、そして詩を読むパフォーマンスがモノクロ画像で流されている。それらは山に囲まれた京都の集落で撮影されたものであり、草原の世界との対比を感じさせる。

慶野は、今回のフェルトは工場加工されたものなので、ヨーゼフ・ボイスのフェルトなどの必然性をどれくらいもたすべきかは検討の余地があるのではないかと指摘した。片岡はインスタレーションとしては完成されているので評価できると述べた上で、遊牧文化と海洋文化、モンゴルと日本の違いなど、京都に来たときの自然観の違いなどをもっと表現してもよいのではないかとアドバイスした。

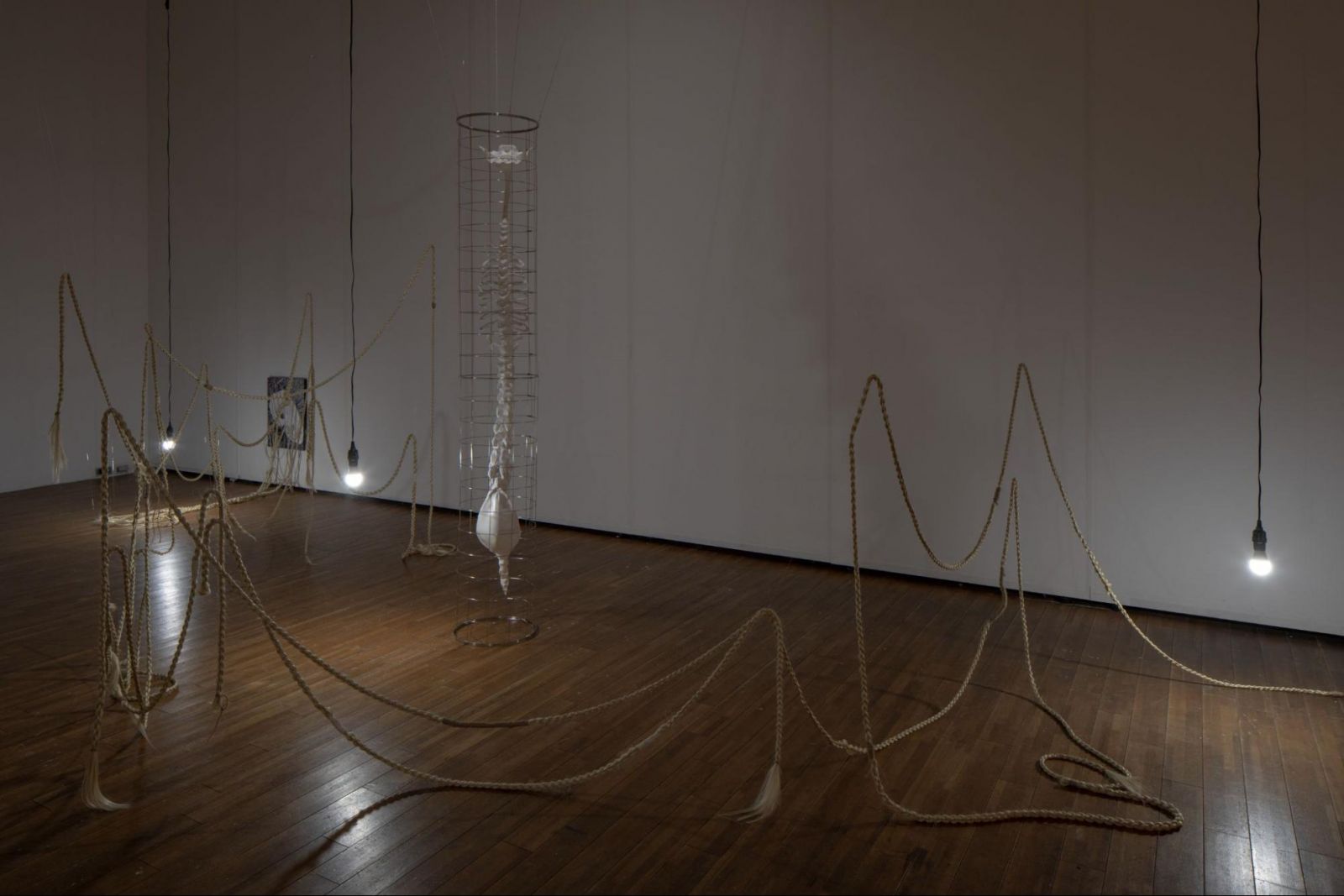

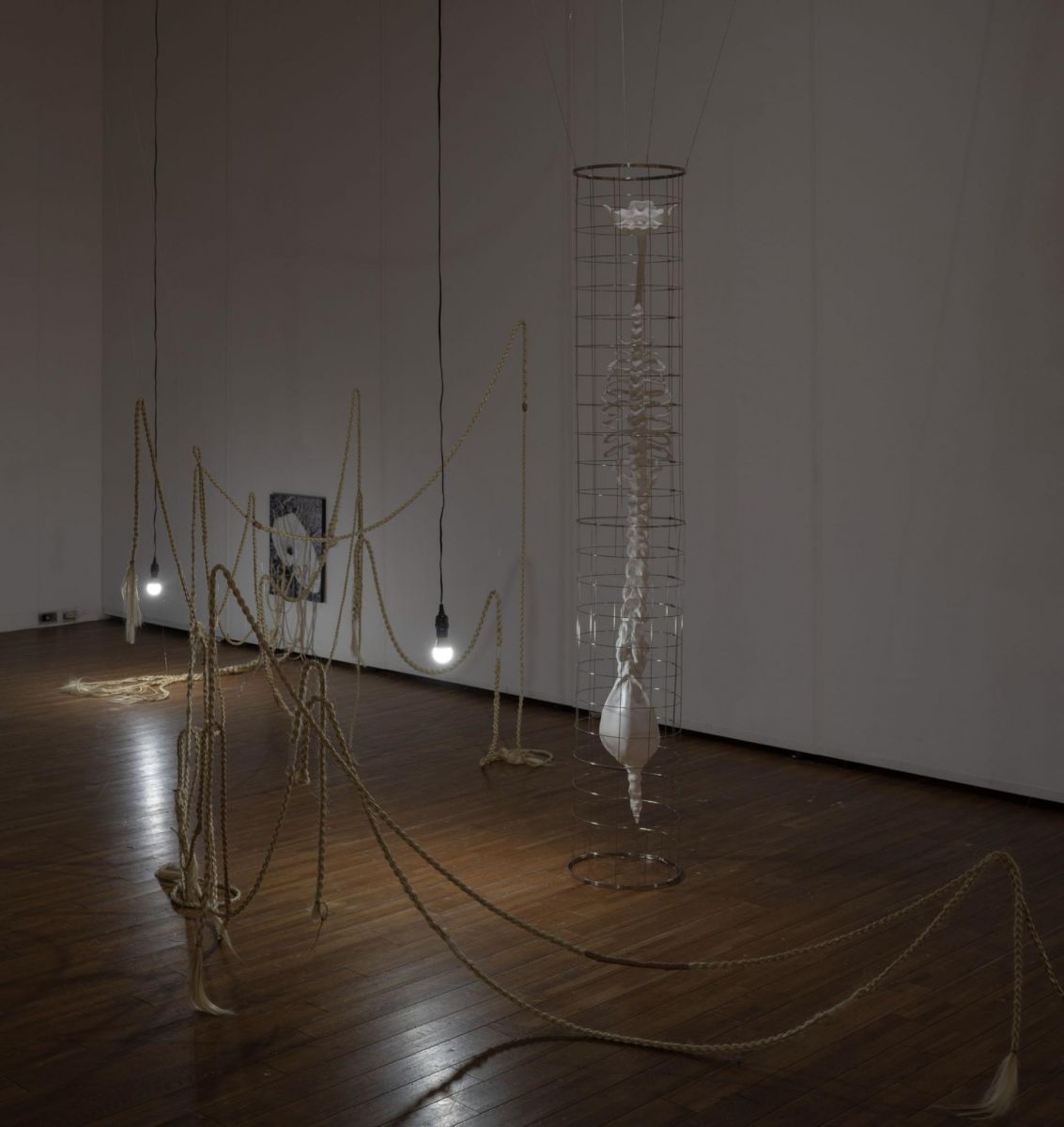

浙江省出身のトウセイヨ(大学院 芸術専攻 美術工芸領域 修士2年)もまた自身の髪が一つのモチーフになっている。自身が伸ばした金髪の髪の毛、菌類やカラスの写真、骨のような構築物、吊り下げられたLED電球を用いたインスタレーション作品《Henrietta must be a she》を発表した。

もともとアメリカに住んでいる女性との遠距離でのコミュニケーションの中で、実際に会わない時間が長くなり、その後、2人は別れ、交信のデータだけが取り残された。かつて彼女が自宅のポトスに「ヘンリエッタ」と女の子の名前を名付けたことから、自身の髪と菌類の写真を組み合わせ、彼女との交流が生んだ生命(植物)として実体化させた。背骨のように見えるのは、菌類をデータ化し、3D化して組み上げたものだ。また、髪の毛で編んだスクリーンには、菌類とカラスの死体という2組の写真が投影されており、カラスの死体が微妙に動いている。

トウセイヨは、LED電球が少し明るすぎたので、もう少し落ち着いた暗い光源に変更したいと述べた。慶野は、髪の毛の量が全体の比率として多すぎるので、もう少し構成を検討した方がいいのではないかと指摘した。片岡は、金髪は白人文化への憧れと捉えられる可能性があるので、その点に関して確認をした上で、「生と死」「存在と不在」というテーマは、数多くの世界のアーティストが取り組んでおり、特に若いアーティストは陥りがちなので、菌類やカラスの死体というのも、やや図式的でわかりやすいので、もう少し深み出るようにしてほしいとアドバイスした。

画像を通して見る世界の新たなリアリティ

メディアを往還しながら、次元の旅をするアーティストもいる。

.JPG)

岡田流生(美術工芸学科 油画コース 4年)は、2つのシリーズの絵画と1作の彫刻作品を展示した。2つのシリーズとも一目ではどのような手法で描かれているかわからないが、《Structure Transcription》というシリーズは、細長いキャンバスの布や糸、レーザーでカットした木材などを、特に工業的なものだけをキャンバスの上に置いて、スプレーでステンシルのように象る作品である。もともと写真と絵画を往還するように制作していることもあり、現像室でレンズを使用せずに物体を置いて感光させるフォトグラムを援用している。いわばスプレーは光のような役割を果たしている。

しかし、1色のスプレーを使うわけではなく、印刷技術のように、赤青黄といった原色を順番に塗ることで言わば減法混色されている。さらに、最後に黒のスプレーで塗ることで、深みのある浮遊したようなイメージができている。薄いフレームにキャンバス(布)が張られており、光学的な要素はまったくないが、物質性の希薄な映像的な絵画になっているといえる。

逆に、《Mirror Dust》というシリーズは、昇華転写によって光学的な写真をプリントし、その上からアクリル絵具をドリッピングによって付着させ、言わば写真の表面の汚れを入れることで遠近感や奥行きを阻害するような処理を行っている。

慶野も指摘していたが、一見、全部が似たような作品に見えるが、被写体は全く異なる。例えば1つの作品はモホリ=ナジについてアメリカにわたり、後にイリノイ工科大学となるニュー・バウハウスやMITの教員になり、新しい視覚言語を探究したジョージ・ケペッシュの顕微鏡の写真が挿入されていたりする。その他にも、水滴の顕微鏡写真、大理石の亀裂、昆虫の複眼の図版など、素材は異なるが有機物だけども人工的、機械的に見えるような、写真と絵画、表面と奥行きが認識が往還する被写体をモチーフにしている。また、光学像へ汚れをつけるのは、自身が幼少期に患っていた飛蚊症のイメージと重なるという。光が強いと硝子体 ( しょうしたい ) に蚊やゴミ、糸くずのようなものが見える飛蚊症が強く意識されるが、暗くなると気になりにくくなるからだ。

彫刻作品は、《Structure Transcription》で使用したキャンバスの布をFRPで硬化させ、表面の質感を均質化する処理を施したものだ。彫刻であるが、ある種の陽画(ポジ)にもなっている。中央に組み込まれた鉄球が再び絵画を映し込み、彫刻の中に取り込んでいく。しかし、台座のステンレスの面も汚して映り込みすぎないようにしており、完全な鏡面ではなく、次元の変換の間にノイズを差し込んでいる点が特徴だろう。

そのように反転したり往還したりするイメージには、常にダストやノイズがともなう。岡田が幼少期に病気がちでたくさんのX線画像を見てきたことや、東日本大震災で見た大量の被災映像、コロナ禍で見たウイルスの画像などが投影されている。それらはもはや肉眼ではなく、遠隔の画像や人間では感知できない波長の画像でしか、現実を認識できず、そのような大量のイメージが脳の中で処理されず、塵のように溜まっているのではないかという世界観がある。片岡は、彫刻に浮遊感があるので、イ・ブルのようにつられていてもいいのではないか。1つだけではなく複数あった方がよいとアドバイスした。

「遠くへの旅」を「遠くにいる人」に伝えるために

慶野は、高い技術力で展示に結び付いたことを評価した上で、以前から整理した方がよいと思われた課題が残ってる方もいるので、残り2か月の間でゼロからやり直すのは難しくても同じマテリアルでつくり方を変えてみるなど、最後までどういう形で作品を展開すればいいか念頭に置いて納得する形で仕上げてほしいと述べた。

東北芸術工科大学の担当教員である深井聡一郎(東北芸術工科大学 教授)は、国立新美術館は天井も高くて、作品が負けてしまうぐらいパワフルな場所なので、担当教員やキュレーターと相談して、作品の質だけではなく、物量も上げる必要がある人もいるかもしれないのでしっかりと作品を制作してほしいとアドバイスした。

.jpg)

最後に片岡は、今までよりも、一定程度の完成度に達していることを指摘した上で、今日の展示をもとに東北芸術工科大学とあわせてプランをつくるので、与えられたスペースの中で、もう一度展示を再構築する必要があること。そして、全然アートのことを知らない人が大量に来るので、その人たちがどのように見るのか想像して考える必要があること。それがプロになることであり、社会に出ていくことは、まったく知らない人たちに話をすることであるし、日本を離れて海外でも見せていこうとするのであれば、自分の固有の基点を超えて、どのように普遍性をもたせるか探る必要があるという、これからアーティストを目指す全員に不可欠なテーマを語った。そして、そのもっとも実践に近い訓練の場としてDOUBLE ANNUALがあるのでそのつもりで磨きをかけてほしいとメッセージを伝えた。

DOUBLE ANNUALは、一見すると現代アートを志す若いアーティストのための数あるプログラムの一つかもしれない。しかし、同時にテーマや舞台は、プロの作家と遜色なく、むしろ制作場所や指導、技術支援、広報支援、そしてキュレーションは一流の人材で固められており、それはすべて、閉じられた学校内の人ではなく、不特定多数の多くの人たちに伝えるためにある。この展覧会のもう一つのテーマは、遠くへの旅を語るだけでなく、それをできるだけ遠くにいる人(属性の異なる人)に語ることであることだということが、片岡の言葉で明確になったのではないか。

(文=三木 学 | 作品写真=顧 剣亨 *他写真=広報課撮影)

京都芸術大学 Newsletter

京都芸術大学の教員が「今、気になっている」アート・デザインの話題と、週に一度のコラムをお届けします。メールアドレスだけで登録完了、来週から届きます。

-

京都芸術大学 広報課Office of Public Relations, Kyoto University of the Arts

所在地: 京都芸術大学 瓜生山キャンパス

連絡先: 075-791-9112

E-mail: kouhou@office.kyoto-art.ac.jp