●若手アーティストの市場開拓から、ミドルキャリアのステップアップを見据える

2018年から京都文化博物館別館を舞台にはじまった「ARTISTS’ FAIR KYOTO」は、今年で8回目を迎える。すでに3月頭の京都の風物詩的なアートイベントとして定着しているが、当初は非常にチャレンジングな企画であった。レイ・カーツワイルが、AIが人間の知能を凌駕することを称した「シンギュラリティ(特異点)」という言葉をとって、アートが次のステージに飛躍する「Art Singularity(アートシンギュラリティ)」をコンセプトにしたことからもその意欲の高さがうかがえるが、その効果は十分あったといえるだろう。

そして、アーティストとコレクターあるいはアートファンが出会い、直接作品のコンセプトや魅力を聞いて購入することができるという、今までにない場、文化を創造してきた。ジョサイア・コンドルに学び、日本近代建築の父と称される辰野金吾が設計した京都文化博物館別館の中に、家成俊勝(空間演出デザイン学科教授)が共同主宰するドットアーキテクツの設計による、工事現場で使用する単管と金網を使って二階建てにし、下から上まで作品を展示していくという非日常的な空間は、ある種、総合格闘技的な熱気を帯びたものであったといえる。

2019年には、京都新聞ビル 地下1階(印刷工場跡)が会場に加わり、2022年にはアドバイザリーボードとなるアーティストの展覧会を音羽山 清水寺で開催するという「芸術祭」的な要素が加わり、2023年にはアドバイザリーボードの展覧会場が東本願寺の渉成園(枳殻邸)、2024年にはメイン会場が、京都文化博物館 別館から、同じくジョサイア・コンドルの教え子であった片山東熊の設計による京都国立博物館 明治古都館となるなど、その建築空間の体験も大きな魅力となっている。

さらに本年2025年は、アドバイザリーボードの展覧会の舞台が、臨済宗東福寺派の大本山、東福寺の方丈で開催され、新たな建築空間の体験も加わった。東福寺の方丈には「八相の庭」(国指定名勝 東福寺本坊庭園)と称された、近代を代表する作庭家、重森三玲の代表的な枯山水もあり、まさに伝統と革新を体現したような空間と、日本を代表する現代アートのアーティストとの競演も大きな見どころとなった。

「若手の登竜門」、京都のアーティストための新しいマーケットの開拓という意味合いが強かった「ARTISTS’ FAIR KYOTO」だが、アドバイザリーボードや公募作家は全国に広がっており、30代、40代のミドルキャリアの作家が数多く参加するようになったのも近年の特徴だろう。「ARTISTS’ FAIR KYOTO」誕生以前に大学を卒業し、すでにさまざまな活動をしているアーティストが参加していることは、唯一無二の存在になっている証拠だろう。それでは今年の出品作家を会場別に紹介していきたい。

●京都新聞社ビル 地下1階 キャリアのあるアーティストの表現の最前線

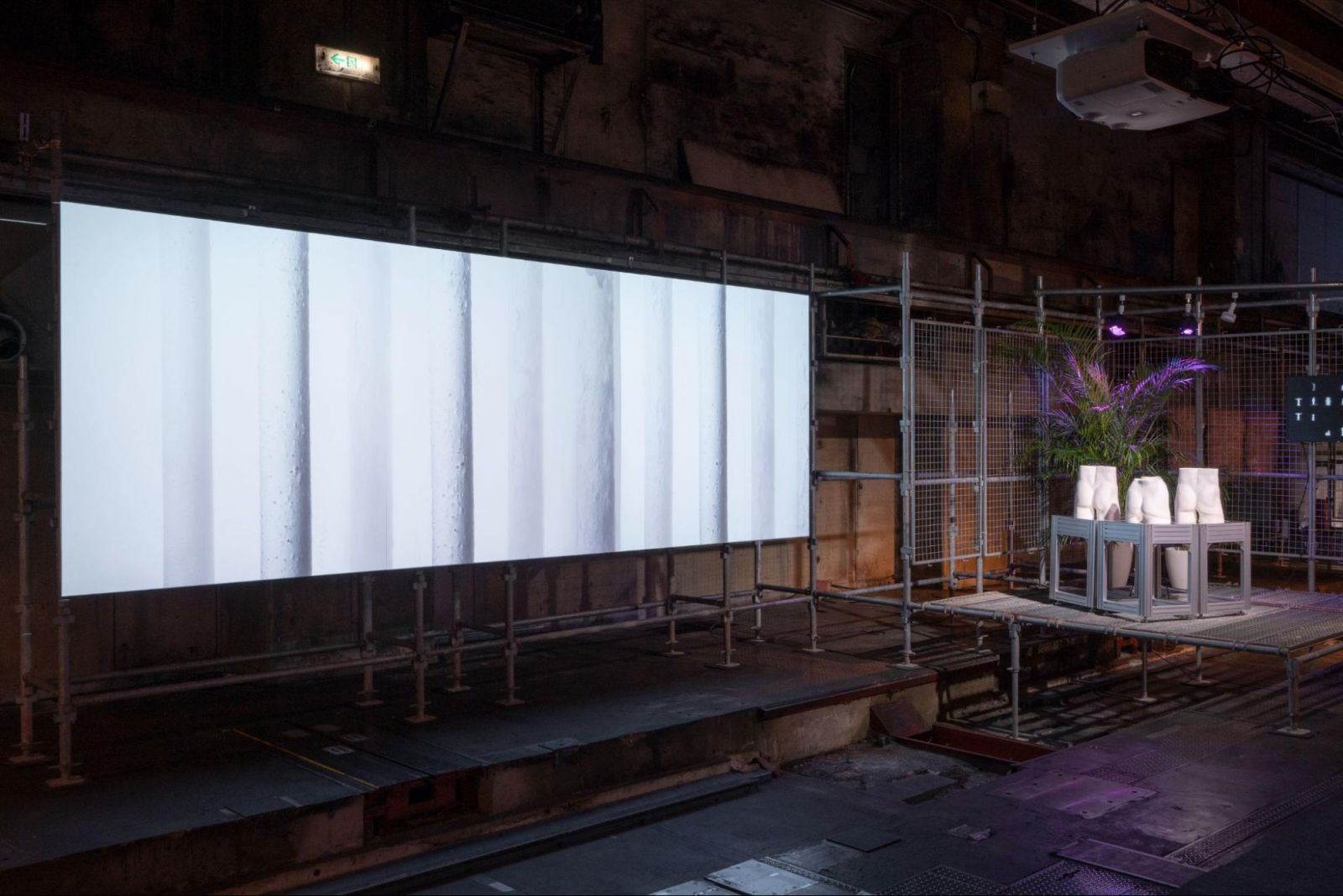

美術工芸学科を卒業し、広島市立大学大学院芸術学研究科博士前期課程修了した諫山元貴(Genki Isayama)は、横長の映像作品とモニター、磁器土のオブジェ、観葉植物によるインスタレーションを発表した。諌山は「ULTRA AWARD 2010」の最優秀賞、長谷川祐子(金沢21世紀美術館館長)がキュレーションした「ULTRA AWARD2015」に選ばれ、広島を拠点に日本各地や海外でも発表を行っている。もの派やミニマル・アートといった還元主義的なアプローチや手仕事の否定ともいえる交換可能な大量生産の日用品をモチーフにすることから出発し、日用品から象った「型」を用いてそれらを複製し、固有の時間軸を加えることを行ってきた。具体的には、既製品や工業製品などを型取り、土で複製し、水中で崩壊していく様を実際の速度を保ったまま撮影し、映像作品として発表している。磁器土でつくられた複製物を燃やして固めることで、永遠になるのではなく、焼成せず水を入れることで崩れていく刹那的な存在に変わる。それはユタ州のグレートソルト湖の岩、土砂、砂を盛り上げて渦巻き状にし、徐々に崩れていくロバート・スミッソンの《スパイラル・ジェッティ》(1970)のような、「崩壊の美」ともいえる。

しかしそれらは《スパイラル・ジェッティ》のように長時間かかるわけではない。上映されている塩ビパイプを土に置き換えたもは、わずか13分ほどで崩れていく。一瞬、タイムプラスや早送りしている映像のように見えるが、実は映像的な速度編集はされていない。グリーンバックの前で撮影された同じ映像を、時間をずらして11本をランダムに横につなぎ、ある種のミニマル・ミュージックのように、微妙な時間差が生まれながら永遠に反復して崩れていく映像を体験するのだ。また、マネキンのパーツの石膏型を作り、その型に泥を注いだ後放置し、水分がなくなって窪んだ複製物を回転するテーブルに乗せて回したり、レンタルの観葉植物に育成ライトと送風機を当てたりするなど、大量生産の日用品に時間軸と反復性を加えている。それは、無限の日用品の中に、限られた物質性と、固有の時間を生み出すと同時に、ノン・タイム=非時間とでもいえる反復性や永遠性を与えるという、相反する表現になっている。

美術工芸学科を卒業した桑原ひな乃(Hinano Kuwahara)は、出身地である大分を拠点に制作をしている。桑原は、片岡真実(森美術館館長、京都芸術大学大学院教授、初代国立美術館国立アートリサーチセンター長)がキュレーションした「ULTRA GLOBAL AWARD 2017 Exhibition」において巨大なイカリを吊り上げ、鏡面で反転させる作品を制作し、同じく片岡がキュレーションした「KUAD ANNUAL 2019 宇宙船地球号」(東京都美術館)では、鉄の溶接による作品を発表した。後者は現在、スターバックスコーヒー別府公園店にて恒久設置されている。廃れていく海辺の漁師町に残る風景を見て育ち、鉄の溶接によって彫刻作品を制作している。しかし、桑原の溶接は鉄板と鉄板をつなぐようなものではない。まるで3Dプリンターや縄文式土器のように、細い鉄線をとぐろを巻くように乗せていき、形をつくりあげていく。その軽やかな印象は重厚な鉄のようには全く見えない。桑原自身も、編み物のような感覚でつくりあげていると述べていた。

展示では、自身の祖父のブロンズ像をモデルに、溶接で再現した彫刻、また人体を抽象化して小さな彫刻群、鉄板を溶接によって海のように波打たせた半平面的な作品が掲示され、雨ざらしによって錆びている状態となった、在学中から続けている手法である、溶接による巨大な器が展示された。それはまさに、本来、相性が悪いはずの鉄と水が共生しなくてはならない漁港のある町で過ごし、現在も生きている桑原のリアリティであり、人工と自然の関係をも思わせる。

大学院芸術研究科芸術専攻ペインティング領域修了の丹羽優大(Yuta Niwa)は、日本における厄災をモチーフに、水墨的な手法で作品を制作している。そのきっかけの一つは、2011年の東日本大震災の経験と、1855年の安政江戸地震の後に描かれた「鯰絵」であったという。地震後、約2か月間に、現存しているだけでも200種類におよぶ「鯰絵」が広まった。もちろん大鯰が地震を起こしたことは、当時の人々も全員信じていたわけではないだろうが、人間にはどうしようもない厄災をユーモアのある絵にすることはある種の人間の生きる知恵だったのではないかと丹羽は言う。

本展では、巨大な六曲一隻の金箔、金泥の屏風絵の二隻を一双にして展示した。右隻は2022年、熱海で実施されたアーティスト・イン・レジデンス「ACAO SPA & RESORT(旧ホテルニューアカオ)」(現・ホテルニューアカオ オーシャンウィング)で制作されたものだ。2021年、静岡県では大規模な土砂災害に見舞われた。伊豆山地区の逢初川で発生した大規模な土砂災害「熱海市伊豆山土石流災害」である。丹羽は、古事記や日本書記に出てくる八岐大蛇(ヤマタノオロチ)が、川の氾濫による災害という説があることから、巨大なヤマタノオロチを描き、それが熱海を代表するホテルであった「ホテルニューアカオ」で宴会を開いて、氾濫することを収めるというイメージの作品《大蛇宴会図屏風》(2021)描いた。八岐の蛇の頭が酒を飲んだり、魚をくわえたり、船盛りの刺身を食べたり、温泉につかっている様子は非現実的でユーモラスであるが、悪神の怒りを収めたり、神と直会(なおらい)をするという日本文化の伝統にのっとっている。実はこの作品は、ロックバンド「くるり」のアーティスト写真にも採用されている。

いっぽう、左隻には沖縄を訪ねた経験や現在のロシアのウクライナ侵攻やイスラエルとハマスの武力衝突という近年の世界情勢を踏まえたモチーフにした。八岐大蛇を倒したとされる素戔嗚尊(スサノオノミコト)が戦車に乗り、大砲から酒瓶が飛び出したり、能面を被った人々が料理や巨大な酒瓶を担いで巨大な宴会にいくという、どうしようもない現実に対するユーモラスな風刺の効いた作品《八紘一宴図屏風》(2023)を描いた。こちらは純金工芸ブランドSGCのサポートによる「SGCアートコレクション」の第6弾 になる作品だ。ヤマタノオロチとそれを退治しにいくスサノオ、墨地に金泥、金箔に墨といった対照的な屏風が二隻揃うことで、時代の空気を濃厚に表すインスタレーションとなった。

襖の手前には、SGCのコレクションや丹羽の私物の骨董などに金を貼って、そこに墨でさまざまな風刺を描いている。現在は、東福寺塔頭の光明院に住み込んで、32面の襖絵を描いており、秋には発表される予定であるという。その空間や環境で生活しながら絵画を描くことは、まさに江戸時代の絵師が食客として、寺に住み込んで絵を描くことと同じであり、ある意味で日本のアーティスト・イン・レジデンスの原形ともいえるものだろう。いまだかつてない厄災が続く今日において、江戸絵画の手法もさることながら、それに向き合う姿勢を取り込んだ丹羽の絵画は、今日の芸術家にとっても重要な役割を果たすのではないか。

大学院修士課程美術工芸領域映像メディア専攻修了した大澤一太(Itsuhiro Osawa)は、すでに写真そのもの、というよりも記録メディアとしての写真がコミュニケーションの根幹にあるという今日のメディア環境自体をテーマに、写真と映像によるインスタレーションを発表した。

3人の友人知人にスマートフォンの写真スクロールから1枚を選んでもらい、自身でも1枚写真を選ぶ。その後、3人とマンツーマンで選んだ写真を、常時見える所に置きながら1日を過ごす。その1日の会話を記録し、それを元にシナリオを起こし、友人に再演してもらっている。その編集プロセスは別のモニターで流されている。そこには、元となった写真、再演された音声、編集プロセスの映像といった、複製と再演による何重にも反復とズレを起こしたメディア環境が生成されている。複製メディアを使用した複数人によるコミュニケーションのプロセス自体が作品であり、ある種の舞台芸術、ドラマのような効果をもたらしている。

もちろんInstagramのようなSNSにUPするために映える写真を撮っていることもあるだろう。しかし多くの写真はそのまま二度と見られることもなく、カメラロールの中に蓄積されている。むしろ写真を撮ることによって、覚えていくという注意が働かず、長期記憶が損なわれるという研究もある。大澤の手の込んだ仕掛けによって、本来であれば忘却される大量のデータがコミュニケーションのための生きた写真として再生されていることは間違いない。ここで私たちは、処理しきれない大量の視覚メディアに囲まれた環境の中で、見ること、認識することについて改めて問われることになる。

●京都国立博物館明治古都館 着実に成長するアーティストの奇跡

大学院修士課程芸術研究科美術工芸領域油画専攻修了の川村摩那(Mana Kawamura)は、早稲田大学文学部時代、夏目漱石や志賀直哉といった近代文学を研究し、大学院から絵画を描きはじめ、文学的なテーマを元に制作している。前回、「ARTISTS’ FAIR KYOTO」に出品していた際は、文学作品から引用してきたテキストをカンヴァスに描き重ね、その文字の形が崩れて抽象的な描線で構成された絵画と、古事記や日本の近代文学作品に現れる象徴的なシーンを絵の具の質感や筆致のやりとりで描いていくような作品を展示していたが、今回出品された作品は、前作に比べかなり具象的なモチーフがわかるようになっている。といっても、写実的なものではなく、装飾的で記号的なものといえるが、それらはバランスよく配置され、ペールトーンともいえる淡さと、混色された中間色の配色は、絵画としてより完成された世界観がうかがえるようになっている。実は文字も無数に描かれているが、和紙を表目に貼ったり、水を流して溶かしたりすることによって、独特な淡さ、濁り、質感を出しているのも特徴だろう。川村はこの間、絵画作品としての形式を試行錯誤しながら追求したという。

川村は、随筆的な絵画と述べているが、川村が見たもの、読んだもの、感じたものが、散文的に一つの絵画の中に組み込まれると同時に、絵画間の中でモチーフや色が共鳴し合い、全体として「随筆集」としてのまとまりをもたらしている。同時に、文学的なモチーフがどのようなものか鑑賞者から数多く質問が寄せられたこともあり、自作解題ともいえるエッセイとして文庫本形式の本を出版し、自身の作品を挿入すると同時に、カバーに自身の絵画を使用した。それはまさしく、文学的感性と絵画的感性の交わったものといえるが、日本において書画は分かれたものではなかったので、新たな形式の書画を創造しているともいえるだろう。

大学院修士課程芸術研究科美術工芸領域油画専攻に在籍中の白井桜子(Sakurako Shirai)は、ファッションの勉強を行った後に大学に入り、平面作品とインスタレーションを横断する表現を行ってきた。本展では、ラテン語で身体を表すコルプス(corpus)をテーマに絵画作品を制作した。それぞれは、特定個人ではないが、象徴的に人間を描いているという。そこに目や口、鼻、手といった人間的な記号は一つもない。

ドット、書のようなストローク、網目といったパターンを組み合わせているが、それは人間のある種の性格の偏り、ほつれのようなものを表している。2枚並べられた絵画は、同じパターンで構成されているが、ステンシルやマスキングテープを使用する過程で、失敗したり、変形したりしているし、書のようなストロークに限ってはそもそも完璧な再現は不可能である。同じ文字、同じ意味でも、1回目と2回目の形は微妙に違う。そのようなはみ出した部分がある種の個性といってよいし、その個性の部分を強調する方法論といってよいだろう色彩に関しても、西洋的な調和論、色相環の反対側の補色を使ったり、色立体の中で均衡がとれるように配色するわけではなく、あえて非対称、不均衡になるような色を選択している。また、日本が端切れを継ぎ接ぎして、服をつくってきたように、絵画やインスタレーション、ファッションを横断しながら、今後も作品を制作していく予定だ。

大学院芸術専攻美術工芸領域に在籍中の長沢楓(Fu Nagasawa)は、もともとも緻密な作品を制作していたが、せっかく京都に住んでいるのだから、と担当教員である大庭大介(大学院芸術研究科准教授)に言われ、神社仏閣や平安神宮や北野天満宮の骨董市をめぐり、陶磁器などに描かれている絵付けに着目し、それを絵画に転用するようになった。骨董市で売られている陶磁器なので、それほど高価なものではないだろう。しかし、当時の大量生産品であるだけに、絵付けの絵は可能な限り簡略化されており、無駄な線はないといってもよい。

それをある種の下絵として「模写」し、絵画に仕上げる。模写は日本絵画の伝統ともいえるが、長沢の場合は日本画の技法を使うのではなく、西洋画の技術である油絵で表現している。しかし、カンヴァスに張る綿布の地塗りは最低限されており、綿布の肌触りがわかるようになっている。余白も多く、ある種の肉筆画や染織の染めにも近い味わいがある。

陶磁器の絵を参考に「模写」されているものの、ある種の平面性が感じられるのは、もともと長沢が版画専攻だったということもあるだろう。実際、余白の部分には、黒い油絵具を溶かして木版に付けて、カンヴァスに擦り付けて型をとっている部分もある。絵画としてはほとんど見たことのない仕上がりであるが、あえていうなら、アンリ・マティスのような、できるかぎり簡素化した装飾性のある線で構成された絵画に近いかもしれない。日本の工芸品の中である意味で捨てられた絵を、再び絵画の中に取り入れる、歴史の中に戻すという、今までにない可能性を拓いているように思える。

京都芸術大学を卒業した大角ユウタ(Yuta Otsuno)は、壁にテープを貼り付けて、壁画を制作しているアーティストである。今回、壁画的な規模の巨大な絵を描くために、複数のカンヴァスをつなげ合わせて、巨大な絵になるような作品を制作した。カンヴァスには、樹脂に鉄粉をまぜたものを塗り、時間が経つと錆びて色が変色するようにした。また樹脂と鉄粉の混ざり具合によって、表面には幾何学的な凹凸ができており、不思議な風合いになっている。その上から、ホワイトボードに使用する黒いテープを貼り付け、「線画」をつくる。

通常の大角の作品はもっと個人史的、内省的であるとのことであるが、今回は人類史の全体性をモチーフとして、ある種の走馬灯のように、人類が生まれてここまでの時間が瞬間的に再生されるようなイメ―ジを描いた。ここで描かれた人は、人と言っても仏画のようなテイストがあり、ある種のマンダラや来迎図のようにも見えるのも特徴だろう。

今日のストリートアート、グラフィティ、漫画などの現代の系譜にも見えるが、描くのではなく、実は細い線を貼ることによって制作され、莫高窟のような洞窟仏画やラスコーの壁画のような、描くことの原点を想起させる魅力を持っており、まさに古さと新しさが同居した表現といえる。

京都芸術短期大学造形芸術学科洋画コースを卒業した和出伸一(Shinichi Wade)は、すでに50歳にも近いベテランのアーティストである。油画から始まり、映像作品やインスタレーションなどさまざまな表現を試みてきたが、ここ10年近くは展覧会形式の発表はしてこなかった。長年、日本各地を探訪し、その途中で路上に落ちているゴミを拾い、それらを砕いたものを顔料としてドローイングを描く行為を行ってきた。今回、初めて「ARTISTS’ FAIR KYOTO」に油画を出品し、「マイナビART AWARD2025」で優秀賞を受賞した。今回発表した油画には、具象とも抽象とも、写実とも想像ともつかない風景が描かれている。

厚塗りのタッチは、彫刻的ともいえ、長年日本をめぐってきたイメージや記憶、手癖といったさまざまなものが垣間見られる。しかし、そこにはうまく描こう、綺麗に収めようといった気負いはなく、若いアーティストには見られない禅画のような「捉われない境地」のようなものが見られる。アーティストを続けていくのは並大抵ではない。特に、近年のようにアート市場やアートフェアが勃興していない時代につくりはじめた世代はなおさらであろう。

椿昇(美術工芸学科教授、アルトテック所長)は、授賞式で「苦悩する筆の痕跡が見られるが、何歳からでも絵を描ける、絵が開かれたメディアであることを示した」とコメントした。長い時間を乗り越えてきたからこそ生まれる表現があるということを力強く示したといえるだろう。また、ミドルエイジにとっても重要なアートフェアであることが改めて証明されたのではないか。

●臨済宗総本山 東福寺 世界で活躍するアーティストたちの禅寺との共鳴

今年のアドバイザリーボードの舞台となった東福寺の方丈の前には、「ARTISTS’ FAIR KYOTO」のアイコンにもなっているYottaのバルーン製の巨大こけし像《花子》(2011)が展示された。臨済宗東福寺派の総本山の前に置かれることで、ある種の「涅槃」図のように見えるところが興味深い。清水寺、渉成園、東福寺と異なる空間に同じ《花子》が置かれることで、それぞれのスケール感やロケーションが浮かび上がる。

庫裡と方丈を結ぶ渡廊下には、北斗七星とその明るさを円柱の高さで表現した重森三玲の珠玉の東庭が見える。左に見える南庭は、蓬莱神仙思想を表した古典的なモチーフであるが、蓬莱、瀛洲、壺梁、方丈という四神仙島をシンプルな石だけの組み合わせで表している。蓬莱、瀛洲、壺梁の立石群を結ぶように、6メートルにも及ぶ巨大な石が寝かせているのはかつてない大胆な表現だ。ほとんど「もの派」といってもよい、還元主義的でありながら、精神性を備えた表現と大方丈内に置かれた、アドバイザリーボードのアーティストの表現が共鳴する。

正面に展示されている大庭大介の大型の平面作品《SPECTRUM》(2021)は、市松模様が徐々に変形していくような光沢のある凹凸があり、外光に照らされて虹のような変化を見せる。平筆で左下から右上にひとマスずつ絵具を削ってできた形と色のグラデーションの絵画といえる。それは北庭の小市松を正方形の切石と苔で表した北庭と共鳴している。その仏間側にある、名和晃平(大学院芸術研究科教授)の小型の作品《PixCell-Random #17》(2024)も小さなガラス玉(ビーズ)が敷き詰められており、それ自体に色はついていないが、光が差し込むことによって、さまざまな分光が行われ、カラフルなドット絵に見える。それは庭に敷き詰められた白川砂を思わせる。

池田光弘(美術工芸学科准教授)の作品《untitled(figure no.11)》(2024)は、森の中のような風景がはぎ取られたり、改変されることで、イメージと物質が拮抗したり、逆転した状態を繰り返す。それはあたかも、三千世界に通じるイメージと、そこから「只今」に立ち戻る座禅における瞑想の極意を示すようでもある。いっぽう鬼頭健吾(大学院 芸術研究科教授)の作品は、代表作であるフラフープのインスタレーションの記録写真に手を加えて平面作品にしてまた空間に戻している。これもまた、主客、自己と他者、自身と仏が入れ替わったり、同一化したりするという、禅的な世界観とも通じるものがあるだろう。

その他、薄久保香、大巻伸嗣、オサム・ジェームス・中川、加藤泉、田村友一郎、津田道子、鶴田憲次、ミヤケマイ、ロバート・プラットといった世界で活躍するアーティストが、方丈の空間と意味を読み取り、自身の作品を展示した。

最後に、自身が臨済宗の門徒でもある椿昇は、ルーマニアのトゥルグ・ジウにコンスタン・ブランクーシが第一次世界大戦の戦没者の慰霊のために制作した約30メートルに及ぶ《無限柱》(1938)と、パレスチナの壁をモチーフに、板の両面に貼られたドローイング作品《The driftage on the shipwreck “Modernism”》(2005)を展示した。椿は、この作品によって、それらは「量子のもつれ(Quantum Entanglement)的関係にあり、一方の状態が決まるともう片方の状態が決まると解釈している。《無限柱》は、15個の菱形の合金と天と地の接点は半菱形の合金によって立っており、「永遠」が示されているが、無限の犠牲者への追悼を表すと同時に、ブランクーシの出身地方の墓標にも似る。ブランクーシの《無限柱》と、パレスチナの壁は、文脈も場所も異なるが、第一次世界大戦が起点になっていること、永遠に続く壁と犠牲者という点では同じである。それが量子的な関係にあるという隠喩であろう。2005年に制作された作品であるが、現在のイスラエルとハマスの武力衝突は、まさに永遠に犠牲者と、分断の壁ができている状況といえる。日本のアーティストが世界に貢献できることはまだまだあるのではないかということが、示唆されているともいえるだろう。

世界情勢がますます混迷を深めているが、日本にはコロナ禍が過ぎて多くの外国人が訪れている。こうした状況の中で、「ARTISTS’ FAIR KYOTO」の役割は、これからますます大きくなるかもしれない。そしてそれは新たな「シンギュラリティ」をもたらすのではないだろうか。

(文=三木 学)

京都芸術大学 Newsletter

京都芸術大学の教員が執筆するコラムと、クリエイター・研究者が選ぶ、世界を学ぶ最新トピックスを無料でお届けします。ご希望の方は、メールアドレスをご入力するだけで、来週水曜日より配信を開始します。以下よりお申し込みください。

-

京都芸術大学 広報課Office of Public Relations, Kyoto University of the Arts

所在地: 京都芸術大学 瓜生山キャンパス

連絡先: 075-791-9112

E-mail: kouhou@office.kyoto-art.ac.jp