世界へ渡るために批評、芸術祭との融合

2018年から開催されている「ARTISTS' FAIR KYOTO」は、今までにないアーティスト自身による現地直販型のフェアとして注目を浴びてきた。例年、初日に完売する作家も続出しており、常連のコレクターも新作を見に足繁く通っている。2020年は新型コロナウイルスの影響で中止となったが、2021年は開催されており、ここでしか味わえない現場の熱気や臨場感に加え、コロナ禍においても進化を続けているダイナミズムも大きな魅力だろう。5年目となる2022年は、メイン会場の京都府京都文化博物館別館及び京都新聞ビル地下1階では、3月5日(土)、6日(日)にかけて開催され、17組のアドバイザリーボート(推薦者)が選ぶ若手アーティストに加えて、応募数の多さを受けて公募枠も増え、総勢45名が出品。期間は異なるが7か所のサテライト会場と同時開催された。

特に今年の注目は、「清水寺会場」として新たに音羽山清水寺が会場に加わったことだろう。清水寺会場は、アドバイザリーボードを務める17組の中から14組のアーティストが出品しており、会期も3月5日(土)から13日(日)までと長い。特に西門の前に置かれたヤノベケンジの高さ約3.3m、ステンレスとFRPで出来た巨大な狛犬像《KOMAINU −Guardian Beasts−》(2019)や、仁王門脇に置かれた全長約12.5mに及ぶYottaの巨大こけし作品《花子》(2011)を横に倒した涅槃像がSNS上で大きな話題を呼んでいる。アドバイザリーボードは、すでに国際的に著名なアーティストが揃っており、彼らの作品が一堂に見られることも見所になった。

また、出品作家から選ばれるアートアワード「マイナビ ART AWRD」に加えて、今年から若手批評家育成プロジェクト『歴史・批評・芸術』がスタート。批評家を招聘するプログラムが組まれ、3月5日(土)には、プロジェクト開始を記念したシンポジウムが開催された。『歴史・批評・芸術』では、年に1、2名「ARTISTS' FAIR KYOTO」出身のアーティストを選出し、そのアーティストに合わせて、批評家を検討・選定し、批評集を書籍化して出版。国内外の美術関係者に送付するという。

このプロジェクトは、「ARTISTS' FAIR KYOTO」ディレクターの椿昇(美術工芸学科教授)が以前から語っていた次のステップでもある。そのことを椿に聞くと「10年前から考えていたことで、ようやくその第一歩が実現した」と述べる。それには、ユミコチバアソシエイツの千葉由美子との出会いと、スポンサーの確保が大きいという。千葉は、赤瀬川原平、中西夏之らと組んだ、ハイレッド・センターのメンバーであり、「もの派」の指導者としても知られる高松次郎の作品を扱っており、展覧会を開催するたびにカタログ・レゾネをつくり、海外の美術館、ギャラリー、大学、調査・研究機関などに送付し、作家の価値の向上に努めてきた。そのような国際的な価値を高めるためのギャラリストの役割は大きく、カタログ・レゾネに掲載されている図版、批評・解題を通して、海外の研究者は基本文献として、価値体系に組み込んでいく。

そのような作品に付随する批評、コンテクストによって、はじめて歴史に残る。歴史に残るものとみなされることで、ようやく芸術の価値が普遍化するのだ。初回は、沢山遼(美術批評家)、山本浩貴(文化研究者、アーティスト、金沢美術工芸大学講師)が招聘され、批評集が制作された。今後も千葉と批評家が組んで、作品に批評を加えて発信していくというのだから、京都から世界へとその価値が海を渡るアーティストも出てくるだろう。椿は「海を渡って世界の価値へと移行したら、そこからは自立していく。今までは内需の拡大につとめてきたが、まだ外洋には出ていない。今後、海を渡るアーティストを増やしていく」と力強く語る。つまり、京都から世界への方向性が示されたのだ。同時に、世界から京都へ人々が来場する方向性も今回示されている。それが清水寺での展示で、それによって芸術祭の要素が加わった。

「ARTISTS' FAIR KYOTO」で椿は、市場がないと言われていた日本の現代アートに、マイクロマーケットをつくり、アーティストが自立できる環境を整えてきた。その前段階として、京都芸術大学の卒業展をアートフェア化し、コレクターや企業家を招待し、販売する試みを続けてきたのだ。そこで毎年1千万円を超える売上を残している。さらに、京都芸術大学の機関として、京都を拠点に活動する若手アーティストのアーカイブをつくり、行政・企業・個人へ販売、コーディネートやコミッションワークの提案などをする、「アルトテック」の活動で数多くの行政や企業、個人コレクターと関係を深めてきた。それらのノウハウをもとに「ARTISTS' FAIR KYOTO」を立ち上げている。つまり、大学が一つの実験場、まさにインキュベーションセンターの役割を担っているのだ。

いっぽうで椿は、「瀬戸内国際芸術祭・小豆島醤の郷+坂手港プロジェクト」のエリアディレクターとなり、椿のディレクションの下、京都芸術大学に所属する教員やアーティストが数多く参加している。また、「AOMORIトリエンナーレ」の芸術監督を務めるなど、2000年代以降、日本各地で隆盛する芸術祭のディレクターとしても様々な実績を残している。それと同時に問題点についても把握している。つまり、芸術祭で出品される作品は売りにくく、また作家のフィーはとても少ないため続けることが難しいということだ。ただし、芸術祭に招聘される地域連携型・インスタレーション系の作家は、批評されたり、美術館で展示されたりする機会は比較的多い。反対に、アートフェアに出品される平面を中心とした作品は、売れやすいが、批評されたり美術館で展示されたりする機会がほとんどないという非対称で歪な関係になっているのだ。椿はそのような二項対立を超えていかないといけないと指摘する。

「ARTISTS' FAIR KYOTO」で椿は、国際的なアートフェアの誘致のような形ではなく、ボトムアップ型のアートフェアによって、アーティスト自身が決定権を持つことを重視し、コレクターもまた自身が買う決定権を持つ、民主的で対等な関係を築き上げることに成功した。次にそれを国際的なギャラリスト、批評家とともに、海外の歴史、市場にのせることを進めている。さらに、今回から加わった芸術祭の要素も自分達で決定可能な形をつくることを重視しており、1回で終わってしまった「PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭」のような芸術祭の復活も視野に入れている。加えて、昨年から話題に事欠ないNFTやメタバースに関する取り組みも、大学において実験を始めている。すでに今年の椿の作品はNFTやメタバースとの連携が図れるようになっているという。

アーティストによるアートフェアのような試みが成功するとは誰も思ってなかった2018年から、シンギュラリティ(特異点)を掲げていた椿には、このような未来が見えていたのかもしれない。しかし、まだ初歩の段階だという。常に、逆境の中でレジスタンスを続け、自由を縛るもの、想像力を奪うものから戦い続けている椿だが、一つひとつ長い時間をかけながら育てることで、それぞれが根を張り、実を結び、今や大きな森、生態系を築いているように思える。

飛躍する作家たち

京都文化博物館の展示にもその成長がはっきりとうかがえる。まず、正面右に見える大和美緒(やまと・みお)の巨大な作品は、昨年、「KYOTO STEAM ―世界文化交流祭―」において、島津製作所と組んで、自身の1摘の血液を、デジタル生物顕微鏡で拡大し、286枚のガラス板に赤い絵具で描写した大作だ。本人はメキシコ滞在中ということで、すでに海外へと駒を進めつつある。2階には、山水や円相など、日本の古典技法を用いて、敗戦後の自然や精神の象徴であるゴジラや世相を表現する西垣肇也樹(にしがき・はやき)も、カタールから招聘されているという。

その他、卒業後も京都を拠点に活動を続ける作家たちを中心に話をうかがった。

坪本知恵(つぼもと・ちえ)は、在学中に片岡真実(森美術館館⻑、京都芸術⼤学客員教授)がキュレーションした、「ULTRA GLOBAL AWARD 2017- 新しい泉についての錬金術—作ることと作らない事」に選ばれ、坪本の地元に立てられていた、歴史学者、安藤正楽が碑文を書いた「日露戦役記念碑」にインスピレーションを受けた作品を出展した。

安藤の碑文は日露戦争を批判した内容があり、後に官憲によって削り取られ、没後1993年子孫によって復刻されたというエピソードを持つ。坪本は、それ以降、刻印された文字とその消失をテーマにしている。すべて文字をカッティングしてステンシルをつくり、印字されたものだが、それを塗り重ねることで、判読不能になっている。塗りつぶされているものもあるが、白い下地が間に見えており、明朝体の「払い」によって何とか文字だと認識できるものがある。それは文字と形の間で認識をゆさぶるようなものでもあり、抑圧されかき消された文字のようにも読める。それは現在でも行われている歴史を巡る文字の刻印と消去の表象ともいえるだろう。

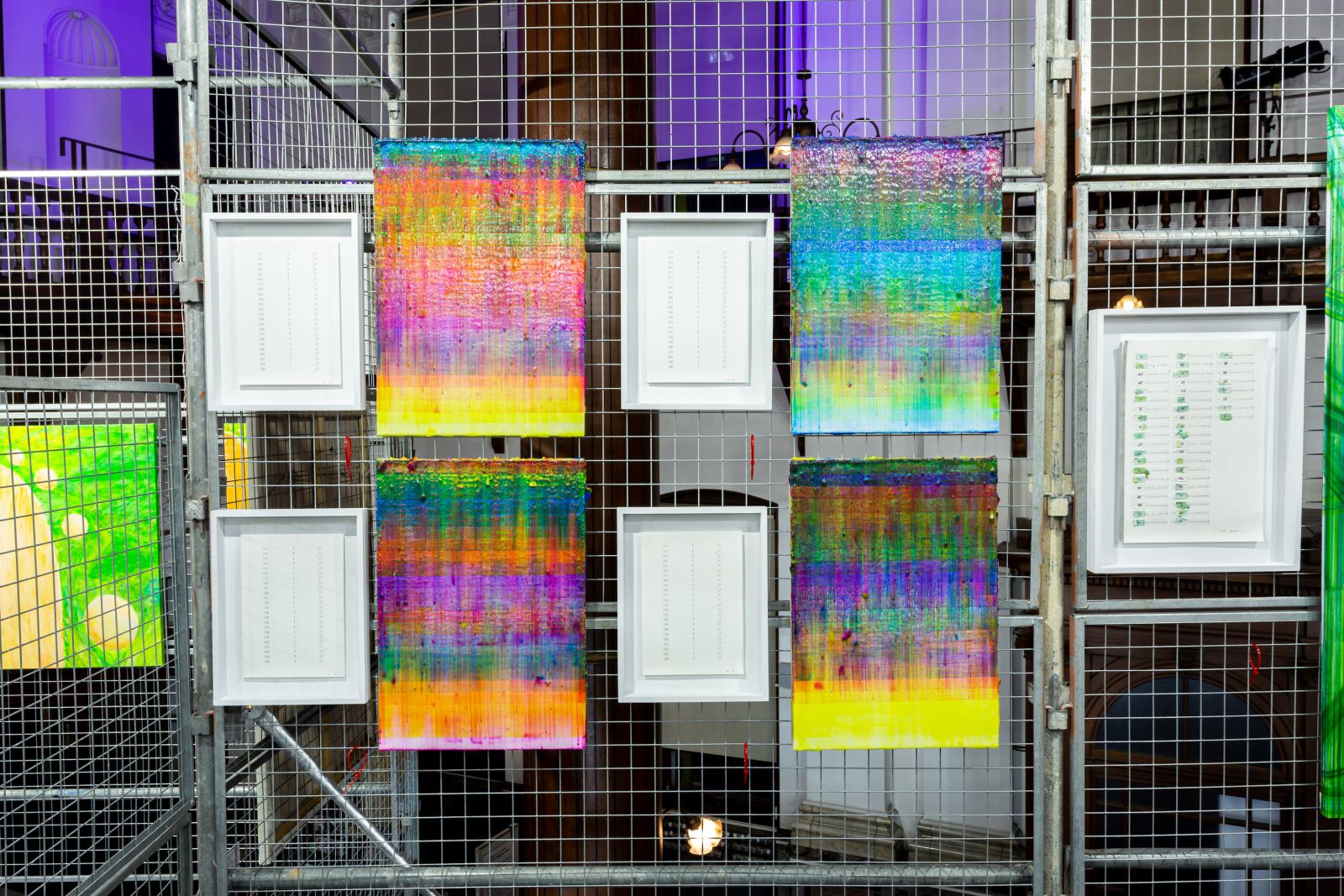

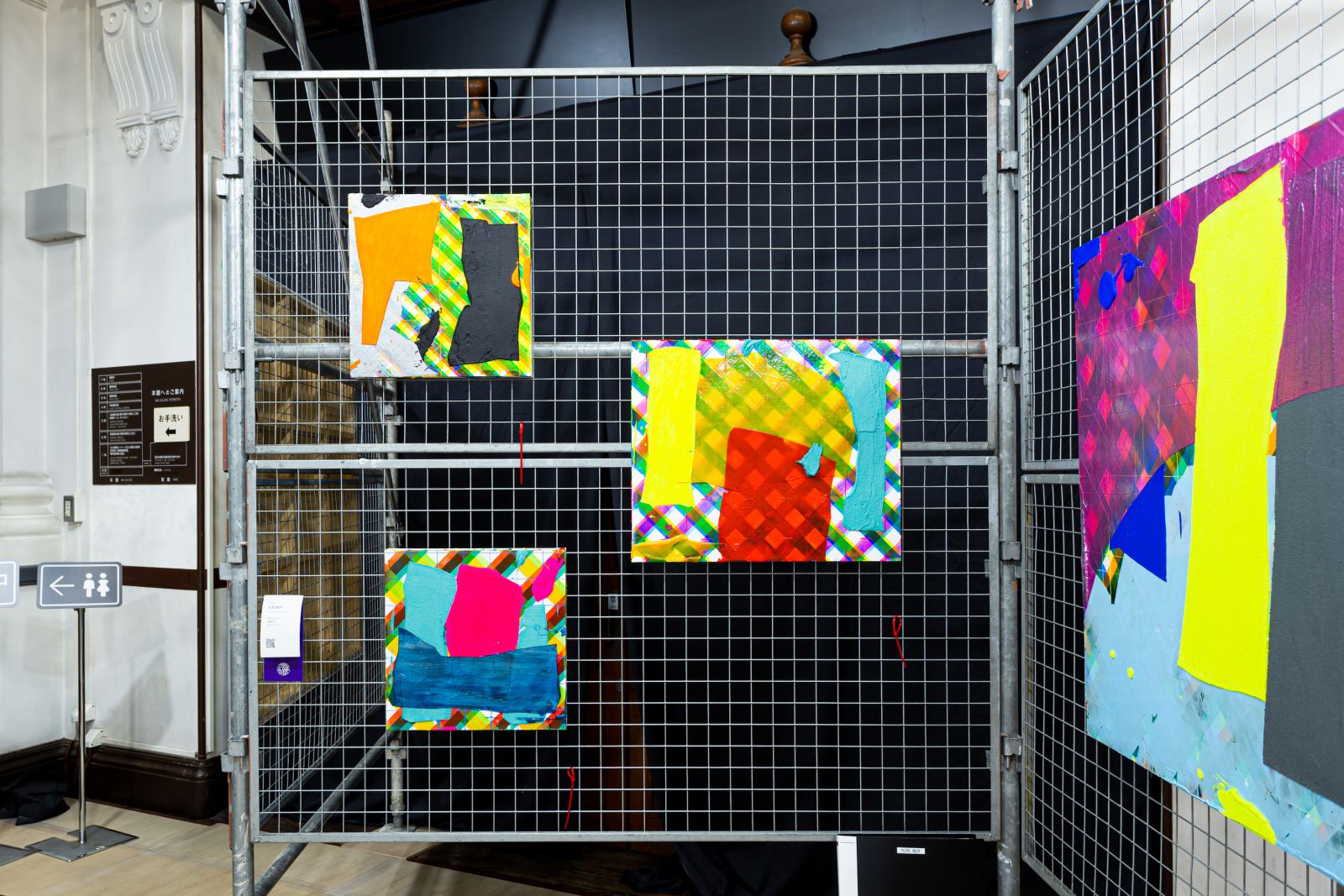

松岡柚歩(まつおか・ゆずほ)も、「ART AWARD TOKYO MARUNOUCHI 2021」Proactive賞、「シェル美術賞2020」学生特別賞などを受賞しており、すでに力強い表現を獲得している。下地の上に、交差するチェックの模様を描き、その上に大胆な構成の色面を置き、リズムをつくっている。もともとは、鉛筆デッサンを得意としていたが、油画を描く際、思うように描けないことがあり、鉛筆のメディウムの特性を活かしていたことに気付く。そこで、テキスタイルからインスピレーションを受け、アクリル絵具の素材的な特性を活かして、色彩とマチエールによって複雑なレイヤー(層)をつくりだしていく技法を開発する。

上下左右は最初からあるわけではなく、絵画を床やテーブルに置き、回転させながら、チェックの模様の上から、即興的に色面を置いていくという。それぞれはコントラストの強い補色を組み合わせたり、半透明な絵具やメタリックな色材を使うことで、補色対比(ギラギラした光沢感が生まれる)が起きたり、フィルターがかかったような透明面色が現われたり、複雑な混色と知覚効果が生まれている。さらに、色面は立体的な上、テクスチャーが異なるので、質感のレベルでもレイヤーがある。そのため、重層的な感覚が視線をうつすごとに発生するが、最初に集中する絵の中心が設定されているとのことで、視線の誘導と知覚の混乱さえも、絵画のリズムを形成しているのだ。

木津本麗(きづもと・れい)も、メディウムの探求を行い、抽象的で構成的な画面をつくっているが、植物のモチーフから抽象化していった。当初は具象的に描いていたが、現在では植物の線を単純化した線と色面によって、洗練された画面を構成している。

まず小さな支持体の上に植物の面や色面をつくる。次にそれらを切ったり破ったりすることで、分割されたピースをつくり、画面に張り付けていくという手法を用いている。その厚みのある縁の部分を、補色や蛍光色のような色を塗り、線を強調している。あるいは、お菓子作りに使うクリームチューブに絵具とメディウムを混ぜ、植物の線を描いたりしている。線と色面、抽象と具象の合間を軽やかに横断しているといえるだろう。

御村紗也(みむら・さや)は、服部浩之(インディペンデント・キュレーター、京都芸術大学客員教授、秋田公立美術大学大学院特任准教授、東京藝術大学大学院准教授)のキュレーションによる、「KUA ANNUAL 2021 irregular reports いびつな報告群と希望の兆し」展に選出されるなど、すでに数多くのキャリアを持つ。

多感覚によって得られるその場の雰囲気を、様々な線や色彩、テクスチャーに置き換えて、描写する絵画を制作している。特に、ドローイングの線は、シルクスクリーンでプリントされており、もっとも個性のある線を一度、版画に置き換え、感覚のレベルに強弱がですぎないようにしているところが特徴だろう。しかし、「KUA ANNUAL 2021」への出展を経て、細かいドローイングから画面全体を包み込むような構成や即興的な筆使いを取り入れ、より空気感を感じる表現を追求している。特に今年の卒業展では、青と白を主とした寒色系の色彩だけではなく、明確な線を少な目にし、黄色やオレンジのような暖色系の色彩を画面全体に使うことで、より温かみを帯びた空気を表現することに成功している。

吉田紳平(よしだ・しんぺい)も、ある種の「空気」の再現を意図しているともいえるが、抽象化する絵画の潮流の中で、肖像画を新たな方法で開拓しており、非常にユニークである。ポスト印象派は、点描による視覚混合で像を浮かび上がらせたが、吉田は色鉛筆を薄くなでるように描き、「線描」にも関わらず、遠目で見ることで繊細で淡い像を浮かび上がらせることに成功している。結果的にフォログラムのように、そこに人がいるような効果を生み出している。

このシリーズは、吉田の祖母が亡くなる際に立ち会ったことがきっかけにあるという。没後に感じた不在のはずの祖母の存在感や、祖母自身が亡くなる直前に親族へ向けた眼差し、朧気でありながら温かみのある空気感を追い求めているのだ。色鉛筆を使用する手法は、ドイツから帰国中に長い飛行機の中で、ノートにドローイングを描く際の道具が色鉛筆しかなかったことから思いついたとのことだ。モデルはSNSに投稿された写真や映画のワンシーンなど、ファウンドフォトの中から、親密さを感じる角度、距離感、光の当たり具合から写真を選んで描かれている。ゲルハルト・リヒターの写真と絵画を巡る探求を思わせると同時に、新たなポートレート表現を獲得しているといってよいだろう。

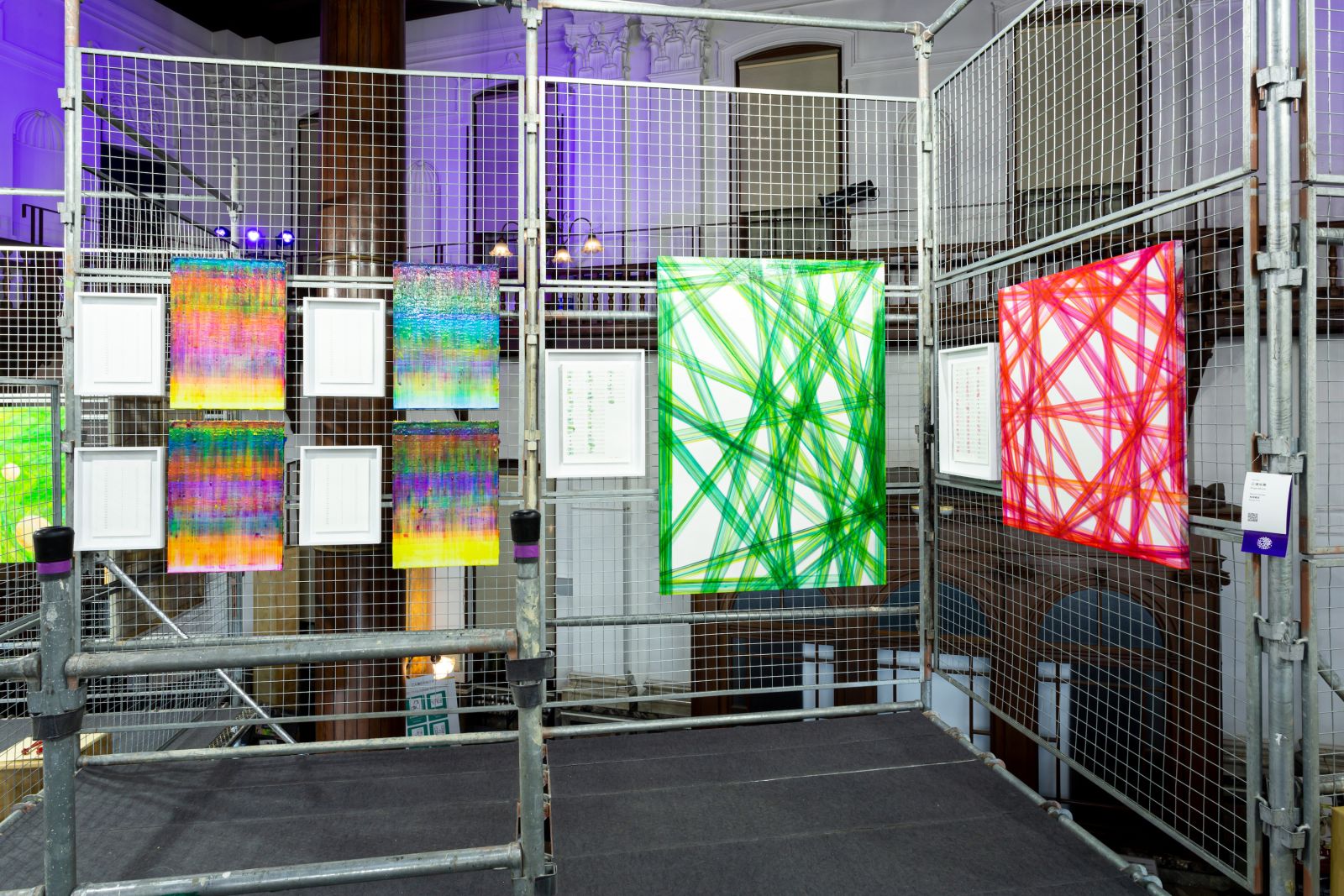

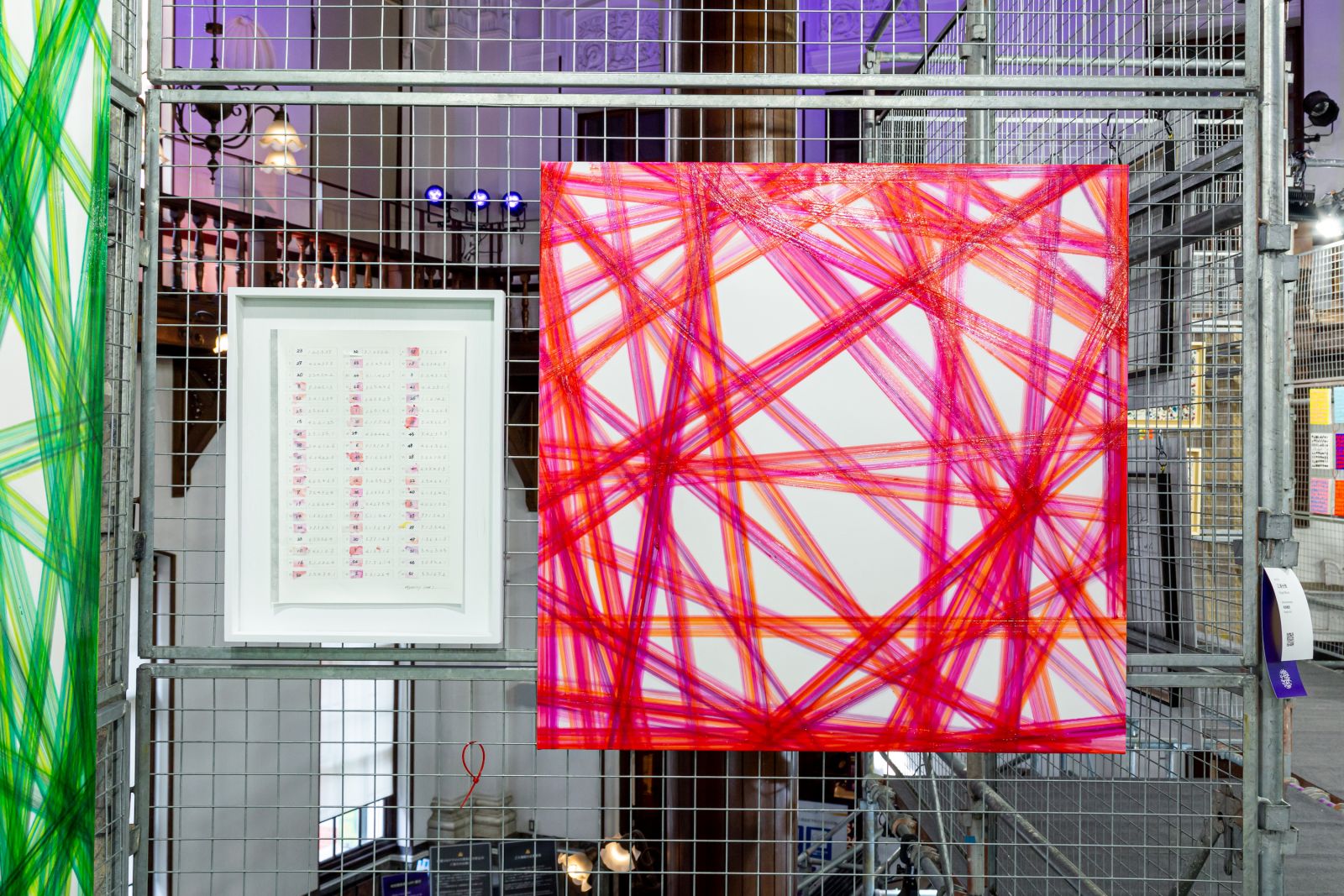

絵画の抽象表現の中で、絵画を生成するアルゴリズムそのものを考え、実行するに際して、自身の身体を用いて描いているのが、三浦光雅(みうら・こうが)だ。昨年の卒業展・大学院修了展で、大学院賞を受賞して話題となった。本展では、A4サイズの支持体に、印刷に使用する色材の3原色、CMYをサイコロで選んで、順番に24層重ねていき、合計366枚制作する作品や、卒展にも出品された縦軸と横軸をナンバリングし、縦と横の座標を結ぶ線や、ホルベイン絵具の番号を乱数ソフトで選び、混色せずに自身の手で絵具を引いていく作品が展示された。

ここで重要なのは、三浦が考えるのは絵画を生成するシステムであり、そこで現れる確率に加えて、実行する際の三浦の身体によって、様々な「狂い」が生まれることで、ある種の個性や揺らぎが現われていることだろう。身体を介さなければ、単純にジェネラティブ・アートとして成立するかもしれないが、三浦の身体が物質性や個性を担保し、絵画を魅力的にしている。ジョン・ケージの易やチャンス・オペレーションを思わせる方法であり、ジャクソン・ポロックの絵画のように周波数分析をすれば、結果的に1/fスペクトルという周期性が確認できるというわけではない。建築の現場で働き、設計図に合わしていく中で身体性を見出したという三浦には、今後、平面だけではなく、空間や都市のレベルまで拡張する未来を想像させられる。

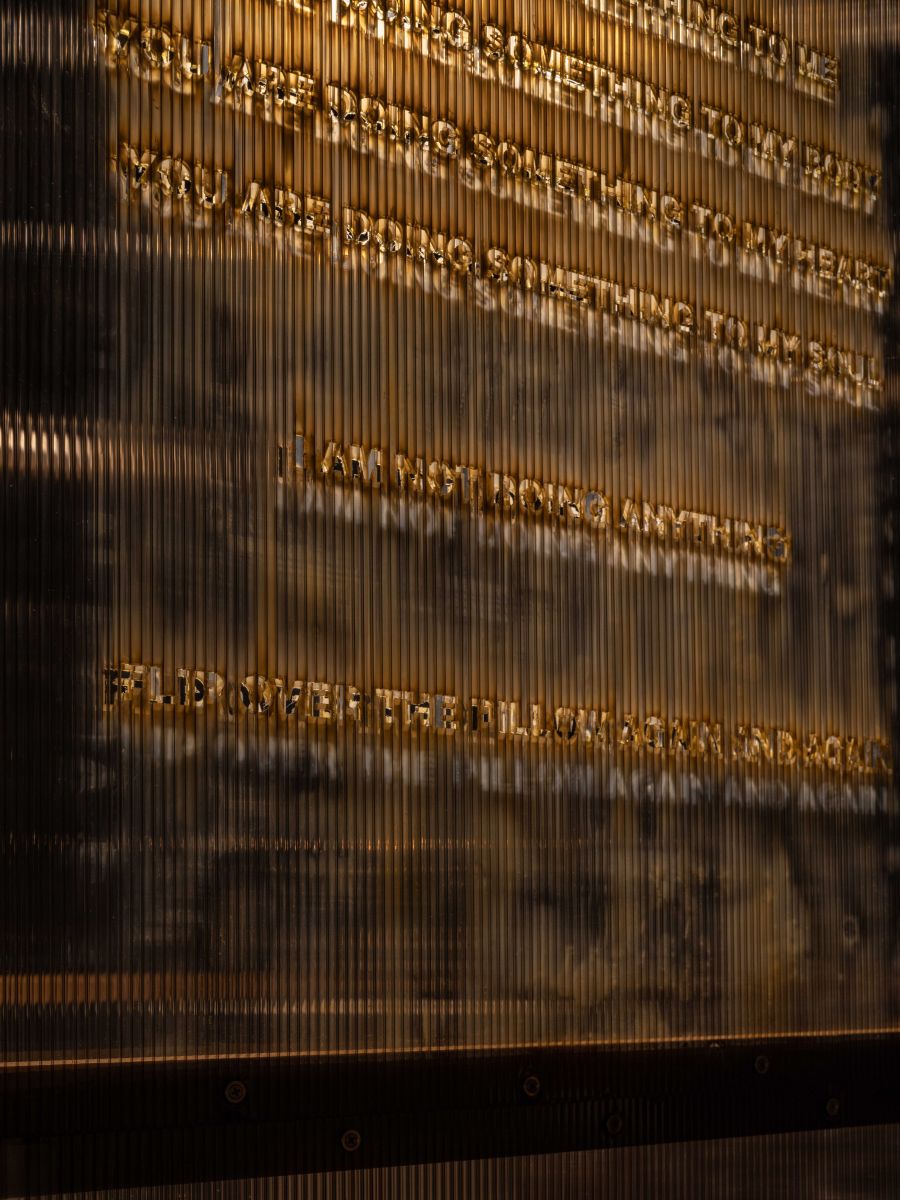

京都新聞ビル地下1階でもっとも注目されていたのは、油野愛子(ゆの・あいこ)だろう。在学中から長谷川祐子(金沢21世紀美術館館長)のキュレーションによる「ULTRA AWARD 2016 [ NEW ORGANICS ] 」に選ばれ、シュレッダーを複数台吊り下げたインスタレーションを制作し、「桜吹雪」ではなく、膨大な光沢の「雨」を降らすなど、スケールの大きな作品を発表してきた。ロイヤル・カレッジ・オブ・アートへの留学や台湾へのレジデンスプログラムに参加するなど、活動の舞台に世界を視野に入れている。昨年の「ARTISTS’FAIR KYOTO 2021」では平面と立体作品を発表し、その後、小山登美男ギャラリーで開催された個展「When I’m Small / 小さかった頃」で成功を収めた。それが自信となったという油野は、小さくまとまるのではなく、巨大作品が発表できる京都新聞ビル地下1階を会場に選び、高さ4mの家型のインスタレーションを発表した。

家の形をした作品の壁面は、平面作品のステンシルでも使っている素材で、透過パネルがレーザーによって文字が切り抜かれているが、その文章は、質問に対して回答を出力するAIプログラムによるものだという。「I CAN STILL REMEMBER, THE SMELL OF THE AIR, THE TASTE OF THE FOOD, THE FEEL OF THE CLOTHES」(今でも覚えている 空気のにおい 食べ物の味 衣服の感触)などとくり抜かれた言葉は、失った子供のころの記憶を表しているようである。子供のころの夢と現実の乖離をテーマにしている油野は、失われた子供時代の感性をアートによって召喚しようとしているといえる。家の中の台座に展示されたブロンズ作品は、同じく油野が彫刻作品で使う素材である発砲ウレタンをローラーの筒の中に入れて溢れ出て固まったものを鋳型にして、ブロンズに鋳造したものだ。油野は「ウレタン自体の有機的な動きが、身体の一部や身体から出てくるものに見えるのがおもしろい」と述べ、同じ形のブロンズ作品が職人によって磨かれることで、形は少しずつ変化していき、微妙な差異が現われていく。レイチェル・ホワイトリードを想起させる部分もあるが、油野は、メディアを横断して文字や不定形のものを鋳型にしてメッセージを増幅させている。今後、大きな彫刻なども手掛けていきたいと抱負を語った。

京都新聞ビル地下1階に、巨大な平面作品を展示していたのは、倉敷安耶(くらしき・あーや)だ。大学院在学時代から浅田彰賞「SPURT 2017」を受賞するなど、すでに数多くのキャリアを重ねているが、本展では「オフィーリア」やグレイブ(墓)をモチーフにした作品を展示した。

「オフィーリア」は、ウィリアム・シェイクスピアの四大悲劇の一つ『ハムレット』の登場人物で、悲劇的な最後を遂げるハムレットの恋人であり、ジョン・エヴァレット・ミレーなどラファエル前派の画家などに描かれてきた。しかし、それは悲劇のヒロインとして、耽美的かつ性的に消費されてきたといってもよい。そのような美と性の消費は、現在のアダルトビデオや様々なセックスワークの中にもある。

倉敷は、アダルトビデオやセックスワーカーの画像を収集して、ミレーの《オフィーリア》(1852)の画像とコラージュし、現在の女性とオフィーリアをまさに重ね合わせた。その際、コンピュータで画像をつくり、転写することで、巨大な像を結び付けた。しかし、この像は、半透明なメディウムで接着され、転写する際に像が剥離している。それは身体性自身が消費され、傷付き、メディアを浮遊しているということを表象している。同時に身体こそが「最後の砦」という倉敷が、その危うさそのものを定着しており、それを観客自身が身体で感じるものになっているといえる。

芸術祭の萌芽と新たな展開に向けて

このような若手の活躍の背景には、アーティストフェアという土台があったといってよいだろう。彼らが活躍するに際して、注目されると同時に、経済的な自立と自身による決定を支えてきた。しかし、芸術は売買可能な形態だけではなく、先に述べたように、より多くの人々と関係を持ち、芸術祭で発表される作品もある。また、京都を代表する観光地との連携も大きな可能性を秘めている。

今回は、清水寺という「第三の舞台」が会場となることで、将来の芸術祭を視野に入れた新しい展開を見せたといってよいだろう。清水寺は、西国三十三所観音霊場の一つで、「清水」と言われるように、著名な懸造(かけづくり)の本堂と共に、「音羽の滝」で知られている。その中で、玄関にあたる西門には、ヤノベケンジの巨大な狛犬像《KOMAINU −Guardian Beasts−》、仁王門脇にはYottaの巨大なこけし像《花子》が迎えて祝祭感を演出しており、多くの観光客が写真を撮影していた。外国人客が訪れるようになると反響はさらに大きくなるに違いない。

ヤノベケンジの《KOMAINU −Guardian Beasts−》は、2019年に比叡山延暦寺の「にない堂」の前に奉納展示された。人類の分断や対立、紛争、自然災害から人々を守るように願いが込められていた。翌年の2020年、日本でも新型コロナウイルスが流行し、収束を願って、京都芸術大学の正門前に再展示されている。その後、大阪・北加賀屋の大型アート収蔵庫MASK (MEGA ART STORAGE KITAKAGAYA)の公開イベントで展示されたが、屋外で展示されるのは3回目となる。そして、今回、清水寺において、3年目となる新型コロナウイルス感染症の収束を願って再度展示される予定であったが、その最中にロシアがウクライナに軍事侵攻し、それらの早期解決の願いも込められることになった。ウクライナは、ヤノベにとってキャリアにおける重要な地で、原発事故後のチェルノブイリに放射線感知服《アトムスーツ》を着て訪れており、そこで会った人々との出会いが、現在のヤノベの創作の転換点になっている。ヤノベの想いが伝わったのか、雨の中で設置した《KOMAINU −Guardian Beasts−》の映像は、ツイッター上で公開され、40万回を超える人々が閲覧している。

また、経堂では、宮島達男が、福島沖合に出て、船上で洗面器の中の水に10からカウントダウンして、顔を付けることを繰り返す映像作品《Counter Voice in the Water at Fukushima》(2014/2020)を発表した。その他、毎年期間限定で公開され、京都屈指の名庭で知られる成就院には、池田光弘、大庭大介、薄久保香、鬼頭健吾、鶴田憲次、矢津吉隆、塩田千春、井口皓太、加藤泉、名和晃平、ヤノベケンジ、椿昇の作品が展示された。玄関には、名和晃平のハゲタカをビーズで包んだ《PixCell-Vulture》(2022)が迎え、正面の床の間には、大阪中之島美術館に恒久設置された《Ship’s Cat(Muse)》(2021)とコンスタンティン・ブランクーシのオマージュとなる《Sleeping Muse(Ship’s Cat)》「眠れるミューズ(シップス・キャット)」が鎮座している。書院造の日本家屋を活かして、加藤やヤノベが掛軸を掛けたり、建築家ユニットのドット・アーキテクツが作品を展示できるよう専用の什器をつくっており、全体的に違和感なく収まっている。それぞれ小作品だが、世界的に活躍している作家の作品が一堂に介しており、貴重な体験になったのではないか。

椿は、庭に3Dプリンターで制作した心臓にバナナが突き刺さった作品を展示しており、その心臓は、現在のロシアの状況とも関係のある歴史上の人物をモデルにしたものだが、3DデータもNFTで購入できるようになっており、3Dプリンターで複製をつくることも可能だという。現在の社会・政治の状況も見据えて、リアクティブに作品をつくれるのが椿の力量だろう。

椿は、分断されているアートフェアと芸術祭、日本と海外などの大きな溝をつなぎ、新たにメタバースやNFTなど新しい空間や貨幣などとの連携も視野に入れつつ、アーティストが支え合い、自己決定できる環境をさらに育てようとしている。しかし、「想像力が民主主義を支えるものである」という椿の信念は、アーティストだけの問題に留まらないだろう。行政やサポーター企業、コレクターを巻き込み、想像力と創造力の種を植えつけている。椿とアーティストによる「ARTISTS' FAIR KYOTO」の様々な実践は、平和への恒久運動であることを、不穏な時代に力強く示したのではないだろうか。

(文:三木学)

ARTISTS’ FAIR KYOTO 2022

| 会期 | <メイン会場> 2022年3月5日(土)、3月6日(日) 10時〜18時 <清水寺> 2022年3月5日(土)〜3月13日(日) 10時〜17時 |

|---|---|

| 会場 | 京都府京都文化博物館 別館/京都新聞ビル 地下1階/音羽山 清水寺 |

| 主催 | 京都府、京都新聞、ARTISTS’ FAIR KYOTO 実行委員会 |

| 後援 | 京都商工会議所、一般社団法人京都経済同友会 |

京都芸術大学 Newsletter

京都芸術大学の教員が執筆するコラムと、クリエイター・研究者が選ぶ、世界を学ぶ最新トピックスを無料でお届けします。ご希望の方は、メールアドレスをご入力するだけで、来週水曜日より配信を開始します。以下よりお申し込みください。

-

京都芸術大学 広報課Office of Public Relations, Kyoto University of the Arts

所在地: 京都芸術大学 瓜生山キャンパス

連絡先: 075-791-9112

E-mail: kouhou@office.kyoto-art.ac.jp

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)