問い合わせ続けることで一緒に想像を超える―京都芸術大学・東北芸術工科大学学生選抜展「DOUBLE ANNUAL2024」

- 京都芸術大学 広報課

京都芸術大学と東北芸術工科大学、離れた場所で学ぶ学生が一つになる「DOUBLE ANNUAL」

DOUBLE ANNUAL 2023「反応微熱-これからを生きるちから―」

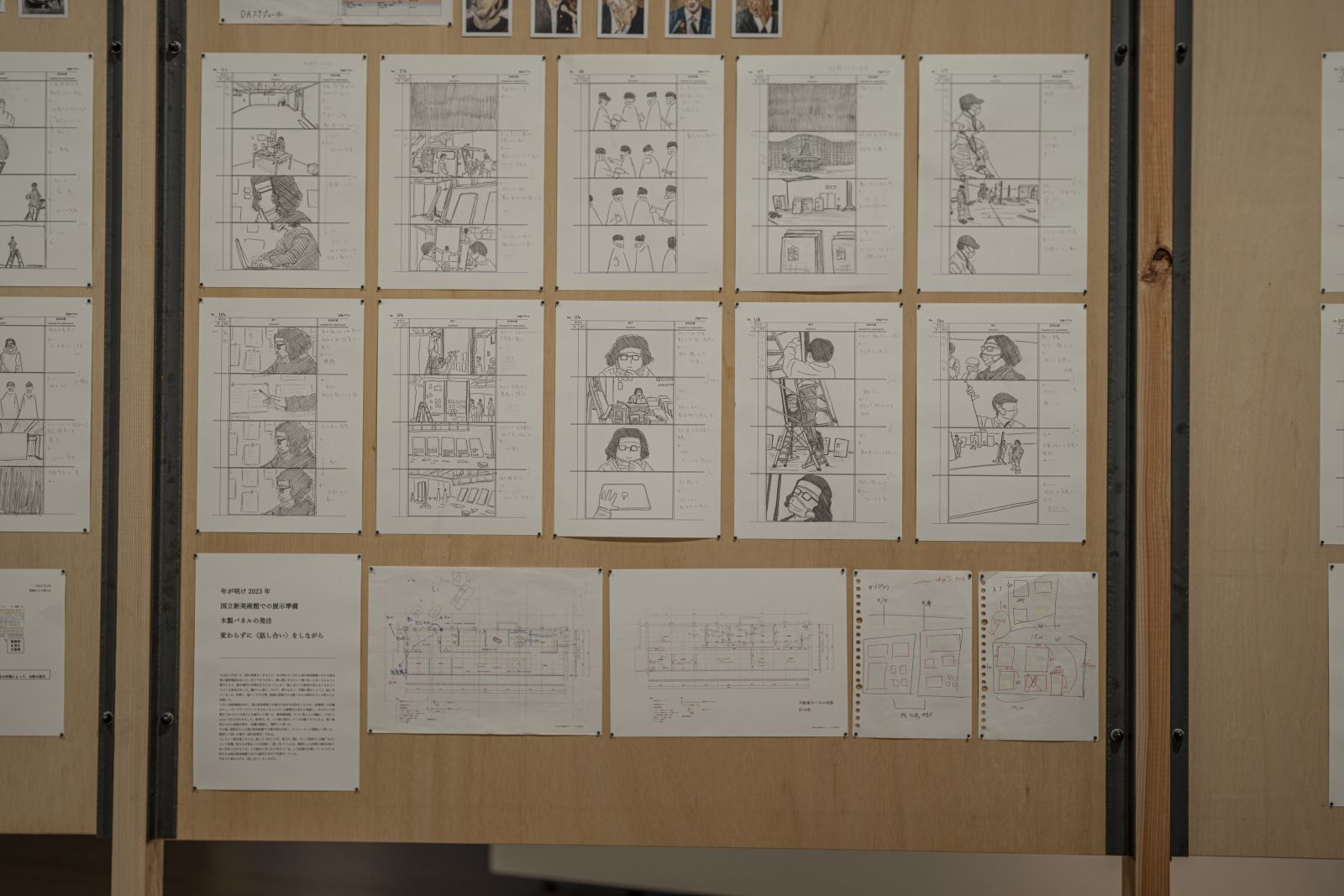

2023年4月25日(火)、瓜生山キャンパスにおいて、「DOUBLE ANNUAL」説明会が開催された。「DOUBLE ANNUAL」は、京都芸術大学と姉妹校である東北芸術工科大学の学生選抜展であり、もっとも力を入れている教育プログラムの1つである。昨年度は2023年2月25日(土)から3月5日(日)まで、国立新美術館でDOUBLE ANNUAL 2023「反応微熱―これからを生きるちから―」が開催され、学生の作品にも関わらずキュレーションされ洗練された展覧会として話題を呼び、来場者数は4,000名を超えた。というのも、学生選抜展ではあるが、総合ディレクターに片岡真実(森美術館館長、京都芸術大学客員教授)、主に京都芸術大学を担当するディレクターに金澤韻(現代美術キュレーター、京都芸術大学客員教授)、主に東北芸術工科大学を担当するディレクターに服部浩之(キュレーター、東北芸術工科大学客員教授、東京藝術大学准教授)が協働し、各校の教員だけではく、プロフェッショナルなインストーラーなど、最高レベルのサポートによって、展示構成や設営もさることながら、個々の作品もプロレベルの仕上がりになっていたからだ。

説明会場には広報期間が少なかったにも関わらず、全学科から多くの学生が訪れ、ディレクターである金澤に加え、京都芸術大学側で制作支援をするウルトラファクトリーのディレクターであるヤノベケンジ(美術工芸学科教授)、髙橋耕平(美術工芸学科准教授)、林田新(アートプロデュース学科准教授)、山城大督(アートプロデュース学科専任講師)などが集った。さらに、スクリーンには、東北芸術工科大学を担当する服部、東北芸術工科大学の三瀬夏之介(大学院芸術工学研究科長)、深井聡一郎(工芸デザイン学科教授)、デザイン制作やプロモーションを担当する見増勇介(京都芸術大学情報デザイン学科)もオンラインで参加し、コロナ禍が遠隔のコミュニケーションや協働作業を加速させたことを実感させた。

「DOUBLE ANNUAL」の前身は、京都芸術大学の学生選抜展「KUA ANNUAL」として2018年から6年間開催され、学内のギャルリ・オーブでのプレビュー展を経て、東京展として東京都美術館で展覧会が開催されていた。この仕組みを開始した片岡は、過去作ではなく新作のプランから学生を選抜し、制作指導すると同時に、プロレベルのキュレーションとインストーラーを導入し、国際展レベルのサポートを与えることで、学生の意識と技術を上げることを目的とした。それは、出身作家の国際展や芸術祭での活躍という目に見える成果をもたらしてきた。自身の意思や作品発表がメインとなるのが、アーティストやデザイナーが主導するプロジェクトとして実践経験を得ることができるウルトラプロジェクトとの違いといっていいだろう。今までにないリアルな実践の場を与えることが、京都芸術大学の実践型教育プログラムの目玉といってよい。

2020年よりディレクターは、服部に引き継がれていたが、昨年度より東北芸術工科大学からも学生選抜を行い、国立新美術館で開催されることに伴い、片岡が総合ディレクターに就任し、服部が主に東北芸術工科大学を、金澤が主に京都芸術大学を担当する体制となって、京都と山形という2つの遠く離れた場所で制作指導を受けた作家が集まり、1つの場所で展覧会を行うという「DOUBLE ANNUAL」となった。両校で合計11組のアーティストが選抜され、キュレーターにとっても難易度の高いプロジェクトを見事チームワークによって実現されたのだ。今年度は、片岡は監修という位置づけになるが、同じ体制で実施される。

想像を超える何かをつくるための「問い合わせ中」というテーマ

片岡のアートシーンにおける存在感やキャリアは言うまでもないが、金澤や服部も、インディペンデント・キュレーターとして、それぞれさまざまな地域やアーティストの協働を通して、素晴らしい実績を築いている。ヤノベは片岡、金澤、服部が協働するこの特別な機会を、例えるなら宮崎駿が監修して、庵野秀明と新海誠がつくる映画に参加するようなものだと解説していた。その協働制作は映画づくりのような現場の一体感と高揚感があるのは確かだろう。

昨年度の「反応微熱―これからを生きるちから―」展に参加した作家である京都芸術大学の趙彤陽は、説明会に来ている学生に対して「専門性」「親切」「協力」「幸せ」のキーワードを挙げて「DOUBLE ANNUAL」の特徴を挙げて説明した。趙は、「選抜展を通して日本の現代アートのトレンドや社会問題を解読し、形にすることを学んだ。このような経験はアーティストになりたい、あるいはアート業界で働きたい学生にとって貴重な体験。応募することに不安を感じる必要はない。先生からいろいろなアドバイスが得られ励まされた。制作を通じて自信が得られたし、東北芸術工科大学の学生とも協力し合い仲間となったことに幸せを感じた。」と語った。実際、趙は、マスクの持つ防疫性と攻撃性の両義性をテーマに、インスタレーション作品を制作したが、多くのアドバイスとサポートにより精度が格段に向上した。そして、「今年も参加したい」と抱負を述べた。

.jpg)

しかし、映画と異なるのは、筋書きのないドラマを制作することだろう。コロナ禍の真っただ中だった昨年、金澤は「抗体」、服部は「避難所(アジール)」、そして、片岡は多くの問題を芸術的に乗り越えていく「ミラクル」を募集テーマに提示した。しかし、そこから学生が提示するのは、言わばテーマを元にした即興劇であって、その身振りからキュレーターが筋をつくり、演出を加え、ドラマに仕上げるのだ。今年は金澤と服部は、合同で一つのテーマを提示した。

.jpg)

それが「問い合わせ中」である。金澤は、そこには、コロナ禍で定着した「新しい生活様式」からの急速な展開が背景にあると説明する。確かに、ソーシャルディスタンスやマスク着用、アルコール消毒といった半ば強制的に習慣化していたものが、それぞれの団体や施設の判断に委ねられるようになり、人々はその都度「問い合わせ」を余儀なくされている。

また、昨年末より登場したOpenAI社によるChatGPTをはじめとしたチャットAI、対話型の人工知能システムの急速な普及が社会変革を促していることもある。チャットAIは、大量に人間のつくったデータを学習し、それっぽい回答を出してくるため、より能力を引き出すためのプロンプトと言われる「問い合わせ」の方法やノウハウが大量に出回る状況になっている。それは急速に人間の作業だけではなく、思考能力も奪うかもしれない。

金澤によると、何が正解かわからない時代の中で、アートのように解答がないものを考え続け、トライ&エラーを繰り返す、つまり「問い合わせ中」であり続けることが、人生そのものなのではないかというメッセージも込められているという。

.jpg)

テーマについて語る金澤韻(現代美術キュレーター、京都芸術大学客員教授)

服部も、これは大学の課題ではないという。「問いではなく、問い合わせ中であり、ふわっとしているけど、それをまずよく考えて欲しい」「我々も答えをもっているわけではないし、こんなことが起こると想像もしていない。むしろそんな想像は軽く超えてほしい」と述べた。答えを得やすい時代になっているが、検索やチャットAIが出すようなものより、「もう一段深く考えたもの、疑問が湧いてくるもの、完成された何かを求めているのではないので、こんなこと考えている、こんなことを表現したいという糸口を提示して欲しい」と訴えた。

協働することで一人の力を乗り越える

また金澤は、別の視点として仲の良い友達と話していくというのも問い合わせの行為の1つなのではないかという。アート・コレクティブ、いわゆる集団で考えるというのも有効な方法だと語る。1人ではないからこそ、意外性のある、思わぬ方向が導き出されることもある。

例えば、金澤によると、インドネシアは昨年開催された「ドクメンタ15」のディレクターとなったアート・コレクティブ、ルアンルパの拠点でもあり、100以上のコレクティブが存在するという。それは、まるでバンドを組むようなもので、一人で苦しむのではなく、複数で話し合い、楽しむことも、共に答えのないものを考え続けるためのサバイバルの方法といってもいいかもしれない。

昨年度、東北芸術工科大学で選出されたアート・コレクティブ、「卍会プラス」もまたバンドのような偶発的な集まりによって生まれたものだ。「DOUBLE ANNUAL」に参加したいと思った權ミリが、東北芸術工科大学構内のコンビニに「一緒にアートする人を探しています」というメンバー募集のチラシを貼ったところから始まっている。それはまさに、かつてのバンドのメンバー募集のチラシに似ている。大学やライブハウスの看板には多くのバンド募集のチラシが貼られていた。

「卍会プラス」のメンバーである東北芸術工科大学の佐藤純一も、「1人のアイディアでは絶対出てこない作品になって、グループでやって良かった。途中でいざこざのようなこともあったけど、自分1人でやっていたらこのような作品の形態はできなかったし、国立新美術館で展示できて、自分のキャリアにも繋がった」とその経験を語った。また一人で不安ならグループで出せばいいし、想像している以上の経験ができると述べた。

展覧会をつくる喜びを共有する

「DOUBLE ANNUAL」は、そのような協働のレイヤーが幾つもあることが、その経験を豊富なものにし、満足度や幸福感を上げているといってもよいだろう。「卍会プラス」のように、コレクティブによる協働性もあるし、京都芸術大学と東北芸術工科大学の選抜アーティストが、展覧会の設営や会期を通して仲良くなるケースも多く見られた。それは単一のアニュアルでは見られなかったことだ。京都と山形という、関西と東北という異なる気候、風土で学んだ学生が共に展覧会をすること、また、京都には趙のように多くの海外からの留学生も多く、さらに多くの異文化間の交流が生まれていた。その出会いと交流は、小さいながらも、少しずつ世界をよく変えていくだろう。

学生の応募規定の中に、東京展の期間中、会場に滞在できること、というものがあり、確かに負担に感じる場合もあるかもしれないが、東北芸術工科大学の深井は滞在した方がいいと指摘した。京都芸術大学と東北芸術工科大学の学生の深い交流も、会場において生まれていたし、会期中は、五美大展(東京五美術大学である多摩美術大学・女子美術大学・東京造形大学・日本大学芸術学部・武蔵野美術大学の美術系学科による卒業・修了制作展)と重なったこともあり、多くの美術関係者が会場に訪れていた。その中で次のステップにいくもっとも大切な出会いがある可能性も高い。もちろん、学生のレベルだけではなく、日本の一流の展覧会の設営を担当しているインストーラー、両方の大学の教員と協働し、指導やアドバイスを受けるということも今までにないメリットだ。

そして、何より金澤と服部が強調していたのは、それが「楽しい」ということだ。自身のキャリアにとっていい経験になる、スキルが上がるというのも確かにメリットだろうが、それ自体が楽しく、また経験したいと思えるということが一番重要なモチベーションであり、展覧会という表現を唯一無二にしている点だろう。

.jpg)

最後に、ヤノベは、特に現代美術に造詣が深くなくても、さまざまなジャンルを学んでいる学生がおり、そういう人も応募してもいいのかと、あえて金澤と服部に質問した。なぜなら、それこそが多様性の源泉であり、ファインアート、コンテンポラリーアートを志す人だけが応募すると、意外性や偶然性もなくなってしまうからだ。服部は、それはもちろん必要なことであり、まず応募して欲しいと応答した。また、金澤と服部は、自分ができるかわからないものでも、チャレンジして欲しいと述べた。まさに、それが多くの人のサポートを受け、できるようになることが、このプログラムの最大の魅力でもあるだろう。

答えのない問いを考え続けること、つくることは確かに苦労するかもしれない。しかしそれ以上の出会いとサポートがあり、協働することの喜びがある。「DOUBLE ANNUAL」は、京都芸術大学と東北芸術工科大学の協働によって、新たなフェーズを迎えたことを明確に示す説明会であった。多くの背景を持つ学生による想像を超えていくプランを期待したい。

(取材・文=三木 学)

京都芸術大学 Newsletter

京都芸術大学の教員が執筆するコラムと、クリエイター・研究者が選ぶ、世界を学ぶ最新トピックスを無料でお届けします。ご希望の方は、メールアドレスをご入力するだけで、来週水曜日より配信を開始します。以下よりお申し込みください。

-

京都芸術大学 広報課Office of Public Relations, Kyoto University of the Arts

所在地: 京都芸術大学 瓜生山キャンパス

連絡先: 075-791-9112

E-mail: kouhou@office.kyoto-art.ac.jp