感染症対策のための永い入構制限を経て9月、大学構内への入構が可能となった。10月3日~10月13日、京都芸術大学内のギャルリ・オーブ、芸術館、そして人間館一階のラウンジでは、アーティスト集団 undiscovered children による『展覧会3.0 テレイグジスタンスと窓の外』が開催されている。undiscovered children は、現代美術作家ヤノベケンジのゼミ生たちである。

テレイグジスタンスは「遠隔臨場感」とも訳されるバーチャルリアリティー(VR)の手法のひとつである。他者とのリアルな接触、コミュニケーションを遮断された自粛生活では、VRでの表現がいわば精神の避難所だった。前回のVR展『展覧会3.0 辺獄への遡行』では、VRのギャルリ・オーブの交錯する時空間にアーティストたちの作品を展開させた。VRのギャルリ・オーブには通奏低音のように数か月前までの電車や雑踏のざわめきが刻まれていた。近未来を予言するかのように。

今回の『展覧会3.0 テレイグジスタンスと窓の外』は、閉ざされた窓を開かれたアーティストたちが、喪われた時に五感でアプローチし、変異させ、未来へと動かし始めた展覧会である。リアル展とVR展が交錯した空間には、時や関係の感覚が錯綜している現在性が表現されている。アーティストたちの手と精神はリアルな関係や自然を強く希求し、入構制限が明けた短い期間に凄まじい勢いで制作を再開した。

筆者は、仏なき時代に仏像を彫り出す運慶 ― ヤノベケンジの取材を続けるうちに、門下の「仏師」たちの作品と遭遇した。

ギャラリー展示をしている学生たちに、制作期間に考えていたことや作品で表現したことを聴いた。コロナ禍の生活の中でも自意識に閉ざされず、文明や時間という大きな視点で世界を見ている。繊細かつインテレクチュアルな思考の芯の勁さがある。

作品は若いアーティストたちの意識の流れを木や樹脂や鉄や映像や写真に投影させたもので、続きが無限にあり、その一端が表現されているに過ぎない。

閉ざされた部屋の中で、観ること、触ること、刺すこと、自然と関わること、記憶の中の死者を造形して再会すること。アーティストたちは思考と「こと」を作品にしている。

自粛生活で喪われた感覚。無意識にバランスを取ろうとしている行為の延長の手先から創造されていく作品。若いアーティストたちの体内には、過去から未来への時間が流れている。その未来は私よりずっと遠く永く未知のものだが、彼らから還ってくる言葉が私の中で円環となり、過去から現在までのストーリーとなり、その先の未来の物語が見えてきた。希望である。

こうして筆者は3日間にわたって、若いアーティストたちに手引きされギャルリ・オーブを旅した。本稿は、彼らの懸命な生からの創造、希望を、ひとりの詩人が綴ったエッセイである。

戸田樹は、展覧会をするということはどういうことなのかという根本的なことにアプローチをして、本展覧会のステイトメントを執筆した。

戸田樹 《周回遅れ》 映像インスタレーション

戸田自身は、対となる二面の映像のインスタレーションを出展している。コロナ禍に侵食された2020年の前期と、構内が重い扉を開いた後期をつなげるハブとしてのバーチャルオーブの映像である。展覧会が始まると映像を同時再生するが、右側の映像のみ一瞬だけほかの映像がデジャブのようによぎる。対の映像はだんだんとその時間軸をずらし、前期のバーチャルオーブは廃墟になっていく。人類は感染症の歴史を繰り返してきた。脈々とした時間は過去なのか未来なのかわからない。対の映像は周回遅れで再び未来で遭遇する。2020年のコロナ禍はすでに一部風化しつつあり、その時間は廃墟とも思えるが、それは未来の姿のメタファーである。

「未来への希望はあるか」という問いに対し戸田は「手放しの希望的観測はない」と答えた。戸田は言う。「抗い続けることに意味がある。ジェンダーの格差、あらゆる差別は人間の本質的な部分だが、それがなくならないと放棄するのではなく、そこに声をあげつつづけることが人間的な営みである。抵抗そのものが表現である」と。困難な現実を押しかえす一輪の花の幻が詩ならば、戸田の表現こそ詩であり芸術である。

奥山愛菜 《流れをかえる》 映像インスタレーション

京都駅東の崇仁地区の高瀬川の治水をコミュニケーションのメタファーにした映像作品。崇仁地区は、被差別の歴史を背負わされた街である。まもなく京都市立芸術大学が移転し、街は「再開発」される。

奥山は、高瀬川にちいさな水路を造り、土を掘ることで変わる水の色やいきものの姿をクローズアップする。この地域は永い間行政サポートが得られず、地域住民の力で川の嵩上げや整備をしてきた街である。奥山は「再開発」のために住み慣れた団地を後にした人々の生活の欠片としての廃材を再利用した作品をつくり、物々交換をこの川の上で試みた。

文芸表現学科の筆者のゼミ生たちもこの街をフィールドワークしたが、崇仁には語られなかったことば、痛みの歴史がある。まだ表現されていない歴史がある。一見廃墟に見えるところは廃墟ではない。差別でこの地を去り言葉を閉ざした人々の生活の活気あるざわめきの気配が残っている。奥山はきっとそれらを感じ取り、崇仁の方たちと関わりながら作品を生み出すだろう。

小西葵 《ヒラメ(と擬態するなにか)》 フェイクファー、ウレタンスポンジ、ダンボール、プラダン

もふもふのフェイクファーの不思議生物の表情は、どこか小西に似ている。不思議生物は、妖怪なのか動物なのか、存在しているかもわからないものだと小西は言う。小西の住んでいる世界には不思議生物が棲んでいるが、その存在を自分でもはっきりさせるために一緒に住み、自分がもふもふの着ぐるみの中に入り、その不思議生物の一部になるパフォーマンスをする。

不思議生物は小西の一部であり他者でもある。もふもふの中に入った気持ちを訊いてみると「暑い」と言う(笑)。もののけ姫が獣の毛皮や角を纏い、人間と獣の境界で生きるように、小西には人間中心ではない自然観、世界観がある。私たちは子どものころ、犬にも鳥にもなれた。ギャルリ・オーブを散歩する保育園の子どもたちなら、この不思議生物をもっとも近くに感じる心を持っているはずだ。

竹田光希 《群れ》 映像インスタレーション

「群れからきたイワシが違う群れに入っていくと、違う群れからよそ者扱いされ攻撃を受ける」というのが、この映像作品のストーリーである。本来はVRゴーグルをつけてイワシの群れに入る体験を想定していたが、感染症予防の観点から難しくなり、画面が群れに入った自分の視点となっている。

イワシが強者から身を守るために群れるのに対し、SNS上で匿名となった人間は異質なものや弱者を一斉に攻撃する。イワシは3Dソフトで制作、すべて同じ個体のコピー。周回するイワシを見ているうちに、暴力を伴う言葉そのものが集団の同質性で突撃してくるように思え身震いをした。

松本芙有香 《Lotus》 ターポリンに写真印刷

ハスの異名の芙を名に持つ松本は、水に浮かぶハスの花と自身の心象や体験をモチーフにした作品を展開してきた。人間館一階のラウンジに掲げられた作品を見て、私はそこに蓮の花と葉を見てしまった。薄紅と碧を蓮に幻視したのだが、そこに写されていたのは水の中に在る松本自身の姿を写し取ったものだった。

仙台出身の松本は、東日本大震災を経験している。水の中にいる松本の自画像はさながら水の中のオフィーリアのようだが、死ではなく生のエネルギーを予感させる。コロナ禍で隔離されている状況の中でも、夜明けの開花を待つ蓮のようにいのちは育まれている。

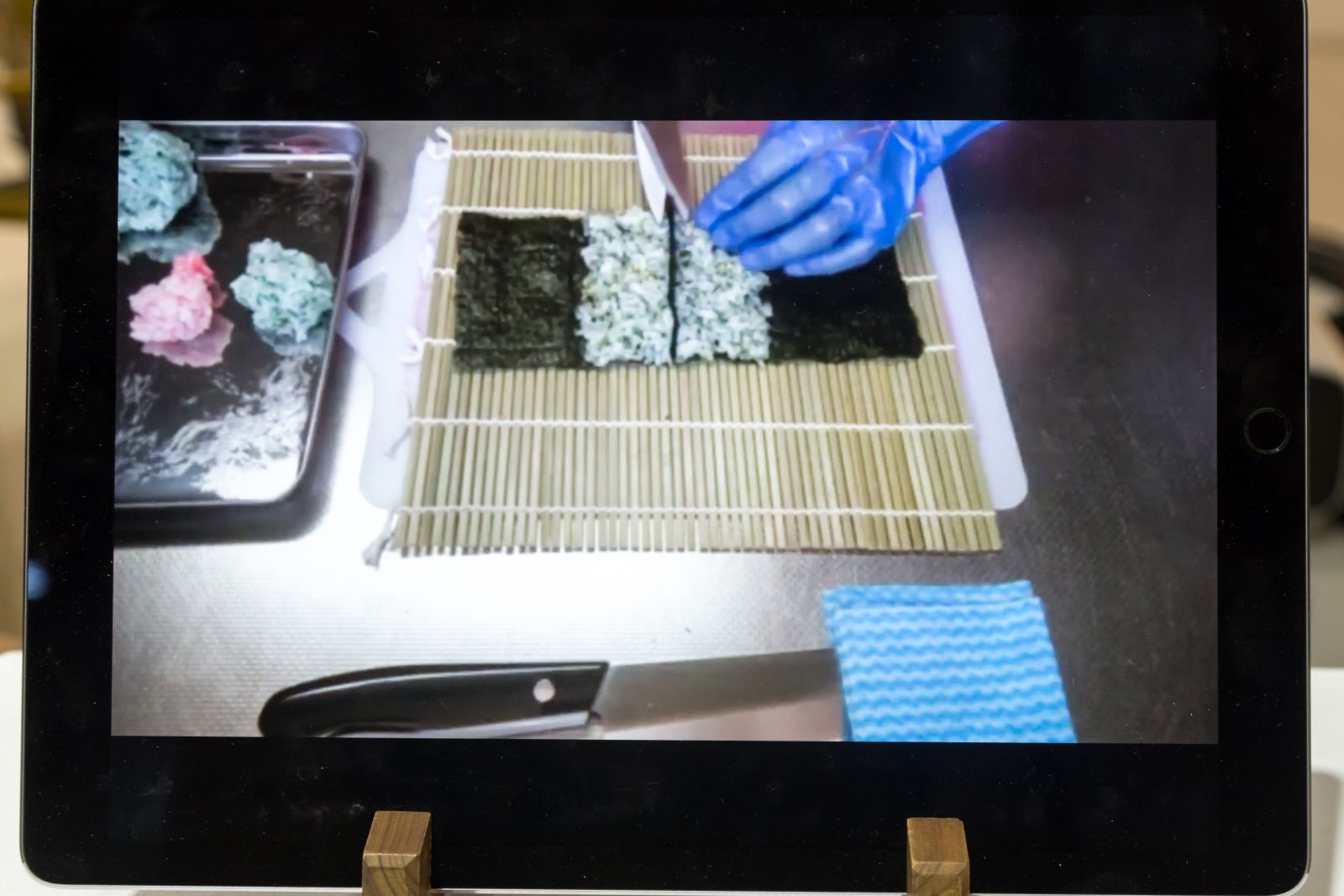

松山美優 《connection》 YouTube映像、ハンドアウト、web

松山は「繋ぐ人」である。今回は食とアートを繋げるという挑戦を試みた。

connecting with art

https://07miyu.wixsite.com/food

プロの料理人にモネの睡蓮をモチーフに巻き寿司制作を依頼した。この「デコ巻き寿司 モネの睡蓮」は、食とアートの繋がりのみならず、料理人に料理を教わりたい人たちの新たな文脈を紡ぐ。松山の提案する新たな文脈そのものが、時代と人の繋がりに変節をもたらす。松山は編集者だ。今後はイタリア料理人やケーキ職人に、新たな文脈を「編集する」予定である。

森本ひな子 《見えない世界》 石膏、粘土、モニター、写真

7年前に亡くなった視覚障碍者として生きた祖父を、自らも視覚を閉ざした状況で塑像として産み出した。文字通りの手探りで塑像を形づくる行為は、森本の記憶の中にいる祖父と出会い続ける時間だったようだ。森本が自分に価値を見いだせず、自信がなかった子どものころ、「ありのままでいい」と言ってくれた祖父。祖父の表情、背の曲がり方など、森本自身が祖父のことを感じていたように再現した。視覚のない世界を体験することで、祖父が感じていた世界を感じようとした。

コロナ禍で部屋に閉ざされた時間は、森本にとっては亡き祖父との関係性を追体験する幸福な時間だった。祖父を産み直し、自分自身の再生を試みる時間でもあったようだ。

吉本早耶香 《会話に花を咲かせよう》 鉄、鉄板にUV印刷 他

自粛期間に吉本は、何気ない会話から生まれるものが自分の活力になっていたことに気づいた。友人たちとの「過去」の時間の流れる写真。吉本は写真を金属板に印刷し、写真に写しとられた時間に存在していた会話や言葉を、点字で光のように付した。写真からは、この世には存在しない鉄の花が咲いた。銅の花は溶接で青く色を変化させている。花びらが散ることも、花が枯れることもない。

LINEの友人の言葉は、異次元からの言葉に思えたと吉本は言う。点字の言葉の持つ実在感と重みを選んだのは、喪われない言葉を求めたからであろうか。吉本はモールス信号も学んでいたという。点字やモールス信号という、その人たちにしか見えない言葉に惹かれている。

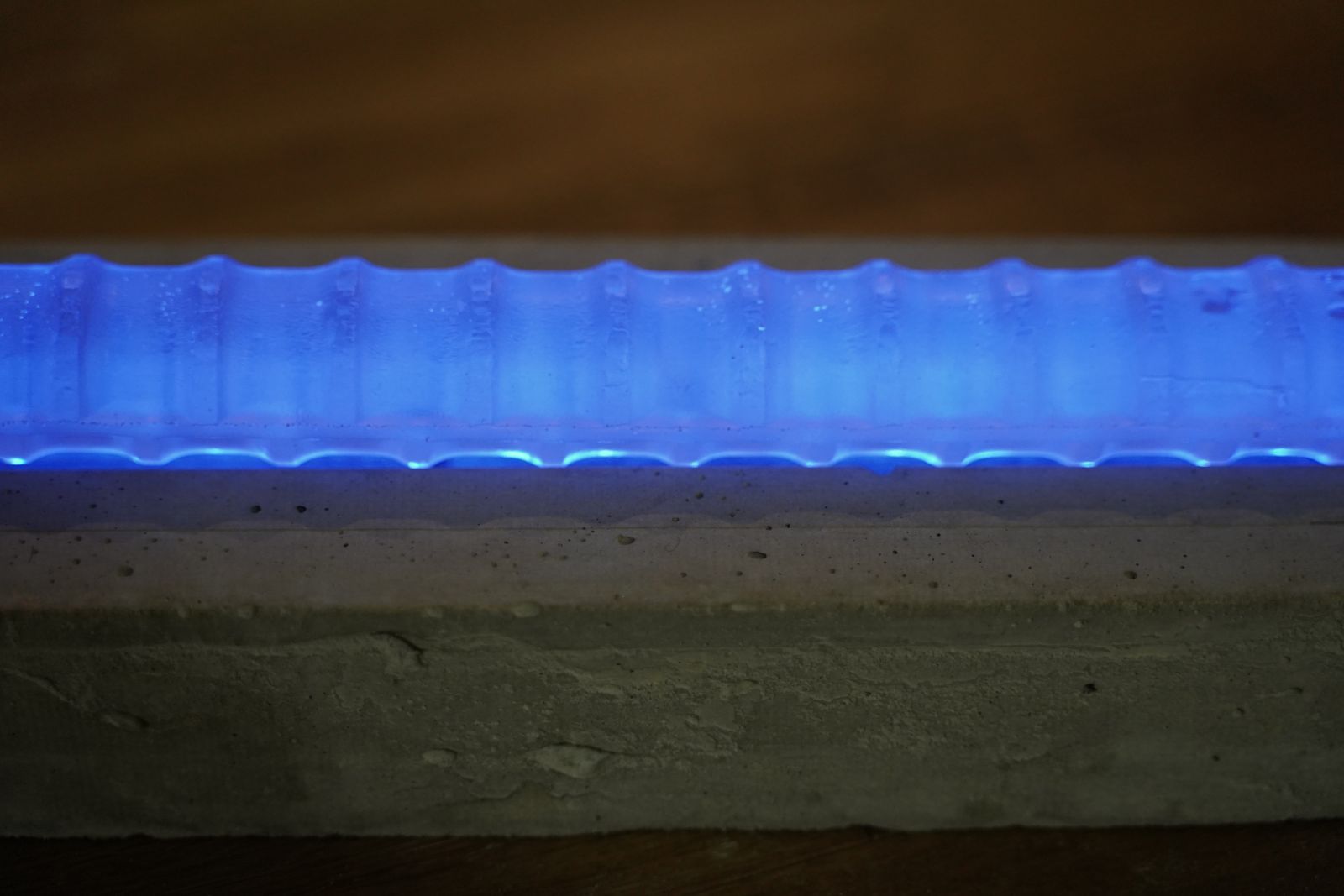

施澄鈞 《UNIT3》 コンクリート、透明樹脂、LED

施は、自粛生活で閉ざされた部屋で光を集めたくて、アクリル樹脂に青い光を反射させた。透明なアクリル樹脂が孕む青い光の幻。視る者の時間と視角、自然光や部屋の照明によっても変幻自在な光の幻なのであろう。

京都祇園の夕刻の紫の空に感動した台湾出身の施は、自然のなかにある光の色やプリズムを追う。光を集める作品を創ってきた光の編集者である。卒業後は、東京で照明デザインの仕事をする。

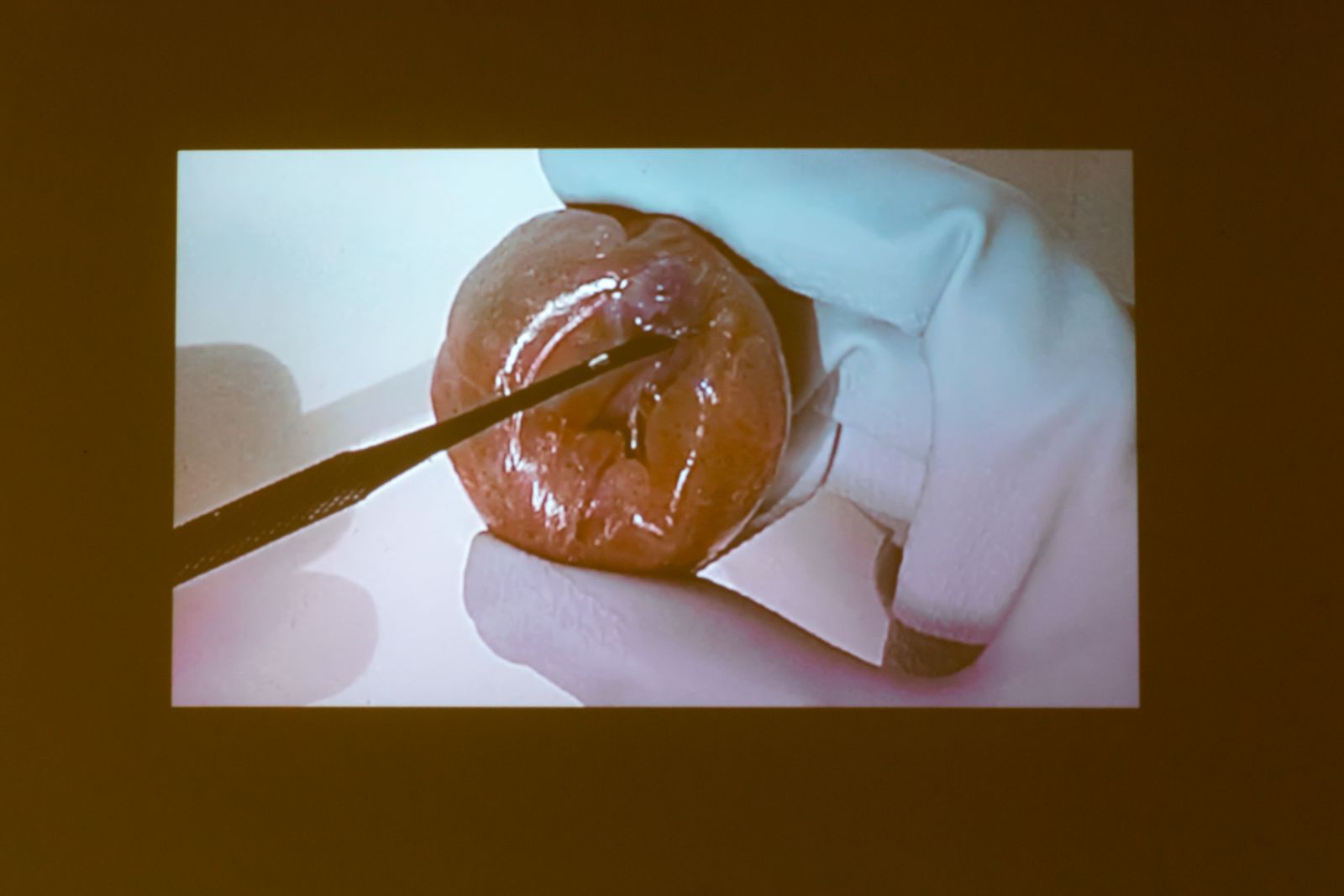

高田美乃莉 《No.22〜No.30》 映像

自粛期間の閉ざされた生活は、否が応でも自意識が研ぎ澄まされ、関心が自分に向かう。これほどまでにオンラインの画面で他者から見える自分を視る機会はなかっただろう。食べることと同様に排泄することも「生きる」ことだと言う高田は、排泄行為の疑似体験を視る、見せるという動作を創り出した。排泄は閉ざされた窓の中でも、有機体、生物としての私たちのリアルだった。

高橋綾音 《生存戦略的解説》 楠、紙にインクジェット 他

釈迦が仏になる魂の転生の過程で生まれ変わった動物たちの集合体としての阿弥陀如来像を創作する。そのなかから、鹿と孔雀の2体を出品した。

疫病に苛まれた平安時代、人々は浄土教、阿弥陀如来に願をかけた。高橋は楠から、象、兎、鼠、鯉、猿、鶏、蛇、兎、蛙、亀などを一体一体彫りおこしている。阿弥陀を彫ることで落ち着きを得たいと高橋は言う。衆生を救いたいという阿弥陀如来の本願に従って生きる道は、人々を執着で苦しめる自我や欲望からの解放への道でもある。仏は、それを見るものにしか彫りおこすことはできない。運慶だから仏を見つけることができた。ここに現代の仏師をひとりみつけた。

辻紗弥香 《蓄積される記憶》 土、樹脂、鉄

土の地層には歴史が重なっている。土は自然の変化から影響を受けて、質や色を変え、そこに在る有機物、無機物を含み込む。人間も色々な経験を重ねて存在する地層、時間の流れを体内に孕んで存在している。

辻は男でもなく女でもない自分でもない、だれにもなり得る150センチメートルの「だれか」を造った。少し小柄な「だれか」は、私にもあなたにも似ている。辻は、土は自分の頭の中にあるものを自由に造ることのできるイマジネーションだという。

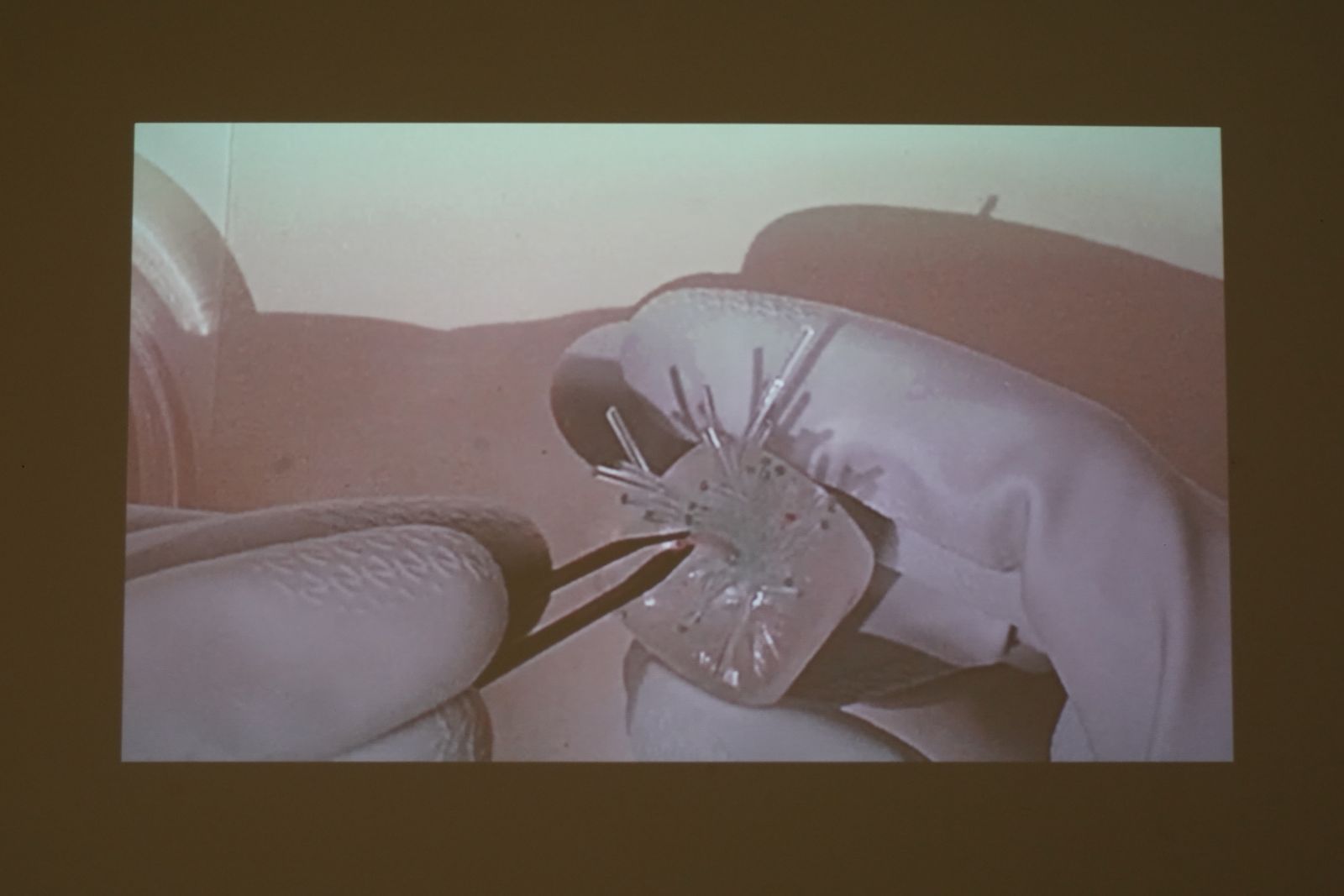

中井梓太郎 《亡霊の線》 画鋲、木製パネル、アクリル絵具、枝、ワイヤーネット

下宿の部屋に閉ざされたころ、その壁に画鋲を刺した。中井は外界に対して鋲を刺すという指の痛みも伴う行為で、止まった時間を動かそうとしていたのだろうか。画鋲は何かを壁に刺して貼り記憶をとどめるものだが、今回は媒介するものを主役の描画材として、様々な曲線をドローイングした。実家のある京都の最南端の笠置町は、日本で人口が2番目に少ない限界集落である。林に落ちていたどんぐりの枝を下宿に持ち帰り画鋲で覆いつくした。だれも触ることがなかった打ち棄てられた枝に、もう一度いのちを重ねた。

枝は死んでいるのではないけれど、この世のものではない時間に生きていて、実在している。

やがて画鋲も錆びて、木も朽ちていく。

REMA 《道路 地図 刑務所以外のモノへの逸脱の試みⅡ》 植物(フィカス・ウンベラータ)

前期展示映像の仮想のギャルリ・オーブの空間に、実在しない柱が天井まで聳え立っていた。滅びた国の神話のように、象形文字か記号の連なりが篆刻された柱。REMAが、内面的なポートレートとして、時間、地図、記号を木材に施した作品をスキャニングしたものである。仮想のギャルリ・オーブの文明が焼き尽くされた跡地には、前かがみになり幽鬼のように歩く人型。REMAが喪服の自身をスキャンし、プラスチックのマテリアルに変換させた。私はそこに、核が投下されたあとの人々の幻を視る。

REMAは、やつでの葉をデジタルで焼いて自画像をドローイングする。顔がない。バイオマスクが完成したら化粧はしないとRAMAは言う。能面が内面を隠すように、REMAには顔がない。

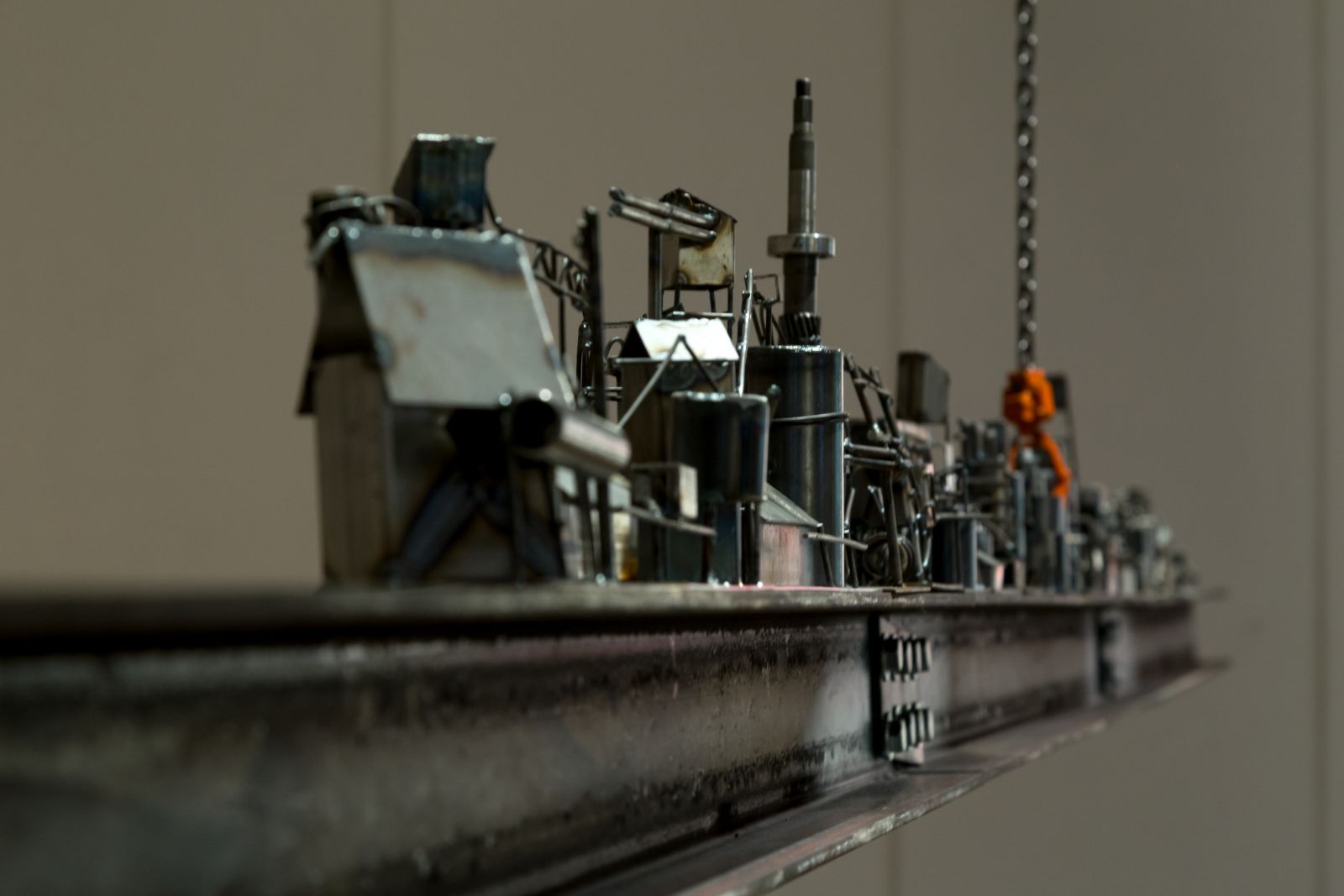

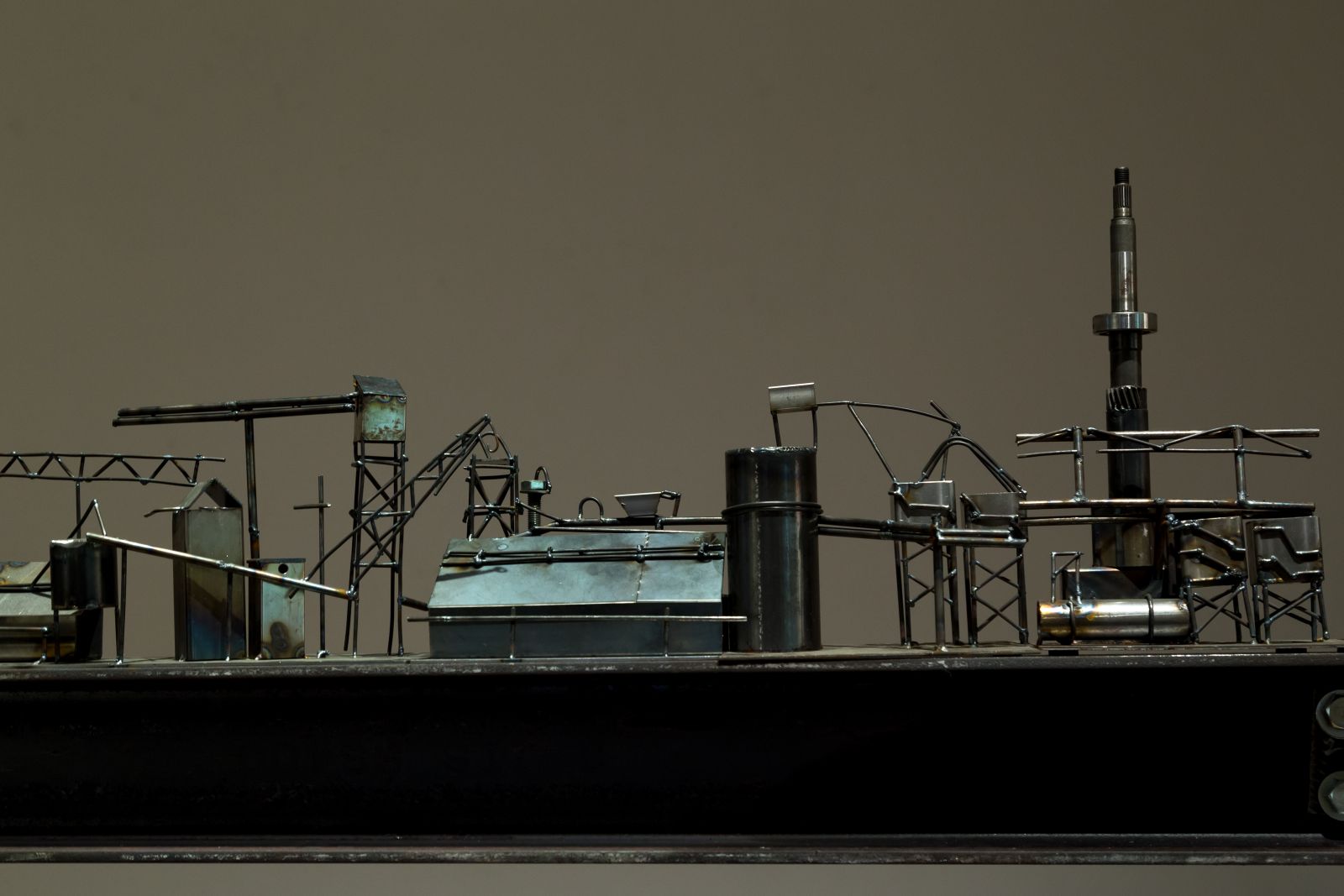

山本友梨香 《imperil》 鉄

山本の中には、幼い頃に見ていたセメント産業が盛んな大分県津久見市の海辺の光景が刻まれている。工業地帯とセメントの原料となる石灰岩の山。山本にとっては、それが自然と人類の文明が共存している原風景である。一点吊りの140キロのH鋼の不安定なバランスの上に成り立っている文明の象徴。鉄が好きで、溶接という行為自体が好きだと山本は言う。

鉄の重なる重厚な音、石灰岩の白い煙、錆びた鉄の匂いが、だれのものでもない記憶の底から立ち現れる作品である。

吉田コム 《知らない楽器を演奏するように》 映像インスタレーション

吉田は地図に向かって母にダーツを投げてもらい、ダーツが示した大阪の和泉市から乗った電車で隣に居合わせた女性に撮影を依頼し、その人のマスクと服装を制作した。映像は、吉田がそのマスクと服を身に付け、知らない楽器のような新しい体を纏って生きた記録である。産まれ直すということがテーマになっている。知らない楽器を纏った人生は、羊水の中にいるように自分が希薄化し、居心地がよくなり、その体の人と血の繋がりさえ感じるようになる。

吉田は自分のアイデンティティに葛藤を抱えていたが、あり得たかもしれないもうひとつの生に産まれ直したとき、胎嚢を破って、新しく世界を自分に開け放した。

後編へ続く。

喪われた時を変異させ、前へ。(後編)― 展覧会3.0「テレイグジスタンスと窓の外」undiscovered children

(文:文芸表現学科 教員 中村純、撮影:高橋保世、広報課)

京都芸術大学 Newsletter

京都芸術大学の教員が執筆するコラムと、クリエイター・研究者が選ぶ、世界を学ぶ最新トピックスを無料でお届けします。ご希望の方は、メールアドレスをご入力するだけで、来週水曜日より配信を開始します。以下よりお申し込みください。

-

中村 純Jun Nakamura

京都芸術大学 文芸表現学科 教員(編集者、詩人)

.jpg)