複数の空間の重なりとしての展覧会

現在、京都芸術大学内のギャルリ・オーブでアーティストグループ「未発見ノ子供達」による展覧会3.0「辺獄への遡行」展が“開催されている”。辺獄とは洗礼を受けずに死んだ者たちがいく宙吊りの世界である。それはまさに、新型コロナウィルスの感染拡大により、生を制限され、死を意識せざるを得ない我々の世界のメタファーであろう。

「未発見ノ子供達」は、京都芸術大学・総合造形コースのヤノベケンジゼミの学生有志によって結成された。新型コロナウィルスの感染症対策の一環として、長らく閉鎖されていた学内ギャラリーで初めて開催される展覧会である。2020年度においても初開催となる。

本展は、AR(拡張現実)・VR(仮想現実)・ウェブ・リアルなどの複数のメディアを用いて、重層的な空間を出現させ、コロナ禍で変容を迫られている「展覧会」の形を問うものである。新型コロナウィルスが流行して以降、美術館も閉館されたり、予約制になったり、人数制限されてきた。あるいは、3Dスキャニングを使用した3次元アーカイブ展示やオンラインビューイングなど様々な試みが行われている。ただ、いずれにしても実空間での展示として発展してきた現代アートの豊穣な経験を仮想空間で再現するのは不可能であろう。それを更新するには「展覧会」という形式自体を問い、新たな鑑賞体験を創造しなければならない。

本展はその試みの一つであるが、限られた人しか実空間で見られないという状況を逆手にとっている。大学もいまだ制限下にあり不特定多数の鑑賞者が観られる状況にない。ただ、本展がどのような展覧会なのか、すでに配信されている映像によって詳細を知ることができる。この映像を見れば、大学生の有志グループで作られた展覧会とは思えないクオリティに驚くのではないだろうか。すべてコロナ禍で外に出たり、交流する自由を奪われたりした中で作られた作品であることも重要である。

戸田樹が本展のステートメントで記すように、本来、パブリックスペースであった空間が閉じられ、パーソナルスペースである室内がオンラインによって開かれてしまい、夢の中にしかプライベートスペースがなくなってしまった特殊な状況下でのアーティストの意識の変容は、その後のアートの形をゆるがすことになるだろう。その片鱗が本展の作品にも数多く見られる。

展覧会3.0「辺獄への遡行」

https://r-narita5056.wixsite.com/hengokuenosokou

コロナ禍を経た作品群

まず会場に至る両脇の壁面に、葉美希の写真作品《Flawless》が並ぶ。葉の地元である中国の藩陽市の変貌をフィルムカメラで克明に描写したものだ。かつて中華民国と満州国で「奉天」と称され、現在も東北地方最大の都市として繁栄している。しかし、急速な近代化によって街のあちらこちらに、過去の生活の記憶を濃厚に宿した物体、廃墟が残されていることがわかる。

次に進むと上方の壁面に、吉田コムによる映像作品《Flashing stories》がある。それはあたかも映像を使ったドローイング、フランク・ステラのような半立体的作品に見える。吉田は、動画サイトにアップされている車窓からの映像を収集し、捻じ曲げたり、回転させたりするようなエフェクトを施し、一つの「平面」に定着させた。外出が制限された緊急事態宣言発令中、吉田は動画サイトを通して、「外」を眺め続けた。それは誰かの視点ではあるが、匿名性が高く普遍性の高いアノニマスな映像といえる。だからこそそこに感情を移入し、画材のように使えるのだ。

竹山富貴は友人のカップルのヌードを撮影し、彼らの線を縁取った作品《女体03(2人きり)》を展示した。生活の中でさまざまな輪郭を見せる無自覚な体の線を可視化させている。

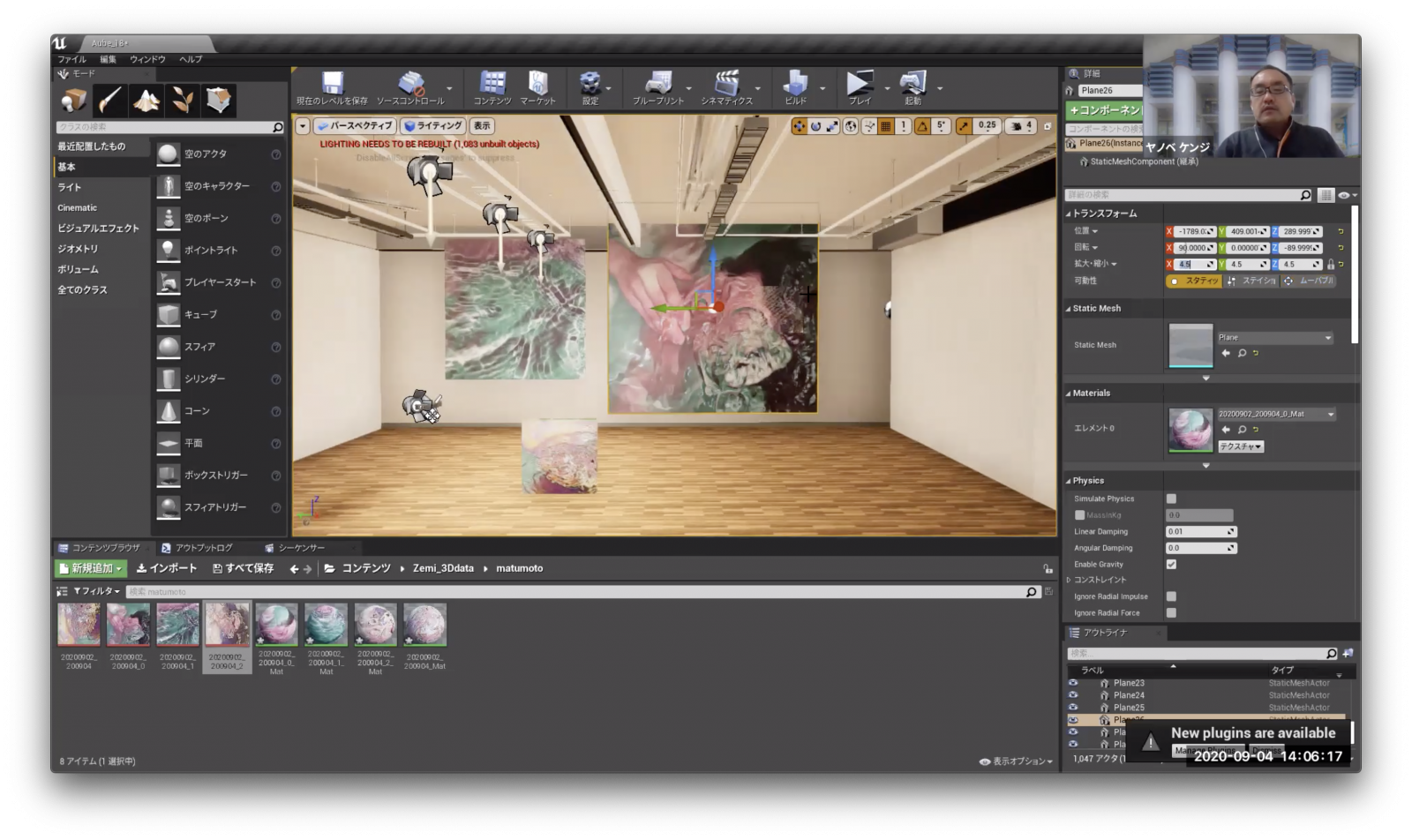

東日本大震災を経験した松本芙有香は、コスプレをした自身のポートレートを制作している。しかし、今回は外出が制限されているため、浴室に沈む自身を「自撮り」した作品《Lotus》を制作した。自身の名前の「芙」にかけて、水中に沈む「ハス」の開花前の状態、隔離されながらも成長し、内面に花を潜ませている状態をイメージした。苦しみに囲まれた現世において、仏の悟りを「ハス」に例えるように、泡を出して波打ち乱反射している水面の奥の姿には、コロナ禍を想起させる開花前の生と死のあわいが写し出されている。

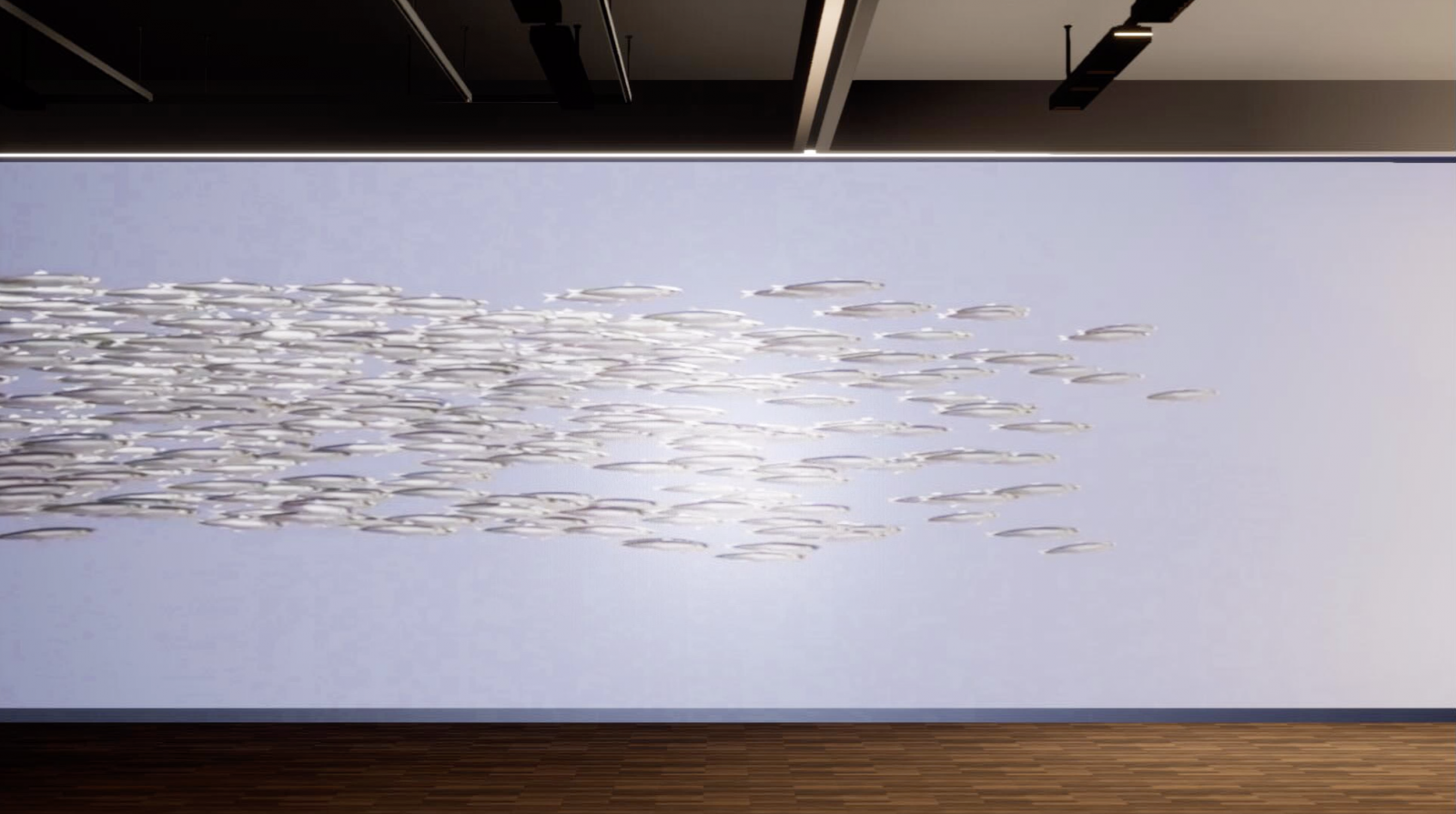

竹田光希の作品《群れ》では、CGによってイワシの群れをシミュレーションすると同時に、SNS上の「弱い者いじめ」の人間の動きを取り入れ、敵から身を守るためではなく、一人を攻撃するために群れるようにした。自然界の生物の動きに人間社会の行動を取り入れることで、自然から乖離した人間の変貌を描こうとしている。

高田美乃莉は、普段、特に意識したり、言語化されたりしていない感覚、それでいて非常に快楽的で刺激的な感覚をテーマに、それらを鑑賞者が体験できるマケット作品を制作している。ASMR(Autonomous Sensory Meridian Response)として、最近、SNSで共有されている「ゾワゾワする感覚」を生む装置といっていいだろう。ASMRは音によって表現されることが多かったが、毛穴パックや角栓を抜く動画をアップロードしたり、視聴したりする人々もいる。高田は、コロナ禍の中で自分の表皮や動画サイトを見る機会が増えたことをきっかけに、新陳代謝や排泄物が出るときの人には言えない気持ちよさを再現するための小道具を使って映像作品シリーズを制作した。本来はグロテスクになる映像を、色彩豊かなポップな小道具を使っているため、拒否反応が少なく、官能性が増している。

特徴的なポートレート作品で知られるREMAは、近年、自分ではなく葉っぱなどにドローイングする作品を制作しているという。今回は木片の片面ずつに1か月の出来事を彫っていく巨大なトーテムのような作品《地図に彷徨える女》を出品した。2020年1月から始められたドローイングは、アボリジニーのアートのような記憶の地図であると同時に、 かつてないコロナ禍を経験したREMAの内面のポートレートとなっている。

階段裏には、奥山愛菜のドローイングと、サーベイ作品《流れを変える・つくる》へリンクする巨大なQRコードが貼られている。奥山は、京都駅の東側にある旧被差別部落の地域として、近年再開発が進む崇仁地区にある小さな川「塩小路高瀬川」に注目し、少しずつ介入し流路を変更することで、生態系がどのように変化していくか記録し、日記にしている。それは地域の人々とのささかな交流と、一見コロナ禍とは無関係に生成変化する自然の営みの記録である。しかし、その小さな「治水」は、自然を激変させ、社会構造を生み出す人間のテクノロジーを反芻する行為でもあるだろう。

さらに、二階奥に上ると、暗闇の部屋で原麻琴のサウンド・インスタレーション《レイ》が展開されている。暗転している広い空間には何も置かれておらず、ただ波の音のような自然音が聞こえてくる。空間のリアリティは、視覚よりも聴覚が担うことがある。「自然としての身体」をテーマにする原による、コロナ禍によって失われた空間のリアリティを取り戻す試みといえるだろう。

ここに「ない」のに「ある」展覧会

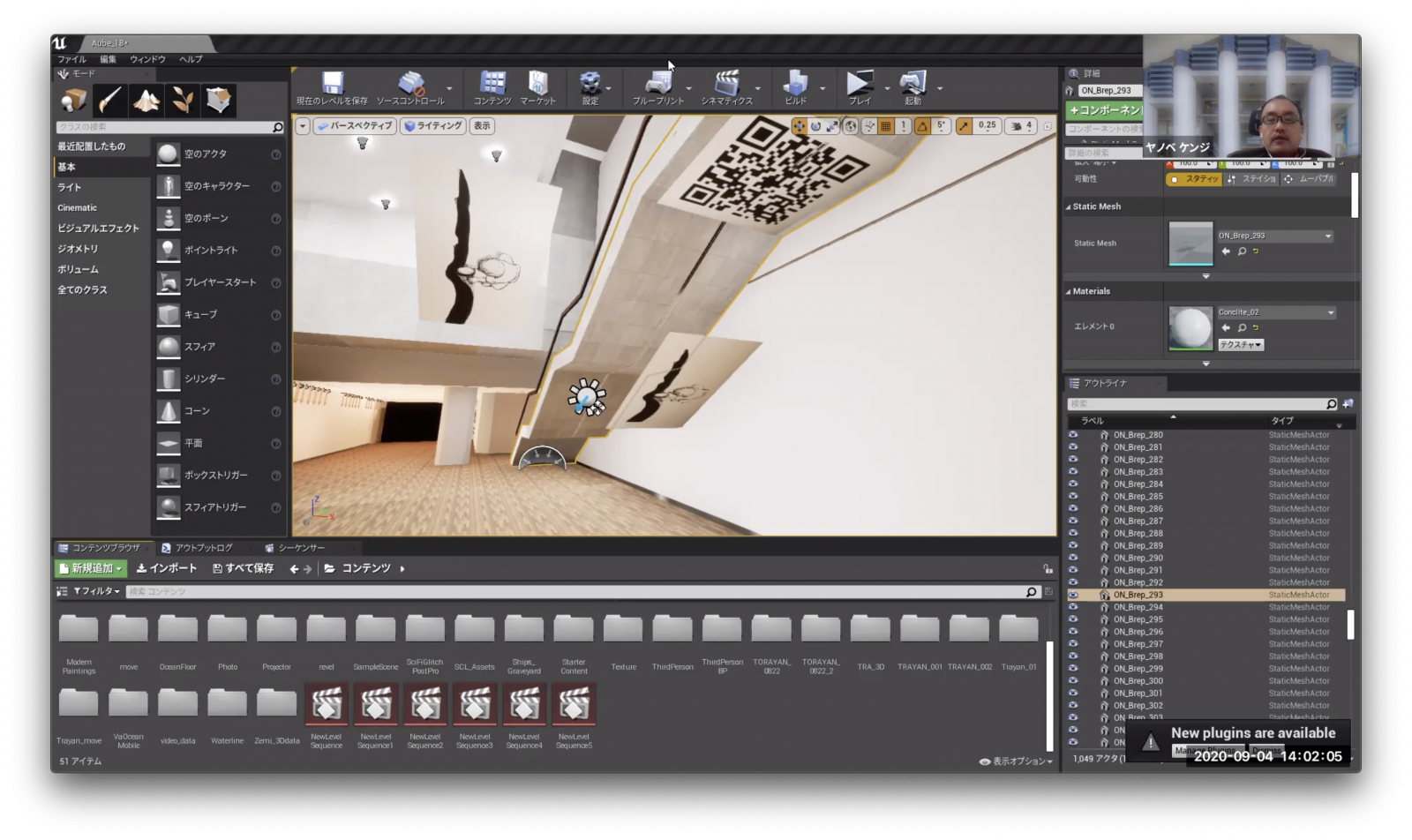

しかし、これらの作品は仮想上にしか存在しない。架空の展覧会のドキュメンタリーともいえるのだ。実際の空間に行くと、まるで搬出後の展覧会のように、「伽藍洞」になっている。そこには受付と2つのドキュメンタリー映像が流されているのみなのだ。さらに、ここで行われているはずの映像は両方架空のものだ。ヴァーチャル・リアリティ上に作られた展覧会の映像なのである。

.jpg)

つまり、鑑賞者は予め失われた展覧会をその場所に行って確認しているということになる。よく見ると、精巧に作られたギャルリ・オーブとそこに設置された作品群はどこかおかしく感じる。もちろんヴァーチャル・リアリティ特有の動きに多少の違和感があるが、映像作品に近づいた映像になると本物と区別が難しくなる。それは最初からディテイルがないからだろう。ありえない視点ではなく、人間の視線に合わせたウォークスルーを設定し、自然な映像になるように作られているということも大きい。ただし、通常より視線は高く、照明も微妙に調整されている。よりリアリティを感じ、作品が映えるように演出されている。

展覧会は、通常、制作費や技術的理由から、アーティストが望むような展示になってない場合が多い。あるいはかなり条件を考慮して妥協している。若いアーティストならなおさらであろう。しかし、ここではそのような制約がないため、より理想的な展示が行われているといえる。何も物質を展示していないギャルリ・オーブの一室で映像を見ていると、過去にあった展覧会の記録映像を見ているようであり、写真のように「それはかつてあった」という感覚を覚えることになる。

等分に分けられた隣の空間では、ハイスペックなゲームエンジンを駆使して本展のヴァーチャル・リアリティ空間を制作した大野裕和が、そのウォークスルー映像を素材にして、エフェクトをかけた作品《AUBE_PREVIEW DIGITAL HOLOGRAM VER_DEMO》を上映している。それはあたかも「この展覧会は嘘だ」と暴露しているようでもある。

本展は、自粛期間中で対面によるミーティングができなかったため、ZOOMを使いながら遠隔で準備が行われた。大野を中心に、ヴァーチャル上のギャルリ・オーブのどこに展示するか、どのような見せ方をするかすべてオンライン上で作業していった。例えば、藩陽市出身の葉は、新型コロナウィルス流行後、来日も果たせていない。まさに架空にのみ存在している展覧会なのだ。

実在と仮想が交じり合う「アマビエ彫刻」展

実はもう一つの仕掛けとして、疫病をおさめるとされる架空の妖怪「アマビエ」をテーマにしたウルトラプロジェクト「アマビエ彫刻」展が同時開催されていることにも言及したい。大野はギャルリ・オーブの精巧なヴァーチャル・リアリティを作り、「辺獄への遡行」展のプラットフォームとすると同時に、並行して「アマビエ彫刻」展も共同制作した。そこではプロジェクトメンバーによるデジタル彫刻を設置するほか、ヤノベケンジの代表作である《ジャイアント・トらやん》(2004)や《KOMAINU-Guardian Beasts-》(2019)もデジタル化して展示されている。展覧会のレポーターがギャルリ・オーブに入ると、デジタル彫刻が蠢き出すという荒唐無稽なドキュメンタリー映像であるが、こちらもVRやARを使用した新たな展覧会や「立体作品」を拡張する可能性を探る試みとして注目に値する。

「アマビエ彫刻展」のドキュメント映像(予告編)。本編は近日公開予定。

ポスト・トゥルース時代の展覧会の形

本展においても、「立体作品」であるREMAの作品は、ARとしても「設置」されている。QRコードをかざすと、REMAの作品が実空間に置かれていることが確認できる。また、小西葵の奇妙な「生物」の作品《不思議生物 スミコ》もまたAR上で「設置」されている。スマートフォンやタブレットを使うことによって、初めて会場に「実物のようなもの」が現れるのだ。ヴァーチャル・リアリティ映像には、REMAの作品の周囲を、透明なREMAの分身が徘徊しているが、それは展覧会自体が「GHOST」であることを暗示しているといえるだろう。

しかし、よく考えてみれば展覧会という形そのものが「GHOST」なのではないだろうか。本展は、展覧会そのものの本質を露にしているといえる。つまり、そもそも展覧会というフォーマットは仮設的であり、一時的なものであるということである。どれほど多くの鑑賞者が集まったとしても、期間中に観に来られる人は限られている。多くの展覧会は、会期終了後にメディアを通して確認されるものなのだ。だから記録映像や写真、テキストだけが後に残る。しかし、それがフェイクだったとしたら、歴史は嘘に塗り固められていくだろう。我々の記憶は捏造され、誰もが「レプリカント」になってしまう恐れがあるのだ。

展覧会は、ウェブなどでも公開されているが、その虚実を確かめるためには、展覧会を観に行くしかない。しかし、それは不可能に近い。実のところ、それはほとんどの展覧会が抱える問題なのである。本展は、AR・VR・ウェブ・実空間という複数のメディアを使用し、複層的な展示を実施することで展覧会の新しい形を提示することを試みながら、図らずもポスト・トゥルース時代の展覧会の問題を鋭く暴き出したといえるだろう。

なお、本展は後期展示があり、実際の物体も展示される予定である。今回の試みがどのように更新されるか期待したい。

(文・三木学)

京都芸術大学 Newsletter

京都芸術大学の教員が執筆するコラムと、クリエイター・研究者が選ぶ、世界を学ぶ最新トピックスを無料でお届けします。ご希望の方は、メールアドレスをご入力するだけで、来週水曜日より配信を開始します。以下よりお申し込みください。

-

京都芸術大学 広報課Office of Public Relations, Kyoto University of the Arts

所在地: 京都芸術大学 瓜生山キャンパス

連絡先: 075-791-9112

E-mail: kouhou@office.kyoto-art.ac.jp