MASKの対話型鑑賞プログラム「アートのヒミツ基地?!みんなで探検ツアー」にみる、アート作品との対話がもたらすもの

- 京都芸術大学 広報課

大阪・北加賀屋で約1,000㎡の工場・倉庫跡を活用し、現代美術作家の大型作品を保管・展示するMASK(MEGA ART STORAGE KITAKAGAYA)。2014年の開館以降、年に一度一般公開を行っており、名和晃平ややなぎみわ、ヤノベケンジなどの作品をみることができる。

今年は開館10周年を記念し、2024年10月18日から11月4日まで「Open Storage 2024ー祝う収蔵庫-MASK 10th Anniversary」が開催された。

その関連企画として10月27日に行われた対話型作品鑑賞プログラム「アートのヒミツ基地?!みんなで探検ツアー」では、監修を京都芸術大学アート・コミュニケーション研究センターが、鑑賞のナビゲーター(案内役)とサポーターを本学アートプロデュース学科の学生4名が務めた。

本記事では、参加者やナビゲーターを務めた学生たちの様子、MASKを運営する一般財団法人おおさか創造千島財団(以下、千島財団)へのインタビューを踏まえ、アート作品との対話がどのような影響をもたらしたのかをレポートする。

「アートのヒミツ基地?!みんなで探検ツアー」とは?

「アートのヒミツ基地?!みんなで探検ツアー」は、対話型鑑賞(※1)を応用した鑑賞ツアープログラムである。対象者を3つにわけ、小学1年生〜3年生向け、小学4年生〜6年生向け、中学生から大人向けと、各回約45分のツアーを行った。

各回に共通するのは、持田敦子の作品《拓く》を参加者自らが押して倉庫内へと入ること。もともとは“開かずの扉”であったシャッターに巨大な白壁の回転扉を挿入したもので、MASKへの入り口でもある。これから私たちは一体どんな世界へと足を踏み入れるのかーー。そんなドキドキ感を参加者全員で共有する。

そのうえで、ナビゲーターから対話型鑑賞のコツ「みる・考える・話す・聴く」が伝えられ、まずは一人ひとりがじっくりと作品をみて、その後対話による鑑賞にうつる。

見つけたモノをシェアして発見を楽しむ!

小学1年生〜3年生向けの回でメイン作品として鑑賞したのは、おもちゃのようなオブジェクトが積み上がり、その上から白い樹脂を流し掛けた金氏徹平の《White Discharge(公園)》だ。

ナビゲーターが「何をみつけたか教えて」と問いかけると、子どもたちは「鷲にみえる」「お馬さんにみえる」「メリーゴーランドみたい」と、指を差しながらさまざまなモノを挙げていく(※2)。そうしたなか「ライトなのに、なんで光ってないの?」「ピカピカ光ってるモノもあるよ」と、その場に投げかけられた疑問から新たなモノの発見につながることもあった。

問われることで生まれる解釈の変化

次の小学4年生〜6年生向けの回では、ヤノベケンジの《サン・チャイルド》を鑑賞。全長6.2mにもなる巨大な像をみんなで見上げる。色や表情、素材に関する発言が飛び出し、ナビゲーターはそれらに対し「作品のどこからそう思った?」と問いかけたり、発言を言い換えたりしていく。

たとえば、「まつ毛が長い。男性なのか、女性なのか」の発言に対し、ナビゲーターが「中性的」と言い換えた。すると、”どちらか”ではなく”どちらにもみえそう”というのはどういうことかに意識が向けられ「子どもっぽいのかも」といった発言につながった。

また、母親が作品名を口にしたのを聞いていたという参加者は「持っているものは太陽」と発言。ナビゲーターが「どこから太陽に思った?」と問いかけると「黄色くて光っているから」と答えた後、「本物の太陽なら持てるはずがない……」と疑問がわき、自身の発言内容が作品名による先入観であることに気づき動揺する場面もあった。

問われることで「みる」が深まり、参加者自身の解釈が変化した一例といえる。

ところで、初対面同士の小学生の場合、プログラム中に発言が出づらいことがある。しかし、プログラム後に作品をみてまわりながら、発見したことを保護者や学生らに伝えることは少なくない。その場で発言できなかったとしても、鑑賞のコツを自分なりに咀嚼しながらアート作品と向き合っていることがわかる。

また、保護者の中には自分の子を「人の話を聞かない子だと思っていた」ものの、他の子の発言を聞いて話していた様子を知り驚く人や、ナビゲーターの「どこからそう思う?」「(出た発言に対して)そこからどう思う?」の問いかけを日常生活でも取り入れてみると話す人も見受けられた。

プログラム中に行われたことは参加対象の子どものみならず、見守る保護者にもその後の認識や行動に一定の影響を与えるといえる。

作品はわたしたちに何を問いかけているのか

最後に、中学生から大人向けの回で鑑賞したのは宇治野宗輝の《THE BALLAD OF EXTENDED BACKYARD,THE HOUSE》。家屋を思わせる本作品は通常なら大音量を会場内に響かせているが、鑑賞中はあえて音を止め、まずは「みる」ことに意識を集中できる環境を整えた。

「ギターがドライヤー、ミキサー、ドリルと相撲の軍配があわさったものとつながった状態で3箇所にある」

「レコードプレーヤーが2つある」

「(ギターやレコードプレーヤを向くように配置されていることから)イスが観覧席みたい」

これらの発言をナビゲーターが結びつけ「家のようにみえるのにライブ会場のようにもみえる不思議な空間に感じられているんですね」と、作品の要素に着目した発言の背景を踏まえて言い換えた。それにより、参加者らが「この作品が表現している空間の性質について話している」という全体像を捉えられるよう働きかけたのである。その上で作品の音を流したところ、これまでにみてきた要素とを参加者らが結びつけ、次のような発言が出た。

「ミキサーやドライヤーといった日常音が最初は騒音に思えたけど、途中からリズムがあることに気づいて心地良く聞こえた」

「無機物が誰もいない倉庫で楽しんでいるみたい」

「日常と非日常が融合しているかのよう」

単体のモノから作品全体へと視点が変わったときにはどういったことが考えられるのか。ナビゲーターの発言は作品がわたしたちに問いかけるものを考えるきっかけづくりの役割を果たしたといえる。

3つの回を振り返ると、対象者が異なることでその場の進行に違いはあるものの、他者の発言に耳を傾けることが新たな思考を促す様子は共通している。

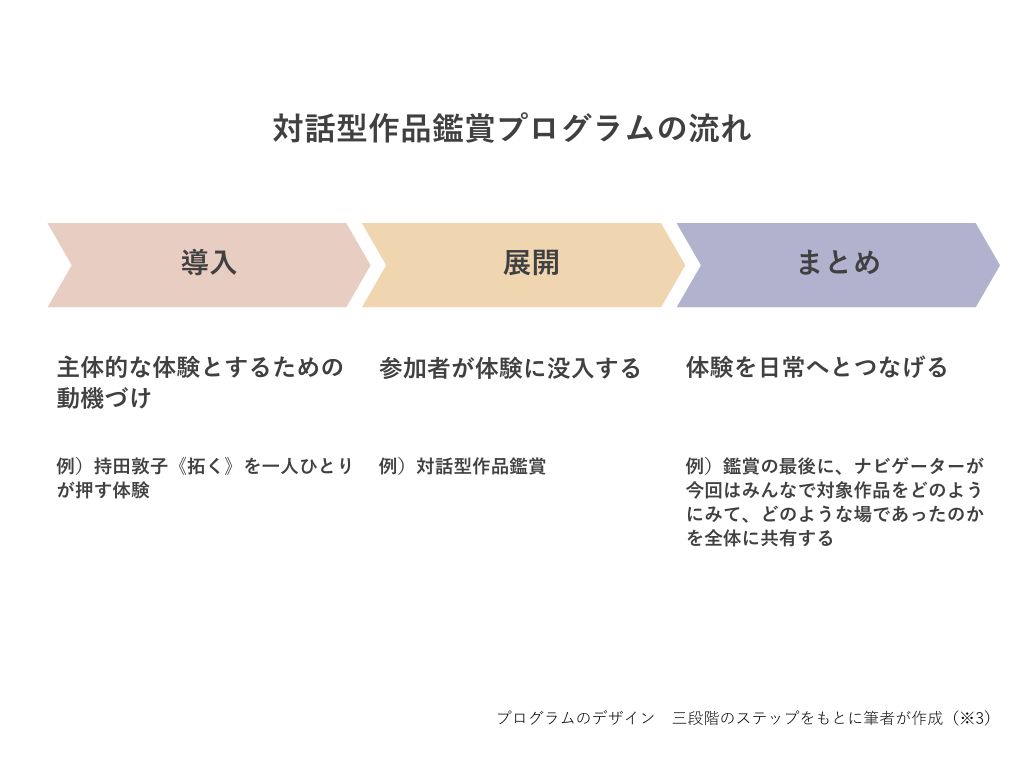

こうした効果を鑑賞中に生み出すために、学生たちが今回のプログラムを設計する際に設定した目的や重視した内容を振り返りも含めてみてみよう。

鑑賞体験をどのようにデザインするか

今回のプログラムにおいて、学生たちが定めた目的は3つある。

目的に基づき対象者に適した作品を選び、対話型鑑賞のナビゲーターとしてどのような働きかけや声かけが必要かを考えていった。特に「何かを教える」のではなく、どういった体験があれば参加者たちが思わず作品を「みたい」と思うのか、そのモチベーションや行動をデザインすることを大切にした。

ミーティングや練習を重ね準備を進めても、想定外の出来事が起こるのも現場の怖さでもあり、面白さだろう。今回でいえば、ナビゲーターが一部の子どもたちとつきっきりにならざるを得なかったり、想定と異なる人数で開始せざるを得なかったり。そうした状況に対し、学生らは自らに今できることでサポートし合い、鑑賞の場をつくりあげたのである。

プログラムの設計から運営まで手探りの中取り組んだ学生たちは、今回のプログラムを次のように振り返る。

「『何があるのか』の問いかけに対して、子どもたちは必死に自分が認識できるものの名称を話してくれました。そのため、『作品に基づいて話す』点は達成されたと考えます。また、私自身の学びでいえば、今回のように鑑賞環境が想定と異なった場合、特定の誰か一人に原因があるというよりも『そうなる背景には何があるのか?』という視点に気づけたことがよかったです」(小1〜3年生向けナビゲーター/カン・ウキン)

「プログラムを何度も改良し、参加者が自ずと『やりたい!』と引っ張られるくらいの仕掛けを意識しました。そのほうが参加者自らに学ぶ姿勢が生まれると考えたからです。このプログラム体験が参加者にどのような感情や表情をもたらし、どのような学びを生じさせるのか。単発ではなく長期的に鑑賞プロジェクトを行った場合に、子どもたちにどのような変化が生まれるのかもみたくなりました」(小4〜6年生向けナビゲーター/河森陽大)

「MASKは、一般的な美術館のように『作品をみる』ことを目的に空間がつくられたわけではありません。そのため、その場所の文脈において『作品をみる』ことが『どんな意味を持ちうるのか』の視点が大切だと考えました。自分たちがプログラムを通じて参加者に直接アプローチできる部分は限られています。プログラムを真の意味で完成させるのは、プログラムを通じた参加者の変化なのかもしれません」(中学生〜大人向けナビゲーター/坂本茉里恵)

「昨年の経験を生かし、今回も多少なりとも人数の変動があることを視野に入れてプログラムを設計していました。どうしたらもっと子どもたち同士の発言が積極的になるのか。そうした点をもっと考えていければと思いました」(サポーター/塚本楓)

学生の一人が振り返ったように、MASKは元々作品をみるための場所ではないため、アート作品をみると同時に、その場所がもつ歴史をも含めて鑑賞することになる。「かつて重厚長大産業の集積地であった“北加賀屋”の鐵工所を芸術拠点へと転用する試み」において、対話型作品鑑賞プログラムはどのように位置付けられているのだろうか。

MASKで対話型作品鑑賞プログラムを行う意味

MASKを運営する千島財団の事務局長の木坂葵氏によれば、美術館ではない場所がアート作品を収蔵・保管し見せるスペースだからこそ、「単に大きい作品があります、みれます、で終わるのではなく、作家、来場者、私どもにとっても何か意味のある活動が必要」と話す。

そうした中で対話型鑑賞を応用したプログラムを行うことにしたのは、前任の担当者がそれをすでに知っていたことに加え、来場者に親子連れが多い背景があったという。対話型鑑賞であれば、親子それぞれがアート作品に触れることができ、プログラムの対象となる子どもだけでなく、保護者にもなにかしらの発見が得られるのではと期待したからである。

今回もそうした様子が見受けられ、財団スタッフたちはそれを10年間目にしつづけている。だからこそ、スタッフたちの間では対話型作品鑑賞プログラムを行う意味を「それぞれが自分なりに持って」おり、「現代アートに対するアレルギーをなくしてもらう、親しみを持ってもらう」ためにこれからも続けていきたいという。

アート作品を介した新たな関係の構築

一方で木坂氏によれば、大型作品ゆえに入れ替わりが少ないからこそ、マンネリに悩んだ時期もあったという。しかし、マンネリだと人々が感じている状況は「わかったつもり」になっていることであり、固定観念を揺さぶる対話型鑑賞とは相性がいいと筆者は考える。

同じ作品を見ていても、鑑賞者によって感じ方や解釈は異なるものだ。毎年のようにMASKを訪れている人から「ほかの人の話を聴くことで、初めて発見したモノや新たな視点に驚かされていた」という感想があったように、一緒にみる人が変わればその場に出る発言が変わり、見方が変わることは往々にしてある。

一つのアート作品と繰り返し向き合うことは、私たちが他者との関係のなかで何度でもその作品と出会いなおせる機会ともいえる。そして、その過程で行うアート作品を介した「みる・考える・話す・聴く」の循環は、「今回はこんなふうにみんなで作品を鑑賞した」と暫定的な協働解を生み出していく。それは自分自身の視点を広げるだけでない。他者と新たな視点や価値観を共有し、新しい関係を築き変化しつづける可能性も秘めているのではないだろうか。

※1

対話型鑑賞とは、1980年代にニューヨーク近代美術館(MoMA)で開発された鑑賞教育プログラムである。グループで1つの作品をみながら、発見や感想、疑問などを話し合い、対話を通じて鑑賞を深めていく。Visual Thinking Curriculum(VTC)、および後に開発者らが発展させたVisual Thinking Strategies(VTS)がある。京都芸術大学ではそれらを発展させたACOP(Art Communication Project)を展開する。

※2

鑑賞中には金氏氏のそれ以外の作品も目に留まるため、作品群からみつけたモノも挙げられていた。

※3

中西紹一、早川克美編『私たちのデザイン2 時間のデザイン ―経験に埋め込まれた構造を読み解く―』、京都造形芸術大学 東北芸術工科大学 出版局 藝術学舎、2014年、116ページ。

ライター:南澤悠佳(編集者/コンテンツデザイナー/対話型鑑賞ファシリテーター)

京都芸術大学 Newsletter

京都芸術大学の教員が執筆するコラムと、クリエイター・研究者が選ぶ、世界を学ぶ最新トピックスを無料でお届けします。ご希望の方は、メールアドレスをご入力するだけで、来週水曜日より配信を開始します。以下よりお申し込みください。

-

京都芸術大学 広報課Office of Public Relations, Kyoto University of the Arts

所在地: 京都芸術大学 瓜生山キャンパス

連絡先: 075-791-9112

E-mail: kouhou@office.kyoto-art.ac.jp