「転生」の予行練習 ― 「写真は変成する2 BLeeDinG eDgE on PoST/pHotOgRapHy」京都芸術大学 写真・映像コース選抜展 KUA P&V

- 京都芸術大学 広報課

「写真家」は常に新しいまなざしを与えてくれるプレイヤーだ

2022年3月25日から4月9日まで京都芸術大学ギャルリ・オーブにて「写真は変成する2 BLeeDinG eDgE on PoST/pHotOgRapHy」が開催されている。同展覧会は、本学教員の多和田有希と後藤繁雄によるキュレーションによって昨年に開催された「写真は変成する MUTANT(S) on POST/PHOTOGRAPHY」に引き続くものであり、前回と同様に「コンテンポラリー・アートとしての写真」がテーマとして設定されている。両キュレーターのもと、美術工芸学科 写真・映像コースに所属する学生を中心に、そのほか本学卒業生や通信制大学院 後藤繁雄ラボの出身者、さらには後藤が主宰し、多和田も審査員として参加するフォト・アワード「TOKYO FRONTLINE PHOTO AWARD」からゲストを迎えた計19名のアーティストが選抜されたグループショーである。

後藤が主宰する出版プラットフォームG/P+abpでの「写真は変成する MUTANT(S) on POST/PHOTOGRAPHY」のカタログ刊行を経て、昨年の10月より多和田+後藤による特別講義形式のゼミが開始された。そのゼミにおいて、かれらの言葉のなかでもとりわけ印象的だったのは、「人間が考えるよりも先にテクノロジーは社会に実装されてしまう」ということだ。インターネットの到来によるデジタル技術の社会実装、いわゆるデジタル・トランスフォーメーションは、顔認証機能をはじめとしてポスト・コロナ以降も急速に進行しており、その流れを止めることはできないと言っていい。

しかし、後藤+多和田ゼミが手本とする哲学者のヴィレム・フルッサーによれば、そのような社会を逸脱できる存在が「写真家」なのだという。フルッサーは著書『写真の哲学のために』のなかで「写真家」を、盤上でゲームを構築するチェス・プレイヤーのように、そこに発生する状況を常に新しい仕方で見つめ、情報を与え、何らかの新しい事態をつくりだす存在だと説明する。つまり、写真撮影の技術が社会基盤となった今日的な状況においては、「写真家」こそが、そこに新しいまなざしを与えられるプレイヤーとなるのだ。

展覧会タイトルは、アメリカ現代文学を代表する作家の一人であるトマス・ピンチョンによって2012年に発表された(日本では昨年末に邦訳刊行された)作品『ブリーディング・エッジ』からの借用である。新しい時代を切り開くためには「流血(Bleeding)」が伴うというアイロニーが込められたこの言葉は、まさに「POST/PHOTOGRAPHY」というエッジを渡り歩く写真家たちにふさわしいタイトルだと言えるだろう。ここでは、3月25日(金)に開催されたゲスト・アーティストと後藤+多和田らによるトークイベント、同日開催されたキュレーターの山峰潤也をゲストに交えた講評会を踏まえ、展覧会に出品された作品のいくつかを紹介していく。

■ゲストアーティストによるトークイベント

日時:2022年3月25日 13:30〜15:00

出演者:伊藤颯・松井祐生・多和田有希・後藤繁雄

■ゲスト審査員の山峰潤也による講評会

日時:2022年3月25日 16:00〜

変形するセルフポートレイト

会場に入ると、これを写真の展覧会としていいのかと疑問に思うかもしれない。そこでは写真=壁面に展示という前提を破壊するような圧倒的な物量が提出されている。中心に収斂する渦巻き状に構成された会場を歩いていくと、作品同士の位置関係や個々の作品の密度がバラバラに配置されていることがよくわかる。それは「写真は変成する」という言葉からも想起できるような圧縮と膨張の運動のようにも感じられる。また、緩やかに繋がり合うようにして構成された会場では、作品同士にいくつかの共通項を見出すことができる。特に興味深いのは、参加アーティストたちが提出している「セルフポートレイト」という考え方についてである。

会場の入り口付近に設定された高橋順平(たかはし・じゅんぺい)の作品《Self Portrait(polyposis)》は、高橋自らの皮膚がモチーフになっている。提出されたイメージは、その写真を山に埋め、腐敗させたものを再び掘り起こすという過程を経て出来上がっている。布に転写されたイメージは、柱のように設置されることによって大きく拡張されている。

高橋は、このような空間的な拡張について、自分の生活する部屋が自分の身体のように感じられることがあると説明した。たまたま部屋のなかに入った虫を、喘息の発作のようにして排除しようとするなど、自身にとっての空間の居心地の良さを追求する高橋の手つきは、山の循環作用の中で腐敗していくイメージという作品の制作手法と共鳴を起こしているように思われる。

また、そのイメージは毛穴や皮脂のようなものが大きく映し出されたグロテスクなイメージに見えるかもしれない。しかし、それは同時に、顕微鏡で拡大された植物細胞のように、ある種の美しさを持ったものとしても仕上げられている。グロテスクでありながら、美しくもあるように思えるという認知のズレは、他者からどのように見られているのかを常に意識せざるを得ないSNS社会以後の「セルフポートレイト」のあり方を再定義しようとしているかのようでもある。

向珮瑜(しゃん・ぺいゆう)の作品《「X」は誰》では、セルフポートレイトが持ちうる「匿名性」に焦点が当てられている。20マスのグリッドされた枠のいくつかに真空パックしたオブジェクトを並べる向の作品は、その全体を通して「X」という人物の人格を表したものだという。

山峰氏はこのようなアプローチに対して、本棚を見るとその持ち主のことが見えてくるように、この作品がいくつかのバリエーションを持って発展しうるものであると強調した。ここで重要なのは、この格子状の物置棚のような作品が「ポートレイト」だと述べられることによって、タイトルにもある「X」は誰なのかという思考、理解の進め方がつくられるということである。

向の作品は、ポートレイトの人格を自分でつくってしまうこともできれば、特定の人物からのヒヤリング、あるいは歴史上の人物からの参照によって制作を進めることもできる。その虚実のバランスによって、今回の作品から今後に、どのようなバリエーションを持たせられるのかということに関心があると山峰氏は説明する。

今回の「POST/PHOTOGRAPHY」展では、新たな試みとして学外からのゲスト・アーティストが迎えられている。その一人である松井祐生(まつい・ゆう)の作品《Isolate Me / Enter into The Nature》もまたセルフポートレイトに関連している。

顔交換アプリやInstagramでの加工、あるいはプリクラなどで顔を変形させることについて、わたしたちはそれを自然なものとして享受しているはずだ。しかし、それと同時に、監視社会では「顔が特定されている」ということに過剰なオブセッションがある。人を管理するためには、その人の顔と情報が一致している方が都合がいいからだ。

松井の作品はこのような個人的なイメージと監視社会がもたらす矯正的なイメージの揺らぎのなかで出来上がっている。展覧会の中央付近に吊り下げられた写真と映像による立体作品は、写真を物理的にグチャグチャにしたイメージの山のようにして提出されている。それらの素材に目を向けると、過剰に加工されて変形した非人間的なセルフポートレイトの姿が見受けられる。そのようなイメージについて、松井は多和田+後藤とのトークイベントのなかで「変形したセルフポートレイトの方が自分を映し出すものとしてしっくりくる」と語る。つまり、松井の作品はアイデンティティを一元化しようとする社会から孤立するための手段として「変形」を選択しているのだ。

カメラの顔認証機能などは、現代社会における管理の極点だと言っていいだろう。ビッグデータによって個人を管理すること。これに対して、「POST/PHOTOGRAPHY」の写真家たちは、そのような管理から逸脱するための消失点へとセルフポートレイトを変形させることによって別のアイデンティティを生成している。かれらは変形するということに安堵を感じているのではないだろうか。

「コト」の再魔術化

前回の「POST/PHOTOGRAPHY」展で強調されたことの一つに「写真の物質性」がある。写真というメディアは元来、出来事を記録するための手段として用いられてきた。そのような「コト」の力を逸脱するための実践として、アブストラクトな「モノ」の写真を追求しようとする動きが前回の展覧会にはあったと言えるだろう。しかし、多和田+後藤は今回の展覧会を開催するためのレクチャーのなかで、もう一度「コト」の写真について考えてみるということを打ち出している。しかし、それは記録写真に回帰するというようなことではなく、「モノ」の写真の文脈を踏まえた、いわば「コト」を再魔術化するような写真の思考実験である。ここからはこの「コト」の観点から三つの作品を紹介する。

菊池詩織(きくち・しおり)の作品《deep forest #1(wolf rose)》は、この「コト」の力を利用したものだと言えるだろう。より厳密に言えば、それはアーティスト自らによる「コト」へのコミットメントだ。菊池の作品は、極寒の雪山に赴き、そのなかで狼の血が入った犬との関わり合いを自らもヌードになって模索するというものである。会場では、その狼犬が菊池の足を舐めているところを写したイメージやオオカミの毛皮が作品として提出されている。

山峰氏は菊池の実践に対してアイヌの事例を参照しながら、当事者性の問題について触れた。当事者性を持って語られる言説がすでに存在しているなかで、アーティストとして何かを行なうときには、自らを「自然と切り離された側の当事者」として位置付けることができるかもしれないが、その立場からは一体何が語り得るのかという点に注目する必要があると山峰氏は指摘する。また、そのような姿勢で制作する場合、手段によっては非当事者の欺瞞になりかねないという可能性もあり、そのように批判されないための説得力を持ったアプローチを提示しなければならない。

その一方で後藤は、作品化することではじめて証明できることがあるように、菊池の実践もまた、写真になることによってはじめて証明されていると述べた。それは、アーティストが辻褄を生成するための手段として写真というメディアが用いられていると言い換えることもできるだろう。ここで重要なのは、アーティスト自身が自らの実践をいかに肯定すれば作品を生成することができるのかということを見極めなければならないということだ。

大澤一太(おおさわ・いつひろ)の作品《花火が打ち上がること、うpすること、それは些細な一事》は、より個人的な物語のなかで自らを俯瞰するための実践だと言える。

二つの車のフロントガラスに映し出された映像と複数のiPhoneからなるインスタレーション作品は、大澤自身の個人的な経験をもとに構成されている。その作品は過去のトラウマを乗り越えるためのセラピーとして設計されているようでもありながら、インターネットに何かをアップロードすることがより感覚的に、軽やかなものになっていることを個人の物語を通して提示しているようにも思われる。

映像のなかで扱われている「花火」というモチーフは、大澤の個人的な経験に付随する感情的な側面と、インターネットが所構わずに他者を接続させてしまう不条理さをつなげるための接点になっていると考えることができる。花火は打ち上げられれば一瞬で消え去ってしまうが、そこで放たれた強い輝きは地上にいる多くの人々の目に晒される。大澤の作品はその花火、あるいはインターネットへのアップロードを通じて、自分の意図しないところで他者が接続されていってしまうような感覚を掘り起こしているかのようである。

インターネットに何かをアップすることの軽やかさを強調する作品をもう一点紹介する。上田愛華(うえだ・あいか)の作品《ターミナル》である。

会場の中央付近にプロジェクションされた映像を見てみると、それは日常を切り取った、いわゆるVlog的なものだということがわかる。上田によると、この映像はもともとYouTubeにアップしていたものだという。それがスクリーンを建設して、映像を映し出すことによって作品化されてしまうということはそれ自体が違和感のように感じられるかもしれない。友人との会話やサンドイッチを映しただけの映像が作品として提出されているのだ。

続けて映像を見ていると、そのなかでは菱形にくり抜かれた別の映像がレイヤーを重ねて同時に展開される。それはアプリケーションでの簡易な加工のように、粗雑な編集のように見えるかもしれない。SNSを見ればわかるように、映像を編集してアップロードするといったことは誰にでもできるようになっている。そのような誰もが使用できる素材やテクノロジーを使うとき、アーティストに求められるのは感覚的により良いと思えるような力点を選択することではないだろうか。そのSNSがもたらすVlogと映像作品をめぐる微弱な差異のなかで、上田は、映像によってダンスをするかのように感覚的なものを張り巡らせることで作品を成立させている。

どこからエネルギーを得るのか

アーティスト自らによって「コト」を生成することで作品を制作する手段のほかに、そうではない既存の文脈を再編集することで制作を行なうということもあるだろう。ここでは、その「コト」という枠組みからスピンアウトするように、何らかの人物や出来事を参照(あるいは誤読と言ってもいいかもしれない)することで制作された二つの作品を紹介する。

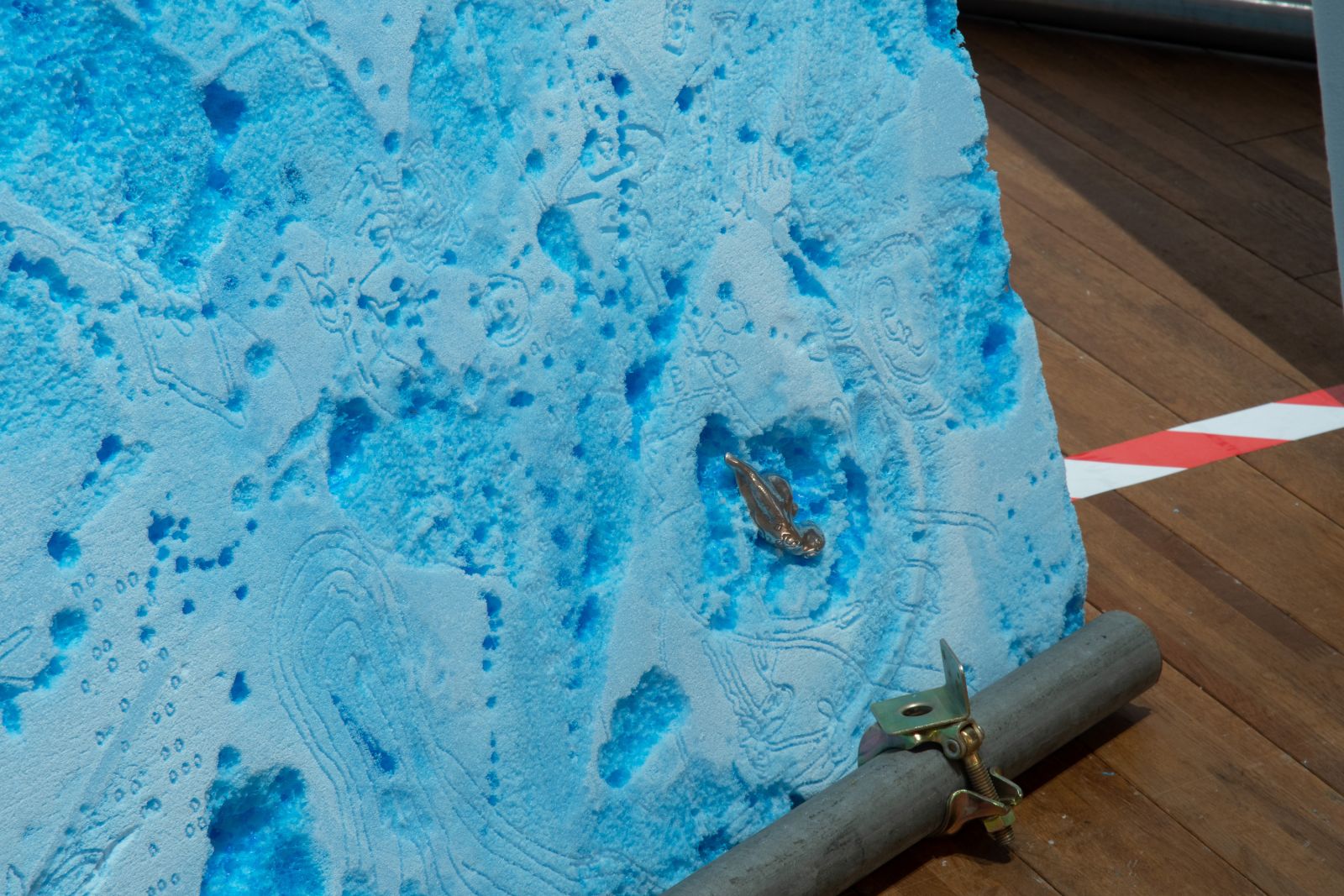

R E M A(れま)の作品《A Gaze at Ana Mendieta and Kathy Acker》は、ポリスチレンをキャンバスに見立て、デジタル・ファブリケーションを用いながら自身のドローイングを刻印、それに加え、溶剤をドリップ・ペインティングのように使用することでイメージが生成されている。

それはタイトルからもわかるように、美術作家のアナ・メンディエッタと小説家のキャシー・アッカーを参照して制作されたものである。R E M Aはもともと彫刻を専攻していたということもあり、写真そのものを生成するというよりも、写真的なイメージを扱うこの二名の作家の思考を流用した彫刻作品を制作することで「POST/PHOTOGRAPHY」というテーマへのある種のアンサーを出している。

荒々しく彫塑された表面を見ていくと、ファブリケーションによるドローイングが地図のように転写されていることがよくわかる。異なる二つの位相は、一見すれば別々のものに思えるかもしれないが、遠くから俯瞰してみると、それらの形状には共通性を見出すことができる。ここで重要なのは、これらの位相が、R E M A自身の手によって削り出されたものと、ドローイングの転写という半分オートメーション化されたものからなるという点である。

R E M Aは、展覧会ハンドアウトのなかで「同じことの繰り返しのなかで回復を求め、一致しない異質なもののなかで激しく混乱する」と述べる。これはメンディエッタとアッカーの共通項を示すものだと語られているが、それは同時に、この作品がアーティスト自らの肉体を起点にしながらイメージを形成しつつも、この時代においては、何らかの機械を介入させることによって初めて表出できるものがあるという闘争のなかで仕上がったものだと捉えることができるのではないだろうか。そのため、R E M Aの作品は彫刻的な制作手法をとっているものの、そこにはフォトグラフィックな痕跡を読み取ることができる。

もう一人のゲスト・アーティストである伊藤颯(いとう・はやて)の作品《STAR CHILD》も同様に、既存のコンテクストが複雑に絡み合うことによって制作されている。

その作品は、イメージをプリントした無数に重ねられた段ボールと、その中央に吊り下げられた、これまたイメージのプリントされた骨のような形状のソフト・スカルプチャー(本人は「スカルペチャー」と呼んでいた)からなるものである。段ボールにプリントされたイメージは、伊藤自らが撮影したものであり、それは塗装したフィギュアをスマートフォンで撮影したものだという。ピンク色に塗りつぶされたフィギュアのイメージは3Dモデリングのようにも見える。

伊藤は、この作品の制作背景にスタンリー・キューブリックによる『2001年宇宙の旅』を挙げている。しかし、伊藤はこれ自体を引用元としているのではなく、彼自身が最近見たアニメが『2001年宇宙の旅』と同じ終わり方だったということに着目して作品を制作したという。

伊藤の作品は『2001年宇宙の旅』における「モノリス」と「骨」を表したものだと言えるわけだが、それはそのように言われたからそう見えるというだけの話でもある。しかし、ここで重要なのは、そのように言ってしまうことで、その二つが結びついてしまうということだ。それはインターネット・ミームのような、気まぐれに接続したり、分離したりする情報の渦をかたちづくっている。過剰に情報が接続された社会のなかでは、そのことがかえって文脈化することを妨げてしまう。陰謀論やフェイクニュースのようなものはその代表的な事例だと言えるだろう。伊藤は、情報が接続過剰であるがゆえに、文脈化することのできない「モノリス」のような存在を擬似的につくりあげている。

写真は「死」と相性がいい

この展覧会では開催初日にrajiogoogoo(らじおぐーぐー)の作品《チーンしなさい》の一部として、アーティスト自らを弔う「葬儀」のパフォーマンスが行なわれた。その葬儀は、本物の葬儀社によって棺桶や霊前が用意され、当日の司会進行なども葬儀社の方々によって行なわれている。さらにパフォーマンスでは、参加アーティストやキュレーターをはじめとする参列者が「お別れの言葉」を述べ、霊前にはrajiogoogooのアバターである犬のアイコンが置かれていた。棺桶のなかにはrajiogoogoo本人が納められており、顔にはマルセル・デュシャンの《泉》のなかから、その犬のアイコンがひょっこりと顔を出したモノクロの写真が貼り付けられていた。

山峰氏はrajiogoogooの作品について、少々極端ではあると前提しながら式年遷宮を事例として提示し、非常に様式化されていながらも内実は空虚なものという場合、遺影というイメージが持ちうる役割は一体どういったものなのかということに着目した。この作品では、アイコンに集約されることで当人にまつわる全ての記憶がそれに収まってしまうというセレモニーにおける遺影の問題、その習慣性のなかにある異常さが強調されていると山峰氏は続けて言及している。

また、後藤は葬儀の「お別れの言葉」のなかで「写真は“死”と相性がいい」と語っていた。死んでしまった人物でも写真になってしまえば、その写真がわたしたちを見返してくるからだ。遺影などはそのわかりやすい例の一つだろう。

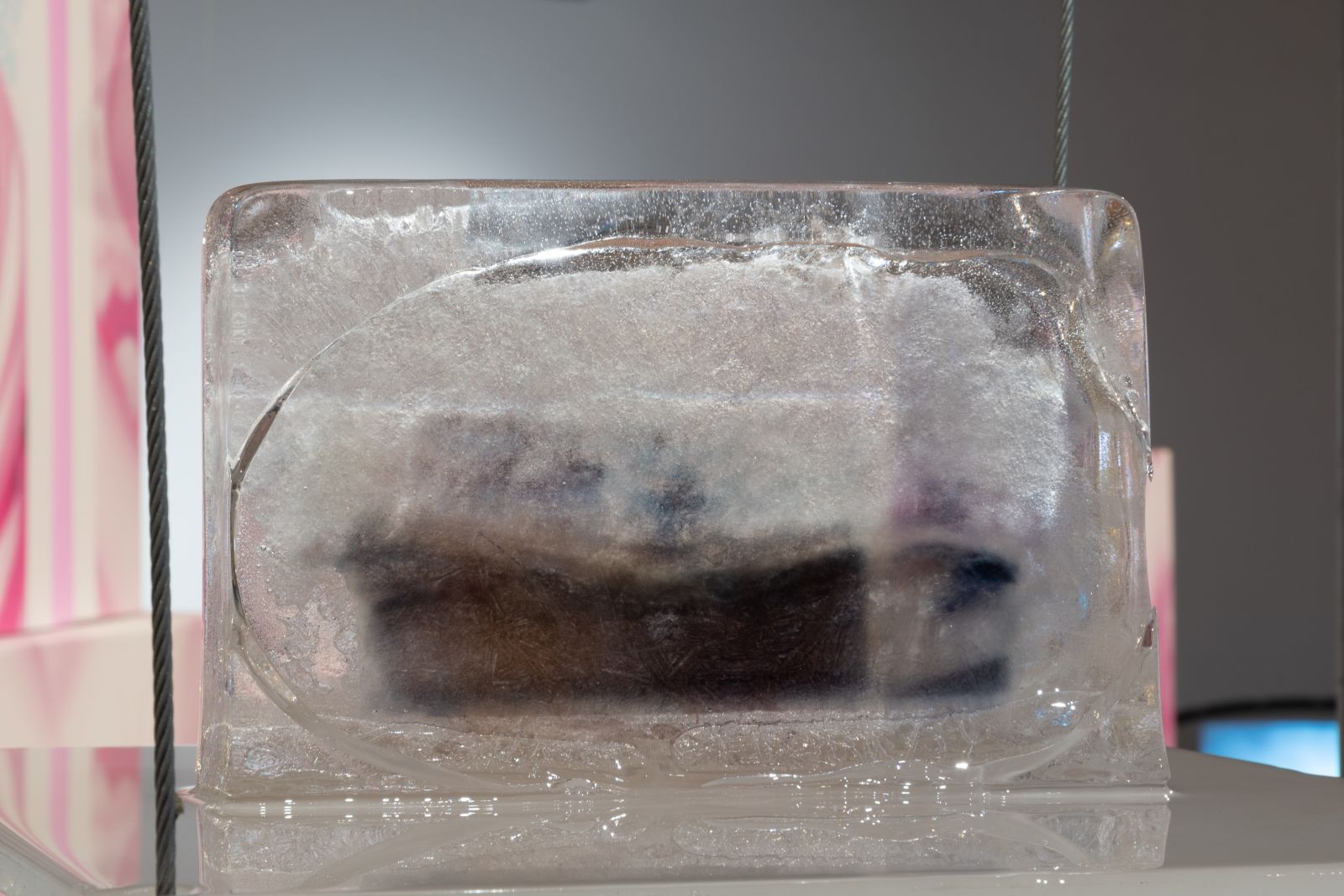

写真のほうから見返してくる。そのような「死」をめぐる写真のあり方を提示する作品がもう一点ある。会場にめぐらされる螺旋に沿って歩き、その最後の中心にある永田智矢実(ながた・ちゃみ)の作品《溶けて、消えて、漂っている》である。

金属パイプを組み合わせてつくられた立方体のなかには、目線よりもやや少し高いところに氷が吊り下げられている。その氷は永田によって毎日入れ替えられる。その氷のなかには写真が封じ込められている。その写真は、永田が参加アーティストへのヒヤリングとともに収集したもので、各人の個人的な思いのあるスナップのようなものだという。

時間の経過とともに少しずつ溶けていく氷と、吊り下げられた台座からこぼれ落ちる水を見ていると、自分のなかから何かが少しずつ消え去っていくような感覚になっていく。それは老化とともに失われていく過去の記憶のようなものかもしれない。

しかし、その氷のなかには写真が入っている。会期初日には、内側の写真を剥き出すようにして、氷が割れている様子を見てとることができた。この点において、永田の作品はやはり「死」をめぐる写真のあり方と共鳴するものがある。写真に閉じ込めてしまえば、たとえ何かを失ってしまおうとも、写真のほうからわたしたちを見返してくれる。

しかしながら、今回の展覧会に参加するアーティストたちにも、まだ詰めの甘いところがある。山峰氏は講評会をまとめるにあたり、作品そのものの表象とアーティストが伝えたいことが接続されているほうがよいと説明する。アーティストには、自身の伝えたいことを作品の表象に任せきりにして「誰かがわかってくれるだろう」という姿勢に留まるのではなく、言葉を武器にすることで鑑賞者よりも優位に立つことが求められる。はぐらかすにせよ、突き放すにせよ、言語によって自分をより魅力的に演出する必要がある。この点は、前回の展覧会レビューと同様であり、アーティスト自らによる言語的な説明については引き続き課題が残る。

後藤は、この展覧会を「生成的な展覧会」だと振り返っている。それはやってみないとわからない実験的なものだということでもあり、実のところ、今回の展覧会では「写真の可能性」の追求には主眼が置かれていなかったとも語っている。では、この展覧会では何が重要だったのか。それは、アートが固定された概念ではなく、つねに変化していくものだということを実践していくということだ。後藤はこれを「生成変化」というキーワードとともに語り、「作品主義」にならずに作品を制作する=生き残っていくためにはアーティスト自らが変成していかねばならないと説明する。アーティストは制作を続けていくうちに自らのスタイルの確立し、自分ですること/しないことが固まってしまうからだ。人間はすぐに保守化してしまう。

自身もアーティストとして展覧会に参加する多和田は、これに対して「転生の予行練習」という言葉を使って応答する。「写真は変成する2 BLeeDinG eDgE on PoST/pHotOgRapHy」はrajiogoogooの「死」によって始まった。そのような「死」を乗り越え、転生を繰り返すことで、アーティストは変成し続けていくことができる。19名のアーティストによる今回の展覧会は、この「転生」の予行練習としてのショーケースになったのではないだろうか。かれらに求められていること、それは、さながらこの会場にめぐらされた螺旋の渦のようにして、転生を繰り返しながら自らのステージを上げていくことにほかならない。

(文:藤本流位、撮影:大澤一太)

写真は変成する2 BLeeDinG eDgE on PoST/pHotOgRapHy

| 会期 | 2022年3月25日(金)〜4月9日(土)※会期中無休、要予約 |

|---|---|

| 時間 | 10:00〜18:00 |

| 場所 | ギャルリ・オーブ |

| 参加アーティスト | 藤本流位、ひろ、伊藤雅浩、菊池詩織、北桂樹、劉不順、永田智矢実、中川桃子、追立大地、大澤一太、銭安妮、rajiogoogoo、R E M A、高橋順平、多和田有希、上田愛華、向珮瑜 |

| ゲストアーティスト | 伊藤颯、松井祐生 |

京都芸術大学 Newsletter

京都芸術大学の教員が執筆するコラムと、クリエイター・研究者が選ぶ、世界を学ぶ最新トピックスを無料でお届けします。ご希望の方は、メールアドレスをご入力するだけで、来週水曜日より配信を開始します。以下よりお申し込みください。

-

京都芸術大学 広報課Office of Public Relations, Kyoto University of the Arts

所在地: 京都芸術大学 瓜生山キャンパス

連絡先: 075-791-9112

E-mail: kouhou@office.kyoto-art.ac.jp