アートにとってキュレーションするモノとは何か?慶野結香×堤拓也「“ARTIFACT”から考える ― 場所とモノに対するキュラトリアルな実践」

- 京都芸術大学 広報課

キュレーター堤拓也の問いと実践

2021年9月21日、京都芸術大学大学院の主催で、慶野結香(キュレーター)をゲストに迎えて、トークイベント「“ARTIFACT”から考える ― 場所とモノに対するキュラトリアルな実践」が開催された。司会は、本学の情報デザイン学科を卒業し、共同スタジオ「山中suplex」でプログラムディレクターを担っている堤拓也が行った。堤はコロナ禍における新しい展覧会の形として、山中suplexにおいてドライブイン展覧会「類比の鏡/The Analogical Mirrors」をキュレーションして話題となり、来年開催される片岡真実(森美術館館長、グローバル・ゼミ初代ディレクター)芸術監督による国際芸術祭「あいち2022」でもキュレーターとして選ばれている。山中suplexとしては、東京で「血の塩/Salt of the Blood」展(LEEFSYA、8月21日~9月11日)を実施し、その続編となる形で、京都府域間展開アートフェスティバル「ALTERNATIVE KYOTO in 福知山」の一環として「余の光/Light of My World」展(旧銀鈴ビル)を、慶野結香(青森公立大学 国際芸術センター青森)と共同キュレーションを務める。慶野は、本学の通信教育部 芸術教養学科のチューター、非常勤講師も長年担当している。

今回、京都芸術大学大学美術工芸学科のレクチャー企画「Artists' Platform」と大学院、ICA Kyotoの共同で、堤と慶野を招いたトークイベントが開催されることになった。当初、堤と慶野を美術工芸学科に招いたスタジオビジットを行う案もあったが、コロナ禍で難しくなったこともあり、高橋耕平(美術工芸学科)と、見増勇介(情報デザイン学科)、山城大督(アートプロデュース学科)らが協力し、中山和也(大学院グローバル・ゼミディレクター、ICA Kyoto副所長)が支援する形で、今回の特別講義が実現した。見増と高橋、山城は、今年春にギャルリ・オーブで開催された「For the next decade ―少し未来の芸術の未来―」展においても出品しており、協働作業を行ってきた。それぞれが現役のアーティスト、デザイナーであるため、常にアートの状況にアンテナが張られており、現在のキュレーター、アーティストの動向を把握していることも大きい。なかでも堤は、もっとも注目すべき若手のキュレーターであることは間違いない。

その堤の問題意識は、「ドライブイン」による展覧会など、奇をてらうように見えるが明確である。「類比の鏡」展では、サイトスペシフィックな滋賀と京都の県境の「山中町」にあるスタジオを、展覧会場に変えるために自動車を使い、コロナ禍において実施できる展覧会の形態の提示と同時に、大航海時代に端を発するグローバリズムに批判的視座を持ち、保護された芸術作品と鑑賞者の反転、「ホワイトキューブ」に均一に配置されるモダニズム的な鑑賞法に対するオルタナティブな方法として位置付けた。今回、堤がキュレーションする展覧会「血の塩」「余の光」は、「汝らは地の塩、世の光である」という聖書の言葉を変えて、キリスト教と、そこから漏れ落ちた表現をテーマにしている。キリスト教を直接的なテーマとする芸術作品は、16世紀、カトリックに対してプロテスタントによる宗教改革が起きて以降、海外貿易によって富を得た市民階級の台頭などもあり、徐々に主流ではなくなっていく。その後、アカデミーやサロンから独立した印象派や、メディウムに純化したモダニズムの表現によって、宗教性はまったく排除されているように見えるかもしれない。

しかし、欧米社会の根幹はキリスト教であり、実質的に現代アートはキリスト教の派生と考えてもおかしくはない。日本にも、カトリックとプロテスタント国が世界で覇権争いを繰り広げた大航海時代にキリスト教が伝来するが、秀吉、家康によって排除され、キリスト教の教化は禁止、交易はオランダのみとなった。アジア・オセアニア圏では、独自の文化圏を維持した稀有な国といってよい。明治以降に、産業革命後の科学技術や西欧文化が流入するようになったが、キリスト教という共通の文化基盤がないまま、モダンアートや現代アートを取り入れており、それが良くも悪くも独自性となっている。「血の塩」、「余の光」展は、その共通の文化基盤から漏れ落ちた表現を拾いだし、現代アートに内包される美学や倫理を相対化することを企図している。今日における、グローバリズムもまたキリスト教やユダヤ教文化圏の基に築かれたプラットフォームと言っても過言ではない。その上で、日本のような独自の文化圏の表現が、グローバリズムの課題が露呈するなか、どのような異なる価値観や対抗するプログラムを差し込むことができるかをテーマとしているのだ。

慶野結香とパシフィックという巨大な海のコミュニティの視点

堤は、「余の光」展をキュレーションするにあたり、サモアというオセアニアの一国の博物館に学芸員として務めた経験があり、異なる視野を持つ慶野との共同キュレーションを試みた。堤は、ポーランドという西洋の周縁の国に留学経験があり、西欧社会の周縁にあるサモアに滞在していた慶野との共同作業により、西洋/キリスト教の文化基盤を相対化する多様な視点を加えたいと考えたからだ。特別講義では、慶野のサモアでの経験を踏まえた、ユニークなキャリアと視点が紹介された。

慶野は、東京大学大学院時代、東京大学総合研究博物館の研究室に所属していた経験から、モノにどのような文脈を付ければ、新たな価値となるか考えてきた。東京大学総合研究博物館は、文理融合の総合博物館で地学系・生物系・文化史系からなる。美術史や建築史のような美術館的なものから、民族博物館的資料、さらに科学博物館的な資料も豊富にあり、様々な視点、キュレーションによって異なる価値を与えることができる。

その後、秋田公立美術大学ビジュアルアーツ専攻社会貢献センターの助手となり、空き家を改造したレジデンススペースなどの、地域とアーティストの交流拠点を運営したり、ギャラリーBIYONG POINT(ビヨンポイント)で、岩井優などのキュレーションを行ったりしてきた。秋田公立美術大学は、藤浩志らユニークなアーティストが教鞭をとり、フィールドワークやリサーチと地域との協働作業によるプロジェクト演習を多数行っている。それは現在では困難となった、人々の密集による交流であり、日本各地の芸術祭でも同様のことが行われてきた。しかし、人の交流が主体の場合、モノとの関わり方、見せ方も常に変動する。そのような環境から、博物館的なモノを主体とした展示について再考したいと考え、海外渡航を模索する中で、JICA(国際協力機構)の青年海外協力隊の職種の中に学芸員があることを発見し、サモア・ジャマイカ・ラオスという選択肢の中から日本につながりがあるサモアを選んだという。

サモア独立国は、南太平洋(オセアニア)に位置する7つの小さな島からなる。1772年、オランダ人が発見した後、現在の首都であるアピアが捕鯨船の補給港として栄え、ドイツ、イギリス、アメリカが勢力を争うが、1899年、ドイツが西サモアを領有、アメリカが東サモアを領有(現・アメリカ領サモア)する。1919年、ドイツが第一次世界大戦で敗戦したため、西サモアはニュージーランドを施政権者とする国際連盟委任統治領となる。第二次世界戦後、国際連合信託統治領を経て、1962年独立。1970年にはイギリス連邦に加盟、1997年に国名をサモア独立国に変更した。

現在の人口は20万人程度、面積は2830平方キロ、東京都の約1.3倍程度という小さな国だ。公用語はサモア語、英語。1830年以降、キリスト教が国教であり、現在はプロテスタント・カトリックと現地の伝統が混じりながら信仰されている。子供は一人の女性に平均7人程度生まれるが、半分は国に残り、半分はオーストリアやニュージーランド、ハワイ・カルフォルニアに出稼ぎにいき、そのまま戻らないケースも多いという。したがって、サモア以外に本国の人口以上のサモア人コミュニティがある。fine matという織られたマットの民芸品が知られており、それらはモノに交換したり、換金したりすることができる。

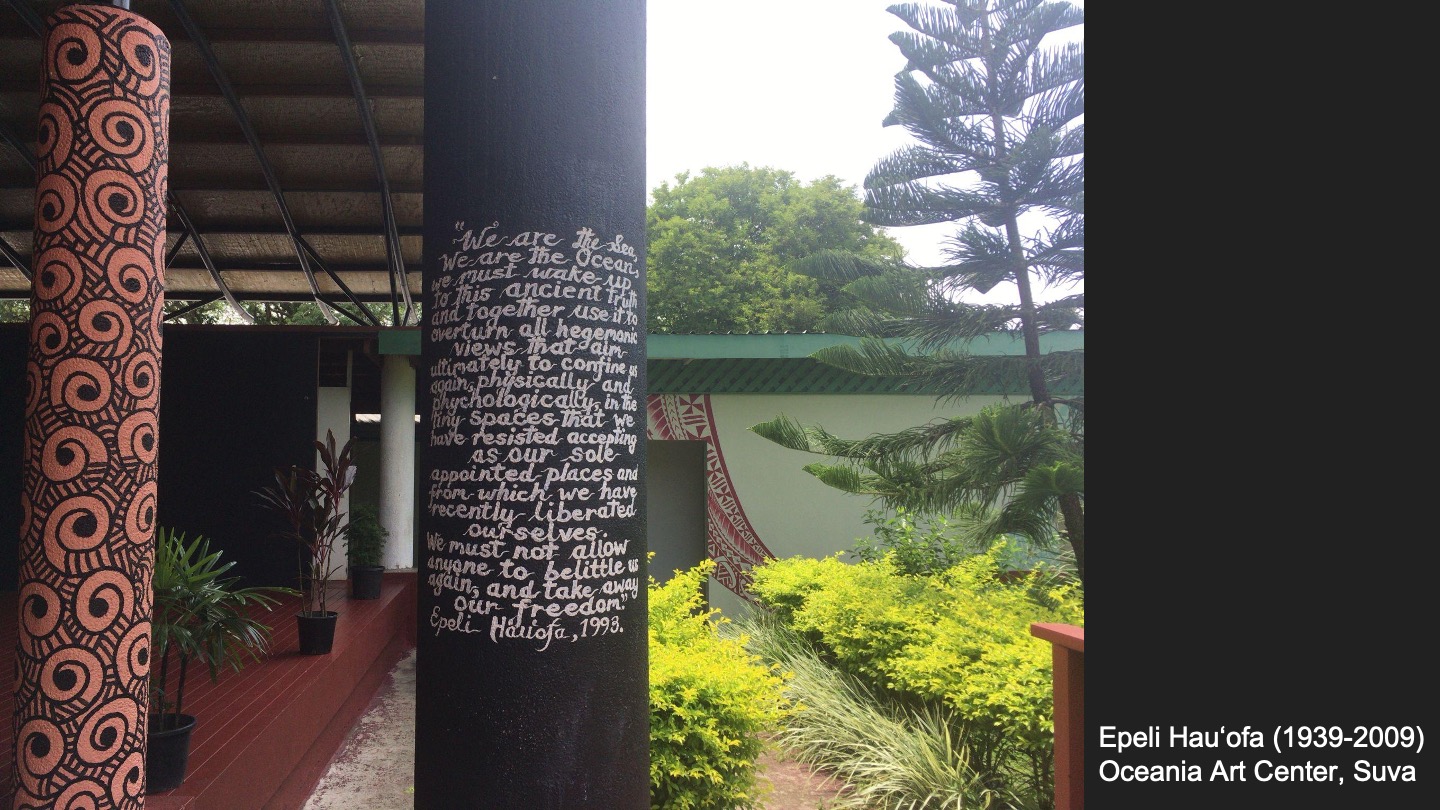

ミクロネシア、メラネシアといった、オセアニアの地域分類では、ハワイ諸島、ニュージーランド、イースター島を結んだ三角形(ポリネシアン・トライアングル)からなるポリネシアに位置し、太平洋でもっと広域の文化圏である。ポリネシア人の祖先は、台湾におりそこからカヌーを使って南下し、紀元前900年頃にサモアに到達、しばらく定住し、最終的にはイースター島まで行きついたのではないかと言われている。この海洋の大移動は、オーストロネシア語族と言われる言語分類にも痕跡が残っている。一般的に、大きな太平洋に浮かぶ小さな島々という認識があるが、カヌーと海流や風向き、鳥、星座といった自然のコンパスを使って、自在に移動していたことが近年わかっている。フィジーの人類学者・文筆家は、Epeli Hauʻofa(1839—2009)は、「Our Sea of Islands」において、「We are the sea, We are the ocean」から始まるエッセイを書き、海洋自体が一つの文化圏であることを主張したという。その言葉は、彼が創設したセアニア芸術センターの柱に刻まれている。

オセアニアというキュラトリアルの先進地域

慶野は「オセアニアはキュラトリアル先進地域」として紹介した。例に挙げたのは、オークランド博物館のPCAP(Pacific Collection Access Project)、ニュージーランド国立博物館(The Papa)の常設展、APT9(Asia Pacific of Contemporary Art)の3つである。それぞれ、①移住者のコミュニティと収蔵品のリサーチ、②美術作品を地域文化、歴史の展示に効果的に取り入れること、③コミュニティとアーティストの協働、というキュラトリアルな実践が試みられている。

まずオークランド博物館のPCAPでは、多くの収蔵品を所蔵しているが、その名前や使い方が不明な場合も多いという。それらを島々からニュージーランド・オークランドに移住しているコミュニティの人々に実際見てもらい、彼・彼女らの記憶や視点から、名前や由来、使い方などを調査し、目録に加えていく。今回は、二股の水入れの目録が、コミュニティの調査後、大幅に書き加えられていることが紹介された。

次に、ニュージーランド国立博物館(The Papa)の常設展では、実際に使用する人類学的モノに加えて、現代の文化的事象や歴史的背景を、批評的に捉えた現代アーティストの作品が並置されている。ここでは、サモア出身でニュージーランドを拠点とした画家が、キリスト教の受容する過程を、現代に都市に置き換えた平面作品や、コーンビーフ缶を使って牛のオブジェにした作品が紹介された。19世紀末に西洋やニュージーランドでコーンビーフが作られて現地に輸入され、実際の牛ではなく、fine matとコーンビーフ缶が交換されるようになったという。作品は、西洋の資本主義社会に組み込まれた皮肉となっている。いずれも民族学的なモノを展示するのではなく、批評や解釈を加えたものである。それらによって、その他の展示されているモノの理解も深まる効果があるだろう。

さらに、2018年にブリスベンのQueensland Art Gallery(QAG)、Gallery of Modern Art(GOMA)、略してQAGOMA(QAG+GOMA)で開催された APT9(Asia Pacific of Contemporary Art)では、アジア・パシフィック地域のコミュニティとアーティストの協働によるプロジェクトが見られたという。特に「Women's Wealth」というプロジェクトでは、女性の制作する工芸品をテーマに、パプアニューギニアのブーゲンビルやソロモン諸島から、オーストリアに移住してきた人々にルーツを持つアーティストを、本国に送り込み、現地の人々とワークショップを通して、互いの共通の文化的土台を確かめる試みを行った。アーティストはフィールドワーカーのように、各模様の部族ごとの違いについて、対話によってわかったことを記述し、実際に制作されたケープなどを展示している。さらに、美術館では現地の女性が実演することも行われていたという。

オーストラリアやニュージーランドは、パシフィックを含めアジアやその他の諸国から移民が多い多民族国家だが、だからこそキュラトリアルな面でも、それぞれのコミュニティにアクセスしたり、本国の人々と交流を持つようなプロジェクトが多いことが印象的であったという。つまり、かつてはカヌーと航路が離れたコミュニティをつないでいたが、現在では、キュレーターやアーティストによるキュラトリアルな実践がそれに加わったのだ。

パフォーマティブな展示と記憶の継承

それではサモアでの慶野のキュラトリアルな実践はどうだったのか?慶野は、滞在中、サモアにおける文化庁に2年間所属し、1999年に開設されたサモア国立博物館で学芸員としての国際ボランティアの任についていた。所蔵品は約500点、見学者は年間3000人程度という小さな規模である。しかし、サモア自体に博物館教育の専門家がおらず、コンテンツが自分たちで作れないという課題があるという。そのため、常設展では、サモアとニュージーランドにおける近代史に関する、オークランド戦争記念博物館(ニュージーランド)で展示されたパネルの寄贈を受けて再展示されていた。実際のモノはサモア国立博物館の所蔵品に置き換えられているが、自分達の視点でキュレーションされているわけではない。他にも外部の機関から提供されたモノがつぎはぎになった状態で置かれていたのだという。

一方で、展示する文化自体が違うのではないかという疑問もあるという。すなわち、民族の記憶を博物館的な方法で収蔵・展示する文化はなく、仮設的なものであったり、パフォーマンスとして見せたりすることが行われてきたのだ。例えば、1930年代に行われた農業展では仮設で木材を組み、布を大量に吊り下げて見せていたり、現在、女性省が主催する、コミュニティごとにfine matを作り、母の日に1等賞を決める祭典では、パフォーマンスをしながら見せていているという。つまり、一種のショーであり、「生きている文化」として、パフォーミング・アーツがサモアの根幹にあるというのだ。

それらの状況を観察し、慶野はサモア国立博物館の企画として、太平洋で開催された文化のオリンピックをきっかけに1972年に結成された、ティーチャーズ・カルチュラル・グループという伝統的な踊りを国の代表として行っている先生たちの歴史をテーマにした。外国への移住が1950~60年代に増加し、文化の伝承が危惧されたこともあり、先生たちがナショナル・ダンス・グループをつくれば、生徒にも継承されると考えたからだという。

設立当時のメンバーはすでに5、6人以外は亡くなっており、その時点でインタビューや調査を行わないとその歴史や記憶が喪失してしまうということもあった。その他に、海外の博物館の映像や新聞記事を集めたり、彼・彼女らが所有している遠征旅行の際の写真を提供したりしてもらい展示を行った。その際、記事の収集や当時の写真、インタビューなどの調査をサモア人と協働で行ったが、展示に関しては慶野自身が担当した。結果的に、そのたくさんの子供や親族などが集まって思い出を語ったり、各々記念写真を撮影したり、同窓会的で旧交を温めるような場となったという。ただ、やはり一番盛り上がったのは、パフォーミング・アーツであり、現役のティーチャーズ・カルチュラル・グループのダンスの実演であったようだ。

アーティスト/現在を起点に、過去と未来を結ぶ織物

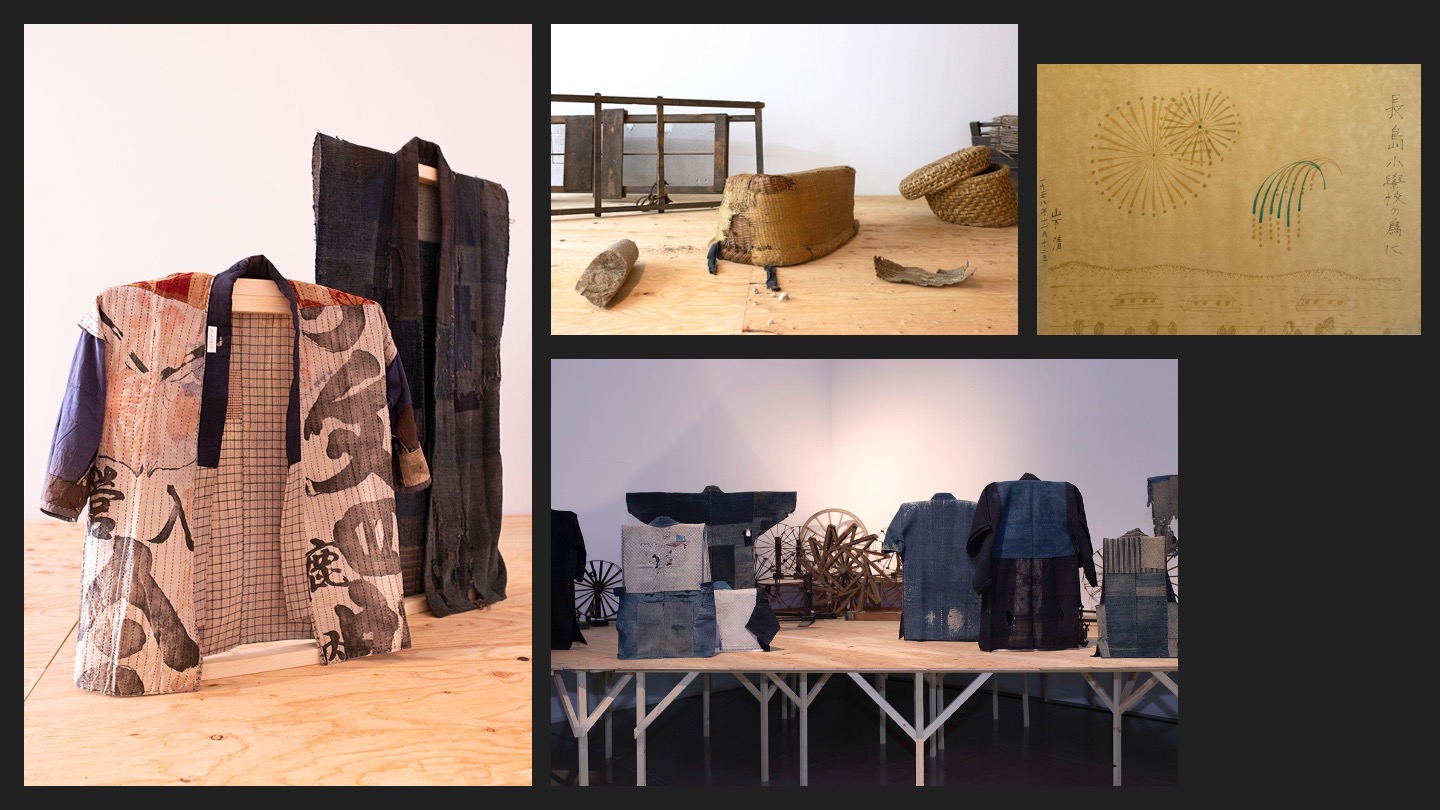

帰国後、慶野は青森公立大学国際芸術センター青森(ACAC)にうつり、「いのちの裂け目―布が描き出す近代、青森から」(2020年、ACAC)を企画する。そこでは、アーティストが、青森市教育委員会所蔵する、裂織や刺し子、ボロをはじめとする風土に根ざした布類や農具など青森の民俗資料から発想した新作と、文化財を用いたインスタレーションが行われた。それが可能となったのは、文化財を常設展示する博物館や学芸員が不在であり、それを逆手にとって、アーティストの視点で新たな文脈をつむいだり、価値を生成するという試みがなされたのだ。

招聘されたのは、アジアを拠点に、手芸や工芸、伝統文化の技術をもとに現代アートの活動を行う3人の女性アーティスト、碓井ゆい、遠藤薫、林介文である。その展覧会の方法は、慶野がオセアニアで見た様々なキュラトリアルな実践からも影響を受けている。特にニュージーランド国立博物館(The Papa)の常設展に近いかもしれないが、それぞれのアーティストがフィールドワークやリサーチを重ね、文化財と作品を組み込んだ形でインスタレーションが展開されており、3つのキュラトリアルな実践や展示形態の融合が進んでいる。

そこにおいて、現在のアーティストと過去の文化財は並列であり、慶野のいう“artifact”(≒人工物)として等価である。重要なのは、アーティストのキュラトリアルな視点と実践である。つまり、文化財を過去のモノとして扱うのではなく、アーティストの進行形の問題意識、ダイナミックな「現在」の地平から文脈を編み直すキュレーションと、プレゼンテーションの方法がモノに新たな価値を吹き込むのだ。それは過去を問い、未来への道しるべともなる。

例えば、遠藤薫は、青森と全国から集めた着物を裂き、裂織を織り上げて直径約5メートル巨大な「落下傘」を制作した。さらに、青森出身で布の芸術性に早くから注目した民俗学者、田中忠三郎の収集した民具と、山下清が描いた「花火」の肉筆画と同時に展示している。全国を放浪し、貼り絵で知られる山下は、鉛筆画等も描いており、知的障害とともに、サヴァン症候群と言われる画像記憶があったとされ、写真のように正確な記憶を頼りに描かれている。特に長岡の花火は有名だが、空襲と似ていると述懐しているという。

つまり、遠藤は青森の戦争を含む近現代の歴史/記憶をなぞりつつ、自分の作品以外のモノも編み込んで、モノのネットワークに仕立て、今日的なアクチュアリティを表現している。それは、クレア・ビショップのいう「弁証法的同時代性」を想起させるが、そこに美術館や専任の学芸員がいるわけではない。アーティストによる仮設的な展示で、自分と他者のモノを複雑に組み込んでおり、アジア・オセアニア的な価値観から生まれているようにも思える。それは西洋的な美術館という歴史がないがゆえの別の可能性かもしれない。慶野はその環境自体を設定するという、新たなキュラトリアルな実践を行っているといえるだろう。

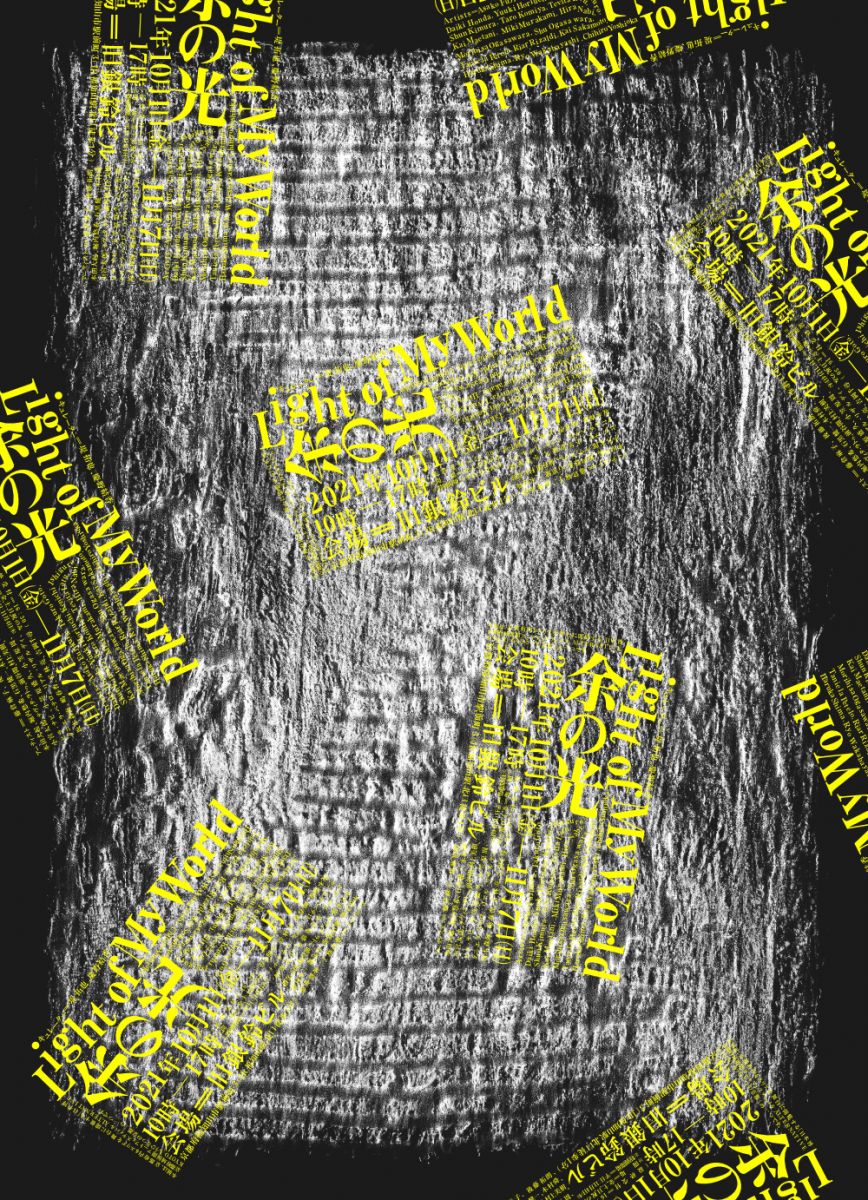

「余の光/Light of My World」展の試み

そのような、慶野と堤の共同キュレーションがどのようなものになるのか期待が高まる。今回、新約聖書・マタイによる福音書5章13-16節にある「汝らは地の塩、世の光である」

というイエスの言葉から漏れ落ちた価値、すなわち「キリスト教世界の模範的価値」ではなく、「余の光」すなわち「個々の価値」を救いあげた作品を、福知山の旧銀鈴ビルにおいて展示する。

慶野によれば、サモアでは、98%がキリスト教を信じているという。1830年に伝来して以来、キリスト教がプロテスタントやカトリックが混合しながら土着化して根付いていている。キリスト教の大聖堂の中では、キリスト教とサモア人の文化様式の両方が描かれていたり、セレモニーにおいて現地の様式と混合したり、独自の現地化が起きている。一方で、日本のキリスト教は1%程度であるが、美術教育や文化様式は西洋諸国と共通のものがかなり多いだろう。しかし肝心な共通基盤を理解できず、土台から浮いた表現となっているかもしれない。いずれにせよ、その異質な価値観にこそ「余の光」があるといってよい。

具体的には、山中suplexに属するアーティスト9名の他、外部より10名のアーティストを、慶野と堤で選び、キュレーションを行っているという。そこには、慶野がオセアニア地域から選んだトンガ出身のアーティスト、デヴィタ・ラトゥ、タニエラ・ペテロ(ともに「APT10」参加予定)や、堤が選んだインドネシア出身のリアル・リザルディ、パキスタン出身のヒラ・ナビなども含まれており、平面や映像作品ゆえに、コロナ禍でもアジア・パシフィックを横断するキュレーションがなされていることは特筆すべきだろう。

このような文化相対化の試みは、1989年、ポンピドゥー・センターにおいてJ=H・マルタンがキュレーションした「大地の魔術師」展以降、様々な場所で行われきたかもしれないが、白人男性によるオリエンタリズム的な視点から脱するのは難しく、女性や非白人の視点というのは現代においても大きなテーマとなっている。それは非キリスト教的な文化的価値観とも重なる部分が多い。一方で冷戦終結後、グローバリズムの進行によって、世界は同質的になると同時に、ナショナリズムが高まり、各国各地域で異質なものを排除することが目立ってきているように思える。堤と慶野の試みが、場所とモノを再編し、異質なものをつなげ、漏れ落ちた光/価値を拾う、新たなキュラトリアルな実践となることを期待したい。

(文:三木学)

余の光/Light of My World

| 会期 | 2021年10月8日(金)~11月7日(日)10:00~17:00(16:30 最終受付) ※会期中の金土日祝のみ、ただし11月4日(木・平日)は特別に開場 |

|---|---|

| 会場 | 旧銀鈴ビル(京都府福知山市駅前町3/JR福知山駅 北口 徒歩1分) |

| 参加アーティスト | 藤倉 麻子、後藤 拓朗、本田 大起、堀内 悠希、石黒 健一、木村 舜、小宮 太郎、テヴィタ・ラトゥ、前谷 開、村上 美樹、ヒラ・ナビ、小笠原 盛久、小笠原 周、タニエラ・ペテロ、リアル・リザルディ、坂本 森海、嶋 春香、若林 亮、吉岡 千尋 |

| キュレーター | 堤 拓也、慶野 結香 |

| グラフィック デザイナー |

吉田 勝信 |

| インストーラー | 耕三寺 功三 |

| 広報・編集 | 平野 春菜 |

| コーディネーター | 朝重 龍太(京都府) |

| キュレトリアル・ インターン |

趙 悦含、大越 円香、郭 禹鋯 |

| 主催 | 福知山イル未来と実行委員会、京都文化力プロジェクト実行委員会 |

| 協力 | アートコートギャラリー、LEESAYA、山山アートセンター |

| 助成 | アーツサポート関西 |

京都芸術大学 Newsletter

京都芸術大学の教員が執筆するコラムと、クリエイター・研究者が選ぶ、世界を学ぶ最新トピックスを無料でお届けします。ご希望の方は、メールアドレスをご入力するだけで、来週水曜日より配信を開始します。以下よりお申し込みください。

-

京都芸術大学 広報課Office of Public Relations, Kyoto University of the Arts

所在地: 京都芸術大学 瓜生山キャンパス

連絡先: 075-791-9112

E-mail: kouhou@office.kyoto-art.ac.jp