グローバリズムの裂け目から見る合わせ鏡 ― ドライブイン展覧会「類比の鏡/The Analogical Mirrors」

- 京都芸術大学 広報課

「山中」にあるスタジオを逆手にとったドライブイン形式

コロナ禍の第三波が到来する中、京都と滋賀の県境に位置する「山中」の共同スタジオ「山中suplex」で、感染対策をとった試みとしてドライブイン展覧会「類比の鏡/The Analogical Mirrors」が開催された。

滋賀県大津市山中町の会場では、2014年より共同スタジオが運営され、樹脂、金属加工、石彫、木工などの立体制作に加え、屋外での大型作品の制作もできる。さらに、2016年からは半屋外のギャラリーを設置し、展覧会の企画や、海外からのアーティスト・レジデンスを受け入れるなど、幅広い活動を展開してきた。

大学を卒業すれば立体作品を制作する設備や空間を自身で用意するのは大変なため、山中suplexはアーティストにとって貴重な存在であろう。さらに、有望な若手アーティストが集結しているためアート関係者からも注目される場所になってきていた。

特に山中suplexの共同創設者である小笠原周(彫刻家)・小宮太郎(アーティスト)・本田大起(彫刻家)・石黒健一(彫刻家)、さらに前谷開(アーティスト)、坂本森海(陶芸家)、小西由悟(作家)、木村舜(アーティスト)、和田直祐(美術家)、堤拓也(キュレーター、グラフィックデザイナー)など、京都芸術大学(旧・京都造形芸術大学)出身者が多数を占めており、在校生や教員との交流も多く刺激となっている。なかでも今回キュレーションを担当した堤拓也(つつみ・たくや)は、以前、京都芸術大学の附属ギャラリーであったARTZONEのディレクターを任されていたこともあり、共同スタジオを超えた機能を活性化させている。

しかし、京都と滋賀の山中という交通の便が悪いこともあり、実際に訪問した方は少なかったのではないだろうか。

今年、新型コロナウイルスの感染拡大で多くの展覧会や芸術祭が中止になったり、延期になったり、オンライン開催に変更されるなか、行政も文化芸術活動のコロナ後の実施方法のさまざまな模索について補助や助成を積極化してきている。

そこで山中suplexは、広大な敷地と半屋外のギャラリーという特性を活かして、「ドライブイン展覧会」を実施することを企画し、京都市や滋賀県、文化庁、アーツサポート関西などの支援や補助を受けることになった。「三密」による感染拡大を避けるために、車中からの鑑賞に可能性があると考えたのだ。車中ということが前提なら、交通の便が悪いという山中のデメリットも克服することが可能だ。

しかし、それが果たして有効な手段なのか、第二波の渦中であった8月には筆者を含む7人の美術関係者の外部アドバイザーを招聘し、「ドライブイン展覧会」の試行展に対する評価を受け、今回の展覧会に反映させた。

8月に実施した「新たな鑑賞条件を想定した展覧会フォーマットの研究・開発・試行 (ドライブイン形式・試行編)」より。そのときの記録も公開されている。https://drive.google.com/file/d/1PQ0VmJCgJRFRP1yKEjG6roqcOHLVV4PF/view

それから3か月がたち、感染症は一時落ち着きを見せていたが、あっという間に第三波が訪れ、「ドライブイン展覧会」は感染拡大時の展覧会として本番を迎えることになったのだ。

展覧会は11月6日から12月6日の金土日祝の17時から22時の間で開催され、そして、体験した人々のSNSからは興奮を伴う感想が流れていた。そこでどのような展覧会だったのかレポートしていきたい。

半屋外空間における形式と次元の追求

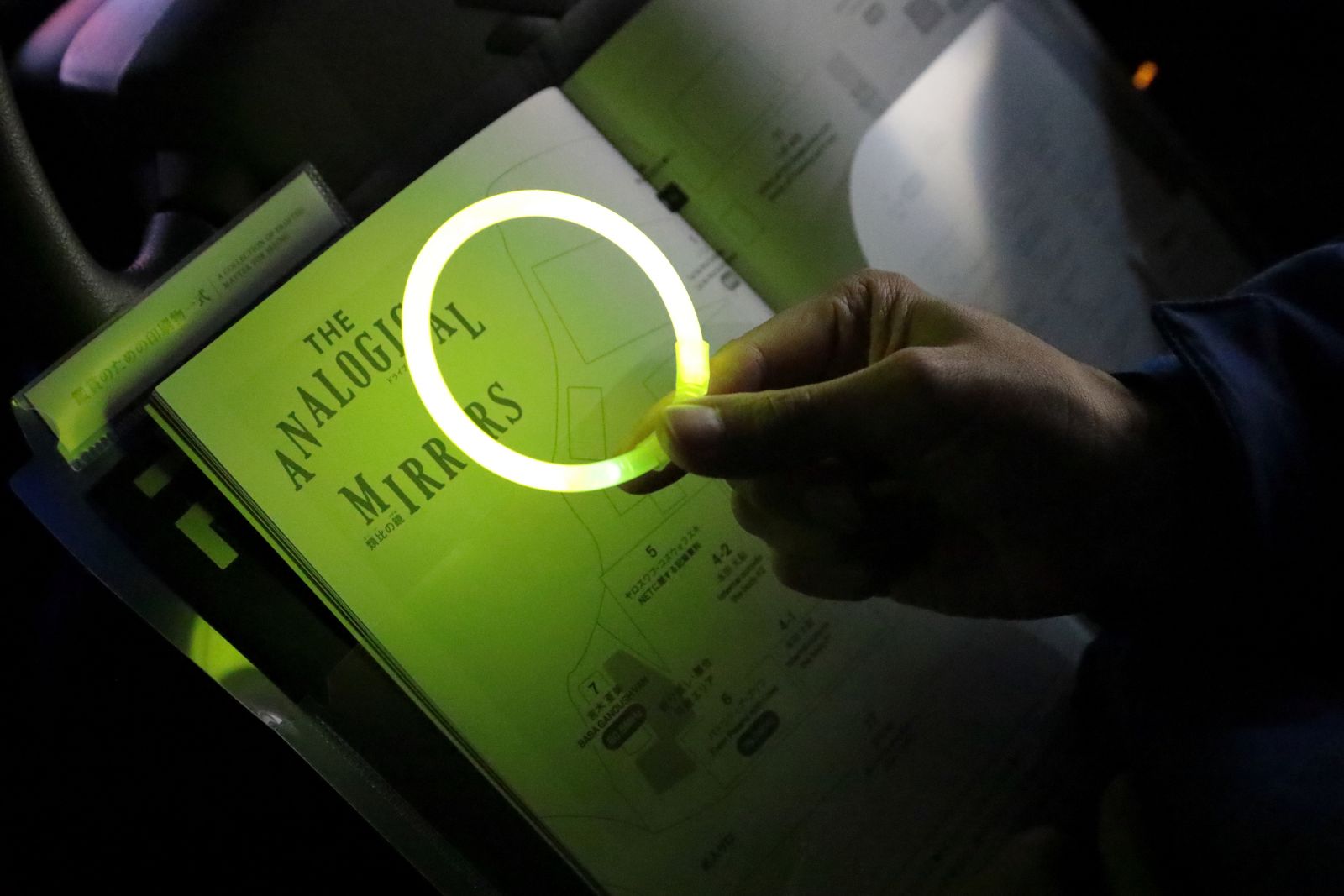

入口に到着するとまずガイドから、展覧会カタログを渡され、鑑賞方法の案内を受ける。

地図と作品案内の掲載されたカタログを見る場合は車内の照明ではなく附属の蛍光ライトを使うこと、時間は最大75分間、音声のある作品は各チャンネルに合わせることなど、ドライブインで鑑賞するための「鑑賞ルール」が練られていることがわかる。それはさしずめ、テーマパークのようでもあり、お化け屋敷のようでもある。テーマパークのキャスト顔負けの手慣れたガイドは、日頃は舞台作品に出演している役者であるという。

まず、半屋外に作られたギャラリーを車中から見ることになる。両脇にガレージのように分節された空間が並ぶ。最初に小笠原周(おがさわら・しゅう)の作品《ドライビングテクニック》がある。

小笠原は、漫画などをモチーフにして、石を素材とした彫刻作品を制作しており、今回は大理石の彫刻の台座に車輪をつけた。しかし、鑑賞者は車から見るため彫刻の裏側に回ることはできない。ガラスのないショーウィンドーのような空間といってよく、彫刻ではあるがほぼ視点を固定された2次元的な表れになる。

今回、小笠原がモチーフにしたのは、ミケランジェロの《アダムの創造》である。《アダムの創造》は、バチカン宮殿内にあるシスティーナ礼拝堂天井に描いたフレスコ画の一部であり、あまりに有名なそのポーズは、映画『E.T.』など現代のエンターテインメントでも何度も反復されてきた。ミケランジェロは、彫刻家でありながら多くの壁画を描いているが、その描き方は遠近法と空間を組み合わせた立体視になっており、今日のバーチャル・リアリティやAR(拡張現実)に近い。

小笠原は車中という視点が限られた条件を逆手にとって、立体作品を平面的に見せる方法をとったといえる。同時に、それが大理石という極めて重い素材を使っているということを示すために、人力で運搬する過程を映像に撮影してモニターで上映した。また、ARを使って鑑賞者の車とオーバーレイする映像も反対側のモニターで上映している。作品自体が彫刻と観察者、次元をめぐる考察になっているといえる。

いっぽう和田直祐(わだ・なおすけ)は、通常、透明な絵の具を何層にも重ねる古典技法グレーズを使った絵画を制作している。和田は、等分化された半屋外の空間に、奥行きの壁面を追加することでさらに分節化した。そして、自身の肩幅程度に合わせたコリドー(回廊)のような空間の奥や脇の壁面に自身の絵画を展示した。

通常、絵画はキャンバスという支持体が絵画を支えているがその奥には壁面が支えており、本作は壁面と絵画の関係を考察した作品となっている。いわば彫刻における台座の問題といえるだろう。それが、和田の重層的な絵画とあいまって、多層的な絵画空間として展開された。車中からの鑑賞は、そもそも触れらない絵画というフォームのアナロジーとなっている。

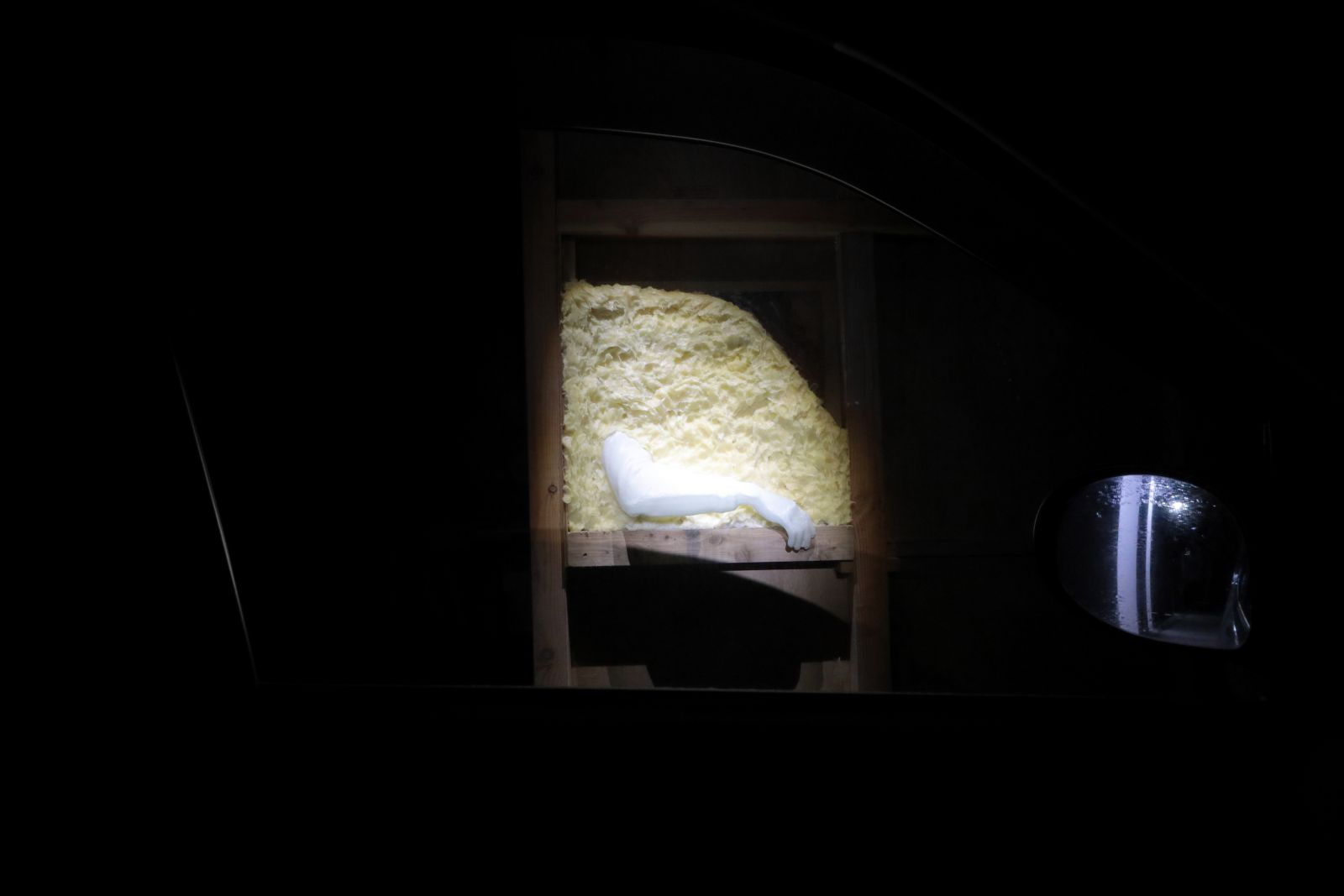

そのまま進むと車のライトにあたって発光した白い腕がみえる。本田大起(ほんだ・だいき)の《Internal outside the body》である。

本田は車と身体との関係を考察し、ドライバーが窓から出す腕に注目した。長距離ドライバーなど運転に慣れている人ほど、車と身体は親和性を帯びる。それは車だけではなく、バイクや自転車、車椅子、義足など、操作に慣れるほど拡張した身体となる。その上で、窓から出す手は、車と身体の親和度と同時に、車の運転の拘束から一時的に解放された余剰の手でもある。人体彫刻を制作する本田は、車の一部であるとともに、身体の一部となった状態における、解放された手を鮮やかに切り取っている。

さらに、半屋外の奥にあるキャンピングカーには、宮木亜菜(みやき・あな)の作品《BABA GANOUSH VAN》が展示されている。

宮木はパブリックとプライベートな物理空間と心理空間の境界線を自身の身体を使って再定義しているアーティストである。「湯を沸かして溜めた泡風呂で果物を食べる」など、宮木がキャンピングカーの中で行った幾つかの行為の記録映像が、後部のモニターで上映されている。

そもそも車はプライベートな空間でありながら、パブリックな空間を移動するという両義性を持っている。キャンピングカーとなるとそこで生活できるため、プライベートな日常性がさらに増す。車中への視線は、本質的にそのようなプライベートな空間を覗き見るという要素をはらんでいるのだ。宮木の私的な行為の記録と、それが行われていた空間が強制的に提示されることによって、見ているものの私的で心理的な領域が侵されるという両義的な作品となっているといえる。

場所を巡る考察

ここから反転して、半屋外から屋外へと移動する。

木村舜(きむら・しゅん)はまるで敷地内に生えている木に、カカシがぶらさげられているような作品を提示している。同時に木村がコロナ禍のなか自転車で訪ねた関西圏の不気味な空間への体験談のモノローグを音声で展開している。

「不気味」というのは、廃神社や石仏など、かつて人が信仰の対象にしていたが廃れた、人が訪れなくなった空間である。おそらく手付かずの自然ならば不気味さは感じないであろう。「そこに人がいた」という痕跡が不気味さを生む。モノローグが怪談風であるのも面白いが、山中suplexがもともと産業廃棄物処理施設跡地で使われてなかったということも含め、場所の自己言及であるとともに、コロナ禍で閑散とした繁華街が「不気味」なように、我々の生きる空間が孕む不気味さを暴き出しているといえる。

若林亮(わかばやし・りょう)は、会場である産業廃棄物処理施設跡地に朽ちていたショベルカーのヘッド部分や砕けた鉄筋コンクリートの瓦礫を使ったオブジェによるインスタレーションを展開している。それは単なる物ではなく、場所と行為の記憶を積み上げたものであり、忘却される記憶を呼び覚ますモニュメントとなっている。

いっぽう陶芸家の坂本森海(さかもと・かい)は、山中suplexにある土を使った焼き上げの行為をパフォーマンスとして提示している。

陶芸家の作品は、その土地との共作であり、土の成分や自然の偶然性を活かして作りあげられる。実は、山中suplexはもともと白川上流にあり、寺社仏閣の庭園に使用されている白川砂の産地であるが、災害防除や風致上の理由により採掘が禁止されたことで、産業廃棄物処理施設に変わったという歴史がある。坂本は白川砂を焼き上げることで、さらに隠れた土地の歴史を掘り出しているといえよう。

それに反して、山菜や昆虫採集などによる、自給自足の生活をテーマにしている小西由悟(こにし・ゆうご)は、かつて使用していたオフィスが工場跡地だったことから、やむを得ず水耕栽培を始めた経験があり、今回、新たにさまざまな野菜を使った水耕栽培のインスタレーションを設置した。

すべての土地の土は固有の歴史を持ち、多かれ少なかれ「汚染」されている。小西は山中suplexの土地の歴史を拒絶し、ある種のユニバーサルなプロジェクトとして提示しているといえる。ただし、九条ネギなどの地元の野菜を使っていることで、土と遺伝子が乖離した関係になってお重層的な状態を表している。

グローバリズムの裂け目の「合わせ鏡」

その他に、ポーランド出身のパトリツィア・プリフ、ヤロフスワ・コズウォフスキ、スロバキア出身のアンドラーシュ・チェーファルヴァイの台湾出身のユ・チェンタなど、あまり日本で紹介されていないが力のあるアーティストの参加も本展の魅力となっている。

《NETに関する記録資料》 1972–

All the materials are from the Marinko Sudac Collection (Zagreb, Croatia)

ヤロフスワ・コズウォフスキは、冷戦下のポーランドで、東西諸国のアーティストや批評家と交流した手紙やテープ、フィルムなどの「通信」の記録のプロジェクトをスライドで見せる。作家の自宅で行われた展覧会は、わずか45分で警察の介入により中心され、作品やカメラも没収されたという。

いっぽうパトリツィア・プリフは、冷戦下の社会主義とのその連帯を目的としたアフリカ諸国とポーランドの文化交流を取り上げ、検閲されずむしろ奨励されていたアフリカの部族社会とコミュニズムの知られてこなかった歴史を取り上げる。

台湾出身のユ・チェンタは、マニラ路上の「客引き」をリサーチし国際交流と商行為が一体化した身体的なしぐさから、階級やジェンダー、経済、ポリティクスなど、グローバリズムを取り巻く問題系を明らかにしている。

《Purgatorius》 2018

《Newtoniana - Differentiation, Integration, Culturing》 2018

あるいは、アンドラーシュ・チェーファルヴァイは、自分の動きをクロマキーとデバイス使って3DCGに反映させる技術を用いて、霊長類共通の祖先「プルガトリウス」に化身して、現代の人間の知性についての批評を語りかける。それは政治的抑圧の中で発達したチェコのマリオネット(操り人形)の現代版でもある。スロバキアはチェコスロバキアから独立しており共通する文化的背景を持っている。さらに、アイザック・ニュートンの3DCGによる現代版マリオネットに化身しており、ペスト禍でのニュートンの思索をたどりながら、世界の科学的解釈の危うさ、錬金術師としての側面を浮かび上がらせているように思える。

これらの強度のある海外アーティストの参加は、ポーランドに留学していた堤をはじめとする、オルタナティブな国際交流の成果であろう。本展では、西欧に対する東欧、中国に対する台湾といった、西洋と東洋の中心とは異なる文化圏の作家を招聘している。本展のタイトルとでもある、「類比の鏡」はまさに、西洋と東洋、資本主義と共産主義、グローバリズムと国家資本主義さらにそこから漏れ落ち、裂け目から落ちこぼれているともいえる地域のアーティストを「合わせ鏡」のように意図的に配置、対置することで、異なる可能性をつむぎだすことを狙っている。その光は、会場内に反射・反響しているが、むしろ類似よりも差異が乱反射して新たな場所に向かっているように思える。

異なる系に開く

本展の「ハイライト」は、石黒健一(いしぐろ・けんいち)の《Enclosure》だろう。石黒は昨年度、片岡真実(森美術館館長)のキュレーションによる『KUAD ANNUAL 2020 フィールドワーク:世界の教科書としての現代アート』(東京都美術館)にも出品しており、力のあるアーティストである。

彫刻家の石黒は、物質が価値に転ずる起源をめぐる作品を制作しており、「彫刻」と「貨幣」が一体化した石貨についてヤップ島までフィールドワークを実施し作品を制作している。今回、京都と滋賀の県境にあった山岳寺院の庭園「灰山庭園跡」をフィールドワークし、枯山水として置かれた巨石の形を模した彫刻を制作して、会場敷地内の白川砂の流れる斜面に配置した。さらに、キューブ状の彫刻を砂防堰堤内の砂地に設置し、映像作品に仕立てた。

それらは融雪剤(塩化カルシウムと塩)で作られており、ドローンなどで撮影された清涼な渓流などの風景の中にモノリスのような人工物が白く浮き上がっている。それは自然に晒された「ホワイトキューブ」であり、機能不全に陥ったグローバリズムの隠喩のようにも思える。さらに「塩」の彫刻を食べにくる鹿やイノシシなどの野生動物との邂逅を監視カメラで撮影し、人間ではない鑑賞者との関係性を浮かび上がらせた。会場の「彫刻」にも、夜間になると鹿が食べにくることが確認されている。会場に流している雄鹿の鳴き声には、雌鹿が応答して時折、鳴き声が響き渡るという。彫刻と価値をめぐる石黒の試みは、動物由来の新型コロナウイルスのように、人間だけではない生態系に開かれ、山中suplexの場所性を強く鑑賞者に訴求している。

キュレーターの堤は、8月の試行展で外部アドバイザーより、展示より作家の制作過程がパフォーマンスのように見えて目立っている(まるで、サファリパークのように)という指摘を受け、展示が前景になるようキュレーションをし直している。それで夜の開催とすることで、作家のパフォーマンス的要素は背景となり、展示に「ライト」が当たるようになった。

参加した作家も、車中からの鑑賞という難しい鑑賞条件と場所性、それぞれの表現形式という複数の課題を読み込み、うまく作品に昇華していたといえる。ただし、失われたものもある。共同スタジオとしての山中suplexの生々しさや、比叡山系中腹にある会場の自然環境とのインタラクションである。そのなかでも石黒の試みは、暗闇に浮かぶ自然と生態系という別の系を可視化することに成功していたといえる。

帰り際、さらに仕掛けがあることに気づく。受付奥に見えていたはずの小宮太郎(こみや・たろう)の作品《襞ノ穴》がない。案内図には記載されているし、確かに通り過ぎた際には産業廃棄物の固まりがあったように見えた。実は入口付近からだけ見えるようにルーバーのような斜めのスリットのある壁が設置されており、正面方向からだとそれが隠されていたのだ。それは一方通行路を利用した場の亡霊でもある。

前谷開(まえたに・かい)は、帰ろうとする車を止め、車の窓に幕を張り、映像を流す。波や暗闇で見えない前谷の上半身の裸体や顔のアップが投影される。前谷は狭小空間でのセルフポートレートを作品にしている。まるで前谷の皮膚と同化したような車の内壁に作られた反転した空間に閉じ込められる。さらにフラッシュがたかれ、我々の網膜に前谷が焼き付けられる。そして最後に記憶に侵入することを試みるのだ。

コロナ以後のオルタナティブ/パラレル・ワールドへ向けて

オープンスタジオのように、スタジオ所属のアーティストを紹介するという安易な方法ではなく、交流のある海外アーティストの作品を展示し、テーマと「ドライブイン」というフォーマットを用意することで、キュレーションの効いた展覧会に仕上げた堤の力量は称えられていいだろう。

もともと堤には、MoMAが開発した近代的な(いわゆるホワイトキューブ式の)展示手法と、超資本主義ともいえるグローバリズムに対する批判的視座がある。新型コロナウイルスは、国際的な移動を是としたグローバリゼーションの世界の弱点を突き、機能不全に陥らせた。日本各地で行われていた芸術祭は、サイトスペシフィックな場所の固有性を取り上げ、地域活性化を目論むものであったが、グローバリズムが促進した国際的なツーリズムに沿うものであり、いわば地域を消費対象にすることにもなっていた。そのため、世界経済と同様に、機能不全に陥っている。

本展は、車を鑑賞のための道具とすることで、機能不全の中で可能性を引き出した。ただし、車を保有するか、免許を保有してレンタカーを乗るものにしか見られないというかなり限定的なものであった。オンラインの共有も前提にされておらず、万人に開かれていないという指摘もあるだろう。また、一人で見に来る鑑賞者は少ないだろうし、車内は「三密」ではないかという批判も免れることはできないかもしれない。

あるいは、今回の試みは、公共交通機関を重視し、車などもシェアする社会に向かっていた潮流から反転し、感染防護や隔離装置としての見出された車の可能性の一つとも捉えられる。すでに車は、複数の目やセンサーを持ち、ネットワークでつながっている。災害時には蓄電装置にもなる。トヨタが推進しているように未来都市の基盤にもなりうる。もしかして、今回、見に来た車のドライブレコーダーが集められたら、鑑賞体験の新しいシェアを切り開くことになる可能性もあるだろう。

とはいえ、本展は車に拘束された不自由と、自由を感じながら、作品と場を感じる今までにない機会を提供したことは間違いない。車は身体のアナロジーあり、我々の精神も身体に拘束されている。カメラ・オブスキュラは、イタリア語で「暗い部屋」を表し、カメラはそのアナロジーである。車は移動する部屋であり、移動するカメラでもある。本展によって、展覧会を見ることの視線や動線が、「運転」を経ることでより意識化されたといえるだろう。

身体もまた乗り物であり、乗り物の性能や「運転」の上手下手で鑑賞も平等ではなくなる。広義の「車」による鑑賞が向上すれば、年齢やジェンダー、障がいの有無、地域差を超えてバリアフリーな鑑賞が可能になるかもしれない。本展の野心的試みが、コロナ以後のオルタナティブな鑑賞手法として展開していき、別の系を作る端緒となるか、あるいは、進化する車と同時にネオ・グローバリズムの中に取り組まれていくのか、さまざまな問いと可能性を拓いたのではないだろうか。

(文:三木学、写真:前谷開)

ドライブイン展覧会「類比の鏡/The Analogical Mirrors」

| 会期 | 2020年11月6日(金)〜12月6日(日)17:00〜22:00(会期中の金土日祝のみ/全16日間) |

|---|---|

| 会場 | 山中suplex(〒520‒0017 滋賀県大津市山中町91) |

| 入場料 | 3,500 円(車1台につき)/完全予約制 |

| アーティスト | アンドラーシュ・チェーファルヴァイ(スロヴァキア)、石黒健一、小笠原周、木村舜、小西由悟、小宮太郎、坂本森海、本田大起、パトリツィア・プリフ(ポーランド)、前谷開、宮木亜菜、若林亮、和田直祐、ヤロスワフ・コズウォフスキ(ポーランド)、ユ・チェンタ(台湾) |

| キュレーター | 堤拓也 |

| アシスタント | 黒木優花、周山祐未 |

| グラフィックデザイン | UMA/design farm(原田祐馬、平川かな江) |

| インストーラー | 耕三寺功三 |

| サウンド | 荒木優光 |

| ライティング | 十河陽平 |

| 受付役 | 諸江翔大朗 |

京都芸術大学 Newsletter

京都芸術大学の教員が執筆するコラムと、クリエイター・研究者が選ぶ、世界を学ぶ最新トピックスを無料でお届けします。ご希望の方は、メールアドレスをご入力するだけで、来週水曜日より配信を開始します。以下よりお申し込みください。

-

京都芸術大学 広報課Office of Public Relations, Kyoto University of the Arts

所在地: 京都芸術大学 瓜生山キャンパス

連絡先: 075-791-9112

E-mail: kouhou@office.kyoto-art.ac.jp