SPECIAL TOPIC2020.12.18

危機に直面するアーティストの中に見える可能性 ― KUA ANNUAL 2021「irregular reports:いびつな報告群と希望の兆し」プレビュー展

- 京都芸術大学 広報課

コロナ禍のアーティストたちの活動報告とコラボレーション

京都芸術大学の学生選抜型アワードは共通造形工房ウルトラファクトリー主催の「ULTRA AWARD」として開始され、長谷川祐子(東京藝術大学大学院教授)が2015年度、2016年度とキュレーション、制作指導を行い評判となった。それを引き継ぎ、2017年度からは「KUAD ANNUAL」として、片岡真実(森美術館館長)によってキュレーション・制作指導が行われ、2019年度まで3回にわたり東京都美術館で大々的な展覧会が開催されてきた。

長谷川はArtReview誌(英)が選ぶ「Power 100」に日本のキュレーターとして初めてランクインし、片岡は国際美術館会議(CIMAM)にアジア人として初めて就任しており、双方、日本を代表するキュレーターであることは間違いない。さらに、片岡は「あいちトリエンナーレ」の後を継ぐ国際芸術祭「あいち2022」の芸術監督に就任することも発表された。そのような多忙な片岡に代わり、今回、「KUAD ANNUAL」から「KUA ANNUAL」となって初めてのキュレーターに服部浩之(インディペンデント・キュレーター、秋田公立美術大学准教授)が就任することとなった。

服部は早稲田大学で建築を学び、東アジアのアート・コレクティブの研究やオルタナティブ・スペースを運営するなど、多様な人々による協働と実践を重んじる新しいタイプのキュレーターとして活躍している。服部は2019年に開催された「第58回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展」日本館展示キュレーターとして、「共存」「共生」をテーマに、下道基行(美術家)、安野太郎(作曲家)、石倉敏明(人類学者)、能作文徳(建築家)という、異なる専門分野を持つアーティストと人類学者のチームを作り、新たなコラボレーションの形を提示したことで話題となった。

今回、長谷川、片岡の後を継いだ服部がどのようなテーマを出すのかが注目された。服部が出したテーマは、「irregular reports(いびつな報告群)」である。服部の狙いは、あるビジョンをもって牽引するのではなく、むしろ今の若いアーティスト自身をフィールドワークの対象にし、コラボレーションする方法であった。つまり、かつてない新型コロナウイルスの世界的な感染拡大というパンデミック、いわゆるコロナ禍の中で、自粛生活を強いられた若いアーティストがどのようなことを考えたか、それ自体をアート作品として報告するという形をとった。服部らしいある種の逆転の発想といえるだろう。

また、服部は、コレクティブを選ばなかったが、今回集まったアーティスト全員が一つのコレクティブであったといってよい。全学科の学生、院生までを対象とし、150名を超える応募の中から幅広く服部が注目したプランをピックアップし、合計16名と1つのプロジェクト、17組28名が採用された。また、今年からの独自の試みとして、学生の中からアシスタント・キュレーター6名を選び、彼らはキュレーションの補佐や独自広報物『Curator Journal』の刊行を試みた。

さらに、秋田に拠点を置く服部をフォローするために、ヤノベケンジ(美術工芸学科)、高橋耕平(美術工芸学科)、家成俊勝(空間演出デザイン学科)、山城大督(アートプロデュース学科)、林田新(アートプロデュース学科)、見増勇介(情報デザイン学科)、ウルトラファクトリーのサポートにより制作が進められた。そして、東京都美術館で開催される前のプレビュー展が12月3日(木)から18日(金)まで、京都芸術大学内のギャルリ・オーブで開催された。第三波が訪れる中、大学の入館者は厳しく制限されており、まさに「イレギュラー」な展覧会となった。

(撮影:広報課)

例年、豊富な経験を持つ識者による講評会が行われているが、今年は浅田彰(ICA Kyoto所長)、竹内万里子(美術工芸学科学科長)、やなぎみわ(美術工芸学科客員教授)による講評会が開催されたので、それを含めてレポートしたい。

レギュラーとイレギュラー、自然と人工が揺らぐ境界のデザイン

入り口には、工事現場などで使われている赤い三角コーンが様々な形態で配置されている。これらの三角コーンが、本展がパンデミックというイレギュラーな状態で開催されていることの隠喩になっている。

この展示をした貞雄大(さだ・ゆうだい)は、ボルト類の町工場が集積する大阪の九条で育った。そのため、三角コーンを日常の中で見る機会が多く、様々な環境に置かれる三角コーンに擬人的な投影をしていたという。そして、三角コーンにキャラクターを見出し、三角コーンを撮影した風景をインスタグラムでアップロードし続けてきた。その上で、三角コーンを通常ではない「イレギュラー」な使い方を身体を介して試行錯誤し、三角コーンを足にした机やノート置きなどを仮設的に作って提示した。三角コーンのリデザインともいえ、坂茂の紙管のような非常時の使い方としても、アートの表現としても可能性はあるだろう。

次の山本友梨香(やまもと・ゆりか)の巨大な彫刻作品の周囲にも、三角コーンによって円形の境界が設定されている。通常美術館でも境界線や柵が設けられることはあるが、三角コーンが使われることはまずないだろう。情報デザイン学科の貞とのある種のコラボレーションにより、うまく設計されている。

山本の巨大な鉄製のヤジロベエ型の作品は、半円状に曲げられたH鋼が、中心の1点で支えらえている。H鋼の上下には、採掘場や工場のような鉄のオブジェが大量に溶接されている。山本が育ったセメント産業が盛んな大分県津久見市は、自然にダイナミックに人が介入している土地である。あたかも安定しているかのうように見える環境は、限りある土壌に支えられている。ヤジロベエもまた、わずか1点を支点とする左右のバランスと、不安定な支持体によって支えられている。浅田所長が指摘するように、地震が起こるとゾッとするような危険な彫刻であるが、それが我々の住む脆弱な世界の現状であり、アナロジーにもなっている。また、彫刻と台座の不安定な関係を問うことにもなっているだろう。

社会とジェンダーを巡るそれぞれの報告

次にR E M A (れま)のインスターションが展示されている。

R E M A は、自身の自画像を巨大化させたり、自身のドローイングを日記のように木の葉や古い柱に描いたりすることで作品化してきた。今回、葉に描いたドローイングをネガスキャニングし、インクジェットでプリントして光沢のある平面に定着させた。葉脈が高彩度で浮き出ており、そこにプリミティブなドローイングや文字が白抜きで見えている。また、トーテムのように組み合わされた古い柱にもドローイングが描かれ微妙なバランスを保っている。

1枚だけ実際の葉を切り抜いた作品が展示されているが、それは『血みどろ臓物ハイスクール』や『わが母 : 悪魔学』などの実験小説で知られるキャッシー・アッカーの言葉である。

アッカーはウィリアム・バロウズやマルグリット・デュラス、フルクサスなどに影響を受け、パスティシュ(模倣)、カットアップと自伝的な要素を組み合わせて女性の抵抗を表現した。R E M A の葉や柱へのドローイングはくり抜かれたり、焼き付けられたりしており、皮膚に傷を付けて描く「刺青」のように見える。浮き上がる葉脈の高彩度の色彩は痛覚を想起させ、女性や家族にまつわる心境や自身の姿を生々しく綴るドローイングは痛みを伴っているように思える。R E M A の「言の葉」は、より洗練され強さを増したといえる。

いっぽう、寺田玲奈(てらだ・れいな)は、女性にまつわる視線について、アニメーションとインスタレーションによって表現した。

若さの礼賛や女性の美や「らしさ」についての規範は内面化されているが、往々にして社会的な価値観から規定されている。特にSNS時代となり、「見映え」や相互監視的要素はより過剰になっているといえる。アニメーションでは、ショウウインドーの服を見て、その後、試着室で着替える女性が、鏡の中に写る自分自身の像と理想のイメージとの乖離により、もう一つの女性が現れる。それは周囲の視線が生んだ女性に他ならない。寒色で淡いトーンの中に、ショッキングピンクで表される視線や手形は、女性のジェンダー・ステレオタイプの「ピンク」で描かれ、内面化されていたそれらの像が引き剥がされる。その「面」は何枚もあると思われるが、まずはその面を自覚することが必要なのだ。

それに対し、高田美乃莉(たかだ・みのり)は内面というより皮膚や排せつなどにまつわる、快楽と嫌悪・痛みなどの両義的な感覚に関心がある。近年、ゾクゾクする感覚を喚起させる映像や音など、ASMR(Autonomous Sensory Meridian Response)をテーマにしたSNSが作られたり、YouTubeに多くの投稿が見られたりするなど、そこに関心を持つ層がかなりいることがわかってきている。高田は、コロナ禍において、改めて自分自身を見直す時間やスマホの映像を見る時間が多くなったという。しかし高田の自分自身とは皮膚や触覚などの極めて表面的でミクロなものである。ただ、それもまた体毛や肌のケアを過剰に強要する社会的な要因の可能性は高い。

昨年度の「KAUD ANNUAL」ではスライムなどを使った専用の装置を作ったが、今年は角栓や体毛をとることを想起させつつ、そのグロテスクな形状を、ポップな色彩の素材に置き換え、いわば快楽性やポップさを上手く抽出した映像作品を制作した。ただし、浅田所長が指摘したように、生身の身体ではないものに置き換えることで、気持ち悪さやグロテスクさ、痛みは見るものから軽減されるため、より中毒性を帯びる懸念はある。それが強迫神経症的な中毒性を帯びた時、草間彌生の「水玉」のようになる可能性はあるだろう。ただし、高田の持つ「健康的な」感性は、別の展開をみせるかもしれない。

身体・建築・環境の観察とモデル化、脱モデル化

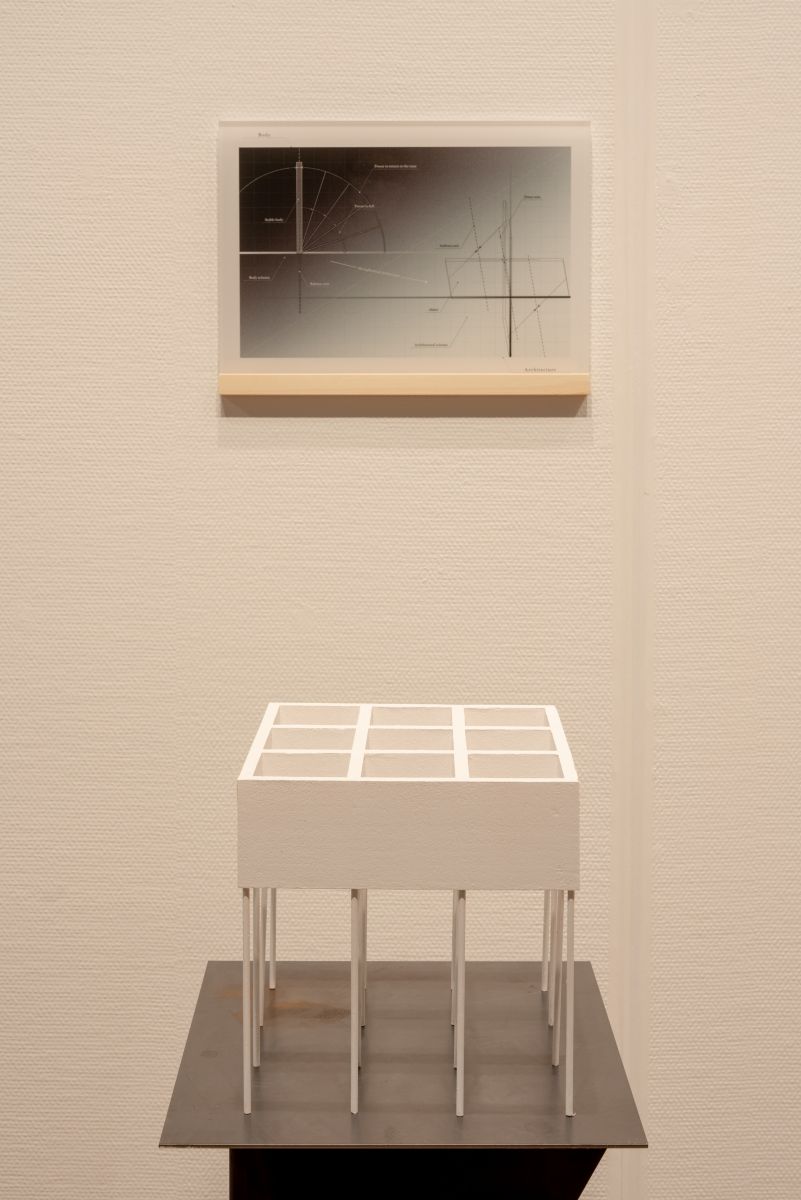

栗林勝太(くりばやし・しょうた)は、著書『心のなかの身体』(菅野盾樹、中村雅之訳、紀伊國屋書店、2001年)において哲学者マーク・ジョンソンが提唱した身体モデルを外部環境に投影して構造を認知する「イメージ図式」を参照し、ビルディングタイプの基底にある建築パターンを平面と模型によって表現した。

確かに様々な建築も、我々は自身の身体のアナロジーによって認知、推論しているだろう。栗林は、そのような身体と建築の認知モデルを、マーク・ジョンソンの19の「イメージ図式」から「包含・外へ」「軸のバランス」「障壁」「迂回」など、16のパターンに集約した。それは、浅田、竹内、やなぎ教授が指摘したように、言語的に説明不足かつ経験できる仕掛けがなく、自己完結している嫌いはある。ただし、本展では提示されていないが、栗林は、ルイス・カーンや谷口吉生を調査し、パターンによる解析を試みているという。栗林のパターンが建築設計に活かされるのか、建築調査に活かされるのか、あるいは、インスタレーションのような形に展開されるのか、今回の原理モデルからの展開を期待したい。

いっぽう、戸田樹(とだ・いつき)は、オーブ奥のエレベーターの裏側に仮設的な階段を付けた。しかし、その階段は上に登れるものの、1度ずつ右に傾き傾いていく。折り返しの踊り場の地点ではすでに真っすぐに立つことはできない。身体モデルの投影は少しの視覚的な変化なら間違ってしまう。視覚的な知覚と、身体の動きのズレによって、認識が不安定な状態に陥る。建築空間、機能への擬態と、知覚と空間のズレを身体で感じることによって、初めてそこに芸術作品が立ち現れることを試みた。最初は壁面に擬態して中に潜むようなプランであったという。現象学に影響を受けたコンセプチュアル・アートやミニマル・アート、パフォーマンスと近接しながら、2000年代以降に再注目されるジェームズ・J・ギブソンのアフォーダンス理論などを彷彿させる新たな展開を見せている。

多田照美(ただ・てるみ)は、エレベーター前に等身大のパフォーマンス映像を上映した。

高校時代からヒップホップダンスを習い、ダンスとデザインの関係を模索してきた多田は、ダンスの起源を考えるために「原人」の動きを調べるなかで、身体構造的な制限からくる動作に注目し、現代の人々が日常の中で行う無意識の動作に関心を持つようになった。そこからダンス的な振り付けに昇華するには、「意識的であること」「反復すること」がポイントだと気付く。そして、人々の何気ない動作をスマートフォンで記録し、それを「意識的」に再演し、「反復」する自らの映像を編集して作品にした。

何でもない日常の人々の無意識の動作を撮った短い映像は、ゲイリー・ウィノグランド、リー・フリードランダーといったストリート写真を想起させる。それらを反復して再演するパフォーマンスは、ありそうでなかった表現である。逆光の室内で行われる、ちょっと吹き出しそうなユーモラスな反復行為は、見ること、踊ることの新しい可能性を提示している。今後、これらの行為を基に第三者に振り付けをしてダンスとして展開することも示唆されており、さらに期待できる。

多感覚情報の平面への記述と文字の絵画性の追求

御村紗也(みむら・さや)は、そこに漂う空気、五感で感じる雰囲気を絵に描写することをテーマにしている。

アクリルやシルクスクリーン、樹脂など、様々なメディウムを何工程も経て作られており、複雑な線と質感を伴う作品になっている。平面上に重ねられたメディウムの違いが、温度や湿度、匂いや音など環境を構成する様々な要素を表象している。それは異なる時空間を焼き付けた多重露光のようでもあるが、多感覚で感じる環境情報の平面化といえるだろう。小品から大型作品まで完成度が非常に高く、ある種「老成」しているともいえ、もう少し破綻が欲しいと講評会で指摘されたほどである。ただし、記述された環境はコロナ禍で制限されたものであり、新たな空間に移動したとき、使われるメディウムも変わっていくのではないか。

高尾岳央(たかお・たけひろ)は、書くことと描くこと、文字と絵の間をテーマに、グラフィティを参照しながら、絵画に援用している。

パブリックスペースにおいて、まさに「イレギュラー」「イリーガル」に、素早く強いメッセージを残すために使われているスプレーや太字で癖のある技法と、時間をかけて完成度を上げる絵画とに根本的な違いがあり、浅田所長や竹内教授からは、それが技法のみの表面的な盗用とならないか懸念が示された。しかし、もともとの方向性が違うため、別種のオリジナリティが垣間見られる。つまり、短期間で描かれたグラフィティではない、時間の層や空間性が見えている。それがライティングではなく、ペインティングを求める高尾の作品の可能性であろう。

記憶を編むテキスト・テキスタイル

長田綾美(ながた・あやみ)は、「織る」という行為の社会性や関係性をテーマにし、ブルーシートのように、大量生産の既製品として流通しているが、「芸術」として織られることのない素材を使い、新たな意味を編むことで作品化している。今回は、膨大な作業量で編まれた『広辞苑』を、フリーマーケットアプリで購入し、切り抜いて紐状にしたものを編み込んで、幅4.7メートル、高さ2.3メートルという1枚の大きな織物に変容させた。ところどころ見える、赤線や蛍光線が、使用者の痕跡をのぞかせる。編物が着られることによって、新たな属性を持つように、書籍もまた読者の身体や記憶が刻まれている。

やなぎ教授が指摘していたように、確かに大変な労力で作られた辞書を切り刻む行為の意味はよく考えるべきだろう(では、新聞が切り刻んでよいと思うのではなぜだろうか?)。ただ、新品ではなく、誰かが使っているものを使うことでそこにコミュニケーションの意味を持たせたかったと長田が言うように、そこには辞書の編者と使用者、そして長田の3人の編集がなされているとみるべきだろう。さらに、鑑賞者の注視をどのように編み込むのかは、一つの課題かもしれない。

本田莉子(ほんだ・まりこ)も、「織る・縫う・染める」などの染織の技法の根源をテーマにしている。昨年の「KUAD ANNUAL」では、福島の大漁旗を編み込み、巨大なストゥーパを作って「祈り」の形を表現した。本年は、「縫う」ことのリサーチを重ね、自らテキストを書いた。「縄文土器とアイヌ」「千人針」「ミラーワーク」という、エッセイとそれに伴う「挿絵」のようなものとして、糸で吊り下げた冊子と、織物や鏡などのインスタレーションを構成した。

「千人針」の狂気性について浅田所長に指摘されていたが、本田の言うように女性の精神の維持のために必要であったのではないか、というのはそうかもしれない。ロックダウン、自粛生活下でいかに精神を維持するか、また、効果の期待できない非科学的信仰の発生について現在ならば非常にリアルに感じることができるだろう。東京展までにさらなる考察に期待したい。

エイリアンと異世界へ通じるメディウム

香港出身の柯琳琳(お・らむらむ)は、本学1年生でありながら、コロナ禍のため10月までは来日できず、遠隔授業を受けるしかなかった。そこで人と人との間を補完するためのテクノロジーツールの不自由さ、手触りのなさを痛感し、デジタルテクノロジーではないコミュニケーションツールを作ることを思いつく。それは中国南部や東南アジアで葬式の際に作られる竹と紙による人体模型である。この模型に飾りや文字を描いたり、車や家などの模型を作ったりして燃やすと「あの世」で使えるという。異世界へ通じる(霊)媒体である。

柯は自身の模型を分身として作り、模型を介して友人や、周囲の人とコミュニケーションする様子をビデオに収めて作品化した。日本というある種の別世界、「あの世」に自分の分身と自分自身が共存していることが面白い。自分の子供と一緒にコミュニケーションすることに似て、コミュニケーションが深まるという。ただし、香港ではこの模型を介してコミュニケーションすることは縁起が悪いと思われ難しいという。つまり、この作品は異なる文化圏、「あの世」だから成立するのだ。無造作に一緒に展示されている段ボールには、香港時代の自分の記録や、親に渡された防護服、飛行機で持ってきた荷物などが詰め込まれており、それもまた「あの世」としての日本に持ち込まれたものである。

浅田、竹内、やなぎらの評価も高く、服部もどのようになるか分からないが、何か期待させてくれるのでは、ということで選んだという。香港で様々な社会状況で過ごしていたり、高校時代からソーシャリー・エンゲイジド・アートを学んでいたこともあり、1年生でありながらすでに強度の高いパフォーマンス作品になっている。

もう一人、どのような展示になるか分からないが、服部が期待を寄せていたアーティストが、新開日向子(しんかい・ひなこ)である。新開は、幼少期から虫が好きで、虫をおびき寄せる灯火採集なども行った経験がある。今回は、コロナ禍において公園で見つけた、外来の蜘蛛を拾ったところから、蜘蛛をテーマに大がかりなインスタレーションを制作した。

外来種は、「Alien Species」などと称され、在来からなる生態系を侵略したり破壊したりする存在として、厳しく規制されている。しかし、それは人の移動によって発生するもので、「エイリアン」にされてしまう存在でもある。動物由来の新型コロナウイルスも、人間界に来た「エイリアン」といえるだろう。新開は、エイリアンと暮らす日常を記録しつつ、まさに、「イレギュラー」なインスタレーションに展開した。灯火採集の道具や巨大な網、店舗などに付けられているLEDディスプレイに、蜘蛛の様子や、日々の記録として行っているスキャニングドローイングなどの映像が流されている。やなぎ教授はそのインスタレーションを、演奏の上手い即興ミュージシャンのようだと指摘したが、乱雑で粗野だが力とセンスを感じる構成になっている。

時間と日常を巡る時差

飯田匠海(いいだ・たくみ)は、映画学科であるが、映画のようなストーリー性のあるものではなく、2つのプロジェクションと鏡によるインスタレーション作品を発表した。自宅の窓から見える風景やあぜ道を歩く歩行者や、カマキリなど、コロナ禍でも変わらない何気ない風景を流している。

飯田は、子供を3人育て忙しく働く母親がゆっくりくつろげるような心地の良い映像を作ろうと思ったという。電車の往来や工事中のクレーンの動き、雲の流れ、光の変化など、それぞれ異なる速度の被写体が写されており、遠景を見ると時間はゆっくり進んで見える。コロナ禍で夢を見る人が増えたり、時間を早く感じたりする人が増えているという。飯田のいう「くつろぎ」とは、時間感覚と無縁ではないだろう。「くつろぎ」の感覚と、高い上映位置の違和感を、竹内教授が指摘されていたが、さらに、鏡を含めた異なる3つのスクリーンと、映像内の速度の違う動きによって、時間の流れを上手くコントロールできれば、「くつろぎ」の時間もさらに演出できるのではないか。

平井志歩(ひらい・しほ)は、様々な人から普段持ち歩くものを借りて、エピソードも含めて展示した。

お金やポイントカードのような換金するものから、薬やスプレー、コンタクトレンズのような身体の維持に伴うもの、お守りのような心理的な安定のためのもの、仕事道具など幾つかの種類がある。貨幣などの社会的な価値に変えられるものもあれば、その人個人にしか価値がないものもある。いつも持ち歩くものは、我々の心身に一番近いものであり、社会を写す鏡となっている。この「調査」を時間をおいて続ければ、まさに社会の変化がもっと可視化できるのではないか。

さらに、クリエイティブ・シンキング・プロジェクトは、道具と人との関係性を考える実践的なプロジェクトで、12人のメンバーがそれぞれカレンダーとの新たな関係性をテーマにデザインしている。

近代化の象徴でもある等分に切られたカレンダーから、我々の時間感覚が規定されていることは多い。しかし、内面的な時間は人によっても日によっても大きく異なり、それらはコロナ禍によって新ためて自覚されたことだろう。消えるカレンダーや音のカレンダー、質感の違うカレンダーなどプロダクト・デザインとしてもアートとしても、様々な可能性が垣間見られた。

混乱の中で作ることが示す「希望」

本展は、2月に開催される東京都美術館における展覧会のためのプレビュー展であり、顔見せ的な要素と、本番に向けたさらにブラッシュアップするための事前練習という意味合いもある。学内以外の一般の方は入場できないので、まさに内覧会に近い。ただ、非常にレベルの高い展覧会に仕上がっているように思える。

浅田所長が、服部氏に「希望の兆し」は見えましたか?と聞いたそうだが、それは当然、副題となっている「いびつな報告群と希望の兆し」に掛けられた問いである。展覧会やアート自体がコロナ以後に大きく形を変えるのは間違いないだろう。その転換点となる本年に選ばれたアーティストたちには、確かに希望を手繰り寄せる力はあるのではないか。東京展の時期に、感染状況はまったく不明だが、この混乱状況の中で考えたり、作ったり、協働したりする経験自体が、今後のアーティスト活動において「希望」となっていくのではないか。

(文:三木学、撮影:顧剣亨)

KUA ANNUAL 2021「irregular reports いびつな報告群と希望の兆し」プレビュー展

| 会期 | 2020年12月3日(木)~18日(金) 10:00~18:00 |

|---|---|

| 場所 | 京都芸術大学 ギャルリ・オーブ |

※一般の方のご入場はできません。

京都芸術大学 Newsletter

京都芸術大学の教員が執筆するコラムと、クリエイター・研究者が選ぶ、世界を学ぶ最新トピックスを無料でお届けします。ご希望の方は、メールアドレスをご入力するだけで、来週水曜日より配信を開始します。以下よりお申し込みください。

-

京都芸術大学 広報課Office of Public Relations, Kyoto University of the Arts

所在地: 京都芸術大学 瓜生山キャンパス

連絡先: 075-791-9112

E-mail: kouhou@office.kyoto-art.ac.jp

.jpg)

.JPG)

.JPG)

.JPG)