京都・松田製本処で手製本ワークショップを体験〜自分の手で、世界にひとつだけの本を作ろう!――文芸表現学科の学生が届ける瓜生通信

- 京都芸術大学 広報課

京都市北区・北野天満宮近くに「松田製本処」という場所がある。

松田製本処は手製本を扱っており、60年以上本を作り続けている製本職人の松田努さん、手製本を国内外に広める活動をしている娘の洋子さんが営んでいる。

また製本ワークショップも行っており、私たちは「自分の手を動かして、1冊の本を作る体験をしたい!」と興味をもち、松田製本処へ赴いた。

この記事では、その体験のようすをご紹介。

努さん、洋子さんお二人のインタビュー記事はこちら→親子が営む京都・松田製本処〜本を紡ぎ、人と織りなす 〜文芸表現学科の学生が届ける瓜生通信

https://uryu-tsushin.kyoto-art.ac.jp/detail/1281

緊張していた私たちを、お二人は気さくに迎え入れてくれた。工房には大きな機械や道具が並び、いかにもといった雰囲気だ。

軽く自分たちの自己紹介をし、ワクワクする気持ちを胸に抱きながら席につく。

さて、製本ワークショップのはじまりだ。

製本ワークショップの工程

①選ぶ

②ページを綴じる

③見返しを貼る

④化粧断ち

⑤背固め

⑥表紙作りの設計

⑦表紙にボール紙を貼る

⑧仕上げた表紙に中身をはめ込む

⑨コテで溝を作る

⑩表紙と見返しの張り合わせ

①選ぶ

まず、素材を選ぶ。

最初は表紙。このワークショップでは、表紙に着物や浴衣などの日本の伝統的な布製品を使う。

「綺麗なものを作るというよりも、受け継いできたものを繋げるためのプロセスというものを共有したくて、そこにスポットを当てた製本ワークショップを世界に向けて展開しています」

そう言って洋子さんは、着物や浴衣などを裏打ち(裏に紙などを貼り付け、生地を丈夫にすること)した布切れを見せてくれた。

「とりあえず、選んでいただいて」

模様もさまざまな布切れたちから1枚を選ぶのも大変だ。これがいいかと手にとっても、すぐに別のものに目移りしてしまう。

たくさんの布切れを持ち替え、見比べ、私たちは頭を悩ませた。

「日本の方は汚れている着物とかは避けられるんですが、海外の方、特に歴史の浅い国の方には逆に人気なんです」

たしかに、汚れがあるほうが、かつて使ってきた人の名残があって、より歴史を感じられるかもしれない。それを聞くと、所々シミのある布切れにも魅力を感じてくる。

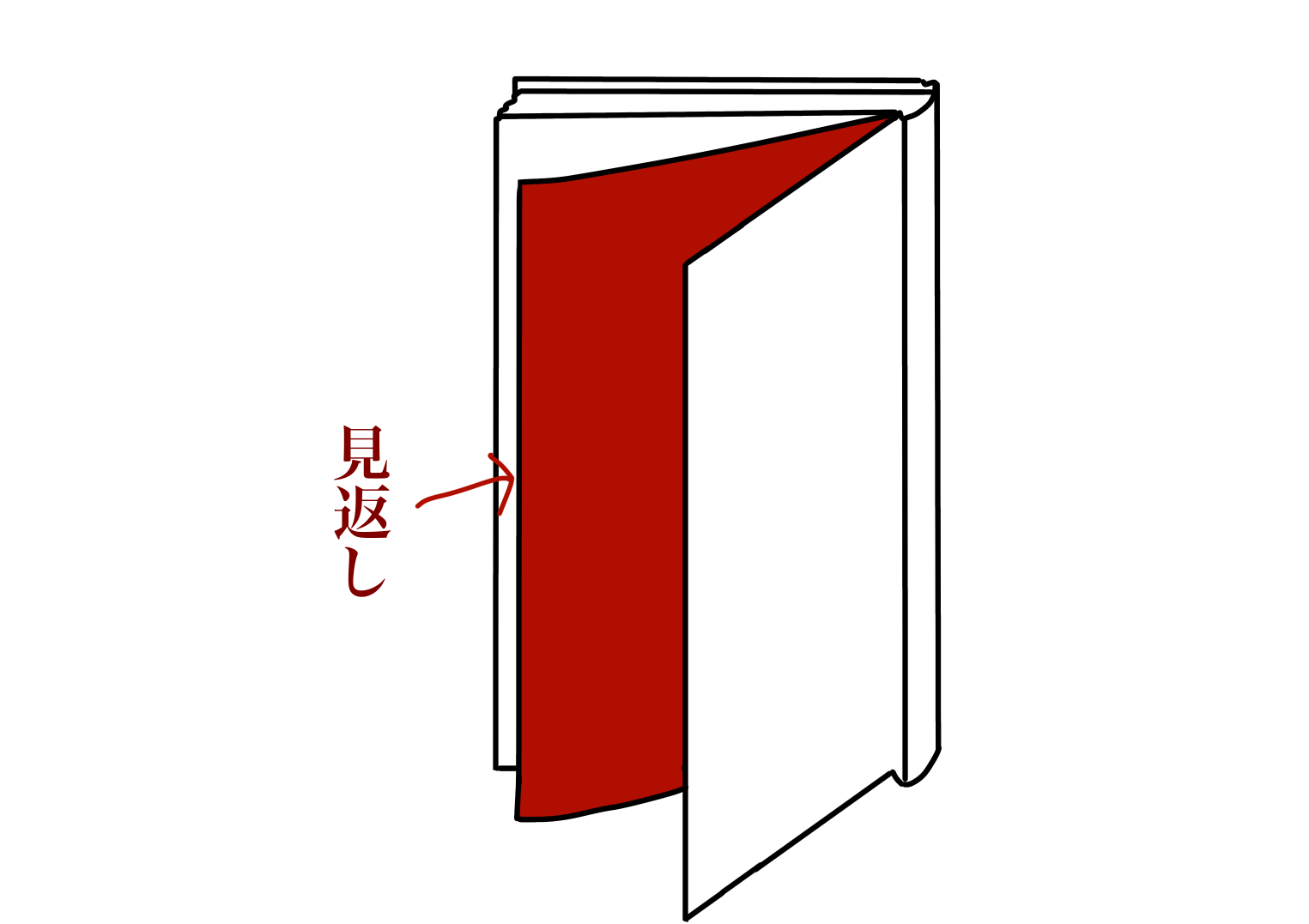

たくさんの布切れの中からなんとか自分の気に入るものを見つけ出し、次に進む。出てきたのは色とりどりの紙。これは本を開いた時と閉じる時に目にするもので、見返しという。見返しは基本、表も裏も同じ色だが、ここで洋子さんがあるエピソードを教えてくれた。

「父は職人なので、きちっとしたいいものを作るというのに重きを置いているんですけど、以前来られたパリのカメラマンの女性が、2色使ってもいいのかっておっしゃったんですね」

根っからの職人である努さんは、その斬新な発想に驚いたという。

「父からすると、本の見返しは裏表同じ色を使うものだったんですけど、確かにそうだ、となって。たとえば、これだと全然違うじゃないですか、表情が」

洋子さんはそういって、見返しを2色、私たちが選んだ表紙の横に並べて見せてくれた。

最初と最後の色を変えるだけで、だいぶ違う印象になる。たしかに、見返しは同じ色でないといけないという先入観があった。私たちにとっても新鮮だ。

表紙に合わせたり、表紙を折ってみたりして、見返しを迷い迷い選ぶ。

そして、次は見覚えのあるヒモが出てきた。そう、「しおり」だ。

これがあることで、本が本に見える。そんなロマンある代物だ。

「この紫、むっちゃ可愛い」

「紫は高貴な色とされてますよね」

「いいな、どうしよう」

私たちは、またまた迷い迷い、それぞれしおりを選ぶ。

その次に現れたのは、数色の硬い糸。

「これが西陣織で使われる『綜絖糸(そうこういと)』という糸です。どれか1本、お好きなものを綴じ糸に使いますので」

また選択肢が増えたけれど、こうやってたくさん選ぶことこそが、「手作り」の楽しみであり、意義だ。

綴じ糸も選び、私たちが渡された針に糸を通していると、洋子さんがいくつかの資料を見せてくれた。

「日本の方は、すぐにワークショップに移ってもらいますが、海外の方は京都に来ることがほとんど初めてで、2、3回来たとしても西陣という地域のことは知らないので、そこから説明します」

このワークショップでは、手製本を作ると同時に、より日本・京都を知ってもらうことに注力している。洋子さんが京都の地理、歴史的背景、そして松田製本処がある西陣という場所を着物にフォーカスして説明してから、手製本作りに入るのだ。

「選ばれた着物の背景、誰が持ってらっしゃったのかといった、繋いできたものにフォーカスして、必ず伝えるようにしています」

たとえば、綴じ糸に使う綜絖糸は西陣織で縦糸として使われる。

西陣は昔、綜絖屋ばかりが並んでいる場所もあったほど賑わっていた。今はもう手作りで綜絖糸を作っている場所は珍しく、ほとんどが工場で作っているものになった。私たちが選んだこの糸は、努さんが50年ほど前に近所で実際に使われていたものを譲り受けたらしい。

表紙として選んだ着物の背景に着目したり、手法の説明をして、よりちゃんとした知識を持ってもらう。それを知ってからワークショップに臨み、京都の伝統について理解してもらうのだ。

努さん、洋子さん親子がどれだけ伝統というものを大切にしているかがわかる。

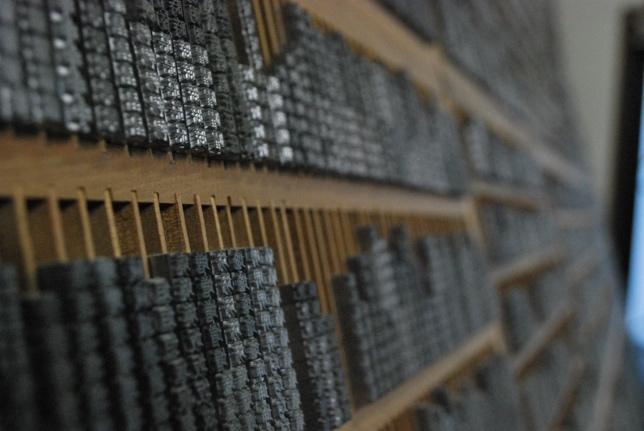

松田製本処の特徴はもう一つある。それは『活字』だ。

現在、活字は印刷された文字そのもののことを言うが、もともとは写真のような「文字のハンコ」のことだった。印刷機がなかった時代、人々はこれを使って文字を印刷していた。松田製本処には、たくさんの活字がある。ひらがな、カタカナ、漢字、アルファベット、他に旧字体なんかも。これは貴重なもので、作ることができる場所も限られている。その場所でも常用漢字しか作れず、特別な漢字は、もう入手できない。

②ページを綴じる

さて、本格的に本作りに入る。最初に努さんが出してきたのは、4枚の紙を束ね、折ったもの。

「これから、針を通す綴じ穴を作ります」

努さんはその紙をさらに束ね、万力に固定した。万力とは、材料を挟んで固定する道具。努さん曰く、製本には欠かせないそうだ。

そして、ノコを使って、紙束の背のところに切れ込みを入れ始めた。

私たちは一瞬、呆気に取られるが、万力から外し、渡された5束の紙束を見て、納得した。背に一度に小さな切れ込みを入れることで、紙を開くと折りの中央かつ、全ての折りの同じ場所に穴ができるのだ。

世界でも、ノコを使う手法はないらしい。

「てっきり、目うちとかで開けてるんだと……」

「そうそう、そうですね。目うちで穴を開けるのが一番多いですね。このやり方が合理的だということで持ち帰ってやってみよう、とよく言われます」

たしかに、目打ちなどでひとつひとつ穴を開けていくと、ズレる上に時間もかかってしまう。それよりも一度で同じ場所に小さな切り込みを入れることで、早い時間で、正確に綴じ穴を作ることができる。

「この頃、糸で綴じる本は非常に少なくなってきましてね。背中を糊付けされる製本になっていますので、すぐに壊れてしまって。バラバラにね」

今の機械製本は、本の背に直接ページを貼り付け、本の形にする。この製法は大量生産しやすいが、いかんせんこわれやすい。しかたないことだが、やはりこうやって手間をかけて作るほうが長持ちするのだ。

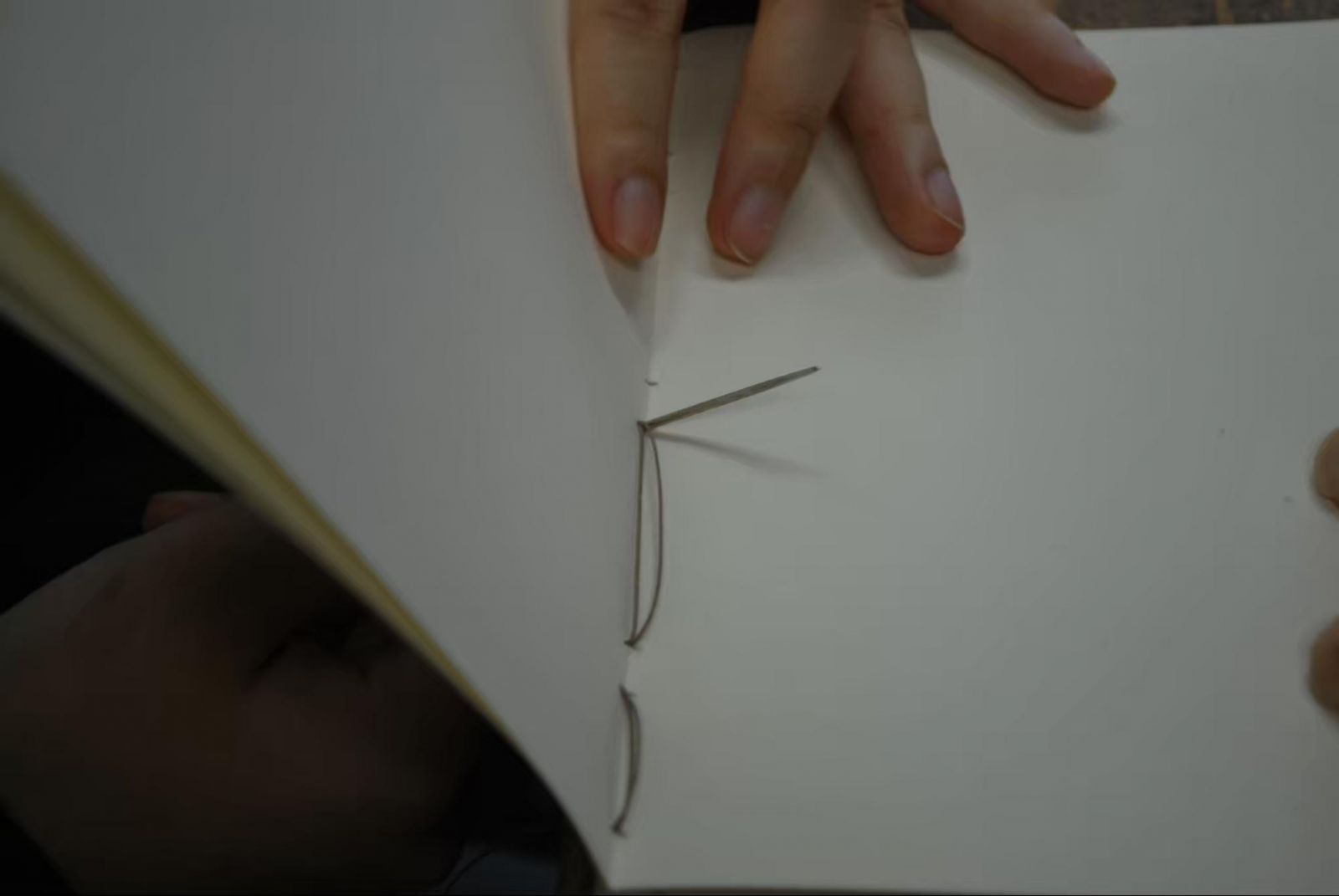

ここからはページを綴じる工程だ。

1束目を縫っていく。中から外へ、外から中へ、糸を引かず、針だけで操作する。最後まで縫ってから、糸を引っ張るのだ。

できるだけ、真横に。手前に引くと紙が切れてしまう。

「私なんかはシルクの細い糸をつかうんです。けど、シルクの糸はよりがきついので、もつれてしまって。それで、しっかりした糸に切り替えたんです」

綴じ糸に使っている綜絖糸はかなり硬く、しっかりしている。めったなことがなければ、もつれることはなさそうだ。

そして、次の束を重ね、同じように縫っていく。

2束目を最後まで縫うことができれば、できるだけ糸をピンとはった状態にして、残しておいた数センチの糸と結び合わせ、固定する。

3束目を付け足し、同じように縫う。そして2束下に潜らせ、固定する。この工程を繰り返し、繰り返し、合計5束の束にする。これでやっと、「本の中身」の完成だ。

③見返しを貼る

次に、出来上がった中身の表裏に見返しを貼る。正直、ここが手製本作りをする上で最初の難関だろう。

ここで使うのりは、今はボンドを薄めたものだが、努さんが弟子入りした頃は膠を使っていたらしい。

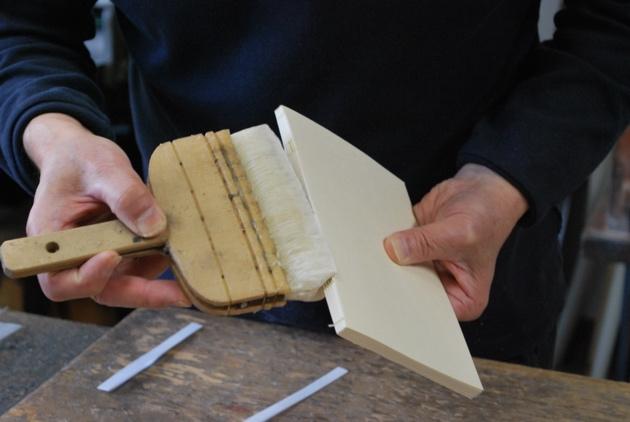

「小口に2、3ミリ幅、できたら2ミリくらいがベストです。1タッチ2タッチ3タッチという具合に……。これぐらいが一番理想的です」

努さんはそう言って慣れた手つきでちょん、ちょん、ちょんと見返しにのりを指して(製本業界ではのりを塗ることを『指す』というらしい)見せた。本当にハケの先しか使わずに、しっかり指すのではなく、ちょん、と指す。努さんがやっているのを見ると簡単そうだが、わりと難しい。ここでのりの面積が多くなってしまうと、本が開きにくくなってしまう。ちょうどいい塩梅の2ミリを目指すのは、至難の業だ。

うまく手首を固定して、腕の動きだけでのりを指す。毛先が触れるくらいで、けれどかすれないように。それは思った以上に慎重さを強いられる作業で、難しい。

見返しにのりを指す作業が終われば、次は先ほど作った中身に背を越さないように合わせ、しっかりとくっつける。そして裏返し、同じ作業をして裏にも見返しを貼ると、とうとう私たちのよく知る本の原型が見えてきた。

④化粧断ち

次は『化粧断ち』。これは出来上がりの見栄えを良くするための工程で、紙束の端を少しカットする。これをすることで、紙を綴じる工程でガタガタになった側面が綺麗に見えるのだ。

「私の師匠が使っていた機械です。機械類は師匠のものを譲ってもらって使ってます。では、まず小口を3ミリほど化粧断ちします」

努さんは私たちから本の中身を受け取ると、トントンと端を揃えてから大きな裁断機にセットした。

大きな音を立てながら動き出す。裁断機によって、私たちの作ったものはあまりにもあっけなく、ガシャンという音とともにすぱりと切れてしまった。

「あれ、素人がしたら指飛んでくな」

「うん、一瞬で終わる」

本の開くほうの端を切り落とすと、次は上と下を直角に切り落とす。その手際は見事なもので、化粧断ちが終わった後、手渡されたものは見違えたように断面が綺麗になっていた。

「めっちゃ綺麗……」

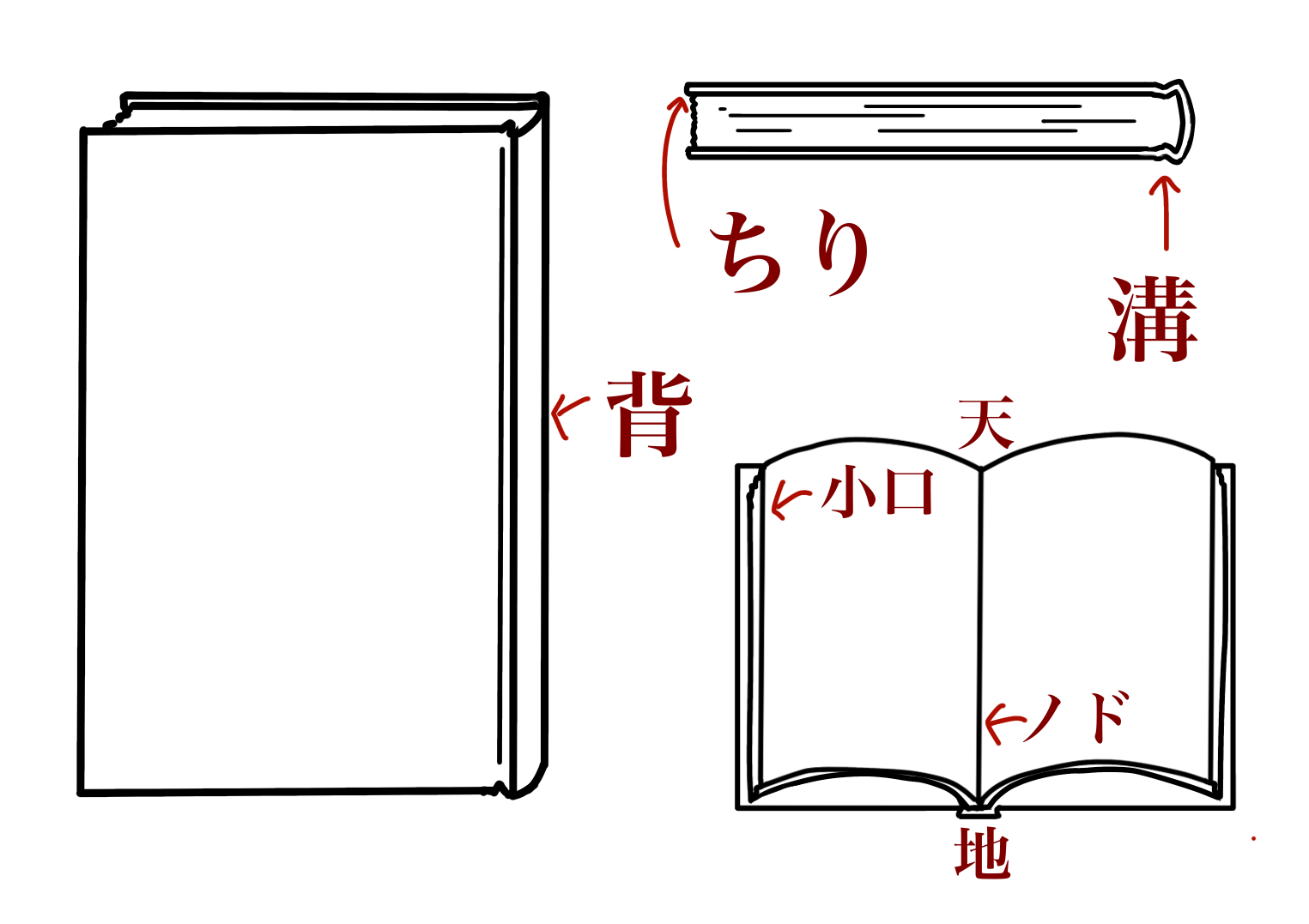

「綺麗になったでしょ。これで上下直角になった。この本の奥のことを本の『ノド』、この手前のことを『小口』、上のことを『天』、下を『地』。こういうふうに製本用語では言います」

努さんはそう言って本の部位を指しながらひとつひとつ教えてくれた。

こうしてみると、化粧断ちの大切さが良くわかる。どうしても製本の過程では紙がずれてガタガタになってしまうから、この工程がなければ見栄えも良いとは言えないものになってしまう。化粧断ちを経て、本は店頭に並ぶような見た目になるのだ。

⑤背固め

「次は、背固めといいまして。この状態ですとやっぱり背中が弱いので、丈夫に保つために材料を使って。この1枚の布ですね、『寒冷紗(かんれいしゃ)』というんですけども」

努さんが取り出したのはアミアミの薄い布。

「寒冷紗はね、いろんな多方面で使われてますよ。身近なところでは、宇治の茶畑に」

努さんの説明では、お茶の葉っぱや、盆栽などの日除けのために被せるのもこの寒冷紗という布で、綿で作られているらしい。

まずは端から約1センチの場に折り目をつける。これをすることで、寒冷紗を張る時にちょうど真ん中に背がくるのだ。

そして、ここで再びのりが出てくる。

「このボンドを中から外へスライドしてください」

「中から外?」

「外から中にすると横にのりがつきますので。さっき糸で閉じてもらいましたね。その溝が見えなくなるくらいまで十分に塗りこんでください。かすれないようにね」

今回はさっきのような繊細な操作はいらないらしい。ハケにのりを含ませ、しっかりと塗る。外から中にの理由がわかった。うまくやらないと、のりが垂れてきてしまう。

次に、背に寒冷紗を貼る作業だ。

折り目と背の端を合わせ、寒冷紗を背に貼り付けた後、板を乗せる。

ひっくり返してもう片方も折り込み、板で挟む。

手順自体はややこしいが、やっていることは単純だ。背にのりを指し、寒冷紗を乗せ、ずれないように固定する。この時、せっかく化粧断ちしたので、紙がずれないように抑えることも大切だ。

そして、板で挟んだ本の中身をまとめて万力に挟み込む。

「しっかりしめこんでください。ハンドル回らなくなるまで、できるだけ固く」

そう言われて万力のハンドルを掴んだが、回らない。私たちなりにかなり力を入れて回そうとするができない。

「非力だ……」

「回りませんか(笑)。(回して)はい、OKOK。この状態で固めてしまいます。背中をね。しめこんだ状態で」

こちらがかなり頑張っても回せなかったものを努さんは簡単に回して固定してしまった。やはり職人には力も必要らしい。

「これは一番小さい万力ですけども、中くらいのもあって。あれが大型です。そこにザーッと本を積み上げて、それで作業をするんです」

「回すやつがなんかでかい」

「すごい」

「おしゃれな棚だと思ってた」

一番大きな万力だと言われて紹介されたのは、最初、綴じ糸を選んだ時に、綴じ糸がかかっていたものだった。そうとわかってみれば、たしかに万力に見える。

次に努さんが出してきたのは細く切った和紙だ。これを貼ることで、さらに背を丈夫にする。

和紙を使うのには理由がある。洋紙は縦目と横目があり、一方向に破れやすい。それに対し、和紙は非常に強い紙で、どの方向からも破れにくい。

最初にしおりの先を1センチくらい貼り付ける。

その上にのりを指し、和紙を貼る。

その上にさらにのりを指し、もう1枚和紙を貼る。この時、紙の裏表に気をつけないといけない。

「紙も裏表ありますのでね、ザラっとしているほうが裏で。触ってもらってね。ツルッとしているほうが表にして」

「ツルツルしているほうが上……」

「ザラザラしている面を貼るほうが付きがいいのでね」

その後、はみ出した和紙を切って、背固めは終わりだ。万力に固定したまま、しばらく休ませる。

⑥表紙作りの設計

中身を乾かしている間に、次は表紙を作っていく。

使う材料は、はじめに選んだ表紙とボール紙。ボール紙は、中身よりひとまわり大きいサイズが2枚、のちに本の背となる細いサイズが1枚。

がっしりとしたボール紙が中身を守ってくれると思うと、とても心強い。

表紙の裏面にボール紙を置いた状態で、コーナーマークを入れる。ここでのポイントはボール紙とボール紙の幅。これを本の溝といい、今回はボール紙2枚分の厚さの溝をとっていくのだが、この見極めが難しい。

溝が広いと、ちりが飛び出しすぎた本になってしまうし、反対に狭いと十分なちりがとれず、完成時に中身と表紙がつながってしまい、ちり本来の役割が発揮されない。のりで貼ってしまう前に、しっかりと溝をとる必要があるのだ。

長年作り続けている努さんは、パッと見ただけで溝の具合がわかる。私たちがボール紙を置くのに苦戦していると、「広すぎますね」「これは狭すぎます」と丁寧に教えてくださった。

出来上がったときの見た目だけでなく、使いやすさにも影響する、本作りでは大切な作業だ。

⑦表紙にボール紙を貼る

コーナーマークをつけ終わったら、ハケでのりを指し、ボード紙を貼る。そして、四隅を三角状にカットする。

のりが乾く前に、コーナーの折り返し部分を貼っていく。

まずは長辺から。下にクラフト紙を敷き、片手でしっかりと引っ張る。もう片方の手で竹の筒を持ち、クラフト紙の上を数回スライドさせていく(あとでコーナーを作るため、端っこまではスライドさせない)。これで表紙とボード紙がくっついていく。

長辺2辺を貼り終えたら、コーナーの山を作る。山の一番理想的な角度は45度。ここも完成後の見栄えを良くするために、慎重に行う。

4つの山ができたら、短辺も同じように竹の筒をこすって貼りつける。これで表紙の完成だ。

「きれい」

「創作意欲が湧く」

最初に自分で選んだ布が厚さと硬さをもち、表紙らしくなってきた瞬間、思わず声が出た。

⑧仕上げた表紙に中身をはめ込む

製本工程も終盤にさしかかり、中身と表紙を合わせていく作業へ。

ここで使うのはコテ。コンロでコテ先を焼いていく。

もともとこのコテにはコードが繋がっており、コテ自身があたたかくなる仕組みだったのだが、年月が経ち、切れてしまったことでコンロを利用して焼くように。木でできた持ち手部分をよくみると、かなり焼けて黒くなっている。努さんと共に歩んできた時の長さを感じる。

万力でセットされていた中身を取り出し、余分な和紙をカットする。作業しやすいように、しおりも中にしまう。

続いて、表紙にのりを指すのだが、指す場所に注意しないといけない。

「背にはのりを指しません。ここにのりを入れてしまうと、中身とひっついて本の開きが悪くなります。ハードカバーの本は背が空洞になっています。溝だけにのりを指してください」。

なんと、ここでも! 大きなハケの先端だけで溝にのりを指すという。

万力のハンドルを回すことに力を使いすぎたのか、手の震えが止まらなかった私たちは、緊張しながらも細い溝に向き合い、ハケをゆっくり動かしていった。

中身を貼りつける。ちりを意識して置き、表紙で包む。このとき、中身と背中の間に隙間を作らないよう、しっかりと押し込む。

⑨コテで溝を作る

ここで熱くなったコテの出番。指したのりを熱で接着させる。溝の中心にコテを持っていき、立てた状態で上下滑らせていく。裏面も同様に行う。

「いち、に、さん……」

3回ほど往復でスライドさせるという努さんの言葉を聞いて、無意識に声を出しながらコテを滑らせていた。完成に近づいてきて、私たちにも熱が入っている。

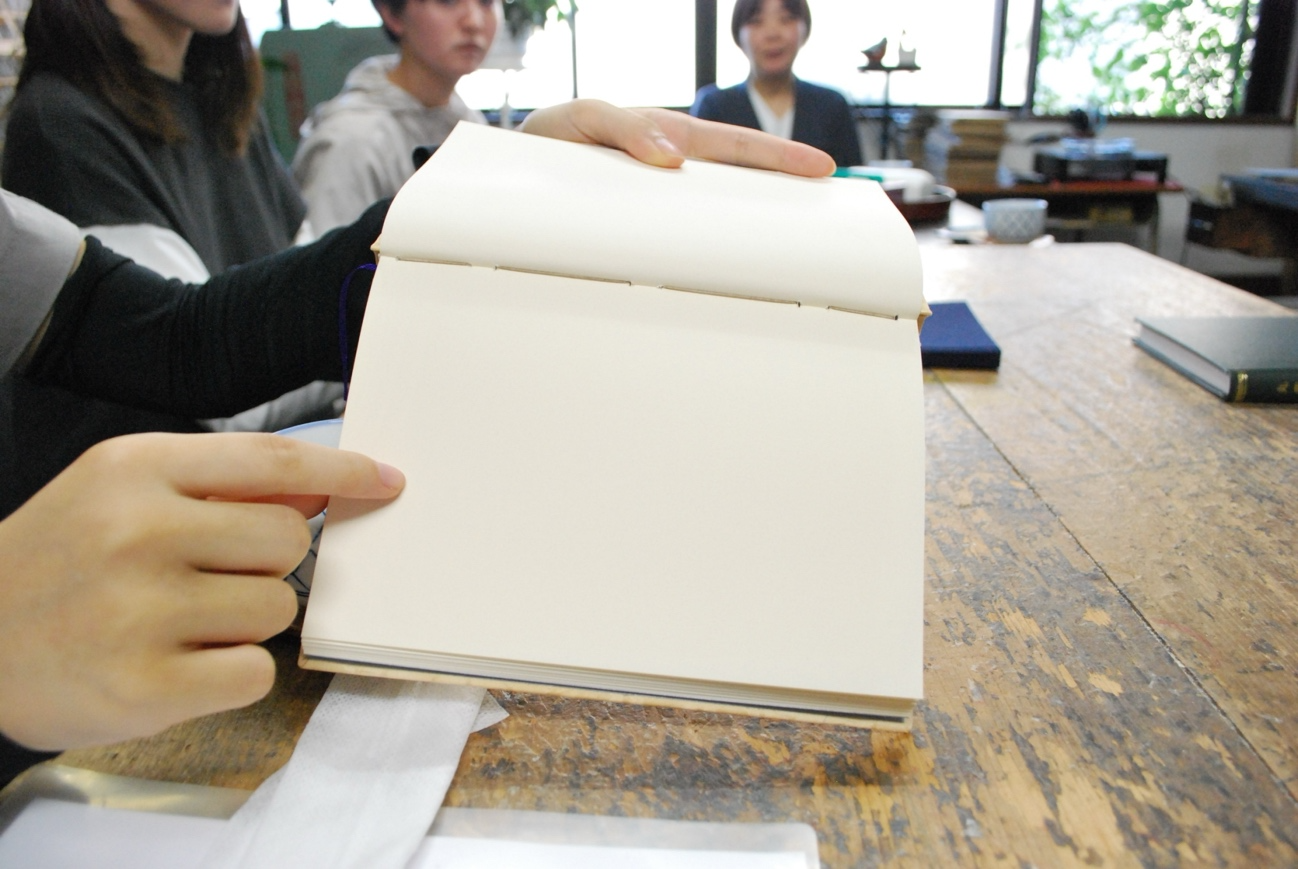

⑩表紙と見返しの張り合わせ

そして、いよいよ最後の工程。本を開き、見返しを貼る。

今まで使用していたのり(ボンドを水で薄めたもの)ではなく、ここで登場するのりは「澱粉のり」。

切り替える理由は、接着力の違いだという。

「ボンドだと、万力でプレスしたときに深度がまわって見返し同士がひっついてしまうので。接着力の弱い澱粉に変えます」。

寒冷紗を持ち、見返し全体に澱粉のりを指していく。ハケ先を本のノド中央に差し込み、上と下へ。つねに中から外へを心がける。

「センターからトップ、センターからボトム、インからアウト」

努さんのお話を聞いていると、英語の言葉が多いことがわかった。これは製本ワークショップに訪れるお客さんの多くが、海外の人であることが影響しているのだろう。

表裏どちらにも澱粉のりを指したら、万力にセットする。プレスタイムは1分。万力をきつく、長時間しめても澱粉のりはくっつかないと努さんに教えてもらい、私たちは最後の力を振り絞って、たくさんしめ込んだ。

「基本的に文章しか書いてないから、全体的に力が……」

待っている時間に出てきた本音。あらためて、製本の大変さを実感した。

万力からとり出し、表紙を開く。綺麗な見返しになっていた。

これで完成!

体験を終えて

本を自分で作るという新鮮な体験をし、「楽しい」という言葉が私たちの間でたくさん飛び交った。

できあがった本の表面に手を触れる。そっと開き、ページをめくる。

普段、本を読むものとして手にとることが多いなか、自分で作った本をみると、また違った幸福感に包まれる。これが“世界にひとつだけの本” 。

本を見つめながら「何を書こうか」と、私たちは胸を躍らせた。

松田製本処では今回のノート製本体験のほかに、御朱印帳や絵本の製本体験、活版の箔入れ体験などがある。

松田製本処さんへのインタビュー記事はこちらから→親子が営む京都・松田製本処〜本を紡ぎ、人と織りなす 〜文芸表現学科の学生が届ける瓜生通信

https://uryu-tsushin.kyoto-art.ac.jp/detail/1281

京都芸術大学 文芸表現学科 社会実装科目「文芸と社会Ⅴ」は、学生が視て経験した活動や作品をWebマガジン「瓜生通信」に大学広報記事として執筆するエディター・ライターの授業です。

本授業を受講した学生による記事を「文芸表現学科の学生が届ける瓜生通信」と題し、みなさまにお届けします。

(構成・執筆:文芸表現学科3年 越山奏海 山﨑蒼依)

京都芸術大学 Newsletter

京都芸術大学の教員が執筆するコラムと、クリエイター・研究者が選ぶ、世界を学ぶ最新トピックスを無料でお届けします。ご希望の方は、メールアドレスをご入力するだけで、来週水曜日より配信を開始します。以下よりお申し込みください。

-

京都芸術大学 広報課Office of Public Relations, Kyoto University of the Arts

所在地: 京都芸術大学 瓜生山キャンパス

連絡先: 075-791-9112

E-mail: kouhou@office.kyoto-art.ac.jp