ゲームソフトは、一昔前まではエンジニアやプログラマーが作るものであったが、今となってはゲームエンジン(ゲーム開発を行うためのツール)が無料で手に入り、少し勉強をすれば誰でもデジタルゲームを作ることができるようになった。アセット(グラフィック素材のデータ類)もネット上で配布されており、3DCGのモデリングやモーション作成技術がなくてもフリーのアセットを組み合わせることでクオリティの高いゲームを作ることができる。ゲームクリエーターが増加し、ゲームを分析するTV番組が放送されたりインディー(自主制作)ゲームのコンテストやゲームジャム(ハッカソンのゲーム版)も世界各地で開催されるようになった。そんなアツいゲームの世界だが、何がそこまで人を引き付けているのか、今の私自身を形成してきた名作ゲームをもとに分析してみたい。

今回紹介するのは『ドラゴンクエスト』。ゲームに興味がない人でも一度はその名を聞いたことはあるだろう。

『ドラゴンクエスト』は、ゲームクリエーターの堀井雄二氏によって企画され、1986年にエニックス(現スクウェア・エニックス)から発売された日本初のロールプレイング・ゲーム(以下RPG)である。RPGとは、プレイヤーが主人公を演じながら物語を進行させ、戦闘や謎解きを通してキャラクターを成長させていくゲームジャンルである。その没入感の高さから世界中で根強い人気を博している。

『ドラゴンクエスト』はファミリーコンピュータ(以下ファミコン)用ソフトとして発売され、最新作までの総売り上げ本数が累計8,900万本以上となる大ヒット商品である。(一般的に10万本売れれば大ヒットとされる)

1作目が発売された当時、私は中学二年生で、高校受験を控える大事な時期であったにも関わらず、RPGという聞き慣れない言葉にすっかり魅了されていた。また『Dr.スランプ アラレちゃん』『ドラゴンボール』の作者だった故・鳥山明氏がキャラクターデザインを、故・すぎやまこういち氏がキャッチーな音楽を作曲するなど、ゲームを構成する全ての要素が私を刺激した。

このゲームは現在11作目まで発売されており、『トルネコの大冒険』や『ドラゴンクエスト・モンスターズ』等のスピンオフタイトルもそれぞれが続編を展開している。

よくゲームユーザーの間では「シリーズのどのタイトルが一番好きか」という話で盛り上がる。そんなとき私は迷わず『ドラゴンクエスト2』(以下『2』)と答える。ゲームにのめり込んでいた当時のノスタルジーも多分に後押ししているのは承知しているが、やはり今思い返してもこのゲームはそれまでには味わったことがないような衝撃に満ちていた。

『ドラゴンクエスト』の戦闘は、RPGの原点でもあることから非常にオーソドックスな仕組みとなっている。プレイヤーキャラクターと、敵キャラクターそれぞれにHP(ヒットポイント=体力値)が設定されており、交互に攻撃を行ってダメージを与え、HPがゼロになったら死亡というものである。

『1』が主人公と敵キャラクターとの1vs1の戦闘だったのに対し、『2』からはパーティプレイ、つまりチーム対チームになったことで飛躍的に戦略性が高まった。(今となってはどのゲームでも定着した仕様だが)キャラクターの役割や戦況を鑑みて、攻撃役、回復役、補助役それぞれの行動と順番を慎重に考えながらより効率よく少ないターンで敵を倒そうと脳みそをフル回転させる。

昨今のRPGであれば、敵キャラクターのHPが数値やゲージ等で表示されているものが多く、残りの戦闘ターン数が分かるようになっている。しかし『ドラゴンクエスト』にはそれらの表記はない。そのため戦闘中の敵の残りHPを記憶し、新たに出会う敵のHPは予測して闘うことになる。その点で、『ドラゴンクエスト』シリーズは数字遊びが楽しいゲームであるともいえる。

例えば敵キャラクターのHPが10で、自分の攻撃によって7ポイントのダメージを与えた場合、相手の残りHPは3になるので、次のターン、つまり2ターンで倒すことができることになる。闘いを繰り返してプレイヤーのレベルが上がり、一度の攻撃で10ポイント以上のダメージを与えられるようになると、1ターンで倒すことができるようになる。先ほどまで2ターンで倒していた敵を1ターンで倒せるようになると自らの成長を実感して自信がつき、強敵が出現しそうな隣のエリアへ移動しようとする。拠点ではHPを回復させることができるため、レベルが低いうちは拠点の界隈に出現する弱い敵を倒して経験値を少しずつ蓄積させていく。拠点から離れるほど出現する敵のHPも20、30と上がっていくため、遠出は高いリスクを伴う。残りHPの増減に常に注意しないとすぐに全滅してしまうため、戦闘のたびにプレイヤーは暗算で残りのHPを計算し、夢中になって進めていくうちに算数で遊ぶことが当たり前の状態になっていく。

武器による物理的な攻撃だけではなくMP(マジックパワー)を消費することで呪文を使用しHP回復や攻撃補助などを行うことができる。このゲームではMPも少ないために、便利だからといって無暗に使うとすぐに底を尽き、移動もままならない状態に陥ってしまう。呪文の残り使用回数も計算しながら、無駄なく効率的にゲームを進行させることも考えなければならない。

このように、プレイヤーは常に様々なリソースを計算して慎重に遊ぶのである。ちなみに私が職場近くのスーパーで買い物をする際に、レジ打ちが終わるよりも早く暗算で合計額を出し、その勝敗結果に一喜一憂するという密かな遊びを楽しんでいるのだが、これは完全に『ドラゴンクエスト』で培った無意識の暗算遊びの名残である。

『2』の特徴としては、ストーリー攻略が難しすぎるという点が挙げられる。当時のファミコンのスペック及びゲームソフトの容量では、攻略のヒントを実装したりプレイヤーを誘導するためのビジュアルを表示させることが難しかった。そのためプレイヤーは少ない情報から想像を膨らませて頭の中でストーリーを構築し、攻略法を考えていくしかない。当時のゲームは、断片的に散りばめられた情報を繋ぎ合わせる想像力や記憶力が求められるのである。

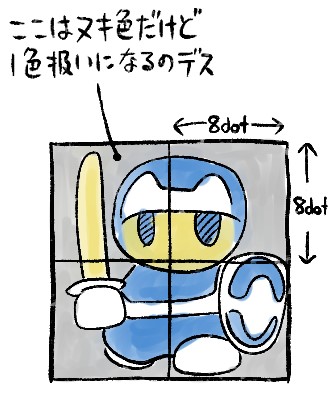

『2』のゲーム全体のデータ容量(プログラム、ビジュアル、サウンド全てのデータの総容量)は128KB。昨今のスマホで撮影された写真一枚の容量がだいたい1.5MBであると考えると、その1/12程度しかない。当時のゲームがどれだけ小さな容量で開発されていたかが分かっていただけるだろう。主人公1体のビジュアルに対して使える色数も4色まで(セル画のように、キャラクターの周囲にヌキ色(透明色)が必要になるので、実質使えるのは3色)。主人公キャラクターのサイズは16×16dot。当時はハードウェアの制限との闘いだったので、デザイナーの仕事は絵を描くというよりも、難解なパズルに挑戦するような職人技が求められていた。このようにゲームのクオリティはゲーム機のハードスペックに依存するので必要最低限のビジュアルとテキストだけでプレイヤーを誘導するゲームデザインが重要になる。

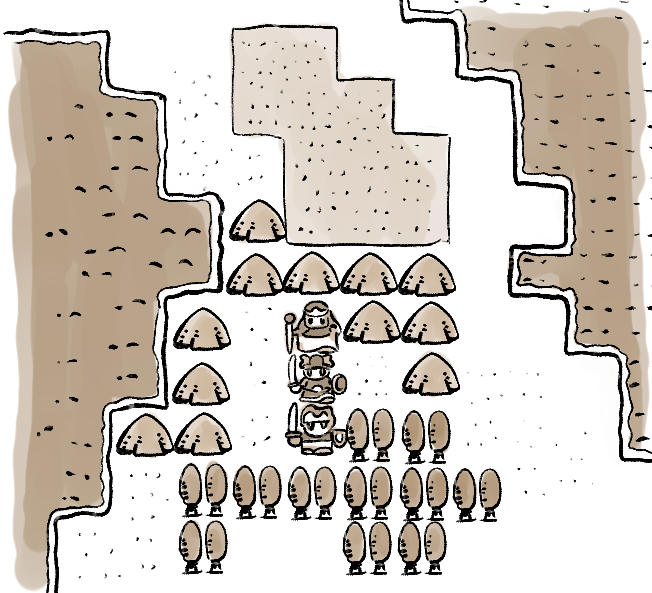

このゲームのマップは昨今のようなリアルな3D空間を進むものではなく、16dot✕16dotで描かれた木や山などのタイル状の画像を張り合わせてマップが構成されている。つまりビジュアルをシンプルに記号化することで、今現在プレイヤーが立っている場所の属性が一目で認識でき、次のステージへ繋がる階段や扉までの歩数までもが感覚的に分かるようになっているのである。

ゲームのクライマックスは、ボスキャラ級の強敵が多数登場する洞窟を進んで最後の地へと赴くことになる。この洞窟が実に広く複雑でHPを回復させる要素もなく、いつ全滅してもおかしくないギリギリの状態での進行を余儀なくされる。出口近くまでやってくる頃には既に瀕死の状態で、HPを回復させる薬草も底を尽きかける。次に敵に遭遇したら全滅するかもしれない。プレイヤーは祈るような気持ちで先へ進む。頼むから何も出てこないでくれ…出口まであと5歩…あと4歩…。そんな思いで歩き、長く苦しい洞窟を抜けたらそこは一面の銀世界。極限の緊張感から解放され、新しい場所に辿り着いた期待と興奮でただ茫然となる。少し進むと、HPを回復してくれる祠が視界に入り、安堵のあまり涙が出そうになる。しかし、祠まであと数歩のところで、これまで見たこともないような巨人や悪魔といった強敵が群れで襲いかかり、即死の呪文を唱えられてあっという間に全滅…。そんな、移動するだけで恐怖の連続というゲームになっていたのである。

とりとめのない話になってしまっているが、正直なところ『ドラゴンクエスト』のゲーム性や人を夢中にさせるメカニズムについて語り出すと源氏物語くらいの文章量になってしまうので、そろそろ無理やりにでもまとめておきたい。

先ほど述べた通り、このゲームはデータ容量が少ないために必要最低限の情報だけを提示し、そこからプレイヤーがストーリーや世界設定を予測して脳内で編集していく。強制的に一方通行のストーリーを読ませるのではなく、断片的に情報を散りばめることで、それらを拾い集める順番によってプレイヤーごとに異なるストーリーが展開されていく。つまり「読む」だけではなく、道中の悪戦苦闘も含めて「体験する」ことでストーリーに入り込むナラティブが見事に演出されている。

この敵はあと何回攻撃すれば倒せるのか。あと何回戦闘すればプレイヤーのレベルが上がるのか。あと何回戦闘すれば新しい武器防具を買うだけのお金が貯まるのか。あと何歩進めばゴールできるのか。全てのリソースに対してプレイヤーが能動的に予測し、効率を求めて無意識の計算を繰り返す。愚直にコツコツと、少しずつ溜まっていく数値に一喜一憂する。戦闘で全滅すると、これまで稼いだお金が半減した状態で拠点へと戻されてしまう。(ゲームオーバーになるのではなく、ゲームが継続されるために、止め時が分からなくなる)

数値を稼ぐ面白さがメインのゲームデザインだからこそ、お金が半減するというペナルティがゲームオーバーよりも厳しく重たくのしかかる。

これは人生の縮図であり、だからこそ仮想身体のロールプレイに感情移入し、寝る間を惜しんで没頭してしまうのである。

文・イラスト=村上 聡

京都芸術大学 Newsletter

京都芸術大学の教員が執筆するコラムと、クリエイター・研究者が選ぶ、世界を学ぶ最新トピックスを無料でお届けします。ご希望の方は、メールアドレスをご入力するだけで、来週水曜日より配信を開始します。以下よりお申し込みください。

-

京都芸術大学 広報課Office of Public Relations, Kyoto University of the Arts

所在地: 京都芸術大学 瓜生山キャンパス

連絡先: 075-791-9112

E-mail: kouhou@office.kyoto-art.ac.jp