寒さのなかにも春の訪れを感じる2月25日(日)、京都芸術劇場 春秋座にて松尾スズキ・リアルワークプロジェクト「命、ギガ長スzzz」の公演が開催されました。

〈ふるさと納税を活用した大学における地域連携等推進事業〉補助金により、京都市民もしくは京都市内の学校に通う学生は無料でご観劇いただけた今回の公演(一般入場は500円)。春秋座の一階席がほとんど埋まるほどの大盛況となりました。(2階席は大学関係者が入場)

今回は公演の様子と、公演をつくりあげていったプロジェクトメンバー、そして松尾スズキさんにうかがったお話をお届けします!

「松尾スズキ・リアルワークプロジェクト」とは、作家・演出家・俳優・映画監督として活躍し、「大人計画」主宰、シアターコクーン芸術監督をつとめ、2023年に本学 舞台芸術研究センター教授に着任した松尾スズキさんとともに、舞台芸術作品を創作するプロジェクトです。

本プロジェクトは、学生が実際の社会のなかで学び、芸術による社会貢献ができる人材の育成を目的として行われているリアルワークプロジェクト(社会実装プロジェクト)のひとつ。

学科・コース・学年の垣根を越えて集まった計9名(履修生8名、サポートメンバー1名)が発表公演の舞台にあがりました。

あらすじ:80代で認知症気味の母親・エイコと、ニートでアルコール依存症の50代の息子・オサム。大学の卒業制作のため、そんな親子のドキュメンタリーを撮影する芸大生・アサダは、2人の本心が掴めないことに悩んでいた。指導教授キシと話し合ううち、親子の実態が明らかになっていき——。

高い壁を乗り越えて

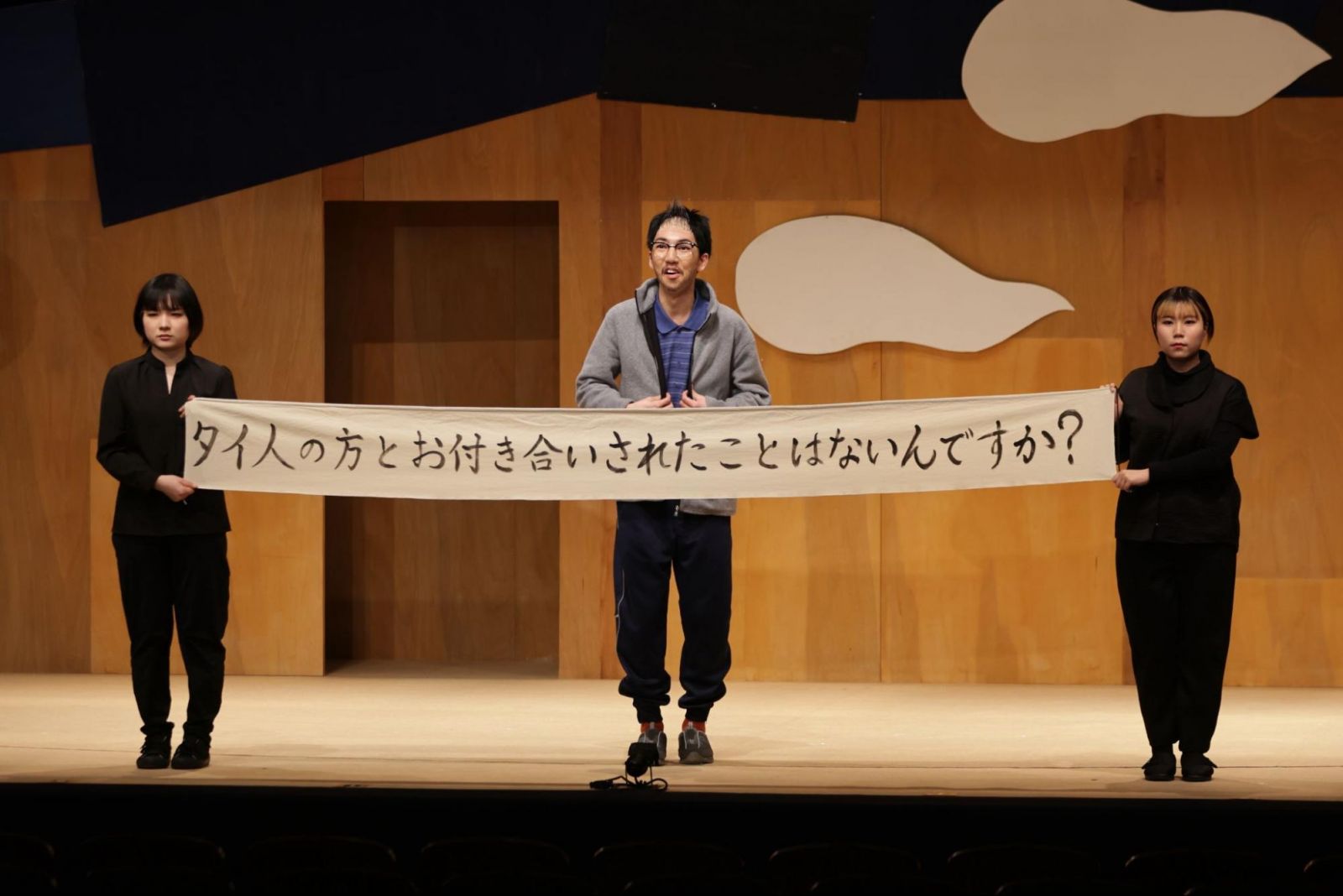

上演されたのは、読売文学賞受賞作でもある戯曲「命、ギガ長ス」(作:松尾スズキ)を本プロジェクトのために改訂した「命、ギガ長スzzz」です。プロジェクトメンバー全員に一人一役以上が割り振られ、メンバー全員が舞台に。

「命、ギガ長ス」は80代で認知症気味の母親・エイコと50代でアルコール依存症の息子・オサム、そんな親子のドキュメンタリーを撮影する芸大生・アサダとその指導教員のキシの4人を中心に展開する、松尾スズキワールド全開の二人芝居。

作・演出を務めた松尾さんも「プロジェクトをはじめてから、『これは高い壁を設定してしまったな』と気づいた」と苦笑する、長台詞や間の取り方、台詞のリズムが難しい演劇です。

当日、序盤は客席の空気が固かったものの、だんだんと観客も舞台に没入していき、中盤の三井春花さん(演技・演出コース 2年)演じるアサダと松浦輝海さん(演技・演出コース 1年)演じるキシの、ホテルで卒業制作の相談をする場面では劇場が笑いに包まれました。

この作品は、舞台の上手と下手に設置されたマイクから、演者が「パシャ」「コツコツコツ」といった舞台上のSE(音響効果)をその場で、口で再現するのが特徴のひとつ。シャンパンを開けるときには「シャンパーン」や椅子に座るときの「L字のソファ」など、文字では伝わらないのが歯がゆいくらい、言葉を効果音として使う、遊び心のある演出が光っていました。

舞台で使用された衣装や舞台美術のデザインは学生が考案し、小道具も一部は学生たちで制作したといいます。もちろん、フライヤーのデザインも学生によるもの。

本プロジェクトには、舞台芸術学科所属の学生だけでなく、情報デザイン学科や文芸表現学科など、さまざまな学科で異なる芸術を学んでいる学生たちが参加していました。だからこそ、さまざまなスタッフワークを分担し、今回の演劇をつくりあげることができたんですね。

殻を破る経験

終演後には舞台芸術研究センター所長 安藤善隆教授の司会で学生たちが1年間の学びを振り返るアフタートークが開催されました。

本プロジェクトは2023年4月にキックオフし、前期には「命、ギガ長ス」の初演・再演(「命、ギガ長スW(ダブル)」ギガ組)に出演されていた安藤玉恵さんをお迎えしての「本読み」や、笠松はるさんから発声トレーニングを受ける授業など、特別ワークショップも多数開催。オクイシュージさんによるパントマイム実践講座は後期に実施しました。

後期からは与えられた役の演技を磨きながら、舞台美術のデザイン案や小道具の作成などを行いました。12月以降は実際に春秋座を使用して舞台稽古に励み、年明けからは自主稽古を重ねて、本番まで走りきったといいます。

実は、筆者は年末の稽古と前日のゲネプロ(本番同様に行う最終リハーサル)前の稽古を見せていただいたのですが、驚いたのは松尾さんの演出の細やかさ!

たとえば、アサダがキシにぶつける「生理が遅れてるんです」という台詞の言い方に悩む三井さんに、松尾さんは「笑顔ではあってほしいけど、一方で重たいものを投げつけるような」「身体の密度が上がる感じもあって」と、たくさんの言葉を使い説明。学生たちはそうした松尾さんからの演出を真剣に受け止め、演技に生かしていました。

当日、会場の笑いをさらったアサダとキシのシーンも、アイコンタクトや場面転換の音楽など、細かく調整を重ねていたのが印象的でした。

アフタートークでは、そうしたプロジェクトでの学びを学生たちが振り返り、プロジェクトで得た気づきや、それぞれの専攻分野に活かす方法などを語りました。

主人公のひとりである80代のオサムの母・エイコを演じた末松萌香さん(演技・演出コース2年)は「稽古がすごく楽しかった」と言います。「わたしの所属する舞台芸術学科では集団で制作をすることもよくあるんですが、他学科の学生と関わっての集団制作ははじめてでした。エイコを演じることが決まって、まず『これは大変だぞ』と思いました。実際大変で(笑) でも、エイコを演じていくなかで、自分の知らない自分を発見できて、殻を破れたなと思います」

普段は映画学科で映像制作などを学んでいるという丹野琳仁さん(映画製作コース1年)は「このプロジェクトで演技と舞台音響に出会えました。もともと、演技の経験がなかったので、『みんな出演するよ』と言われたときは『マジか』と。自分にエイコの母役ができると思わなかった。でも、演技をしてみると楽しくて。映画学科の授業でも、それまで取っていなかった演技の授業を積極的に取るようになりました」とプロジェクトを通しての変化を話しました。

演劇一辺倒じゃないメンバーだからこそ

1年間、プロジェクトを履修した学生とともに演劇をつくりあげてきた松尾さんは、本番を観ての感想を「子供の発表会を観にきた親の気持ちでした」と話します。「最初は劇場の空気が固くてドキドキした。最後のほうでだんだんと劇的な集中力があがっていって、演出家として見ていても、できた、できた、という積み重ねがあってよかったですね。最後、舞台挨拶で壇上にあがるとき、ちょっと泣きそうだったもん(笑)」

大学生と、それも舞台芸術を学んでいる学生だけでなく、さまざまな学科の学生と演劇をつくる今回のプロジェクトは、松尾さんにとってもはじめての取り組みだったといいます。

「プロジェクトでは、月に一回ぼくが京都にきて授業をするんだけど、それで一本芝居をつくりあげるっていうのは難しかったし、もどかしかった。アマチュアの人にはとくに、一日に詰めてみっちりやったり、間を置かずに繰り返すことで、表現の核みたいなものが身体に根付くんですよ。でも、学生って夏休みがあるでしょう(笑) 2か月も空いちゃう。そこはいままでと全然ちがいましたね」

学生と演劇をつくっていく難しさをそう語った松尾さんですが、「自分も大学でデザインを専攻していて、たまたま演劇に出会い、おもしろさにのめりこんでいったので、今回出演した山川(豹真)さんと同じような立場だったんですよね。だから、そういう寄り道や回り道ができるというのは大学生にとっていいことなんじゃないかと。『大人計画』をはじめたときも、演劇だけじゃなく色々なことをやってるひとが集まれば楽しいなあというのはあったんです。大先輩の唐十郎さんや寺山修司さんみたいに、いろんなところからアーティストが集まってワイワイ演劇つくるみたいな場に憧れたので。今回のプロジェクトでも、メンバーの専攻が演劇一辺倒じゃない中でどういうものができるのか、というのは興味がありました。とにかく学生が『演劇ってものを好きだと思って向き合えるように』というのは意識していました。なにを学べたかはわからないけど、それぞれ心のお土産を持って帰ってもらいたい」と、いろいろな分野を学ぶ学生が集まったからこそできたことも含め、今回のプロジェクトを振り返りました。

多種多様な芸術分野の第一線で活躍する松尾スズキさんとともに舞台芸術作品を創作するという、きっと学生にとって一生の宝物になる経験を手に入れることのできた今回のプロジェクト。メンバーたちは不安を抱えたり、ときには衝突したりすることもあったといいますが、見事最後まで走りきり、当日は大盛況で幕を閉じました。

松尾スズキ・リアルワークプロジェクトは来年度も開講予定とのこと! 今度はどんな舞台芸術作品が観られるのか、楽しみですね。ぜひ、続報をお待ちください。

京都芸術大学 Newsletter

京都芸術大学の教員が執筆するコラムと、クリエイター・研究者が選ぶ、世界を学ぶ最新トピックスを無料でお届けします。ご希望の方は、メールアドレスをご入力するだけで、来週水曜日より配信を開始します。以下よりお申し込みください。

-

上村 裕香Yuuka Kamimura

2000年佐賀県生まれ。京都芸術大学 文芸表現学科卒業。2024年 京都芸術大学大学院入学。