REPORT2023.03.23

鑑賞者と向き合う30年、対話型鑑賞の「これまで」を振り返る(前編)―『VTC/VTS 日本上陸30周年記念フォーラム:対話型鑑賞のこれまでとこれから』

- 京都芸術大学 広報課

「今、『対話型鑑賞』をインターネットで検索すると、約100万件ヒットする」――アメリカで生まれた美術鑑賞教育プログラムが、「対話型鑑賞」として日本に上陸してから、2022年で30年目の節目を迎えた。2022年8月20日、21日の2日間、上野・東京国立博物館平成館大講堂で開催された、『VTC/VTS 日本上陸30周年記念フォーラム:対話型鑑賞のこれまでとこれから』では、こうした30年前から今日まで対話型鑑賞の「これまで」を振り返り、「これから」の未来へと踏み出すための議論が行われた。

対話型鑑賞は、「みる・かんがえる・はなす・きく」という、人が誰しも持っている基礎的な能力を軸にして、アート作品を他者との対話を基にして鑑賞していくプログラムだ。近年では、日本国内の美術館でも、教育普及プログラムやパブリックプログラムとして、広く一般の来館者に向けて開催されている。美術館に足を運ぶ方の中には、一度はその取り組みを目にしたことがあるのではないだろうか。

タイトルにある、「VTC」および「VTS」とは、1980年代のアメリカ・ニューヨーク近代美術館(MoMA)で、美術作品の鑑賞教育プログラムとして誕生した「VTC:Visual Thinking Curriculum」、および「VTC」から枝分かれした「VTS:Visual Thinking Strategies」のことを指す。当時主流だった、美術館学芸員による、来館者に向けた一方通行の作品解説ではなく、スタッフと来館者、時に来館者同士の対話を通じて作品を鑑賞していこうという試みから始まったプログラムだ。

このフォーラムは、こうしたVTCとVTSの潮流が、「対話型鑑賞」として日本国内へと紹介され、その取り組みの歩みが始まってから今年で30年という節目を迎えることを記念して、本学アート・コミュニケーション研究センター(ACC)が企画したものだ。フォーラムの模様は、オンライン上で2日間とも同時生配信され、会場参加、オンライン視聴を合わせた参加総数は、延べ1300名を超えた。美術に留まらない、多岐に渡る領域での取り組みに広がっている中で、多方面から熱い注目を受けている状況が垣間見られる結果ともいえよう。2日間に渡って、8つのプログラムで18名の登壇者が発表した模様と、議論の一部を、前編・後編に分けてレポートする。

フォーラムの冒頭では、対話型鑑賞の第一人者であり、本学アート・コミュニケーション研究センター(ACC)所長の福のり子が挨拶した。

「まずは、当たり前に直接会うことができない状況の中、今日ここで会えている隣同士の顔を見合わせて、挨拶を、拍手し合いませんか?」という福の呼びかけからスタート。席が隣り合った参加者が互いに目を見合わせて拍手を交わす光景は、他者の存在を意識することこそが、対話型鑑賞の「はじまり」であるというメッセージにも感じられた場面だった。

さて、そもそも今回なぜこのフォーラムは企画されたのか。その意図に、福は2つの理由を挙げた。1つ目は、対話型鑑賞の今に至るまでの歴史的背景と事実関係を若い世代へと伝えること。2つ目は、「『対話型鑑賞』をインターネットで検索すれば、約100万件ヒットする」ことに象徴されるように、対話型鑑賞が広く普及し、取り組みが多様になっている現在の状況を今一度見渡した上で、更に踏み込んだ議論する契機を作りたかった、と理由を挙げた。

VTC/VTSが、「対話型鑑賞」として日本の美術関係者に受け取られるまで

まずは、福と、国立新美術館長の逢坂恵理子の対談から。VTC/VTSの成り立ちから日本への紹介まで、対話型鑑賞の「これまで」を、節目になる出来事や展覧会、出版物などを交えて時系列で話題が進んだ。福と逢坂の軽快な掛け合いの中では、当時の写真、文献、資料を基に、各々の心情や当時の空気感なども語られ、参加者は黎明期の様子をありありと知ることができた。ここでは、対話型鑑賞の日本上陸前後と、今日の取り組みに繋がる黎明期について詳しく紹介したい。

現在、日本国内で「対話型鑑賞」と呼ばれている取り組みは、1980年代、MoMAの教育部長だったフィリップ・ヤノウィン、アメリア・アレナスらが開発し取り組み始めた鑑賞者教育プログラム「VTC:Visual Thinking Curriculum」、およびその後MoMAを退職したフィリップ・ヤノウィンらが独自の活動を始めた「VTS:Visual Thinking Strategies」を源流に、日本で発展を遂げたプログラムである。また、「対話型鑑賞」という言葉は、1990年代初頭に福と逢坂が2つのプログラムを日本へと紹介する際に名付けた造語である。

そもそも、MoMAがVTCを開発した背景には、1960年代の「美術館の冬の時代」と呼ばれる、人々の美術館離れがあった。美術館関係者は、”美術館は良いものに決まっている”という美術館性善説を問い直し、「美術館へ来館する人々は、何を求めているのか?」と自問自答を重ねる中でたどり着いたのが、来館者のことを美術関係者がよく知り、更なる取り組みを始めることだった。ここから、学芸員の美術史的な解説を中心とした、従来のギャラリートークとは異なる、来館者との対話を中心にした美術作品の鑑賞を試みるプログラム、つまりVTCの開発とその取り組みがスタートする。

福は、1991年半ばからの1年間、MoMAでインターンをする中で、VTCの現場を直接見聞きする経験を得た。次第に、VTCを日本に紹介したいという思いを持つようになったという。紹介する道筋を思案する中で出会ったのが、当時日本国内でフリーランスで現代美術に関わる仕事を手掛けていた逢坂だった。2人は、1992年、ドイツで開催された第9回ドクメンタへのツアーの道中で意気投合。こうして日本国内にVTCの手法と考え方を紹介する道筋へとつながっていく。そしてここが、対話型鑑賞の日本への上陸地点である。

ドイツで出会った福と逢坂は、その後、日本の美術関係者を対象にした研修旅行やシンポジウムを立て続けて企画し、アメリア・アレナス、フィリップ・ヤノウィンといったMoMAでVTCの第一人者として鑑賞教育に携わる人物を招聘し、その渦を次第に大きくしていく。

1998年2月、『なぜ、これがアートなの?』と題した書籍が日本国内で出版された。この書籍は、展覧会の開催、ビデオ資料の製作へと派生し、対話型鑑賞の考え方を用いた試みが生み出す、アート作品と鑑賞者の関係性を、多角的に世に示す試みとなった。

展覧会のキュレーションは、アメリア・アレナスを中心に、豊田市美術館、DIC川村記念美術館、水戸芸術館現代美術センターの3館合同で、日本の学芸員も協働して取り組まれた。展覧会では、作品の解説文(キャプション)は一切付けないという、当時としては異例の試みが取られるなど、先駆的な取り組みが随所に盛り込まれた。当時、水戸芸術館現代美術センターの主任学芸員として企画に携わった逢坂は、アメリアと共に展覧会準備を進めた当時のことを「大変刺激的だった」と振り返る。特に、10代20代の来場者からの反響が大きく、それまで難解とされた現代美術を、多くの人が主体的に鑑賞する展覧会での光景は、美術史などの専門的な知識のみならず鑑賞者自身の力を軸にして、本質的に作品を理解できる可能性を美術関係者へと示すこととなった。ここから次第に美術関係者を中心に、対話型鑑賞の取り組みが更に知られるようになっていった。

そんな中、2004年、福は本学アートプロデュース学科(当時、芸術表現・アートプロデュース学科/以下、ASP学科)に赴任し、学部1年生を対象とした必修授業「鑑賞者研究プロジェクト」をスタートさせた。この授業は後に、学生によって「ACOP(Art Communication Project/エイコップ)」と名付けられ、対話型鑑賞を体系的に学ぶ授業として、現在まで取り組まれている。学生はACOPの中で、1年以上の時間をかけ、まずは、鑑賞者として、作品を「みる」力を磨いていく。その上で、対話型鑑賞を実践するナビゲイター(ファシリテーター)としての研鑽を積み、「みる・かんがえる・はなす・きく」という能力通じて、アート作品と鑑賞者を繋げる力を複合的に高めていくことになる。またASP学科は現在まで、対話型鑑賞を必修授業としてアートプロデュース人材を育成する、国内唯一の教育機関となっている。

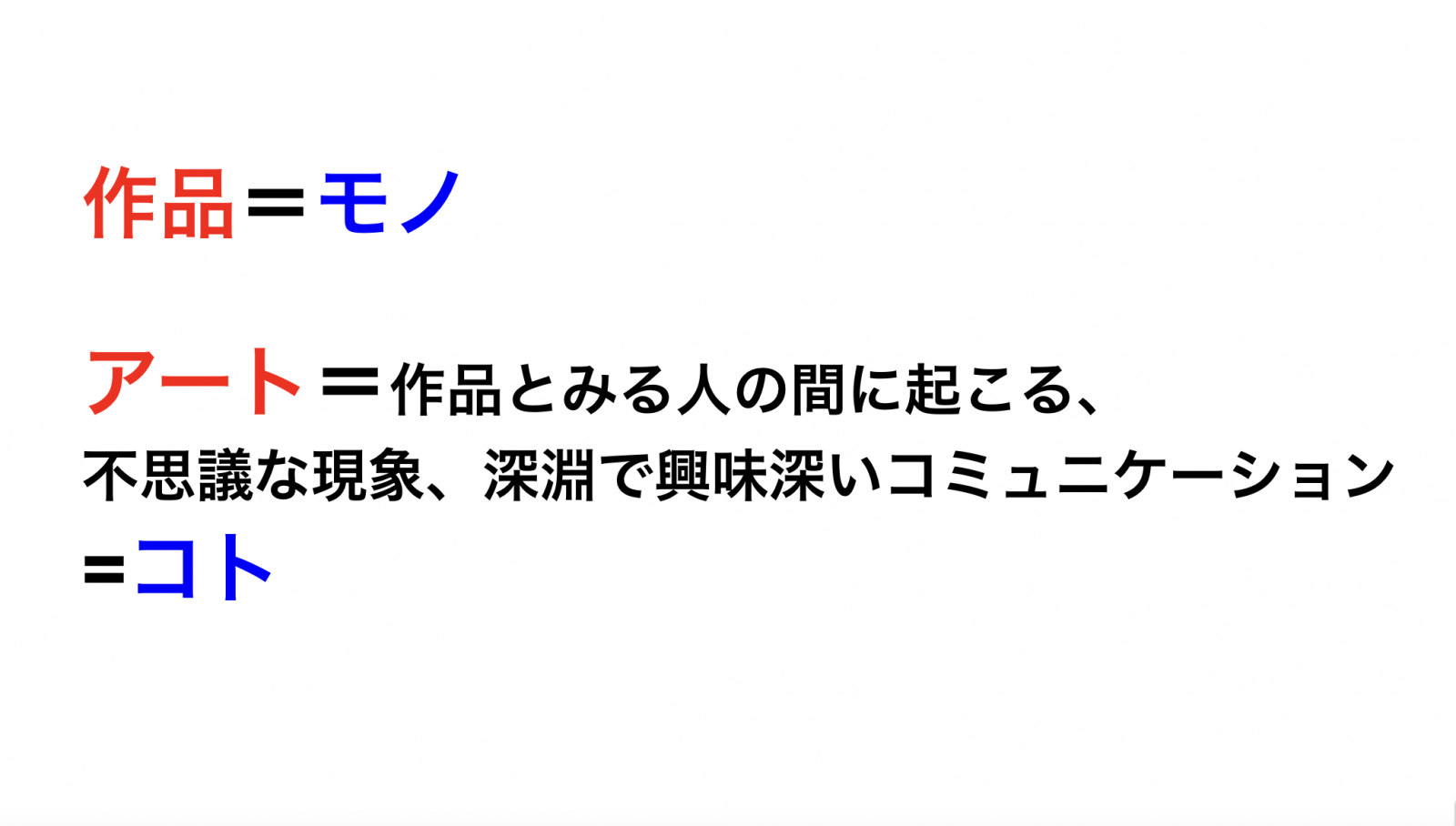

ところで、対話型鑑賞の考え方をより良く理解する上では、「アート」と「アート作品」の違いを捉えておくことが必要だ。福からもプレゼンテーションがあった。

「アート作品」はモノであり、「作品それ自体」を指す。一方「アート」とは、みる人、つまり鑑賞者と「アート作品」の間に起こる、不思議な現象、深淵で興味深い「コミュニケーション」のことを指す。このように、「アート作品」と「アート」、この2つを分けて捉えることが対話型鑑賞に取り組む上で重要とされる。

この他にも、当時の所感と共に、これまでの30年間に取り組まれた多くの事例を紹介した。対談後半では、この30年間を踏まえた上で、これからの対話型鑑賞の取り組みに期待することや、鑑賞者を育てることの意義について対談が進んでいった。ここでは、逢坂の発表を中心に紹介したい。

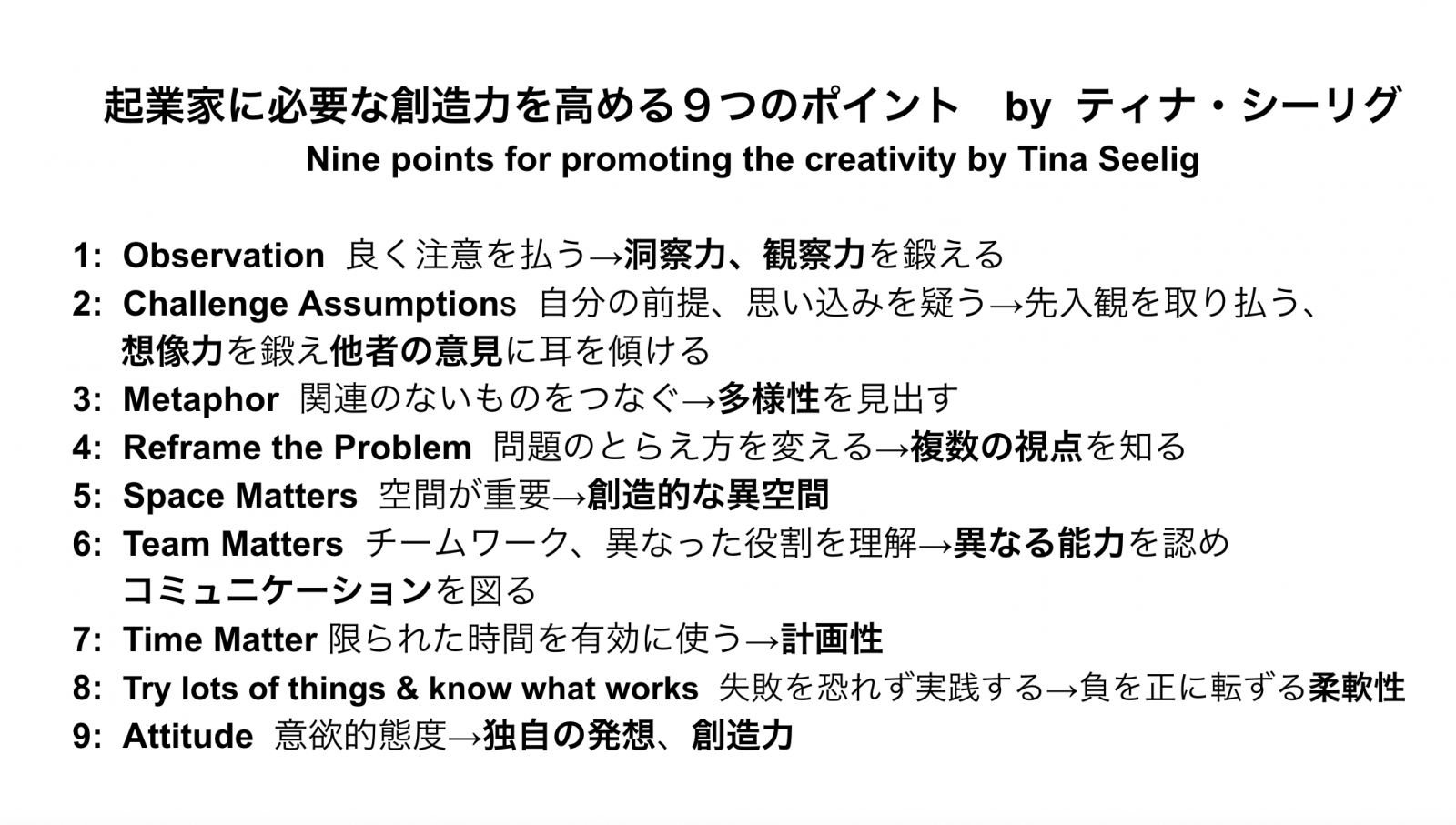

逢坂は、スタンフォード大学で起業家に向けた講義をしてきた、ティナ・シーリグによる『起業家に必要な創造力を高める9つのポイント』を紹介した。ここで挙げられている「想像力を高める9つのポイント」を紹介しながら、対話型鑑賞の教育的効果、特に現代美術の鑑賞と重なるところがあるとして、紹介した。

対話型鑑賞では、「みる・かんがえる・はなす・きく」という、人が持つ基礎的な4つの能力を駆使してアート作品の鑑賞を進めていくのだが、次第に「みる・かんがえる・はなす・きく」の能力が磨かれていく経験にもなっていく。逢坂は、この9つのポイントと、対話型鑑賞で磨かれる能力の重なりを確認しながら、対話型鑑賞が美術の分野だけに留まらず、社会の中の様々な分野で有効な取り組みであることの一つの証左ではないか、と言及した。

更に、逢坂は美術館学芸員の立場から、美術館運営を取り巻く厳しい状況への打開策として、対話型鑑賞を位置づけることができるのではないか、とも述べた。「先行きが見えない時代の中で、持続可能な美術館運営をしていくには、本当に良質の愛好家、鑑賞者を増やすことが大切」とした上で、美術を支えていくスタートラインに立っている人々にとって、対話型鑑賞が、良質な鑑賞者へと育っていく道筋を作るプログラムとして機能する可能性があるとして、期待を込めた。

アート作品から「アート」を生み出すミュージアムを目指して

対話型鑑賞の本拠地とも言える、美術館。日本の美術館は、福と逢坂によって日本へと紹介された対話型鑑賞の潮流を、どのように受け入れ、アート作品と鑑賞者を繋いできたのだろうか。

登壇したのは、黒澤伸(公益財団法人金沢芸術創造財団 芸術・交流アドバイザー)、稲庭彩和子(独立行政法人国立美術館 主任研究員)、原泉(山口情報芸術センター[YCAM]エデュケーター)の3氏。美術館やアートセンターで、美術作品と鑑賞者をつなぐ様々なプログラムを展開してきた実践者たちが登壇した。モデレーターは、『なぜこれがアートなの?』の展覧会開催当時、豊田市美術館で学芸員として企画を担当し、長年教育普及事業を担当した経歴を持つ、都筑正敏(豊田市民芸館 館長)が務めた。

黒澤は、前任の水戸芸術館現代美術センターや、金沢21世紀美術館での様々な取り組みを、1990年代〜2000年代を中心に時系列で発表し、日本の美術関係者の視点から、対話型鑑賞が日本へと紹介された黎明期当時を振り返った。国内での先駆的な取り組みと、VTC/VTSの中で重なるキーワードとして「他者理解(the Other)」というキーワードを挙げ、その後の国内美術館での「教育普及」や「エデュケーション」に関する実践の目的や内容の変遷を辿った。

稲庭は、対話型鑑賞の実践を通じて、美術館を拠点としたコミュニティを形成する取り組みに力を注いできた。発表では、美術館における教育普及の考え方の移り変わりを年代ごとに指摘した上で、世界との関わりを「当人」を起点に考えるという考え方『パーソン・センタード・アプローチ』という概念を紹介した。鑑賞者本人を起点に主体的に作品を鑑賞し、他者と対話を深める対話型鑑賞の手法が、美術館におけるコミュニティ形成において融和性が高いことを指摘した。

一方、原は、前述したASP学科の卒業生であり、在学中にACOPを受講した経験を持つ。現在は、山口情報芸術センター[YCAM]で、新しく生み出される作品と、鑑賞者をつなぐ道筋の中に対話型鑑賞を位置付け、様々なプログラムを実践している。全く新しい作品を生み出す「アートセンター」であるからこそ、同時に作品を能動的に見る鑑賞者の存在を生み出すことが不可欠であるという考えのもと、「アート作品」いうモノを生み出すだけではなく、その作品をみる鑑賞者の存在をも生み出し、「アート」というコトを起こすまでを見据えて実践を重ねている。

終盤のディスカッションでは、評価の高い至宝を拝むような「神殿」としてのミュージアムから、対話的で、開かれた場といった状態を指す「フォーラム」としてのミュージアムへと、目指す姿が変容してきている流れを共有しながら、対話型鑑賞の実践の先にある「美術館のあり方」へと話が及んでいった。

自己から他者、そして「学校」というコミュニティへと向かう対話型鑑賞

「学校教育における対話型鑑賞の取り組み」というと、あくまでも美術を扱った授業時間に限ったことなのでは?と考える方も多いかもしれない。しかし「他者と共に対話をしながらアート作品を鑑賞する」という対話型鑑賞の取り組みは、学校というコミュニティの中で、教員や生徒一人ひとりが、自己理解を深め、他者とのよりよい関係性を構築することを目指す時、1つの有力な手法として用いられている。

登壇したのは、沼田芳行(埼玉県所沢市立向陽中学校 校長)、末永幸歩(『13歳からのアート思考』著者、東京学芸大学個人研究員)、似内達吉(大阪市立東淀中学校 教諭)の3氏。モデレーターは、アート・コミュニケーション研究センター(ACC)研究員を前任し、現在、大阪成蹊大学幼児教育学科講師の北野諒が務めた。

中学校で美術教諭として教壇に立つ似内は、前述した原と同様、ASP学科の卒業生で、ACOPを受講した経験を持つ。教諭となった現在では、対話型鑑賞における「みる」ことに特に着目した授業を展開しているという。発表では、「自画像を描く授業」の取り組みを中心に「みる」ことを軸とした授業の内容について、生徒が創作した作品を交えて紹介した。

沼田は、公立中学校の校長として、学校全体のコミュニティづくりを目指して対話型鑑賞の手法を用いた「朝鑑賞」の実践を中心に発表した。「朝鑑賞」とは、始業前の朝10分間、全校生徒がクラス単位で対話をしながらアート作品の鑑賞に取り組むというものだ。教諭、生徒同士のコミュニケーションを促し、学校全体を1つのコミュニティとしてより豊かなものにしていきたいという思いからスタートしたという。また、生徒が自らで考え、考えたことを口にする場をつくることも目指された。こうした目的から、美術教諭のみならず、教諭全員がファシリテーターを担い、生徒と共に芸術鑑賞に取り組んでいるのが特徴だ。

発表の中では、生徒のコメントから、「朝鑑賞」で得られた経験が、日常の学校生活で活かされるようになっていく様子が紹介された。

「朝鑑賞を通してついた力が、例えば数学の時間に生かされています。図形の学習で、見方を変えてみるという方法を使って、新しい考えを見つけることができました。」

「自分が思ってることと人が考えてることは違うということがよくわかり、人の考えを受け入れられるようになりました。自分の考えも広げることができるようになりました。」

「あまり人と考えを共有することってなかったんですが、それができるようになりました。」(発表スライドから)

生徒達は、「朝鑑賞」で得た、クラスメイトと対話しながら1つの物事を深めて考える経験を、学校内での他の学びに繋げているのだ。こうした「朝鑑賞」での生徒の反応は、フォーラム冒頭の対談で、福が指摘した「セルフ・エデュケーション力」についての言及にも重なる。対話型鑑賞を経験した学生は、作品をみて、鑑賞する力やナビゲイターとして技術を向上することだけに留まらず、学生が自ら問いを立て学ぶ力、「セルフ・エデュケーション力」を身につけることにも繋がっている、という指摘だ。

また似内も、対話型鑑賞を通じて「自己」と「他者」の向き合い方を整えることが、自己理解へとつながっていく、という指摘した上で、こうした対話型鑑賞を通じて得た経験を教室内で終わらせず、実生活の中で活かせるような教育活動を目指しているという。この点も、福の指摘や沼田の目指す方向性とも重なるだろう。

また、沼田は発表の中で、「朝鑑賞」のこれまでの道のりを「皆でたどり着いた朝鑑賞」と紹介していた。「朝鑑賞」に対する感想や意見を柔軟に取り入れながら、教諭や生徒のみならず、学内外の様々な立場の人々と共に試行錯誤する様子からは、「朝鑑賞」の取り組み自体が、対話的に運営されていることが伺える発表だった。

末永は、アートを鑑賞することを通じて鑑賞者自らの「ものの見方を広げる」ことを目指し、様々な教育機関で講義を行っている。今回の発表では、著作『13歳からのアート思考 「自分だけの答え」が見つかる』の中から、「アート思考」の考え方を紹介した。アート作品自体と鑑賞者とのやりとりを「作品とのやりとり」という言葉で表現し、その考え方を説明したほか、「作品とのやりとり」の過程の中でもたらされる事象について、自身が教鞭をとる授業で実践する「作品とのやりとり」によって、受講生自身の想いを浮かび上がらせていく過程を発表した。

3氏の発表は、対話型鑑賞を通じて、他者と共にアート作品と向き合う態度は、次第に人とのコミュニケーションはもちろん、身の回りの物事、自分自身との付き合い方といったことへと応用される可能性があることを示唆している。

一方で、続くディスカッションでは、対話型鑑賞の不十分な実践は、他者をアート作品のように「多様で多義的である」ことを認め、許容する態度が、一歩間違えると、自分と他者を切り離して距離を置くような「無関心」に変換され、逆にコミュニケーションを断絶させかねないという指摘も相次いだ。他者を尊重することが、自らとは関係ないものとして切り離してしまう表裏一体の危険性を孕んでいるのだ。他者と向き合っていく中で生まれる「もやもや感」を切り離さず、うまく付き合いながら、どうすれば更に対話を深めていけるのか。今後の論点として参加者へと投げかけられた。

※文中は全て敬称略

※肩書はフォーラム開催時のもの

※「対話型鑑賞の「これから」へ、次なる一歩を踏み出すために(後編)―『VTC/VTS 日本上陸30周年記念フォーラム:対話型鑑賞のこれまでとこれから』」に続きます。

取材・文:野澤美希(のざわ みき)

1994年横浜生まれ。京都造形芸術大学アートプロデュース学科卒業。 在学中より「調査」を活動の軸とし、主に非営利の文化芸術活動に関する執筆・編集、プロジェクトマネジメントに携わる。京都芸術大学舞台芸術研究センター研究補助職員などを経て、2019年より(公財)神戸市民文化振興財団に所属し、神戸アートビレッジセンター(KAVC)に広報担当として勤務。2022年より京都芸術大学アートプロデュース学科非常勤講師。専門領域は、広報コミュニケーション/アートマネジメント/社会調査。

京都芸術大学 Newsletter

京都芸術大学の教員が執筆するコラムと、クリエイター・研究者が選ぶ、世界を学ぶ最新トピックスを無料でお届けします。ご希望の方は、メールアドレスをご入力するだけで、来週水曜日より配信を開始します。以下よりお申し込みください。

-

京都芸術大学 広報課Office of Public Relations, Kyoto University of the Arts

所在地: 京都芸術大学 瓜生山キャンパス

連絡先: 075-791-9112

E-mail: kouhou@office.kyoto-art.ac.jp