仁尾敬二が開拓した織の展開

2022年9月25日(日)から10月3日(月)まで、ギャルリ・オーブにて、仁尾敬二(美術工芸学科教授)の教員生活40年の節目に際して、仁尾が制作したさまざまな作品と大学院で指導した3人の作家、さらに仁尾と交流のあるバスケタリー作家30名と合同で、「織の世界とBasketry」展が開催された。しかし、そこには、古典的な織物に加えて、一見「織」と言われても想像できない構造体、彫刻といってもよい作品が数多く並んでいる。

染織、テキスタイル・アートの作家として国内外で活躍する仁尾は、京都芸術大学の前身にあたる京都芸術短期大学でテキスタイルを学んだ。そこで染色や織などの基本技術を習得したが、専攻科に進んだとき、客員教授として堀内紀子が教えにきたという。堀内紀子はカナダを拠点とした作家で、ナイロンを編んだ巨大なニットの遊具で世界的に知られている。日本では箱根にある彫刻の森美術館にあった《ネットの城》や、リニューアル後に木造ドームの中に再制作された《ネットの森》、昭和記念公園「こどもの森」にある《虹のハンモック》などで遊んだ経験のある方もいるかもしれない。堀内は、構造設計家と組んで「プレイスカルプチャー」ともいわれるネットの構造体を開拓していた。仁尾は、堀内にインターレース(編み、組み、結び)を習い、虜になったのだという。

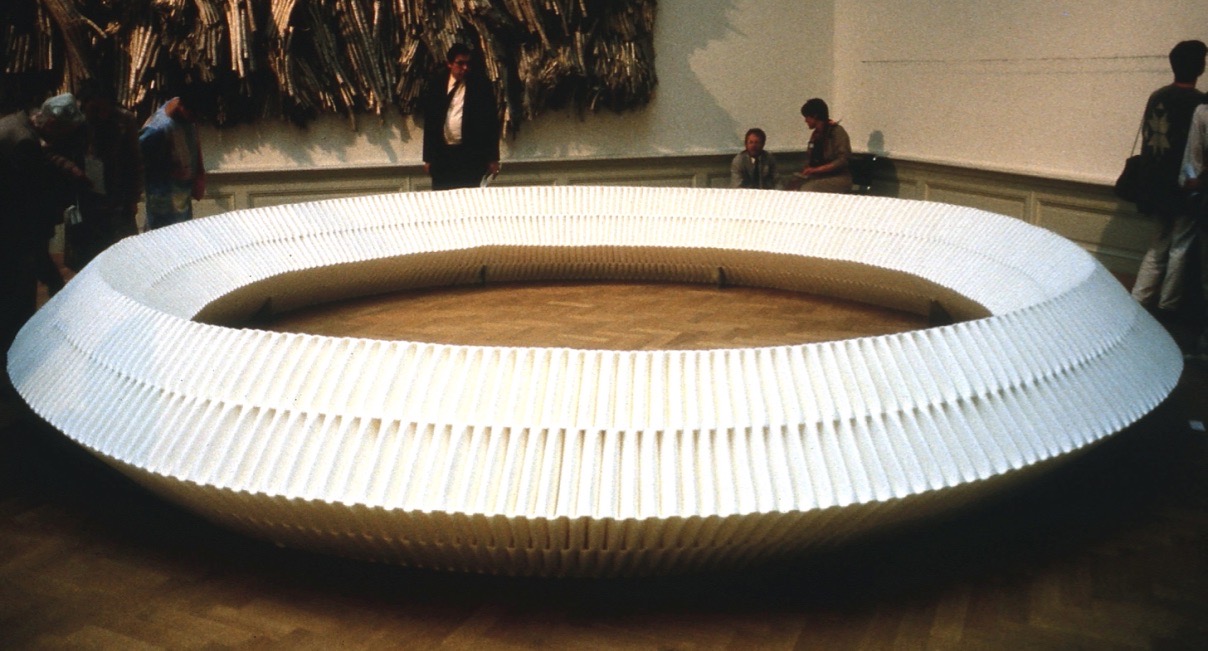

また、森口邦彦(後に友禅の人間国宝に認定)にシルクスクリーンを習った。当時、織物業の景気がよく、国内外で数多くの公募展があったという。仁尾は、さまざまなところに応募する中で、1985年に第12回ローザンヌタピスリービエンナーレ展(スイス)に応募作品が選ばれる。その円形の作品は、あまりに大きいため、素材を企業から提供、輸送してもらい美術館で2人がかりで組み上げたという。手組みでありながら、極めて幾何学的な白い円は、宇宙的といってもよい神秘性を称えている。

その後、Jack Leno Larsen(国際的に有名なテキスタイルデザイナー)の出版本『Interlacing the Elemental Fabric』に第12回ローザンヌタピスリービエンナーレ展の作品が紹介された。さらに、青山のスパイラルで開催されていた第2回企画展(糸・布の断面)における仁尾の展示作品を、来日中のJack Leno Larsenが見て、現在はMAD (The Museum of Arts and Design)と名称が変更されたニューヨークのアメリカン・クラフト・ミュージアムで開催された出版記念の展覧会に招聘されることに。そこからファイバーアートやソフト・スカルプチュアの作家として海外のギャラリーからも声がかかり、美術館やギャラリー、アートフェアで定期的に発表していくことになる。海外の展覧会では、マグダレーナ・アバカノビッチや、DANIEL GRAFFIN、RTZI ET PETER JACOBIなど、織から彫刻家になったアーティストと共に展示する機会を得る。仁尾は織のムーブメントの中にいたのだ。

オーブの床面に展示されていたのは、少しずつ異なる濃度の青色で染めたナイロン素材を組紐技法で組んだ円環を、1本のステンレスの棒で支えた作品《INTERLACING》のほか、アクリル素材で組んだ12本の棒を交差させて中央の緑色の柱を支えた作品《StructureⅡ》、3本の組んだ棒状のアクリルを三角形になるように交差させて浮かした作品《TRIANGLEⅡ》など、シンプルでありながら、構造的に美しく、瞑想的な雰囲気を称える作品が並ぶ。白いナイロンの作品は、捻じ曲げられることによって、美しい陰影を称えている。黒い作品は反対にシルエットが映える。

白から始まった作品は、黒、赤と少しずつ色で染めるようになり、青い作品へと続いていく。

色彩学では、世界中の言語には、普遍的な色彩語があり、白と黒から徐々に赤、緑、青へと段階的に増えていくとされており、仁尾の場合も、シンプルな色と構造体から、徐々に複雑になっていっている。

もう1つの方向性として、写真を昇華転写プリントした生地を、水平に折り返していき、交差に止めていくシリーズが、奥の壁面に並ぶ。《朱雀》《芭蕉ふたたび港》《engine》《芭蕉ふたたび船着き場》《落ち葉》《雪のあと》《水たまり》などというタイトルが続くが、写真は加工され、切断されているため、何が撮影されているか認識するのは難しい。しかし、切断された被写体は、編まれることによって、全体としてそれらの風景、雰囲気が再現されている。織り込まれた視覚であり、体験といえるだろう。まさに、テレビの走査線、インターレースのようである。

写真のプリントは、松尾芭蕉の句をモチーフに組んだ《INTERLACING 荒海》にも生かされる。分解された文字が、波打ちこだまするように織り込まれている。また、最新作である《『INTERLACING』cats eye》では、愛猫を含む眼を抽出し、すべての眼がこちらを見ている。眼の宇宙であり、自身が見る対象から、見られる対象に反転して、織り込まれるようでもある。この複雑な作品を組むための制作時間を聞くと、1週間程度であるという。それはすでに身体化しており、設計図がなくても手が動くからである。頭だけではなく手が記憶し、手が思考に先行して制作できることが「織」の大きな魅力の一つであると仁尾は指摘する。現在、染織や手工芸が、現代アートの世界でも見直されているのは、それが世界の中で、太古から続く、普遍的な創作の在り方でもあるからだろう。

織の可能性を示す作家たち

今回、仁尾は自身のほかに3人の染織作家を選んでいる。それぞれ大きくタイプが異なり、ある種、アヴァンギャルドにもみえる仁尾の作風とは真逆の作家もいる。しかし、仁尾は古典技法にも習熟しており、古典を知るからこそ、新しい方法にも深みがあるといえる。

大塚恵梨香は、絹糸を草木染めして織り上げた紬織(つむぎおり)着物を二点展示した。曾祖父が鳴海絞りの染め職人だったこともあり、家には多くの着物があったという。大学時代は幅広く染織を学び、大学院時代は糸を染め分けて、柄を織り上げていく絣(かすり)の技法や天然染料を研究した。現在は、染織テキスタイコースの非常勤講師をしながら、日本工芸会近畿支部に所属し、日本伝統工芸展近畿展に出品し新人賞を受賞するなど将来を嘱望されている。

「季節、空気の肌触り、風、音、温度、そして心に想うことや感じることを、着物に表現したい」と大塚は述べる。着物に使用する絹糸は、非常に細く、経縞には多くの色を組み合わせているという。図柄をデザインし、織機に糸をセットするだけでかなりの時間を要する。しかし、隣り合う色やかすれ、絣足などによって見え方や印象は変わっていく。それは仕上がって初めてわかることもあり、魅力であるといえるだろう。大塚は、経縞のデザインを、反復したり転調したり強弱のある音楽に例えるが、デザインと着物の関係は、楽譜と演奏に似ているといえるだろう。

第51回日本伝統工芸展近畿展で入選した《春の交響》(2022)は、茜や梔子(クチナシ)など赤系と黄色系のグラデーションをベースに織り上げられており、大きな柄と鮮やかな彩度のコントラストで包み込まれるようなシンフォニーを奏でている。一方、梔子やエンジュといった黄色系の染料ををベースにした《春陽》(2021)は、冬から春になって、光が差し込み、心身ともに暖かくなっていく様子が織り上げられている。着るとまさに春の日差しや自然をまとう気持ちになれるだろう。染織作家である志村ふくみが、染織は自然の力をまとうということを述べているが、草木から絞り出された色は、自然のエネルギーを濃縮したものであり、防虫など実用的な意味合いもあっただろうが、自然の力を借り、自然と一体化する方法でもあったことだろう。自然と乖離した現代こそ、その在り方を見直す必要があるのではないか。

中平美紗子は、着付師だった祖母に影響を受け、テキスタイルの道を志した。大学入学時は染を志望していたものの、織物の構造に興味を持ち織を専攻する。その後、大学院ではタペストリーを学び、綴織を駆使したタピストリー作家として、現代アートの世界で作品を発表している。綴織は、緯糸に2色以上の色糸を使い、模様部分だけ綴るようにして織ることで模様を表す。模様部分の緯糸は、織物の耳から耳まで通っておらず、蛇行しながら織り進められるという。(『日本大百科全書(ニッポニカ)』)。フランスのゴブラン織、中国の刻糸が著名だが、日本でも古くは當麻曼荼羅、18世紀以降、西陣でも行われてきた。

中平は、もともと織の技法と素材を駆使し、ディテールを強調した作品や紙布を制作してきた。新型コロナウイルス感染症の流行後、等分に距離を保つ縞模様と、距離を保つこと(ソーシャル・ディスタンス)が推奨された社会に共通点を見出す。また、さまざまな情報が行き交い、ぶつかり合う状況から縞模様が揺らぎ重なり合う姿を連想し、タペストリーに表現した。その際参考にしたのは、フランスで著名な紋章学者・色彩学者のミシェル・パストゥローの縞模様の価値観の変遷を扱った研究だ。パストゥローは紋章の模様と色彩を研究し、そこにある厳密なルールを明らかにしてきた。縞模様は人間が刻印する印として、否定的にも肯定的にも使われてきたが、人の注意を引き、分類するという役割は変わらない。中平は、その等分に間をあける縞模様をあえて波打たせたり、重なったりするタブーを取り入れた。

中平は、生活の中にある身近なものをモチーフに使っている。例えば、縞模様にモアレがでるように、実際にバスタオルを吊るした姿を元に下図を制作している。さらに、異なる色の縞模様を交差するように織り、別の要素が混ざり合い相互干渉する状態を作品にした。それはあたかも、水の波紋がぶつかり合い干渉している様子にも見える。それは、「エコーチャンバー」と言われるSNS上の意見が同じ意見を持つものの間で増幅し、対立した意見と激しくぶつかり合う状況にも似ているだろう。《Interaction》(2022)と名付けられたタイトルの通り、現在、配色の相互作用について検討しているという。画家・教育者のジョセフ・アルバースは、まさに著書『Interaction of Color』で色の知覚と相互作用の効果をさまざまな例から示しており、今後、色や素材の相互作用を取り入れた、タペストリーが展開されるだろう。

武田めぐみは、絣(かすり)技法を使いタペストリー制作をしている作家である。当初は、糸を染めていたが、現在は絣を応用し、写真を転写した糸を、織っていく方法を採用している。出品されたのは、 《朝霧》(2022)という三点の作品と、《街明かり》(2020)という五幅の作品である。それぞれ朝もやの中の街、ライトに照らされた夜の街の写真が元になっている。霧や夜といった輪郭がぼやけた街を撮影しているが、さらに、絣技法によって経糸がずれていくため、さらに滲んで見える。あたかも雨で滲んでいるようである。武田は、緯糸を一段一段入れていく中で、その時の情景、温度、匂い、湿度、音、光などマルチモーダルな感覚と雰囲気を思い起こすと同時に、それらは次第に記憶の中で溶け合い、沈殿していきぼやけていく。その記憶の中のイメージが、織となって再現されているといえるだろう。

これらの作品は、高機の織機ではなく、自分の身体をつかって経糸を保持する腰機や簡易的な卓上機が使われており、より身体性を帯びると同時に、そのズレが反映した作品になっている。鑑賞者は、武田の記憶を辿ると同時に、そのあいまいな像から、自分自身の記憶をたどり、風景をよみがえらせることになるだろう。つまり、それらは人々の記憶を呼び起こすための、長く伸びた糸であるのだ。

テキスタイル・アートしてのバスケット

今回、仁尾らが展開した織の展示と合同で、仁尾敬二も参加しているBasketry展の作家で多摩美術大学客員教授の関島寿子とメンバーに参加を促し30名の作家によるバスケタリ―が展示された。その多くは、編物というよりも、空間的な造形物のように見える。素材としてもファスナーや紙バンド、ペットボトル、クラフトテープなど、日常的な素材を使って、高度な幾何学形態をつくり上げている。

バスケタリ―とは、日本語では「かご」のことであるが、関島によると、編む技法による組織物だという。日本では、かご作りは、竹、藤、蔓などの硬い素材によるものが多く、布やニットのような柔らかい素材のものと同じとみなされていないが、蓑や編み袋などの日本の民具や世界各地にも編物に近いかごが数多くあるという。関島によると、組織構造という点からみると、編物とかごは同じ領域に属しており、これらの組織技法を拡張し、バスケタリ―と呼んでいる。その詳細が、10月1日(日)に、関島と仁尾のトークイベントで語られた。

関島によると、バスケタリ―と織がこのような形で合同で展示される機会は日本ではほとんどないという。しかし、欧米では、20世紀半ばから、繊維をつかった立体表現が盛んにおこなわれるようになり、織機をつかわず、素材と技法を組み合わせて有機的形態をつくるバスケタリ―が注目されてきた。関島はニューヨークでその潮流に出会い、日本に帰国後も世界中のバスケタリ―を調査し、概念や技法を整理したり、制作してきた。仁尾が海外で評価されたのも、世界的な潮流によるものだ。

会場には、縄文時代のバスケタリ―として、東名遺跡のかごや、鳥浜貝塚のかご、正福遺跡のかご、三内丸山遺跡のポシェットなどが復元され、バスケタリ―の技法が、過去から現在まで、素材が変わっても方法や構造が変わらないことが提示された。「絡める」「結ぶ」「組む」「巻き上げる」「織る」「もじる」などの構造をつくる方法から見れば、織もバスケタリ―の一部ということになる。トークイベントの資料には、「Baskets as Textile Art」と名付けられていたが、「Textile as Basketry Art」ともいえる。

バスケタリ―の有機的な3次元構造は、ヘルツォーク&ド・ムーロンが設計した、北京オリンピックのメインスタジアム、北京国家体育場「鳥の巣」をはじめとして、近年、コンピューターによる構造計算が発達したため、さまざまな場所で見られるようになっている。堀内紀子がつくるニットの空間、仁尾のつくる構造物など、建築的、宇宙的な広がりをそこに見るのは、自然なことであることが、関島の概念的、制作体系的な整理によって改めて納得させられる。アートの世界でも織やバスケタリ―は注目されているが、日常品から建築物まで、世界を編み上げる方法として、これからますます重要になってくるのではないか。

(文:三木学、撮影:大河原光)

織の世界とBasketry

織着物・タピストリー・ファイバーアート・Basketry

| 会期 | 2022年9月25日(日)〜10月3日(月) |

|---|---|

| 電話番号 | 11時〜18時 |

| 場所 | 京都芸術大学 ギャルリ・オーヴ |

|

出展者 (ファイバーアート) |

仁尾敬二、中平美紗子、武田めぐみ、大塚恵梨香 |

| 出展者

(Basketry) |

仁尾敬二、関島寿子、高宮紀子、本間一恵含むバスケタリー作家30名 |

京都芸術大学 Newsletter

京都芸術大学の教員が執筆するコラムと、クリエイター・研究者が選ぶ、世界を学ぶ最新トピックスを無料でお届けします。ご希望の方は、メールアドレスをご入力するだけで、来週水曜日より配信を開始します。以下よりお申し込みください。

-

京都芸術大学 広報課Office of Public Relations, Kyoto University of the Arts

所在地: 京都芸術大学 瓜生山キャンパス

連絡先: 075-791-9112

E-mail: kouhou@office.kyoto-art.ac.jp

.jpg)