八幡はるみの薫陶を受けた多彩な才能

本展は、27年間、本学美術工芸学科、染織テキスタイルコースにおいて教鞭をとられてきた染織作家、八幡はるみの退任を記念し、現役の作家として活躍している卒業生たちが一堂に会した展覧会である。退任記念展と言ってしまえばよくあることのように思うが、八幡は現役の学生とグループ展を開催したことはなく、卒業生とはいえ、このような機会は初めてである。八幡は、生徒の独立性を重んじており、派閥のようなものは作っていない。だから、本展は、染色にちなんで「Colors」と銘打ち、八幡に薫陶を受けた作家たちの多様性を表す展覧会でもある。

その多様性と染織テキスタイルという表現方法を一望できる展示形態となっている。会場構成を含む、展覧会に関するビジュアル全般を担った北原和規(UMMM、空間演出デザイン学科非常勤講師)は、テキスタイルが絵画や彫刻のように正面性がなく、全方向から見られるという特性を活かすため、壁面を使わず天井から吊るという方法を選択したという。それが可能なのは、テキスタイルが絵画や彫刻、インスタレーションなどと比べて重量が軽く薄いため、吊りやすいということもある。

視界を区切る壁面がないため、ギャルリ・オーヴの展覧会場に入った瞬間に、展示された作品の多様な形や色彩の鮮やかさが一挙に観客の視野に入る。その華やかな印象から、観客は一つひとつの作品に焦点を合わせづらく、目移りするかもしれない。しかし、北原によると観客にそのような「ストレス」を与えるのも狙いだという。観客自体が近寄って作品それぞれのディテイルを確認したり、様々な角度で回り込んで見たりすることを強いる仕掛けなのだ。

そのようなまさに「浮いた」作品群で、唯一壁面に掛け軸として飾られているのが、八幡の作品である。同時に、その他の3面には八幡が本展に際して記したテキストが、電光掲示板のように水平にカッティングシートで貼られている。その大きさと高さは入念に計算され、展示とは逆に自動的に頭に入るようになっている。北原は、全体像を見せると同時に、八幡のテキストが多様な個性を包み込むようにしたという。展覧会の構造自体が、多種多様な作家を育てた八幡という作家の教育姿勢や卒業生との関係性を表しているのだ。

壁面がなく、キャプションを貼ることはできないため、個々の作品の前に置かれた小さなボックスの上面に色分けして、八幡による作家解説のテキストとキーワードが付けられている。それらが作品の理解を助ける導入の役割を担う。

もう一つの展示の特徴は、八幡が教えていた本学大学院時代の作品と現在の作品の両方の展示があることである。作家によっては大きく作風が変化しているものもいるし、コンセプトや手法を継承しているものもいる。それらは、作家たちが時間を経て、環境や関係、生活が変わり、求めるもの、求められるものが変わる中で適応してきた形や色でもある。

それが多様性の正体ともいえるが、「染織テキスタイル」というジャンルが背負った宿命であると同時に可能性でもある。その作風の変遷を見るのも、本展の見どころだろう。

布をつなげて広がる色と形

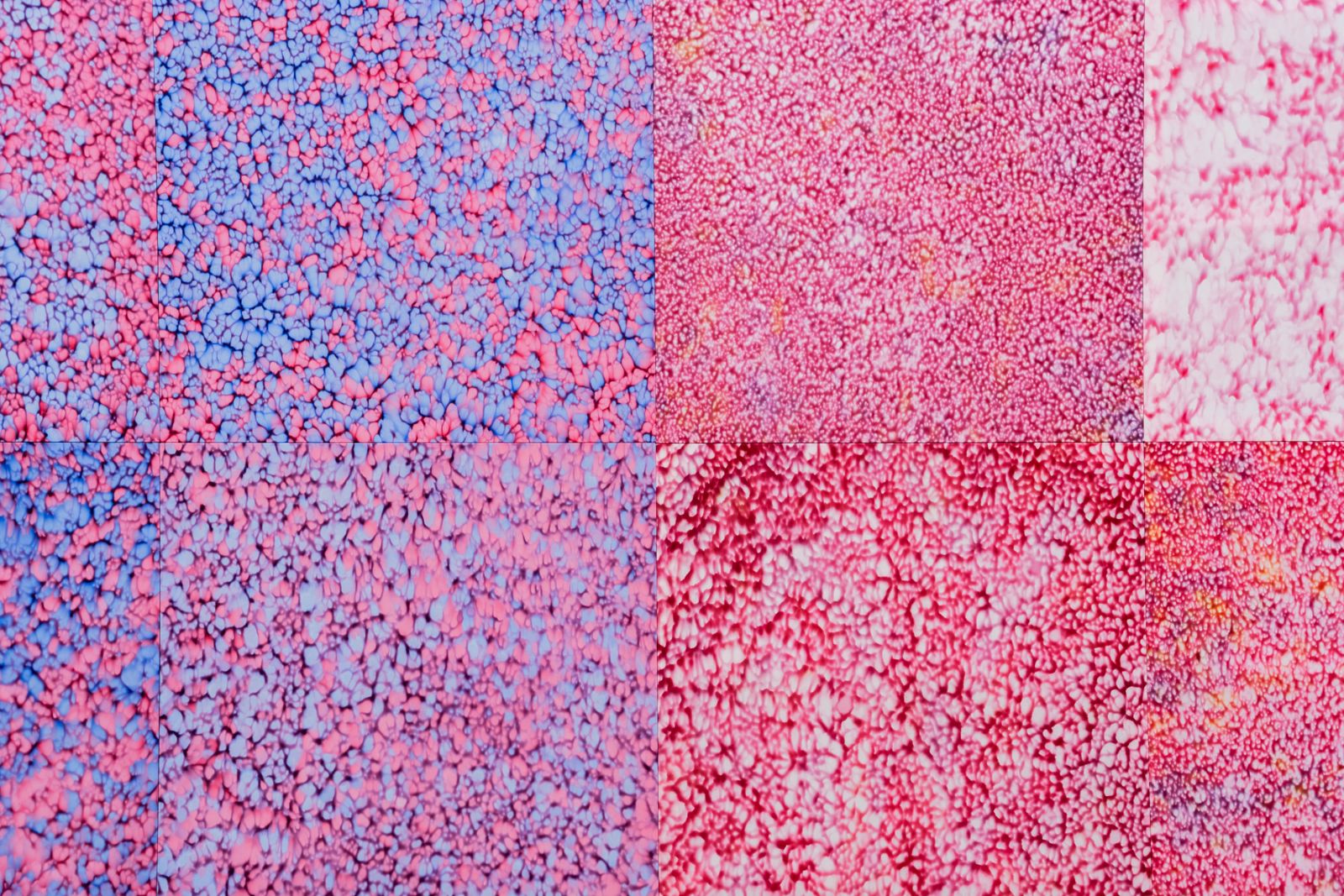

まず、巨大な作品を展示した3人の作家を紹介したい。オーヴの吹き抜け部分で巨大な平面作品を展示した廣田郁也(ひろた・ふみや)は、「オートマティック」というキーワードがつけられている。他大学から編入し、大学院から染めを学び、独自の手法を編み出した。トイレットペーパーに赤や青の染料を含ませ、布の上に等間隔に近い状態で置く。それを8時間以上放置し、「自動的」に滲んでいくのを待つのだ。そうすると、まさに、眼の焦点が合わずに滲んでいるようなドットの画面が出来上がる。

抽象表現主義のオールオーバー、「カラー・フィールド・ペインティング」に例えられることもあるが、絵の具のような厚みや手触りがなく平面的であるため、より知覚的な効果が得られる。8畳ほどの小さなアトリエを持ち、60号の木枠に貼り付け、それらを組み合わせ、巨大な作品に仕上げた。どのような環境に置かれても、制作が続けられるように技法を考えた結果でもあるという。このような木枠を合体させることによる大画面の構築も、絵画ではあまり見られない。

赤と青は並置して置くと、色相環の反対側にある「色相対比」によって、互いが反発し合いチカチカ、ギラギラした効果が出る。並置による混色は、モニターと同じ原理であり、モニター上で発光するデジタル的な印象を受けるのはそのためである。廣田は、大学時代はゲーム制作などの勉強をしており、それをアナログで表現することを考えていたという。赤と青という、原色かつ対比的な色の他に、黄色に関しては一部絞り染めの技法を使って、より発光したような現象が表現されている。廣田の作品は、いわば染色による巨大モニターといってもいいだろう。それを独自の探求によって作り出したこと、染色に注目したことに可能性を感じる。

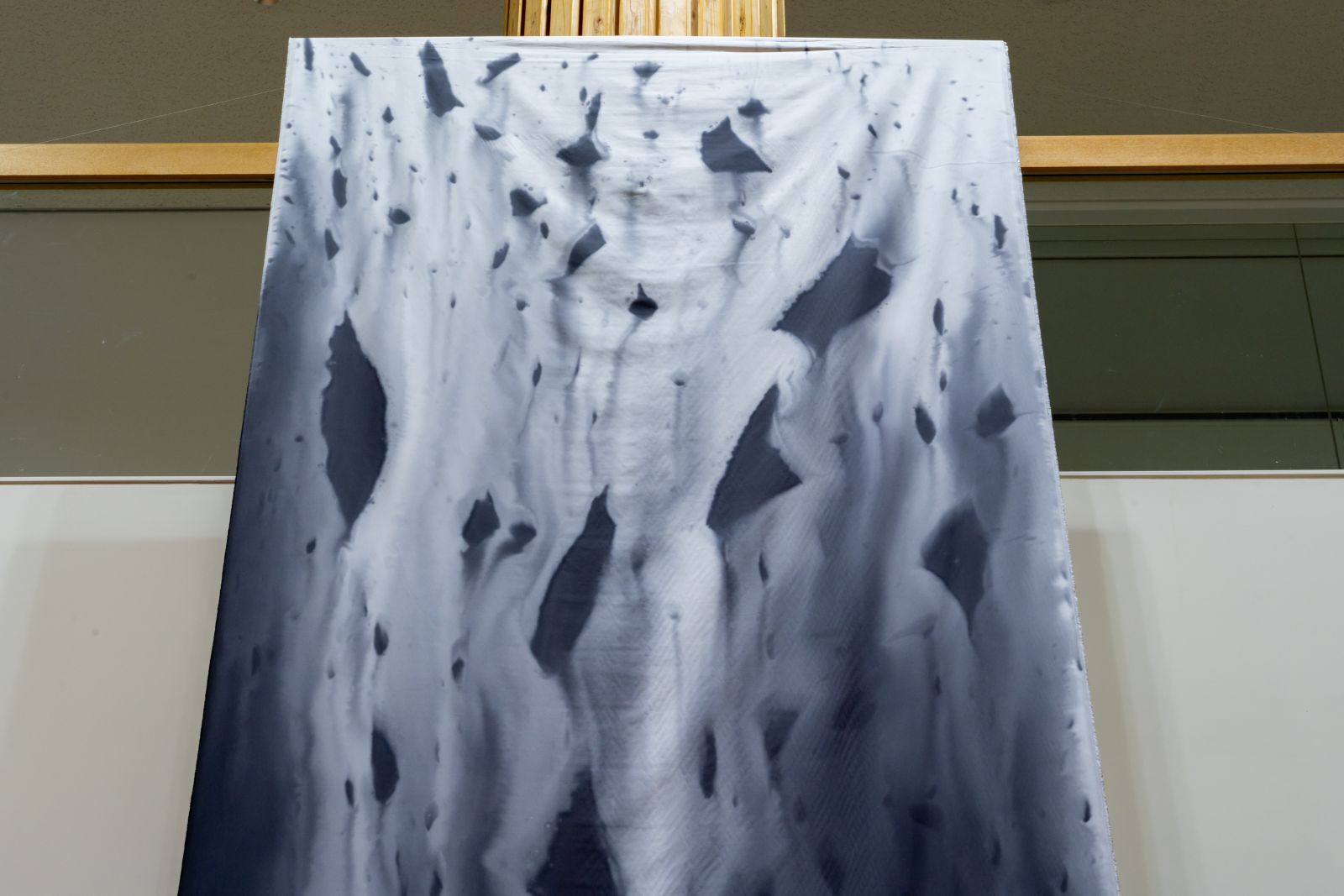

一方、羽毛田優子(はけた・ゆうこ)は、オーヴの2階から1階まで届く、巨大な作品を4点展示した。羽毛田は、巨大な白い布に染料を垂らして、滲ませることで作品を仕上げる。出品されたのは大学院時代に制作した長さ7.2mという最長の作品で、端から黒い染料を垂らして、逆側から水を流し、気泡の跡などが模様となった抑制的でありながら、有機的な作品である。大学院時代の制作環境を最大限に使うために制作したとのことだが、身体の限界を超えた作品だったという。ただ、それで作品と自身の身体との関係が明確になった。その意味でも、大学は限界へのチャレンジを行う場所といえる。

羽毛田は大学時代、コンセプトを重視し、創られたものとの整合性によって評価する現代の美術教育の中で、どのように制作をすればよいのかわからなくなった経験を持つ。確かに、染織のように、「手で考える」分野において、頭だけで考え過ぎることが、手を縛ってしまうことがある。羽毛田は、そこで染色の原点であり、もっともプリミティブな方法に立ち戻り、布に染料をたらすということを突き詰めた表現に絞ることになる。そこで色も黒と白というもっともシンプルな色彩を選んだ。そのような限られた条件にも関わらず、黒の滲みと水の気泡により、豊かな表現になっている。それは水墨で描く山水において、モノトーン中に鮮やかな色彩を見出す例えである「墨は五彩を兼ねるが如し」を想起させる。もともと画史の始祖と言われる、張彦遠が『歴代名画記』において殷仲容を評した言葉だ。

羽毛田は、山水のような墨の表現を染色でやっているように思える。色彩を使う場合もあるが、紫と黄色のような補色を使い、有彩色でも色数を抑え対比的な色使いによって、「五彩」を表現している。現在でも長野県の木曽にあるスタジオで制作し、学芸員などの推薦によって選ばれる現代アートの展覧会であるVOCA展での受賞歴も持つ。彼女が大学院時代に見出した表現を今でも続けていることが、その可能性を雄弁に物語っている。

塩見友梨奈(しおみ・ゆりな)は、大学院修了の1年後に制作し「SICF14」(SPIRAL INDEPENDENT CREATORS FESTIVAL)でグランプリを受賞した体験型の作品《首吊りビリー》(2013)と、その後に制作した大型作品を展示した。

ビリー・ミリガン(1955-2014)をテーマにしたという《首吊りビリー》は、ブランコ型の作品で、座板を覆うように、24種類の子供用の模様の布を縫い合わせて、たくさんの手の形が編まれている。50kgの体重制限が設けられており、子供だけが中に入ってブランコを漕ぐことができる。ただし、上部の柱から鎖は1本しか吊られておらず、漕いだとしても前後左右に不安定に動く。しかも中に入り込み、ファスナーで閉じることもできるという。そうなると何も見えずに揺られることになる。それは自分の意識とは関係なく、多重な人格となるビリー・ミリガンのメタファーになっている。

ビリー・ミリガンは、連続強姦および強盗の容疑で逮捕されたことにより、裁判で23人(後に1人増える)の人格がある解離性同一性障害(多重人格者)ということが明らかになり、ダニエル・キイスの著作で一般的に知られるようになった。塩見は、ビリー・ミリガンのような多重人格やトランスジェンダーなど、心と体が一致してない人の意識と身体の関係に関心がある。

自分自身の体が本当に自分のものなのか。どこまで認知できるのだろうか。そのようなプリミティブな疑問は、塩見自身が1歳に満たない頃に手術を受けていたという過去にも起因している。人間の記憶は、「幼児期健忘」と言われ、だいたい3歳以前のことは思い出せない。その原因として、記憶の貯蔵に必要な神経ネットワークが、後に発達したものに飲み込まれて、取り出せなくなるという説がある。しかし乳児期に受けた愛情や虐待などは脳の発達に影響するとされ、心としては「覚えている」と言ってもいいかもしれない。塩見が、身体や皮膚に関心があるのは、逆説的に0歳の時に手術を受けたという過去を心が「覚えている」からかもしれない。

脳を模した巨大な布の継ぎ接ぎの作品は、「幼児的健忘」とは逆に、認知症をテーマにしており、塩見の祖母が認知症になったことがきっかけにあるという。認知症は、脳神経が変性し脳の一部が萎縮して、記憶を喪失していったり、認知が揺らいでいったりする。認知症の約5割を占める「アルツハイマー型認知症」では、大脳の記憶をつかさどる海馬が委縮し、収縮してしまう。

認知症が進むとお花畑のようなイメージを見ることもあると言われることから、スポンジ状になる脳をメタファーにして、スポンジを覆うように、花柄の布を縫い合わせて、巨大な脳型のオブジェを制作した。ビリー・ミリガンとまではいかなくても、我々は幼児期と晩年において記憶や認知を失うことが多い。塩見は、布の模様を使って、自分自身が心と体をどこまで認識しているのか、という根源的な問いを続けているといえる。

映像装置と染めを手でつなぐアート

井上康子(いのうえ・やすこ)は、布をスクリーンにして、自身が撮影した写真をプロジェクターで投影し、それを下絵として染料を塗る平面作品を展示した。

プロジェクターを下絵にしているので、鉛筆等で下絵を描く必要はなく、直接、染料で絵に仕上げることができる。しかし、それは明確な輪郭を帯びたものではなく、ドットの大きな点描のようになっており、説明されないと何を描いているか判別がつかない。「投影された映像を描く」ということは、カメラの登場以前から行われており、19世紀にはカメラ・ルシーダなどの光学機器が正確なデッサンを描くために使われてきた。しかし、井上の方法は、染料の滲みによって、逆説的にカメラのような写実ではない方法を目指した印象派的な「絵画」になっているのが特徴であろう。

もう一つは最新作だが、アルミホイルを含む、反射するオブジェを撮影した写真を、プロジェクターで投影して染料で描かれており、より何が描かれているかはわからない。しかし、井上は一貫して「光」に関心があるのは間違いない。

一方で2014年より、福島県西会津町に通い、地域のフィールドワークを基にしたアートプロジェクトの一環として、映像作品も制作している。

展示された作品では、福島の民話をBGMに流し、白い布の上に自身の臍の骨と、動物の頭の骨を見せて、生と死という人生において、常にくるまれる布を象徴的に表現した。そういう意味で、布は人工と自然をつなぐものかもしれない。その他に、柳宗悦と棟方志功による十字架の作品や、桐箱にヒント得た布の作品も展示しており、会津へのフィールドワークが少しずつ形になっていることがわかる。将来的にはプロジェクターの投影を下絵にした手法と統合されることが期待される。

宮田彩加(みやた・さやか)は、ミシンを駆使してプログラミングを用いた刺繍を用いた作品を展示した。しかし、宮田はデジタル技術を用いているが、設計図通りに刺繍をすることを目的としていない。むしろ、そこで発生するエラーを故意に用いて、刺繍の模様を描いている。さらに本来、刺繍にとって必要不可欠な支持体である布を使わず、糸の上に糸を縫い上げる手法を独自に開発し、複雑な模様を作り上げている。それは刺繍を超えて、ある種の「ドローイング」といってもいいかもしれない。

展示された作品は、宮田が開発したそれらの技法を発展させ、自身の脳の断面図の画像を素材に、縫い上げている。脳の画像は、MRI (Magnetic Resonance Imaging)、磁気共鳴画像診断装置によって得られたもので、磁気の力で非接触、非破壊にも関わらず、脳の内部を輪切りにするように画像化されたものだ。

そのような最新のイメージを、家庭用ミシンにプログラミングし、複雑な模様と色彩の刺繍にしている。会場には、その断面図が順番に吊られているが、おそらく言われないと、脳の画像とはわからないだろう。宮田の作品は、まさに宮田の頭の中をのぞくような、不思議な感覚を覚える。美しい花模様にも見え、そのような観客の認識のエラーも、宮田は意図しているのではないか。

環境と人をつなぐプロダクト

江島佑佳(えじま・ゆか)は、大学院時代に制作したロウ染めによる鞄とその後に制作された日傘を展示した。ウィーンやヴェネチアに旅をし、たくさんのスケッチを描き、そこから建物を描いた鞄を思いついたという。鞄にはウィーンの建物、日傘には運河から見たヴェネチアの街並みが描かれている。会場には、それらがたくさん並べられており、それぞれの街並みを眺めるような楽しい気分になる。

美しい街並みを描いたり、写真に撮ったりという気持ちは誰にでもあるかもしれないが、それを建物型の鞄にしたり、運河から眺める視点の日傘にしようとは誰も思わないだろう。しかしその方法は昔からあったようにしっくりきている。おそらく鞄は一種のジオラマ(模型)であり、日傘はパノラマになっていることがその要因だろう。19世紀に流行した視覚メディアを思わぬ方法で展開していることに驚きを覚える。

特に外側からでも、内側からでも見られる日傘は楽しい。それはロウ染めならではの良さだろう。内側から見ると、魚眼レンズを通したように、ヴェネチアの光景が広がる。それは一種のパノラマであり、今日におけるヴァーチャル・リアリティのように見える。パノラマは、1792年、スコットランドの画家、ロバート・バーカー(1739-1806)が、眼下にエディンバラを望む360度の風景を写し取り、再現するために考案した方法で、長いキャンバスに描き一周させて円筒状にしてから内側から見る。後にパノラマ鑑賞専用の巨大な建物、パノラマ館がヨーロッパを中心に多数でき、明治以降日本にも誕生するが、当初はもっとプリミティブなものだっただろう。

江島の方法は、パノラマの初期のプリミティブな視覚体験が得られ、同時に外側からでも内側からでも見られ、さらにドーム状になっているため天井への視野も網羅するという利点がある。江島にドーム状の教会の内部などを描いたら美しそうだと指摘したら、サン・マルコ広場を描いた傘もあり、広場の中から空をのぞいているように見え、空からの光が感じられた。八幡にリクエストされ再制作したとのことだが、今回は職人のアドバイスにより、布に描いてから貼り合わせた。

現在では、もう少し簡易的なデザインになっているが、注文も受け付けているという。世界の風景の日傘をあれば素晴らしいと思える。江島のアイディアの面白さとそれを実現させるメディアと技法の的確さは特筆すべきだろう。

野村春花(のむら・はるか)は、大学時代に草木染めと出会い、鞄作りを始め、在学中から自身のブランド「haru nomura」を立ちあげ、京都・東山で工房を構えているという。草木染めは、自然由来のものであり、発色に限界があるが、その色彩には独特の味わいがある。かつては、色は単なるファッションではなく、顔料・染料に含まれる虫除けや防腐剤的な機能があり、自然・四季の「気」を体に入れるという意味合いもあっただろう。つまり、自然の力の象徴が「色」であり、それらの力を借りるということが本義なのである。その意味では野村は、現在においても自然との協働作業を行い、人々とのつなぎ役を担っているといえよう。

本展で展示された作品は、工房で余った布端を集め、その形を活かして新たな鞄として仕上げたものだ。本来は、不定形で捨てられるものだが、それらも残さず活用している。一見、誰がどのように使うのかと思われるような縦や横に長い鞄も、楽器入れに使う人がいたりするなど、購入されるのだという。そのような態度も、自然の産物を残さず使うと言う意味において、古来の日本人のあり方に近い。現在でこそサスティナブルとして注目されているが、日本においては代々続けられてきたことで、忘れられていたに過ぎない。その他にも、鞄の購入者を「里親」と呼び、メンテナンスをしてずっと使えるようにしているという。鞄には生命が宿っているということを本能的に理解しているからこそ、そのような方法にいきついたように思える。

川野美帆(かわの・みほ)は、大学院時代に制作した、染めと刺繍によるテキスタイルの作品と、近年制作している真鍮とビーズによる装身具を展示した。ボビンレースと京刺繍を学び、大学院時代の作品は、卒業論文で「近代デザインの父」と言われるウイリアム・モリス(1834 – 1896)に触れたこともあり、モリスの著名な柄である「苺泥棒」を取り入れている。しかし、様々な布や染め、刺繍を混在させた表現的な作品であり、モリスのいう芸術と生活の一致という点では、生活の部分が欠けているとはいえる。

その後、2児の子育てをする過程で、生活の中のアート、生活の中のデザインという方向性が明確になり、2019年より装身具のブランド「ドーニャ」を発足する。それは真鍮のブレスレッドに、ビーズ・刺繍を縫い合わせたものだ。なぜ真鍮なのか聞くと、布に刺繍やビーズだと手芸と見られるため、支持体として強く、身に着けられるものと考えたとき、いきついたのだという。ビーズは東南アジアやアフリカの少数民族が作った希少なものを購入し、縫いあわせている。そのため、光沢が強すぎず、同時に潤いがあるという生活に向いた作りとなっている。

美術教育においては、手芸というジャンルは家庭の技術というように見られており、家政科に属していた。美術においては、絵画や彫刻の下位に工芸が置かれ、さらに下位に手芸が置かれる。芸術としての純粋度が高いほど逆説的に上位に置かれる。それは、もともとフランスのアカデミーによって職人組合のギルドに対抗するものとして生まれた考え方かもしれないが、現在の日本にも強く影響を及ぼしている。しかし、日本においては、「用の美」と言われるように、美は生活や機能の中にある。

そのような葛藤を、工芸・染織テキスタイルを専攻した人間は予め引き受けなければならないが、川野は真鍮という支持体と、少数民族が作ったビーズを利用して、新たな生活の中の美の形を作ろうとしているといえる。それは、子供を二人育て、生活の実践の中で得た発想であるが、同じく生活における美を目指したウイリアム・モリスの哲学に通じるものだろう。

生活を華やかにするテキスタイル

小野由理子(おの・ゆりこ)は、京都山間部の和洋折衷の民家に工房を構え、そこで制作したオリジナルのファブリックを展示した。

小野は、アパレルブランドに勤めた後、本学大学院に通って、修了後、新たな創作を試みている。大学院時代には、片岡真実(森美術館館長、グローバル・ゼミ初代ディレクター)のキュレーションによる KUAD ANNUAL 2018「シュレディンガーの猫」展にも選出され、東京都美術館でも展示を行っている。その際、白い巨大な傘状の布製のオブジェを作り、そこに刺繍を入れた作品を出品して話題となった。小野は、アパレル、現代アートという経験を経て、本当に自分がやりたいものは何か、出来るものは何かを発見する。それが生地ブランドである。

アパレルは巨大産業であり、安価で性能のよいユニクロのようなファストファッションから、コム・ギャルソンやイッセイ・ミヤケのような個性的なハイブランドもある。しかし、布の使われ方は、ファッションに限定される。生活の中で多様な使われ方をして、最期には雑巾のようになってもいい。人々の生活に寄り添い、多くの人に喜んでもらいたい。それが小野の出した答えだ。

小野は、日常のワンシーンや旅の記憶をモチーフに図案を描き、日本の古い染織技法で染めた布に、ステンシルなどによって模様がつけている。それらは印象的な模様と彩度の抑えられた中間色の生地に仕立てあげられており、どのような場面でも使い勝手が良く、同時に生活を少し華やかにするだろう。長く、常に使われる布になること、それが小野の望むことだろうし、それにふさわしいものになっているのではないか。

山元桂子(やまもと・けいこ)は、大学院時代に制作した作品と、現在制作している型友禅を展示した。山元は、大学時代の友禅の研修で、老舗の型友禅の工房、(株)山元染工場を経営する夫と出会い、現在、工房のデザイナーとしてオリジナルの染物を作っている。山元染工場は、1930(昭和5)年に創業され、呉服の染めではなく、役者や踊りの師匠などがパフォーマンスのために使う友禅を代々作っており、10万枚を超える型紙、染め巻見本、柄見本帳などを保有しているという。

山元は、その型紙のアーカイブを発掘し、それらを組み合わせて自身のセンスで新たな友禅を作り、友禅業界に新風をもたらしている。山元のデザインは評判になり、現在ではテキスタイルブランド「ケイコロール」というブランドを立ち上げ、テレビや雑誌でも大きく取り上げられている。その型紙と色鮮やかな色彩の組み合わせの斬新なセンスは、素人目から見ても惹かれるものだ。今や人気ブランドとして、百貨店におろしたり、ネットショップでも売り切れが続出したりしている。まったく同じパターンはできないため、商品がなくなると、同じものが買えないとことも大きいだろう。

そんな山元が今回展示した大学院時代の作品は、アニメやキャラクターなどのキーホルダーなどを染め物に縫い上げた前衛的なもので、サブカルチャー的センスをミクストメディアにしてテキスタイルに取り入れている。そのような前衛性や挑戦的な試みがあったからこそ、友禅の世界でも新しい道を切り拓くことができたのだと納得がいく。山元は、八幡のことを母のような存在と言う。改めて多様な表現、人格を認め、後押ししてきた八幡の存在の大きさがわかる。

松本圭祐(まつもと・けいすけ)は、大学院修了後、舞台やテレビの衣装を手掛け、友禅作家として活躍している。子供時代にテレビドラマ「大奥」に衝撃を受け、友禅作家となったという。好きなことを身に着け、仕事にして現在に至るまで続けており、まさに初志貫徹の作家であり、一つの理想形であろう。

展示では、御引摺(おひきずり)と言われる、本来、床にたらす大振袖を吊り上げ、長い振袖に描かれた模様の全体が見えるようになっていた。白蛇や龍、鯉といった霊獣に、季節の花の文様が散りばめられ、高い彩度の配色になっている。それは役者が、一種の超人的なオーラをまとっていることをよく表している。さぞ、役者が着たら、その人をさらに大きく、艶やかにに見せることだろう。

韓国出身の高ユニ(こう・ゆに)は、コロナ禍のためあいにく当人は来られなかったが、大学院時代に布のプリーツ(襞)を研究した作品を展示した。布に編みこまれたストライプのプリーツによって、ブラインドのルーバーのように、地の色とプリーツの表裏の色が見え隠れし、何重にも複雑な層を感じることができる。2次元的であり、3次元的でもある。プリーツと染料がもたらす重層性と色の対比がさらに知覚的にも豊かに見せている。大学院時代で到達したレベルの高さをうかがうことができる。

八幡はるみの世界

それでは、唯一壁面に飾られていた八幡の作品はどのようなものだったのだろうか?壁面が使われているが、掛け軸であるため、吊られているということには変わりはない。デジタルプリントと化学染料が使われており、出品者の中で、もっとも先端の表現であるということが面白い。八幡の柔軟な姿勢と絶え間ない好奇心が表れているといってよいだろう。八幡は、襖、幟旗、浴衣、アロハシャツ、トートバッグなど様々なメディウムで表現してきた。軸もその一つである。

八幡は、東南アジアに取材に行き、現地のトロピカルな写真を撮影し、その曲線的で有機的、複雑な配色をデータに取り込み、それらとは対比的な幾何学的な形と色面によって、見たことがない風景を作り出す。それをデジタルプリントとして染料によって出力し、軸にしているのだ。

日本の伝統である自然から色彩を得るということをなぞりながら、それを「西方浄土」のような見たことがない風景を取り込み、色彩構成をしている。それは多様性と秩序が調和するある種のマンダラのようにも見える。八幡が色彩構成的な美学や規律を持ちながら、新しいことに挑戦し続けてきたこともよくわかる。

今回の展覧会は、八幡の退任を記念し、卒業生たちが企画したものだ。しかし、八幡自身は「師が混じっている気配はできるだけ抑えよう。染織テキスタイルコースで学び、今なお活躍している作家たちにスポットを当てる」と記している。企業に勤めて活躍している卒業生も数多くいるが、自身の作品を作る作家として続けることがいかに難しいかよく理解しているのだ。自身の退任記念展にも関わらず、そんな彼・彼女たちを応援しようという八幡の心遣いが展覧会の多様性を担保しているのではないか。同時に、本展の多様な色彩、形の表現の方法には、共通するデザイン・配色センスや秩序も見て取れた。それは、八幡が自分の道を切り拓くために持っている美学や方法論が反映しているのではないかと思える。

本展のチラシに成実弘至氏(京都女子大学教授)が寄せた文章にあるように、染織というジャンルは、明治以降の視覚芸術のヒエラルキーの中、上位になく、アートと工芸、デザインの間で揺れ動いてきた。表現と活動の多様性は染織の宿命にも負っている。ただし、今日、現代アートにおいても、染織や布を使った表現も増えてきている。絵画や彫刻のような、アートにおける主流の技法ではなく、生活に密着したジャンルだからこそ、地域や人々との関わりを深く求められる時代において、新たな可能性があるように思える。八幡と卒業生が見せた多様性は、今日の状況を反映し、さらに芸術の未来を切り拓く多くのヒントがあるのではないか。

(文:三木学、撮影:広報課)

Colors -染めの世界・八幡はるみと卒業生-

| 会期 | 2021年9月25日(土)〜10月6日(水) |

|---|---|

| 時間 | 11時〜18時 |

| 場所 | 京都芸術大学 ギャルリ・オーヴ |

| 出展者 | 高ユニ、羽毛田優子、川野美帆、江島佑佳、山元桂子、宮田彩加、井上康子、塩見友梨奈、小野由理子、野村春花、松本圭祐、廣田郁也、八幡はるみ |

| 入場料 | 無料(予約制) |

| 運営 | Colors展 実行委員会 川野美帆、山元桂子、八幡はるみ |

| 協賛 | 学校法人瓜生山学園「特別制作研究助成」、瓜生山同窓会 |

|

ビジュアル・ 空間デザイン |

北原和規(UMMM) |

https://colors-kyoto.peatix.com/

https://www.yahataharumi.com/

関連イベント:ギャラリートーク「COLORS –それぞれの色–」八幡はるみと卒業生が自身の作品について語ります。

京都芸術大学 Newsletter

京都芸術大学の教員が執筆するコラムと、クリエイター・研究者が選ぶ、世界を学ぶ最新トピックスを無料でお届けします。ご希望の方は、メールアドレスをご入力するだけで、来週水曜日より配信を開始します。以下よりお申し込みください。

-

京都芸術大学 広報課Office of Public Relations, Kyoto University of the Arts

所在地: 京都芸術大学 瓜生山キャンパス

連絡先: 075-791-9112

E-mail: kouhou@office.kyoto-art.ac.jp

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)