「逸脱」を超えて

ギャルリ・オーブにおいて、2022年6月9日(木)〜16日(木)、6月22日(水)〜28日(火)の2期にわたって企画された京都芸術大学 美術工芸学科 専任教員展「逸脱する声」の2期目が開催されている。第1期は静的で抑制された表現が多く、分割された空間の中で生命の息吹を感じる展示になっていたが、第2期は打って変わって、大きく空間や制度をはみだしたダイナミックな展示となった。同じ「越境」というテーマで作品を募ったとは思えない、バラエティ豊かな表現に驚くが、それも作家の多様さを示す企画者の意図であろう。

なかでも空間自体をはみ出しているのが椿昇だ。「越境」と言うテーマで、日本のアーティストを見渡したとき、椿ほどふさわしい作家はいないだろう。ただし、椿の場合、むしろどのフォームにも収まらない、はみ出してしまうスケールの大きさが特徴といってもいいかもしれない。近年では、ARTOTHÈQUE(アルトテック)の所長、ARTISTS' FAIR KYOTOのディレクター、AOMORIトリエンナーレのアーティスティックディレクターなど、オーガナイザーとして知られることも多い。しかし、椿は決して寡作な作家ではない。ただし、作品のフォームが変わっていくので、捉え難いというのもまた事実だろう。

80年代にデビューしているので、近年歴史的な評価が続く「関西ニューウェイブ」の作家ともいえるが、私的な世界観に埋没するのではなく、当初より極めて批評的なアプローチをとっていたことが一線を画していた。とはいえその言説的な批評性は、作品に直接的に反映されるのではなく、時に隠され、ズレながら織り込まれているのが特徴だろう。70年代は、作為性を排除して、自然の素材を活かした「もの派」が席捲し、日本的な自然観や精神性とあわせて論じられていた。しかし、椿の代表作でもある《フレッシュ・ガソリン》(1989)は、西洋社会が持つ日本への幻想を拒否するかのように、戦後の日本社会がプラスチックのようなケミカルな素材を大量に使う、反自然的であることを象徴的に示した。その形は、蛍光色に塗られた巨大な臓器のようであるが、一体何かはわからない。言わば抽象的具象物といってもよいだろう。

今回、出品された《Daisy Bell》(2014)は、空気を送り込まれた巨大なバルーンであり、恐竜のようにも、怪物のようにも見え、生命感はあるが何を表しているのかわからない。タイトルは、音声合成によって初めてコンピュータによって歌唱された19世紀の曲の名前だ。つまり、人工知能、コンピュータによるソフトな支配や、遺伝子組み換え技術によってキメラ化した生物を象徴しているようも見える。あるいは、極薄の皮の集合体でありながら、空気を取り込み空間を支配する巨大な化け物であり、時代や社会が持つ「空気」が世界を支配してしまうことを揶揄しているようでもある。

いっぽう、矢津吉隆と山田毅によるアートユニット「副産物産店」もアートの輪郭と社会との接点を測るような活動を行っている。アート作品として制作する過程で発生した、通常ゴミとなるような物体を「副産物」として捉え、それらを加工したり、「物産展(店)」として販売したりしている。それによって今までに見えてこなかった、アートを生産する上でのトレーサビリティやアートとなった生産物と副生産物の差異が可視化される。

本展では、屋台形式の仮設の店舗《移動式無人副産物産店》をつくり、多くの副産物を誰もが無料で持ち帰られるようにした。会期中には、通りすがりの学生や教員が、作品などに使えそうなものを物色し、新たなアートを生み出す変換器の役割を果たしていた。作品となった瞬間、流通が硬直し、逆に「副産物」になれば、使用可能なもの、購入可能なダイナミックな流通が発生するのが面白いし、それが彼らの狙いだろう。屋台には2台のモニターが組み込まれ、矢津と山田が、副産物産店についてさまざまな説明をしている。しかし、2人の会話が重なりボリュームも同程度のため内容を聞くことは難しい。それ自体が意味をはぎ取られ、副産物化しているようでもある。

見えない力を可視化する

内部の展示空間もほとんど空間は分割されておらず、ダイナミックな展示が続く。その中で本展における象徴的な展示は、ヤノベケンジの《アトムスーツ・プロジェクト:チョルノービリ保育園4》(1997)だろう。この作品は、1997年に、ヤノベが自作の放射線感知服《アトムスーツ》を着用し、1986年の原発事故から11年後のチェルノブイリに訪問したときに撮影された写真がもとになっている。1970年にできた原発従事の労働者の街プリチャチの保育園が廃墟となっていて、その中からボロボロの人形を拾い上げている。背後の壁面には太陽が描かれており、後にヤノベの「再生」のモチーフになる。

ヤノベは、ベルリン在住時代の1995年、阪神・淡路大震災、地下鉄サリン事件をテレビで知ることになる。自身の出身地でもある関西の中核都市の壊滅と、サブカルチャーに影響を受けた同世代の起こしたテロ事件に大きくショックを受ける。そして、想像の世界で埋没していることに危機感を感じ、欠落した身体的な感覚を埋め、人間のつくった巨大なエネルギーとその事故の痕跡をたどるためにチェルノブイリに赴くことになる。しかし、本来住人がいないはずの立入禁止区域で、自発的帰郷者(サマショール)と言われる老人たちや子供と出会い、厳しい現実を突きつけられ、芸術表現としての枠を超えたのではないかと苦悶することになる。その時の心理状態は、横に並べてられている日記形式のドローイングに詳細に記載されている。

《アトムスーツ》は、人間が本来感知できない放射線を、可視化、可聴化して体全体で感じられるようにした点にポイントがある。現在も世界はエネルギー問題で大きく揺れているが、人間のスケールを逸脱して、小さ過ぎるもの、大き過ぎるもの、遠すぎるものを想像し、判断することは難しい。ヤノベは、原子、原子力、チェルノブイリという、想像を超えた範囲のものを、自分の体で感じる、考えることの重要さを芸術表現として行ったといえる。芸術表現になったからこそ、25年後も参照される優れたドキュメンタリー的価値にもなったといえよう。

ちなみにタイトルは、チェルノブイリであったが、現在はウクライナの発音に従い、チョルノービリに変更されている。その理由は、言うまでもなく、今年2月のロシアのウクライナ侵攻によるものだ。チェルノブイリ原発も占拠された。よく見れば、廃墟となった保育園の中は、原発事故時、集団ですぐに移住させられたにも関わらず、妙に荒れているのも暗示的だ。いま現在、ロシアとウクライナの交戦は余談を許さない。本作は、芸術の価値は時間を経て新たな意味が生成されることも物語っている。

横に並ぶミヤケマイの作品は、東日本大震災を受けてつくられたものだ。ミヤケは、日本的な感性や素材、技法を1つのモチーフにしているが、現代社会の状況や感性、空気を反映した、インスタレーション、平面、立体、メディアアート、書籍などさまざまな媒体で作品を発表している。

特に場所や空間の中に潜在する見えない歴史、空気、光などの相互作用を重視しており、出品された3点のうち右の作品《アトムの力》(2011)は、ヤノベの作品と呼応するように、震災後の空気感が、『鉄腕アトム』や『ダンボ』を連想するイメージを用いて表現されている。そこに描かれているのは、物理的な「放射能汚染」と言うよりも、目に見えないものに対して人々が抱く漠然とした恐れや、信じていたものが崩れていく喪失感や脱力感のようなものだろう。

実は、1941年に制作された映画『ダンボ』には、「When I See an Elephant Fly」(もし象が空を飛べたら)という曲が歌われる。そこから、もともと英語のあり得ないことを表す「Elephant Fly」から着想して、耳で飛ぶ象のキャラクターをつくったことがわかる。つまり、日本で生まれた原子力の平和利用、クリーンエネルギーの象徴でもある「アトム」が、想定外(あり得ない)の事故で空から落ちてくる状況を、アメリカ文化の象徴である「ダンボ」(実はガイガーカウンターを持つ)によって遠巻きに見つめられているという隠喩にもなっているのだ。中央の作品《見えないもの》(2011)には学校に漂う空気感、思春期の時だけ何かが見える人と、見えない人が同居する世界を描いている。左の作品《神話》(2011)は、震災後の乳製品を中心とした「安全神話」の崩壊をめぐる空気感である。余白を活かした柔らかなタッチで社会批評を寓話的に描くミヤケならではの連作といえよう。

しかし、そのディテイルを確認しようと近づくと、像が焦点を結ばずボケてしまう。手前に格子状のフィルターがかけられており、近づくと像が散乱するように設計されているのだ。我々の空間を漂う空気の中には放射線のように目に見えないものも多い。また、社会や学校といった共同体においても目に見えない「空気」によって人が動かされていることも多い。その空気がある瞬間に見えることがある。それは自然災害や社会的事件などが起きたときである。それは立場が違うと、一つの出来事に対して見え方が異なることを可視化することにもなる。ミヤケは、その一瞬見える空気の構造を明らかにしているといえよう。また、立ち位置(立場)によって見え方が変わる、距離をとれば(時間を経れば)全体像が見てくるという構造は、「作品は人生に似て人生は作品に似る」という、ミヤケの芸術観を反映するものにもなっているのだ。

仮想と現実をつなぐ身体

いっぽう岩泉慧も、見えない環境や気象の状態を、さまざまな計測器を使って観測し、グラフ化した平面図を基に、新しい「山水画」を描いている。そもそも山水とは、西洋の風景画とは異なり、1つの時間と空間を線遠近法によって切り取ったものではない。いくつかの場面をつなぎ合わせ1つの理想郷を構築し、仮想の世界に入り込めるような仕掛けを施している。つまり目に見えるものと、見えないものを統合したものだ。

岩泉は、遠近法ではない方法で、さまざまなデータから「渓谷」をつくりだしている。誰もが新型コロナウイルスの感染者数のグラフに一喜一憂したことがあるだろう。そこに山や谷を見立てて心身が反応しているからでもある。ここでは、伊勢や熊野といった神域のデータを「下絵」にして、岩泉自身が現地で得た身体感覚をもとに、透過性と光沢性のある支持体に蓄光顔料で描かれている。光の角度によって「渓谷」の見え方は変わる。本展では、新たに神域で得られたデータからつくられた三幅の作品と、「たそがれどき」をテーマにした屏風が展示された。奥にある「神域」の作品の両脇に、透過する支持体に描かれた「かはだれそ、だれそかれ」は、現実と仮想をつなぐ境界であり触媒となっている。

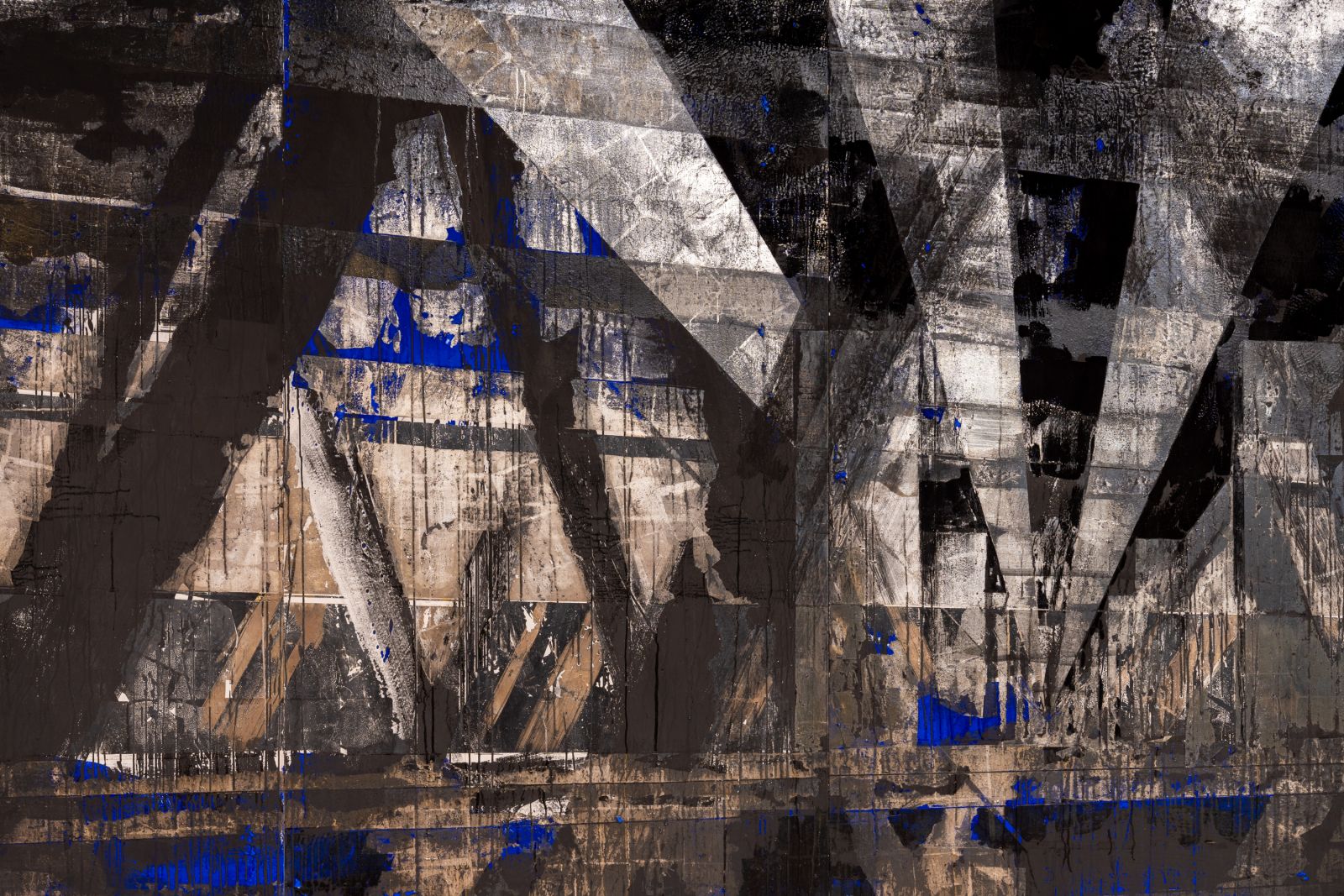

あるいは、菅原健彦も、「日本画」という手法を大きく逸脱する、全長12m強のパネルを並べることで、壮大な景観をつくりだした。「越境」がテーマと聞いて、《首都圏境》(1991)と冠したこの作品を出すことを決めたという。実は、この作品は31年前、28歳の時に描かれたということだが古びた印象はない。幾何学的な太い斜線による抽象的な絵だが、目の前に立つと、それがどういう状況を表すのか想像がつく。描かれたのは、荒川の鉄橋を渡る電車から見た風景のようだが、その速度感、身体に感じる振動、轟音が伝わってくる。

戦後の新しい日本画の潮流、特に横山操に影響を受けたという菅原は、人工的な都市風景を新しい日本の風景をとして捉え、シナベニヤに青い顔料と松煙、銀箔によって描き出した。最初の個展で発表された本作は、当時、13畳のアトリエでは描けず、公園に持ち出して描くことを繰り返し、会場には4点のうちの1点として、長手の壁面14mにぎりぎり収まるよう展示されたという。さらに、西武美術館の横山操展に出品されていた全長10m92cmの大作《熔鉱炉》(1956)のサイズを超えるべく設計されていたのだ。大学卒業後という制作条件が制限される中、空間をはみ出すこれだけの大作を仕上げたことに驚く。それは結果的に、作家としてのスケール感を広げ、作家人生を伸ばしたことがわかる。

もっともシンプルな鉛筆デッサンで、高速道路の建設過程を描いたのが森本玄だ。しかし、それは写実的な遠近法によって描かれているため、写真をもとにしたようにも思えるが、そうではない。何日も現地に赴いて、細部を克明に見つめながら、描かれている。もちろん天候も光も変わり、建設も進んでいるので、言わば肉眼で見た「タイムラプス」であり、それを一枚に統合したといってよいだろう。その中で、どこが普遍的なもので、どこを変化するものと捉えるのか、森本の志向が表れている。印象的なのは、手前の薄のようなものの動きは大きく(粗く)、奥の高速道路やクレーンはゆっくり(細かく)描かれていることだろう。それはまさに時間が経つ速度感の違いであり、車窓から見たような遠近の動きの差とも通じている。これもまた、「山水」的なものといえ、仮想と現実をつないでいるといえるだろう。

出口雄樹もまた、日本画の技法や素材をベースに、アクリル絵具やスプレー画材など新画材、漫画やグラフィティの描写法を駆使し、「日本画」を世界的な文脈で読み替える作品を制作している。今回、出品されている《Subliminal Switch and Subliminal Switch the Flower》は、「生と死」「エロスとタナトス」という相反する情動を、その象徴である髑髏と花を交互に繰り返すことで、潜在意識に刷り込んでいく試みになっている。本作は、ヴァニタスと言われる、オランダやフランドル地方から始まる寓意的な静物画が参照されている。ヴァニタスはラテン語で「虚しさ」を表し、死の隠喩でもある髑髏は代表的なモチーフなので、セザンヌのような近代の画家や、ダミアン・ハーストのような現代アーティストにも多用されている。

出口は、そこに正月に杖に頭蓋骨を掲げて練り歩き、「正月は冥土の旅の一里塚 めでたくもあり めでたくもなし」と一休が歌を詠んだように、禅や日本的な文脈も織り込んでいる。新型コロナウイルスや戦争の危機が身に迫る中で、生きているすべての人が直面する普遍的なテーマを、吹き出しにさまざまな言語を入れて、ポップな配色で表現しており、その軽さと重さの落差が深い効果を与えている。

メディウムをつなぐ、人をつなぐ

福本双紅と多和田有希は、陶芸と写真によるコラボレーション作品を展示した。しかし、《blue on blue》(2022)、すなわち「同士討ち」と訳されるタイトルを冠し、お互いの表現媒体だけではなく、心を侵食しあうような痛みをひりひりと感じるインスタレーションとなっている。

壁面には、薄く繊細な白磁で知られる福本の作品が貼り付けられ、無数の青いプリントが転写されているが、器を大きくはみ出し、インキが垂れている。近づいてみると、無数の花嫁姿と着物姿の女性像が見える。これらは約100年前の古写真を使って、福本と多和田の顔に差し替えたものだ。少し離れると女性像と垂れたインキは、平面的な壁面と違って、器によって変形し歪んでいることがわかる。それはレンズのメタファーにもなっているし、器に入って個性を歪められた女性というようにも読み取れる。

コーナー部分には、直接穴を何本も開けられた磁器が吊られており、もつれたワイヤーはさらにもう1つの床におかれた磁器にまでつながっている。歪な形で宙に浮いた状態からは、地に足がつかず自由のきかないような不安を覚える。また、ワイヤーの束は髪の毛のようにも見え、生々しい。その他の床面にも、少し底の深い陶器が、10点ほど置かれているが、こちらもお互いがワイヤーで結ばれている。しかし、そこに転写されているのは、写真ではなく、手形や足形、体の形だ。旧石器時代の洞窟壁画の中には、ネガティブ・ハンドと言われる反転した手形が残されており、物理的な痕跡を残し、反転して像を得る写真の原点のように語れるが、福本と多和田の残した手形や足形はおそらく体の型を押したポジティブなものだろう。その上から箔が貼られている。

多和田は、複製可能な写真を素材に、1回性のある像をつくり、「死んでいる写真」に生命を与えるような、呪術的な試みを行っている。写真はフォックス・トルボットの発明したカロタイプ以降、複製可能なものとなったが、最初の実用カメラを発明したルイ・ジャック・マンデ・ダゲールの写真は銀板による1回性のもので、その輝きは魔術性のあるものだった。だからこそ、写真を最初に見た人々は魂が抜き取られると感じ、忌避したのである。陶器は穴が穿たれており、すでに使いものにならない。しかし、その器を依り代、肉体にして、写真や手形、足形を写すことによって、別の生命が与えられているといえる。それは予め傷ついている状態であるが、その痛みこそが生きている実感であり、乗り越えるものが何かを示唆している。

テキスタイルを教える山元桂子は、自身の染めた鮮やかでカラフルな反物を天井から吊るし、インスタレーション作品に仕上げた。山元は、舞台衣裳を専門とした染工房「山元染工場」を継ぐ夫と結婚し、その後、テキスタイルブランド「ケイコロール」を立ち上げた。舞台衣裳は基本的に受注生産であり、1930(昭和5)年に創業された歴史の中で残っている型紙を使って「型友禅」を行う。しかし、「ケイコロール」は真逆のアプローチをとる。山元は、約10万枚に及ぶ工房に大量にある型紙を使って、即興的な模様をつくりあげ、染めていく。そのパターンは1回限りのものなので、複製品ではない。その配色のセンスが光る。今では、そこに惹かれる多くのファンを持ち、著名ブランドとコラボレーションしたり、ホテルにオリジナル商品を提供したりしている。

「ぜんぶの色を、ほめよう」というブランドフィロソフィーを掲げる山元の理念は、教育にも通じる。色は個性とも読み替えることができる。反物は物が存在しないと具体的な形を帯びない。しかし、どのような形にもなりうるという可能性を秘めており、それもまた教育に近いかもしれない。

大きな世界観を形にする

展示の中でもっとも伝統的な彫刻の形態をとっていたのは、金澤一水だろう。11体の首像が会場の対角線上に直列している。古典的な形状だがその世界観は展覧会の中でも一番大きいかもしれない。《惑星交響曲》(2016)とタイトルが付けられており、太陽系の惑星をイメージして彫られたものだ。11体あるので、「太陽、水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星」に対応しているのだろう。「交響曲」と付いていることから、グスターヴ・ホルストの組曲『惑星』も連想させられる。

ただし、これらの首像は、特定の神話や宇宙観を表したものではないだろう。それらをヒントに金澤の中で統合したものだ。だから、ギリシア彫刻のようにも、仏教彫刻のようにも、現代人のようにも見える。一番手前にある首像の上に、大日如来の印相が組まれており、少し手掛かりがある。大日如来は、宇宙の根本であり、悟りの境地を表す法身であるが、太陽の光が語源にあり、太陽を連想されることも多い。その他にも、鬼のような顔をしたのは、ローマ神話の軍神マーズの名前が冠される火星であろうが、背面には穏やかな顔が隠れており印象的である。鳩と男性は地球、その右隣の女性はビーナスの名が冠される金星であろうが、顔や髪型は東洋的だ。さまざまな太陽系や星のイメージに人格と形を与え、巨大な世界観を感情のレベルで反応できるようにしている。同時に、巨視的に見れば人間が直面している問題がいかに小さな出来事で、それ以上に生きていることがいかに奇跡的なことか訴求しているようだ。

意図したことかわからないが、展覧会会期と重なる、6月中旬から7月上旬、明け方の東~南の空で、「水星、金星、火星、木星、土星、天王星、海王星」という太陽系の全ての惑星が直線的に見える現象が起きている。日常の問題、現在起きている社会的で深刻な出来事に対峙することはもちろん重要だ。同時に、それらをすべて包摂し、スケールアウトするような想像力も必要だろう。そして何よりそれを形にする手の力が重要だろう。出品されている作品のすべてに作家の「手形」がある。

.jpg)

本展が示しているのは、「越境」という平面的な境界を超えるというイメージではない。もっと高い志や想像力を持って、その枠自体を大きく「逸脱」することだ。自身の存在が大きくなればおのずから越境し、逸脱してしまうからだ。そしてそれを押し広げてきた手の痕跡がうかがえる。作家たちが超えてきた枠が、若い人たちに新たな道を与えていることを、本展は雄弁に語っていた。

(文・三木学)

逸脱する声 ― 京都芸術大学 美術工芸学科 専任教員展

DEVIATING VOICES: Faculty Show of the Department of Fine and Applied Arts, KUA

| 会期 | 第1期 2022年6月9日(木)〜16日(木) 第2期 2022年6月22日(水)〜28日(火) |

|---|---|

| 時間 | 10:00~18:00 ※無休、入場無料 |

| 場所 | 京都芸術大学 瓜生山キャンパス ギャルリ・オーブ |

| 出品作家 | 第1期 池田光弘、神谷徹、川上幸子、河野愛、柴田純生、清水博文、髙橋耕平、仁尾敬二、東島毅、山田伸 第2期 出口雄樹、岩泉慧、金澤一水、菅原健彦、多和田有希、椿昇、福本双紅、ミヤケマイ、森本玄、矢津吉隆(副産物産店)、ヤノベケンジ、山元桂子 |

| 主催 | 京都芸術大学 美術工芸学科 |

| 企画 | 竹内万里子(美術工芸学科 学科長) |

| 協力 | 京都芸術大学 文芸表現学科木村俊介ゼミ、情報デザイン学科見増勇介特別ゼミ |

京都芸術大学 Newsletter

京都芸術大学の教員が執筆するコラムと、クリエイター・研究者が選ぶ、世界を学ぶ最新トピックスを無料でお届けします。ご希望の方は、メールアドレスをご入力するだけで、来週水曜日より配信を開始します。以下よりお申し込みください。

-

京都芸術大学 広報課Office of Public Relations, Kyoto University of the Arts

所在地: 京都芸術大学 瓜生山キャンパス

連絡先: 075-791-9112

E-mail: kouhou@office.kyoto-art.ac.jp

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)