美術工芸学科専任教員全員が集う展覧会

2022年6月9日(木)〜16日(木)、6月22日(水)〜28日(火)まで、ギャルリ・オーブで、京都芸術大学美術工芸学科専任教員展「逸脱する声」が開催されている。美術工芸学科に属する22名の専任教員の作品が、第1期、第2期に分かれて展示されるというまたとない機会となっている。京都芸術大学にとって美術工芸領域は、前身となる京都芸術短期大学の時代における1981年の改組以来の伝統を持つ。当初は、絵画・工芸専攻課程であったが、時代に合わせた更新を重ね、2000年に美術・工芸学科に、2007年に美術工芸学科となった。現在では、13学科23コースからなる国内最大規模の総合芸術大学に成長しているが、大学にとっても芸術教育の根幹となる教育部門といってよいだろう。

それを指導し、牽引するのが現役のアーティストでもある専任教員だ。アーティストとして活動の場や表現を開拓していないと、学生に教えることは難しい。近年、京都芸術大学の在学生、卒業生の活躍は目覚ましい。ひとえにそれは大学のカリキュラムと社会のニーズが合致したことによると思われるが、そのシステムを構築していったのも、実践経験が豊富な専任教員の手によるものだ。

しかし、ユニークなカリキュラムをこなし、国内外で発表する現役アーティストでもある全専任教員の作品が、一堂に会することは今までほぼなかったという。それは悲願でもあったということだが、長引くコロナ禍やロシアのウクライナ侵攻、かつてない円安、加速する物価高など、混迷する社会状況の中で実現した形だ。

本展の企画は、竹内万里子(美術工芸学科学科長)によるもので、「逸脱する声」と題し、「越境」をテーマとした作品を集った。結果、絵画、立体、映像などのジャンルや技法、思想を軽やかに横断し、初期作から新作、コラボレーション作品まで、さまざまなタイプの作品が集結した。現在でこそ「美術工芸」と一つの領域となっているが、明治期に西洋の美術教育を輸入した日本では、西洋美術に対応して「絵画」「彫刻」「美術工芸」の科が置かれている。工芸は、江戸期までの無数の工芸の中から「美術としての工芸」を抜き出したものだ。後に、美術大学に置かれる工芸は、「美術工芸」であることは自明のため、工芸科のみで通じるようになった。

京都芸術大学でも「絵画・工芸専攻課程」から始まっているように、「美術」としての絵画と、「美術工芸」としての工芸は一応、別れていたが、広義の造形芸術として「美術工芸」と総称されるようになったといってよいだろう。今日の現代アートでは、絵画や彫刻といった素材や技法による分類は無効化しているし、絵画や彫刻が純粋美術で工芸が応用美術という階層や差異もほとんどないので、現在では空間を媒体とした広い意味での造形芸術が「美術工芸」という領域で教えられているといってよいだろう。

もちろんその中には、日本画コースや油画コースといった伝統的な美術の分類もあるが、写真・映像コースといったニューメディア、染織テキスタイルコースといった工芸に属していたもの、彫刻や陶芸といった美術・工芸と別れていたもの、さらに現代美術の立体造形を統合し、総合造形コースとして再編されているケースもある。

現代のアーティストは、ジャンルや技法に作家のアイデンティティを置くのではなく、何を表現したいかによって、複数の素材や技法を使いこなす。竹内の課した「越境」とは、まさに、現在に生きるアーティストの条件といってもいいものだ。

アーティストの思考を掘り下げるインタビュー

インスタレーションなどの表現が増え、空間をメディアとする傾向のある今日のアートにおいて大量の作品を配置するのは難しい。今回は、総勢22名もいる出品作家を第1期、2期に分けてキュレーションがなされていた。まず、第1期は、池田光弘、神谷徹、川上幸子、河野愛、柴田純生、清水博文、髙橋耕平、仁尾敬二、東島毅、山田伸の10名だ。

ギャルリ・オーブの展覧会場は、大きく3つの空間に分節され、1つ目の空間には、東島毅、池田光弘の平面作品が左右に展示され、奥に柴田純生の立体作品が置かれている。2つ目の空間には、河野愛のインスタレーション作品、手前の壁面には川上幸子のインスタレーション作品、奥の壁面には1つ山田伸の日本画がある。3つ目の空間には、仁尾敬二の織の作品、手前の壁面には、清水博文の版画、奥の壁面には、神谷徹の絵画がある。最後に、バックヤードまで浸食して、髙橋耕平の平面とモニターによるインスタレーション作品が展示されている。

それぞれに対する解説はなく、抽象的で抑制的な作品が多いため、何を表しているか理解するのは難しい。しかし、そこにこそ、竹内の狙いはあるように思える。実は、2つ目の空間にある大きな壁面に、たくさんのプリントが吊るされている。よく見ると、これらは本展企画者と出品作家のインタビューで23名全員に実施されており、「言葉の森」と題された一つのインスタレーションとなっている。鑑賞者は吊るされたプリントを持ち帰ることも可能だ。

実はこれらのインタビューは、木村俊介(文芸表現学科専任講師)を中心に、文芸表現学科の学生が行ったものだ。木村は、ノンフィクション作家であり、その名も『インタビュー』(ミシマ社、2017年)という著書を出すほど、インタビューという行為を掘り下げたライターとして知られている。今回の企画にはうってつけの人材といえるだろう。そこには、竹内が題した「逸脱する声」が濃密に込められており、展示空間に秘められた言葉が生き生きと浮かび上がってくる。「学科間交流の機会としても企図されている」と、竹内は述べているが、キュレーターかつ研究者でもある竹内自身が、自ら「越境」を企てているといえるだろう。そして、その無数の声は、展覧会のフライヤーなどのグラフィックデザインにも反映されている。それは見増勇介(情報デザイン学科専任講師)特別ゼミによるものだ。

呼吸する展示空間と記憶に与える形

第1期の展示空間は、映像や音声、ダイナミックなインスタレーションが少ないため、全体的に、静寂な空気を称えている。作家たちの「逸脱する声」は、決して声高ではない。しかし、そこには確実に、「生きている」という佇まいがうかがえる。

その象徴となるのが、河野愛の子供の肌と真珠をモチーフにした《こともの foreign object(breath)》(2021)だろう。このシリーズは、最初に滋賀県立美術館リニューアルオープン記念展「Soft Territory かかわりのあわい」において、写真をライトボックスの側面まで包んで展示された。その後、あまらぶアートラボ「A-Lab」で開催された「これまでとこれからのかわるものとかわらないものの日常の近未来」展では、1階が保育園であることもあって、子供の声が聞こえるという周囲の環境と呼応することを意識した。そして、保育園の真上にある和室の展示会場では、「生きていることが残る状況」をつくるために、呼吸のように柔らかく光が明滅するライトボックスに展開され、畳の床に“寝かされて”展示された。そこでは行燈のように障子が照らされ、空間が振幅し、音は出なくともライトボックスが呼吸しているように見える。さらに、もう一つの階段を上った先の小さな空間では、まるで参道や教会の階段を上って、神聖な瞬間に立ち会うよう展示したという。本展では、明滅のプログラムは、より乳児の呼吸に近いかすかな形に再設計され、祭壇画のように展示されている。つまり、このシリーズは子供と同じように環境によって成長しているのだ。

もともと河野が生まれたばかりの自身の子供の肌の皺に、物をはめる遊び心から発している。そして、真珠がもともと異物でありながら、真珠貝の中に入り込むことで、美しい珠となることと、子供の存在を重ね合わせて作品に仕上げた。子供の呼吸は、かすかだが親にとって生きていることのかけがえのないサインである。子供を育てたことのある親なら、寝ているときに何度も呼吸をしているか確認したことがあるだろう。柔らかく発光するライトボックスによって、真珠と赤ちゃんの肌は、より艶やかな質感を称えると共に、会場全体がほのかに明滅することで自分自身も生きていることを実感させてくれる。

しかし、生きていることは壊れやすく、変化しやすいことでもある。川上幸子は、2008年頃にスタートした壊れたものや失ってしまったものを再生させる《reincarnation》のシリーズを展開している。

最初は割れてしまった自身の大事なコーヒーカップを砕き、百合の花に創り変えていたが、現在では、多くの人々から捨てる物と、その物の思い出を送付してもらい、百合の造花に変えている。円筒のケースの下には無数の砕けた陶器の欠片が積まれており、その隙間から茎が伸び百合の造花が咲いている。造花には蓄光顔料が塗られ、電球が消えた後に、緑色に発光する。それは失われた瞬間に、その物との思い出が記憶の中で蘇るような逆進性を感じる。壁面には、提供された物の写真、物にまつまるテキストも蓄光顔料が塗られて展示されているのも印象的だ。テキストと写真は対応関係がわからないが、内容から想像がつく。

さらに、小さな声を拾う、あるいは公にならない声を、個人的な経験を扱っているのが、髙橋耕平の《脇道に横たわる事件について》(2022)だ。これは今後、制作される作品の習作のような位置づけでもあるが、「誰にも話したことのないエピソード」を持ち寄って、ワークショップを行い、それらを特定個人がわからない形にして、インスタレーションにする作品である。

私たちは、マスメディアにせよ、近年のSNSにせよ、大声をさらに大きくしたり、同じ意見を増幅させる仕組みになっている。そこで小さな声、口に出すとはないけれど、ひっかかっている出来事などは、誰にも話されず、心の中に留まったまま消えてしまう。髙橋の作品は、そのような小さく、個人的なことだけれど、何かとても大切な出来事を、公の場に出す方法として考えられたものだ。会場の設置された3台のモニターに流れている、髙橋のコンセプト、誰かわからない個人的な記憶、あるいはフィクションは、人の記憶をのぞいてしまったような居心地の悪さ、私小説の読後のようなざわざわとした違和感を覚える。高橋が制作した、アノニマスな廃墟や人体や物の一部を写した写真作品によるインスタレーションとあいまって、他者の記憶と自分の記憶をかき混ぜられたような不思議な気分になる。

文字を織り込む・隠れた言葉を読み解く

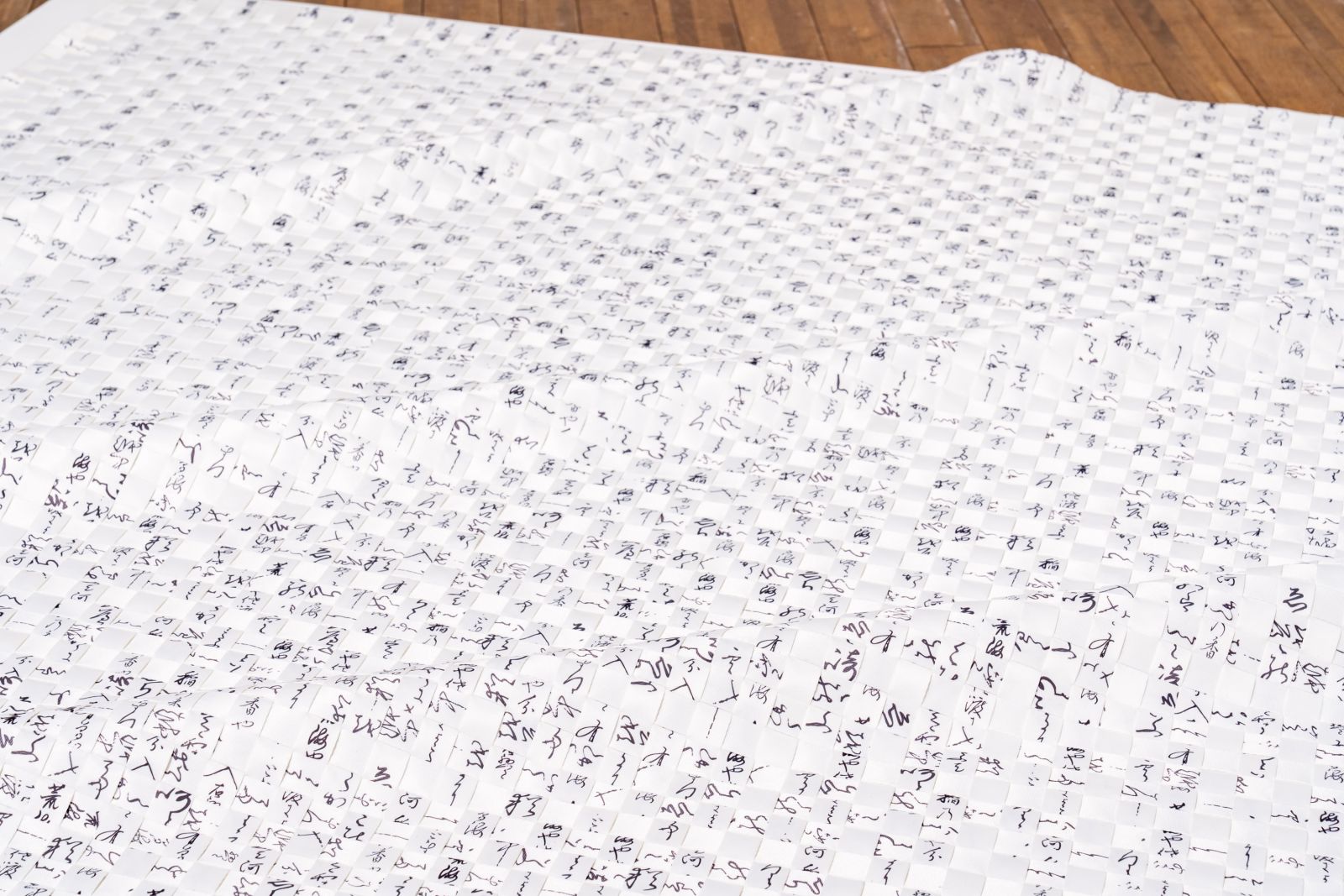

埋もれてしまいそうな「逸脱する声」を過去の言葉から編み上げたのが、仁尾敬二の《「荒海」を織る》(2011)、《INTERLACING「荒海」》(2011)である。仁尾は、伊丹にある柿衛文庫の開館25周年の際、松尾芭蕉の直筆の句「荒海や佐渡によこたふ天河(あまのがわ)」をモチーフに、黒い文字が書かれた白いポリエステルの布を編んでいる。

芭蕉のこの句は、『奥の細道』の代表的な作品であるが、実際に荒れ狂う佐渡の海の上に、天河が見えていたかどうかは諸説ある。芭蕉が心の中で見た風景であり、宇宙観かもしれない。仁尾は、芭蕉の直筆の「文字」を手掛かりに自分の中に思い浮かんだ風景を形にしている。芭蕉の句は寸断されて読むことはできないが、織の中には、芭蕉の文字が繰り返し編み込まれており、それは文字の海と天球にもなっている。

そのような具体的な言葉や文字、動きがなくても、言葉や文字が隠れている場合もある。東島毅は、「絵は、ラブレターのようなものだと思います。ふだんは言えないような、隠れたメッセージを伝えるツール」と語る。新表現主義(Neo Expressionism)の旗手であり、映画監督でもあるジュリアン・シュナーベルの助手を務め、巨大な平面に印象的な深い色層と強い線で知られる東島は、「ラブレター」と形容するように、伝えたいメッセージを文字として絵に描く場合もあるし、タイトルに忍ばせていることもあるという。しかし、絵である以上、行間である線や色がより雄弁に語っているし、こちらもそれを読み取る感受性が必要だろう。

会場には大中小の絵画に加えて、ペインティングされた陶器の作品が手前に置かれている。大きな絵画は黒い地が、緑の線で分割され、中くらいの絵画は緑の地に、「Dear I, I’m Back」というタイトルと同じ文字が描かれている。Iは赤字になっている。小さい絵画は、赤い地に描かれており、タイトルは、「P. I’m Back」だが、絵には「Paul I’m Back」と描かれている。大きさと色が少しずつ繋がって、展開されているのがわかる。具体的な関連性はないとのことだが、ポール・マッカートニーのツアーの言葉を連想してしまう。抽象的な色や形が徐々に文字になるように、言葉にならない感情から派生して徐々に言葉になっていく過程をみるようでもある。

あるいは、抽象的な平面作品を制作する池田光弘も、かつて「アトリエに行く前に毎日3時間くらいカフェに寄って、言葉を書く」ことを行っていたそうだ。「言葉で近づいたり離れたりしながら絵を描いています」という。つまり、一つの絵の中に膨大な言葉が隠れているといってよい。

会場には、A4サイズ程度のドローイングと、大きな油絵が展示されている。しかし、背景のようにも、フィルターのようにも見えるドローイングには、何か人物は見えるが、ぼやけていてわからない。それらは写真の中の小さな人物を拡大して、デッサンをし、版に直接描いて写しているという。

そのように拡大や反転を繰り返しながら、個別性や具体性を壊していき、大きな絵画にしていくという。そこで壊れていく、変わっていき新たなイメージを帯びることを「旅をしているみたいな感覚」と語る。旅からアイディアを得ることが多いという池田は、イメージの旅に鑑賞者も誘う。人物や意味を特定せず、見た人に自ら物語を立ち上げてもらうための場として、絵を提供しているのだ。池田の作品には、情報が圧縮されているのに、具体性から離れていくのは、安易なゴールに到着せず、常に旅と「越境」を鑑賞者にも求めているからでもあるだろう。

言葉にならない感覚と形の根源

いっぽうで、神谷徹のように、「テーマも、メッセージも、とくにないんです。あるのは、「これは、絵になるのか」という感覚だけ」と語る作家もいる。しかし、絵として見られるか見られないか、という感覚はすべての画家が共有しているのではないだろうか。だから、画家は、人が描いてない模様にも、絵画性を見出すことはできる。

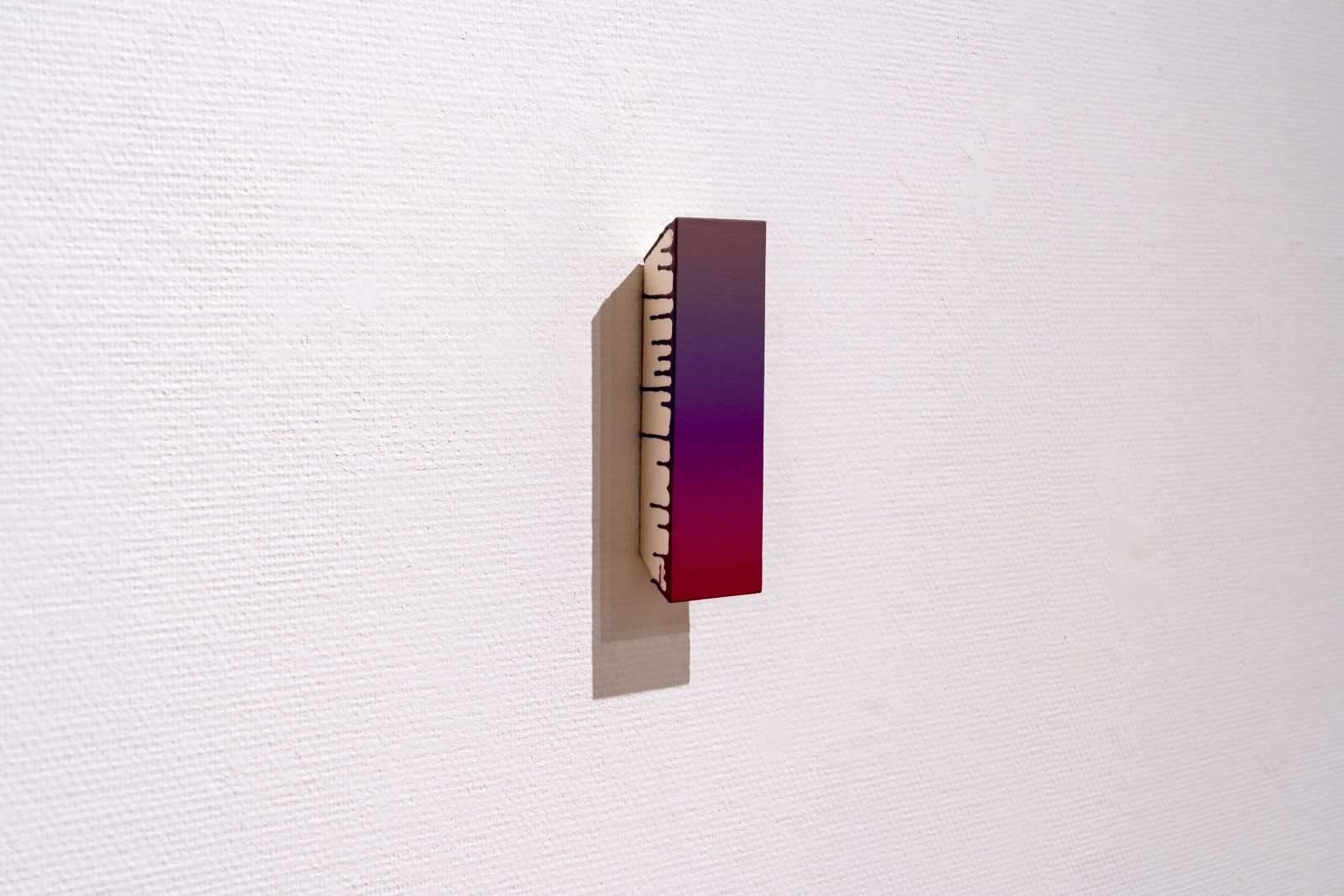

神谷は、インドのコットンラグという、A4に近いがばらつきのあるざらっとした質感の紙に描いているドローイングを、今回はじめて集積して展示した。また、新しい作品として、大理石を削り出して平面部分をつくり、そこに絵を描く、実験的なシリーズを出品している。

時には補色のような対立する2つの色が徐々に変化して逆の色になる。それがカンヴァスやコットンラグ、大理石といった下地の質感によっても表情を変えている。神谷自身の内面の声や言葉は、そこにはないかもしれないが、それが絵として成立しているという神谷の感覚が確かにある。フレームはなくダイレクトに色彩が飛び込み、鋭敏な色彩と素材の感覚が、感覚に直接触れてくるような強さがある。それは眼と脳によって磨かれた絵といってよいだろう。

あるいは、柴田純生のように、「幾何学的なかたち、自然なかたち、抽象的なかたち」以前の「もとのかたち、真のかたち」を探ろうと試みている作家もいる。

柴田もそこに意味や言葉、感情が入らないように心掛けている。そして、人が抽象的な彫刻をつくる前から、地球がつくってきた鉱物に、立方体などの幾何学的な形態の雄大な歴史をみる。柴田は、蛍光発光しているような紡錘形の彫刻をはじめとして、幾何学的な形態に色水のような透過する色彩のある彫刻作品を出品した。それらは、塩ビパイプに樹脂を流し込み、固めてつくられたという。柴田は、分子や原子、眼に見えない小さな世界にもかたちの起源を求めている。

その見えないかたちが集積して、見えるかたちになっているからだ。柴田の作品は、かたちの生成をめぐる想像のかたちといえるだろう。柴田もまた、「質の高さ」が作品には必要だと述べるが、そこには技術と形の研磨と同時に、神谷のいう「絵になるかどうか」という「自然な判断」や見ることを磨く要素も入っているだろう。

清水博文は、版面にいろいろな素材を貼り付けて版をつくる、コラージュと版画を組み合わせたようなコラグラフの手法で、卵型の枠の中に一つのコスモロジーを感じる作品で知られていた。今回は、「正面刷り圧ぼかし」という独自に開発した手法による版画作品を展示した。それは紙の版の中に、紙の厚みを出す部分と出さない部分を入れて、圧力の加減を変えて、ぼかしをつくるという。展示されている作品は、確かに「滲み」のように、色や形がぼけているが、モホリ=ナジやマン・レイ、新興写真と言われた写真家によるフォトグラムの雰囲気にも似る。もっと淡く色彩的な点が特徴的だが、シュルレアリスム的な偶然性は、共通しているだろう。

清水は、自分の期待したものとは違うものでも気に入ることがあるという。そのような意図から外れるものを受け入れてくことも逸脱の方法だといえる。そして、出来上がったものから、何を想起するかでタイトルをつけているという。清水は、「手で考える、ものの力を借りる」と指摘しているが、手やものが生み出したものに、イメージや言葉を後からついてくるという場合もあるだろう。

感覚と計算を超えた勇気

本展の中で、もっとも伝統的な日本画技法で描いているのが山田伸だ。山田は、絹に金箔と岩絵の具で、鮮烈な赤と白を主とした《鶏頭図》(2022)を1点展示した。

山田の語るデッサンに関する言葉は傾聴に値する。デッサンは、日本の美術教育の基本であるが、近年、美術の多様化に伴い、受験においても必須項目ではなくなってきており、訓練を受けてない学生も多い。そのため、デッサン力がないことを引け目に感じる学生もいるとのことだ。山田は「デッサン力を使って作品を作るのではなくて、自分が何を考え形にしたいのか、というところでものをつくるべきだ」と語る。そして、「大事なのは、デッサン力があるかどうかではなく、自分がやりたいことに向かって一歩踏み出す、という勇気」「絵を描くにしてもどんな事に挑戦をするにしても、一歩踏み出すっていうのは、これは勇気ですから。計算ではないし感覚でもない。」と指摘する。

芸術作品をつくる上で必要な要素は何か?いろいろなことが挙げられる。コンセプト、デッサン力、色彩感覚、造形能力、リサーチ力、対話力、美術史の知識、政治社会への関心etc..、確かにどれも正しいだろう。しかし、どれも人や時期によって必要な要素は変わる。表現するために、越境するために、最も普遍的に必要なのは勇気かもしれない。確かに本展に集うアーティストは、呼吸をするように、つくり続けないと生きていけない人々には違いない。しかし、何より人生の大事なタイミングで、一歩踏み出す勇気を振り絞った人たちともいえるだろう。大きな声にかき消されようとしているとき、自分自身に忠実になり、「逸脱する声」を出す勇気こそが、アーティストにとって一番必要はなのではないか。静謐な展覧会場の中で、そのようなアーティストたちの「逸脱する声」がこだましているようであった。その声は、後を追うものたちに、継承されていくに違いない。

(文・三木学)

逸脱する声 ― 京都芸術大学 美術工芸学科 専任教員展

DEVIATING VOICES: Faculty Show of the Department of Fine and Applied Arts, KUA

| 会期 | 第1期 2022年6月9日(木)〜16日(木) 第2期 2022年6月22日(水)〜28日(火) |

|---|---|

| 時間 | 10:00~18:00 ※無休、入場無料 |

| 場所 | 京都芸術大学 瓜生山キャンパス ギャルリ・オーブ |

| 出品作家 | 第1期 池田光弘、神谷徹、川上幸子、河野愛、柴田純生、清水博文、髙橋耕平、仁尾敬二、東島毅、山田伸 第2期 出口雄樹、岩泉慧、金澤一水、菅原健彦、多和田有希、椿昇、福本双紅、ミヤケマイ、森本玄、矢津吉隆(副産物産店)、ヤノベケンジ、山元桂子 |

| 主催 | 京都芸術大学 美術工芸学科 |

| 企画 | 竹内万里子(美術工芸学科 学科長) |

| 協力 | 京都芸術大学 文芸表現学科木村俊介ゼミ、情報デザイン学科見増勇介特別ゼミ |

京都芸術大学 Newsletter

京都芸術大学の教員が執筆するコラムと、クリエイター・研究者が選ぶ、世界を学ぶ最新トピックスを無料でお届けします。ご希望の方は、メールアドレスをご入力するだけで、来週水曜日より配信を開始します。以下よりお申し込みください。

-

京都芸術大学 広報課Office of Public Relations, Kyoto University of the Arts

所在地: 京都芸術大学 瓜生山キャンパス

連絡先: 075-791-9112

E-mail: kouhou@office.kyoto-art.ac.jp

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)