民藝100年後の、新しい時代の「用の美」の探求

民藝運動を主導した柳宗悦は、「工芸とは、実用品の世界」であり、工芸美とは「用に即する美」と述べている。その美学は、一般的に「用の美」として知られている。「民藝」は、民衆的工芸を略した造語であり概念で、1925年に柳が使用しはじめた。そして「民藝」の中にこそ「工芸の美が、より安定的に保証されている」とした。「民藝」という概念が誕生してから約100年経ち、大きく美術や工芸を取り巻く環境が変わる中、再び柳らの活動が注目されている。2021年10月26日~2022年2月13日まで東京国立近代美術館で「柳宗悦没後60年記念展『民藝の100年』」が開催されており、再評価の機運がしばらく続くだろう。

そんな中、ワコールスタディホール京都では、2021年11月10日~12月17日まで、新しい時代の「用の美」とはどのようなものかを問う展覧会「新・用の美展 用をあらため、美にかえる (NEW)NORMAL ART」が開催されている。服部滋樹(クリエイティブユニットgraf代表/クリエイティブディレクター/デザイナー、情報デザイン学科/大学院文化創生領域教授)、ミヤケマイ(美術家、美術工芸学科教授)、白石晃一(美術家/ヒューマンコンピューターインタラクション研究者、情報デザイン学科准教授)、中家寿之(グラフィックデザイナー、情報デザイン学科非常勤講師)が牽引するプロジェクトの成果展である。

彼らが牽引する京都芸術大学ウルトラファクトリーのプロジェクト「新・用の美」では「新しい美のかたち・用の機能」をテーマに、民藝運動を振り返りつつ、京都の伝統工芸の工房、デジタルファブリケーションのスタジオなど、伝統工芸と最新のテクノロジーの融合の実践を行う場でのフィールドワークを行ってきた。そして、様々なディスカッションやデザインスタディを重ねながら、現在の生活の中で使われている道具の「用」を再考し、そこから別の「用」や「美」を生み出し、使い手の中で成長するような形態・方法もありうるのではないかという批評的視点を得る。つまり、柳が多くの民衆の使用と時間的な自然淘汰を経た「民藝」に見出した「用に即する美」を、現在の観点でもう一度、淘汰の前まで遡って様々な美と機能の重なる形の可能性を探るということである。

美術・芸術大学と工芸・「民藝」

このような試みを美術・芸術大学で行うのは大変意欲的であると言ってよい。もともと日本には「美術」という概念がなかった。江戸時代までは、画家は画工(絵師)、彫刻家は彫工(彫師)であり、基本的にすべて工(匠)であり、工の芸、工芸に含まれていた。画工、彫工、陶工、漆工、金工、木工、石工、織工と言った具合である。近代以降、西洋美術を受容する過程で、新たなに対応するジャンルとして絵画、彫刻、美術工芸をつくり、それらを美術とした。残った工芸は、美術ではなく、産業に属するものとして下位に位置付けられたのだ。

ヨーロッパにおいては、独占営業権を持つ職人組合のギルドの利権を抑えるために、近世に王権と結びついた集団がアカデミーやサロンを作った経緯がある。それ以降、美術学術体系から外されたギルドの職人は貶められ、フランス革命後は営業が自由となり、ギルド制は廃止された。しかし、産業革命以降、大量生産による廉価な粗悪品が出回り、それに対抗して、生活の中に美を求めて中世の職人的な工芸を復活させようとしたのが、ジョン・ラスキンの思想に影響を受けたウィリアム・モリスのアーツ・アンド・クラフツ運動である。

民藝運動は、アーツ・アンド・クラフツ運動にも影響されつつ、民衆的工芸に別の美を見出す。柳が「民藝」に着目するのは、西洋化した美術体系の中で、工芸が下位のものとして貶められ、さらに、機械工業製品が普及したことにより、民衆的工芸品の職人が急速に減少していく時期にあたる。柳は、工芸を美術的工芸(美芸)、民衆的工芸(民藝)に分けた。そして美術的工芸を、貴族的(技巧的工芸)、個人的(個性的工芸)に分け、さらに民衆的工芸(民藝)を資本的(機械的工芸)、協団的(創造的工芸)に分類した。この定義から言うとモリスらはまだ美芸の枠を出ない。柳が見出した美は、民衆的工芸の中でも協団的工芸にある。それは、下位のものとなった工芸の中でも、もっとも価値の低いものとされていたもので「下手物」と言われている。しかしそこにこそ、美術的工芸のような「上手物」にはない、美の本質があるというわけである。柳は、「民藝」の美の特質は、(1)実用性、(2)多量かつ廉価、(3)平常性、(4)健康性、(5)単純性、(6)協力性、(7)国民性の7つを挙げている。本プロジェクトにおける「用の美」もそれらを参照にしている。最も明治以降の美術教育から遠い「民藝」を振り返り、新しい美を考えようという試みは、美術・芸術大学自体の美を再編しようという試みにもなり得る。

ただし、現在において「用の美」を考えるとき、柳が発見したような生きた「民藝」が存在するわけではない。柳の時代すでに消滅しかけていたので当然である。柳と一緒に民藝運動を推進した濱田庄司や河井寛次郎らは、「民藝」の美や技術を取り入れた工芸作品をつくっている。それは純粋な「民藝」ではなく、自己矛盾をはらんでいるといえるが、現代の私たちが「民藝」と聞いて思い浮かべるのは、むしろ濱田や河井のつくった作家性の高い工芸品だろう。ただし、民藝運動のメンバーも当然、気付いているので、個人作家と職人が共存した「新しい民藝」をつくろうと試みている。新しい「用の美」を考えようとするとき、同じ課題に突き当たるのだ。

現代が柳らの生きた時代と親和性があるのは、スペイン風邪流行・関東大震後の世界に対して、東日本大震災・新型コロナウイルス流行後の世界というように、大きく生活環境が変化している渦中にあること。グローバル時代になり、インターネットとスマートフォンが普及したことにより、産業革命後に出てきた機械でつくられた様々なプロダクト製品ですら取り込まれ、産業も形も消滅していっている危機的状況にあることだろう。そこにおいて、生活の中で形あるものの用と美の可能性を再発見、再創造するというのが「新・用の美」プロジェクトの大きな目的でもある。

機能の起源に遡り、新たな可能性を追求する服部滋樹のチーム

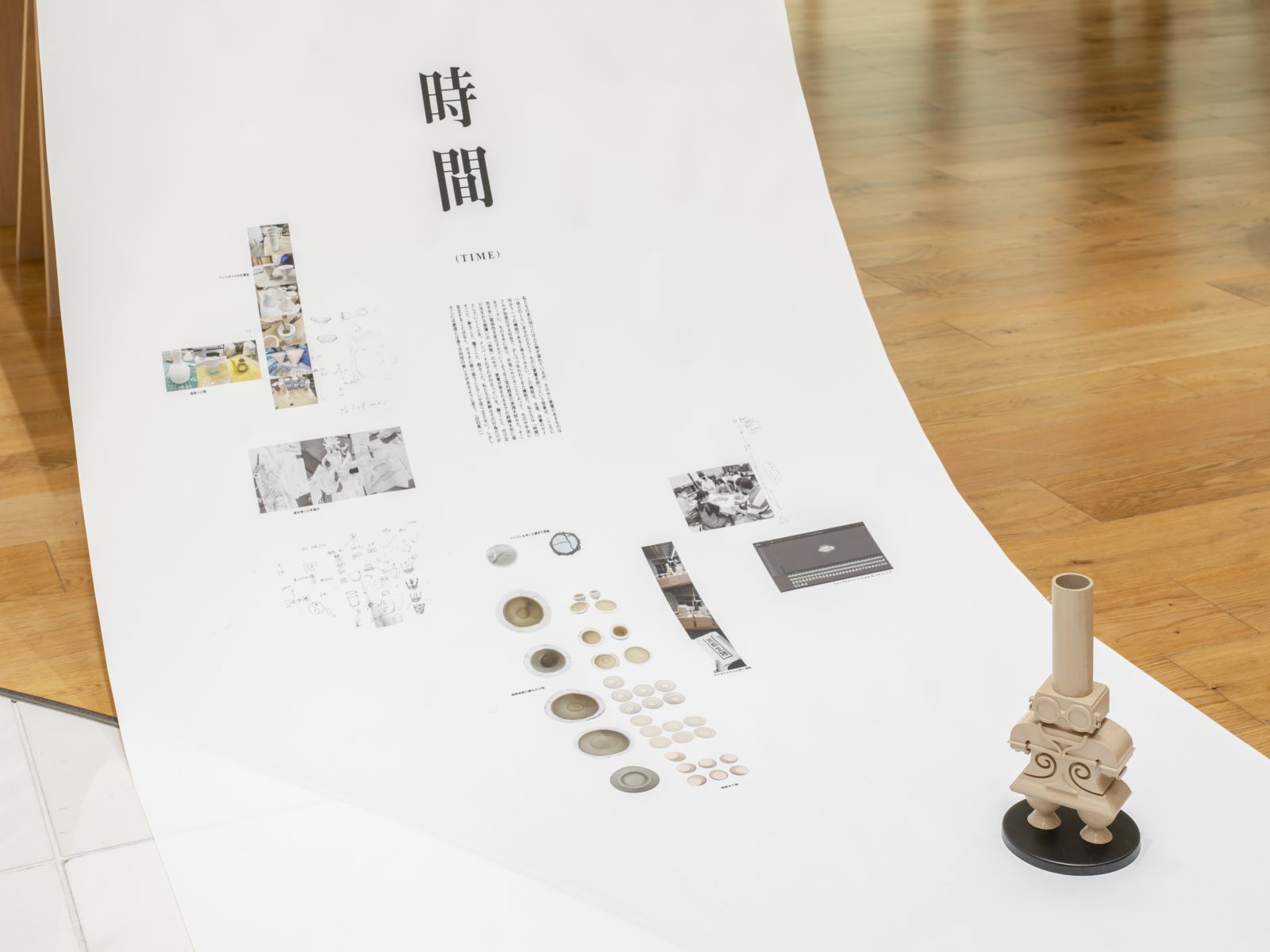

本展では、「新・用の美」を「機能」、「空間」、「時間」、「見方」のサブテーマに分け、それぞれ服部滋樹、ミヤケマイ、白石晃一、中家寿之がディレクターとなって大きく4つの展示が行われた。ワコールスタディホール京都に入ると、巨大な幟のように印刷された長いロールペーパーが垂らされており、展覧会の趣旨や各テーマのコンセプト、デザインスタディが図式化されている。白石のチームが制作した作品は、ロビーの台の上に置かれ、服部と中家のチームの作品はギャラリー、ミヤケのチームの作品はロビーとギャラリーで展示された。

クリエイティブ集団grafを率いて地域社会や生活全般の道具をデザインする服部は、生活の中の美を探求してきた。また、1970年大阪万博の時に日本民藝館のパビリオンとして建設された大阪日本民芸館で、「民藝」を再考する展覧会「根の力 THE POWER OF ORIGIN」のディレクターを務めた経験もあり、その可能性と課題について熟知している。

服部のチームは、道具の持つ機能に着目し、デジタル社会が加速する中で消滅していくプロダクトや工芸の機能を還元、解体し、新たに掛け合わせることで、「新たな用」の可能性をスタディした。コップやお茶碗といった日常的でもっとも匿名性の高い道具を100円均一で購入し、異なる機能を持つものを物理的に取り付けたり、3Dスキャニングで形をデータ化し、それらを融合させたり、変容させたりすることで、新たな道具をつくりだした。

それらは、コップやお茶碗というカテゴリから逸脱しており、アフォーダンス的に言えば、動作を躊躇させ、抵抗感を感じる形になっている。そのためどのように使えばいいのか思考することを促される。こういうふうに使えばいいのではないか、という使う側の想像力や創造力を要求するのだ。それらは新しい「用」をつくりだし、「美」へ至るかもしれない。

柳が見出した「民藝」の美は、言い換えると「自然淘汰の美」ともいえる。つまり、非常に長い時間をかけて、自然の素材と人間の生活、商慣習などによって、適応してきた形である。それだけにそこには無駄はなく、ある種の合理性や美があるというのはもっともだといえる。

逆に、服部らのスタディした道具は、「カンブリア爆発」と言われるカンブリア紀の爆発的進化によって多様化した生物のように、異様な形をしている。その進化と多様化の要因は、3Dスキャニングや3Dモデリングが容易になった現在のデジタル環境が大きいだろう。そこでは無限の異種交配に似た掛け合わせができる。しかし、それが実際継続的に使われるかといったら、やはり自然淘汰によって絞られていくだろう。最近では、環境と生物を設定して、AIによるアルゴリズムによってどのように進化するか、シミュレーションすることが可能になっているが、服部らはそのような実験を半分デジタル、半分手作業で行っているといえる。

いずれにせよ、私たちがもうこれ以上、機能的に進化しないと思っていたコップや皿、茶碗などを掛け合わせ、ありえたかもしれない歴史や、新たな進化プロセスをたどるという興味深い試みになっている。それが可能になったのも、デジタル技術の進化の成果といえるし、それを逆手にとるところに創造性が発揮されている。

皿に取手が付けられた作品「取手付き皿」には、一つだけ白漆が塗られており、自然淘汰を経た未来を想像させられる。服部はこのようなスタディを続けて、幾つかサンプルをつくりたいとのことなので、進化を経た後の「未来のプロダクト」が見られるかもしれない。

時間が育む愛着を再生する白石晃一のチーム

そのような「用の美」が根底に持つ自然淘汰を、時間という観点で考えたのが白石晃一のチームである。「用の美」は、地域社会に適応した形の美に加えて、生活の中で長い期間使えるという要素もある。それは壊れにくく丈夫であり、容易に捨てるものではないということである。それを柳は「健やかさの美」とも言い換えている。そこには時間をかけて使うなかで、手になじむといった身体的感覚の変化や愛着が湧くといった心理的変化もあるだろう。白石のチームでは、大量の工業製品が氾濫する中で、失われた愛着を持つという道具の機能を取り戻す実践が行われた。

白石は、使い捨てが可能で極端に短くなる製品サイクルの中で、器の寿命を延ばす伝統技法であり美学でもある金継ぎに着目した。近年、金継ぎは、自身の食器などに愛着を持って長く使いたいという人も増えたことで注目されており、各地で教室が開かれたりしている。ただし、金継ぎは、金や漆を使った高度な技術がいるので、そのまま適用するには時間がかかるため、新しい接着素材によるスタディを試みた。そのために、あるメーカーの食器を象って素焼きをつくり、それを割って、マネキュアなどの様々な接着素材で継ぐことを試している。さらに、割れた部分を接着させるだけではなく、欠けた部分全体を3Dスキャニングとモデリングによってデータ化し、3Dプリンターで出力して埋めることも行っており、将来的に半分以上を補うような新たな可能性を示している。それは、破壊的に割れた場合などにも有効だろうし、金継ぎのような新たなデザイン価値になるかもしれない。さらに、接着部分を引き延ばしたり歪めたりするような操作をしており、それらも割れたことをポジティブな価値に転換する新たな発想だろう。

佐藤星那は、既製品やギャラリーのドアの取手に手編みのニットを巻き付け、「冷たい」公共物に愛着を持てるようにした。現実的かどかはさておき、カラフルなニットが巻きつけられていることで、急に親近感が持てるし、実際に「暖かく」「柔らかく」感じることができる。これも自然素材でつくられていた「民藝」にはあったが失われていた機能だろう。

石川蒼一は、プラスチック製のペットボトルを石膏で象って成形し、型から取り出し素焼き、釉薬を施し本焼きしてお猪口をつくった。その工程を知らされなければ、良くできたセンスのいいお猪口に見える。また、ペットボトルは大量生産品のため、形が無駄なく洗練されているが、このような別の用途に変換することで、形についての深い理解が得られるのが興味深い。特にアナログの工程を経ることで、形が少しずれたり色が変化したりすることも「あじわい」という愛着を生んでいる。

谷口雄基は、自身が3Dモデリングした土偶と埴輪を3Dプリンターで出力し、漆を塗って花瓶の機能をもたせた。縄文時代の土偶、古墳時代の埴輪は、土器のような日用品ではなく、その後つくられなくなったが、祭祀にとって欠かせない道具だった。土偶は「再生」や豊穣、埴輪は死者の葬送、という人生にとってもっとも重要な「生死」と強い結びつきがある。また、自然や神、祖先とのつながる道具でもある。そのような大切でありながら、通常は忘れているものを、一輪挿しの形で近代的な生活の中に蘇らせるというのは面白いし、プロダクトとしてもユニークである。

竹内小春は、新型コロナウイルスの感染拡大以降、特に枯渇している肌の触れ合い、質感をテーマにしたジュエリーを制作した。自分の指にあわせて、肌を這うように浮き出る血管をモチーフに、真鍮とシルバーを使用し、ロストワックス技法で制作した作品をはじめ、特徴的な質感のある素材をモチーフにつくられている。作品が設置された円形のアクリル台の下にはモチーフの写真がはられており、質感の転換の形としても興味深い。

失われた特別な空間と、見せる道具をつくるミヤケマイのチーム

現代において、失われた特別な空間を生活の中に新たな形で戻し、存在しているけども見映えがよくなく愛されてないものに美を与えたのがミヤケマイのチームである。

ミヤケは、日本美術と工芸の間を行き来しながら制作をしている美術家であり、床の間を使ったインスタレーションなども行っている。しかし、床の間は現代の日本家屋では「不用」な空間としてどんどん住宅の中から消滅していっている。その理由として、床の間は、通常和室の応接間にあり、一人暮らしのワンルームや来客のない郊外住宅などにおける戦後のライフスタイルには余分だからだろう。特に戦後はLDKが導入されたこともあり、洋間も含めて応接間がなくなっている。

ただし、住宅における神棚や仏壇、床の間、縁側などは、日本文化や精神性を継承するものであり、それがなくなっている現在、神仏や自然、祖先、コミュニティとのつながりが切れてしまっている。ミヤケらはそのような住まいにおける特別な空間こそが、心の健やかさや豊かさを担保するのではないかという仮説を立て、現在の住宅事情でも、設置可能な床の間を考案した。そのために、襖・障子・屏風などの建具を用いて日本家屋で伝統的に行われてきた、間仕切りによって仮設の空間を生み出す手法を用いた。

床の間の起源は、鎌倉時代の釈家住宅(僧侶の家)において、壁や襖に仏画や掛軸を掛けて、押板をしつらえ、三具足(燭台、香炉、花瓶)など飾ったことにあるとされる。すなわち、もともと常設ではなく仮設的な礼拝装置だった。鎌倉時代末は、連歌会や茶寄合が流行し、人が寄り合う会所がつくられた。会所では「唐物荘厳」と言われる宋や元の書画や工芸品が飾られる「座敷飾り」が行われ、室町時代後半にはそれらが発展して床の間が常設された書院造が生まれる。いっぽう、安土桃山時代には禅宗や千利休らの佗茶の影響によって、山水画や生け花などが飾られ数寄屋風の床の間が確立されていく。江戸時代になり、書院造において奥行きの深い床と工芸品を飾る違い棚、書院窓という形式が完成していった。つまり、床の間といっても侘び寂びを重んじる簡素な床の間と、武家の権威と格式を示す床の間の流れがある。

ミヤケは仮設的であった床の間の起源や村田珠光・千利休らの侘茶の精神を現在の住まいに復活させようとしているといえる。柳宗悦は、民衆的工芸、すなわち「民藝」の美を見出した先人として、初期の茶人を挙げ、彼らが唐物の民芸品の茶碗に美を見出したことと共通な精神があるとしている。その意味ではミヤケは、「民藝」の美をさらに掘り下げ、茶道の起源にまで遡ろうとしているといえる。

ミヤケの考えた仮設的な床の間《ドコデモ床の間・床の間》(2021)は、高さ約2m、幅60㎝、奥行き40㎝ほどの四角く細い金属フレームで出来ている。それは現代の住宅などをリサーチして、置けるサイズを測定し、古典の寸法を現代住宅の縮尺に置き直し、構造が目につかないようにしている。ミニマムに切り詰められたサイズとフレームだが、掛軸を飾ることができ、釣花ができる花生釘や竹一柳釘があり、床板がある。床柱には四角の竹があり、簡易ながら「草」の踏込床(床の面を一段高くしない)を実現している。

ミヤケの仮設床の間には、床飾りの例として、円空仏の拓本にポシャギ(韓国製の端布で縫われた風呂敷)で表装した掛軸と、ガラスと茶こしを組み合わせた、掛け花のための花器が架けられ、床板には花が生けられている。実際、部屋に設置されたらどのように空間が変わるのか、心が豊かになるのか想像できる。そして、構造が最低限であり、移動や運搬、組立が容易なので、どこでも床の間の空間を出現させることができるのだ。

また、隣には脇床《ドコデモ床の間・脇床》(2021)が設置されている。こちらも金属フレームと鉄板でできており、本床と合わせて、様々な配置を組み合すことができるようになっている。脇床には、柳宗悦が著した『民藝図鑑』や、貴重なものから、ありふれたものを含むミヤケの私物、さらに粘着式クリーナーとカバー《転がらないコロコロ》(2021)が置かれている。カバーは竹とポリ乳酸(生態系に戻る素材)を3Dプリンターで削り出し、白漆で加工することで馴染むようにしている。取手の上には谷口雄基の制作した小さな土偶の彫刻を付けて、あたかも竹の台座の上に乗った彫刻作品のようにして、隠す・見せる、を兼ねた機能を付けている。

いっぽう、隠さずに、見せる機能として洗練させたのがハンガーのシリーズだ。洋服を着るようになり、ハンガーは欠かせない道具となっているが、針金製やプラスチック製のものもあり、積極的に見せるものではなく、どんどん溜まって定期的に捨てるものにもなっている。しかし、使用頻度は高いが、愛着が持てず隠すものであり、購入するにも廃棄するにもストレスが生じる。そのような生活必需品を、美しく長く使えるものに変える試みを行っている。

新作のハンガーは、それぞれ服を吊る部分は、竹や木などの自然素材、架ける部分は、真鍮金具などでつくられている。また、着物用と洋服用の両方に使えるように、取り外しが可能なアタッチメントがある。木は、白樺や杉、桜などの種類があり、使うときにそれぞれの質感を楽しむこともできる。それらは、服を吊っているときも、ハンガーだけのときも、鑑賞に耐える、見せられるものになっていることが重要である。

また、購入したときにもらうけども、積極的に見せたいものではないものとして、眼鏡ケースの作品もつくられた。こちらも、藁に染色した自然素材に加えて、ポリ乳酸が使われており、英語で「目は心の鏡」「目は心の窓」を表す「The eyes are the mirror of the soul」のThe eyesをとってデザインし、中に眼鏡が入っていることを隠喩的に表している。

大塚峻太郎は、日用品を組み合わせたものに簡易的な床板などを設置し、床の間の模倣をすることで、美を見いだすフレームにしており、見方のスタディとして、ギャラリーとロビーを横断して展開している。柳の行ったのは突き詰めれば発見であり、見方の提示なので、その視点に立ち帰ったスタディといえるだろう。ミヤケのチームは、柳の見方の原初的な視点に遡りつつ、さらに、日本の精神文化を継承する新しい美術工芸として完成度を高め、生活の中で心を豊かにする形と空間を提示している。それは新しい時代の「用の美」という課題に対する優れた解答の一つだろう。

柳宗悦の擬人化と感情移入のプロセスをなぞる中家寿之のチーム

柳のテキストと図版をなぞり、その見方や心理状態に形を与えようとしたのが、中家寿之のチームである。中家らは柳が監修した『民藝図鑑』のテキストを読み込み、柳が道具に向かう特徴を探り出す。それは器物を擬人化し、伴侶に見立てて、強く感情移入することである。

城井知世は、『民藝図鑑』の最初に掲載されている志野の器をモチーフに、円形のアクリル板にプリントやペイントでその模様を再制作した。城井はそれを自画像とし、自身を投影していった。中森美咲は、『民藝図鑑』に出てくる兵庫県佐治でつくられている丹波布をモチーフに選び、その文様をビーズなどの別の素材で再制作した。それらは顔の大きさに合わせたり、好きな素材でつくったりすることでより親しみを増すようにし、心の中で対話を重ねながら、柳の心情に近づいていった。

2人の作品は、中家と水口翔太(ウルトラファクトリー・テクニカルスタッフ)がつくった什器によって立てかけられた。それらは3本の鉄棒と樹脂というシンプルな構造でできているが、出会いがしらに挨拶ができるように、物と気軽に向き合う高さに設定され、擬人化された物体に、より感情移入ができるように、人体の形状と比率を抽出してつくられている。城井の作品は大人の高さ、中森の作品は子供の高さに設定された。

服部亜美は、城井と中森が制作過程で、自身の作っている物体を擬人化し愛着をもって対話していく様子を見て、2人の言葉と柳の文章を交互に挿入して、100年の時を超えて対話するような映像作品に展開した。

「新・用の美」展は、新しい時代の「用の美」というモデルをつくるための、デザインサーベイやデザインスタディの成果であるといえる。しかし、それらを実施するには、明治以降の日本の美術体系や現在の産業形態、時代背景など、山積した難問を一つひとつ確認し、暫定的に進むための決断をしていかないといけない。また、柳らがかつて通った道のように、見方から作り方に移行した場合、正解のない無数の解答があり、すぐに最適な答えは見つからないだろう。その道が続くかどうか確認するには時間による自然淘汰しかない。それでも、日本の美術工芸文化を継承し開拓するには、必要不可欠な道に思える。「美と用」が両立する可能性があるのが工芸であり、その目的は物心をつなぎ、生活の質を上げることである。本展ではそのための様々な試行錯誤がなされたが、過去の美術、「民藝」を含む工芸の技能、最先端のテクノロジーが結びついた物や形、空間が、心の健やかさや豊かさを生む可能性を示したのではないだろうか。

(文:三木学、撮影:顧剣亨)

新・用の美展 用をあらため、美にかえる (NEW) NORMAL ART

| 会期 | 2021年11月10日(水)~12月17日(金) 10:00〜20:00 |

|---|---|

| 休館 | 土曜・日曜・祝日 |

| 会場 | ワコールスタディホール京都 |

| 入場料 | 無料 |

| 主催 | 京都芸術大学ウルトラファクトリー |

| 協賛 | 株式会社ワコール、株式会社資生堂 |

| 協力 | 京都信用金庫、株式会社細尾、新工芸舎、MTRL KYOTO/FabCafe Kyoto、長岡銘竹株式会社、土肥板金工業株式会社、かみや民芸店、竹工房喜節、藤原製本株式会社、中田工芸株式会社(順不同) |

| ディレクション | 服部滋樹 ミヤケマイ 白石晃一 中家寿之 |

| メンバー | 石川蒼 伊藤瑞 大塚崚太郎 北山菜水 小橋美花 佐藤星那 城井知世 武内小春 谷口雄基 永倉瞭 中森美咲 西川りさ 橋佐古和香 服部亜美 山下龍二 |

京都芸術大学 Newsletter

京都芸術大学の教員が執筆するコラムと、クリエイター・研究者が選ぶ、世界を学ぶ最新トピックスを無料でお届けします。ご希望の方は、メールアドレスをご入力するだけで、来週水曜日より配信を開始します。以下よりお申し込みください。

-

京都芸術大学 広報課Office of Public Relations, Kyoto University of the Arts

所在地: 京都芸術大学 瓜生山キャンパス

連絡先: 075-791-9112

E-mail: kouhou@office.kyoto-art.ac.jp