ヤノベケンジの龍がつくる新たな伝説と福知山の光のネットワーク「ALTERNATIVE KYOTO もうひとつの京都」

- 京都芸術大学 広報課

想像力とアートが結ぶ京都の地域と人々

2021年9月24日から11月7日まで、京都府域展開アートフェスティバル「ALTERNATIVE KYOTO もうひとつの京都 想像力という〈資本〉」が開催されている。

「想像力を持つアートが新たな資本として、来るべき社会を変えていく可能性」をテーマにしており、「もうひとつの京都」「想像力という〈資本〉」という、刺激的なキャッチコピーと、著名なアーティストのクレジットや作品画像が入ったチラシを見た方も多いかもしれない。

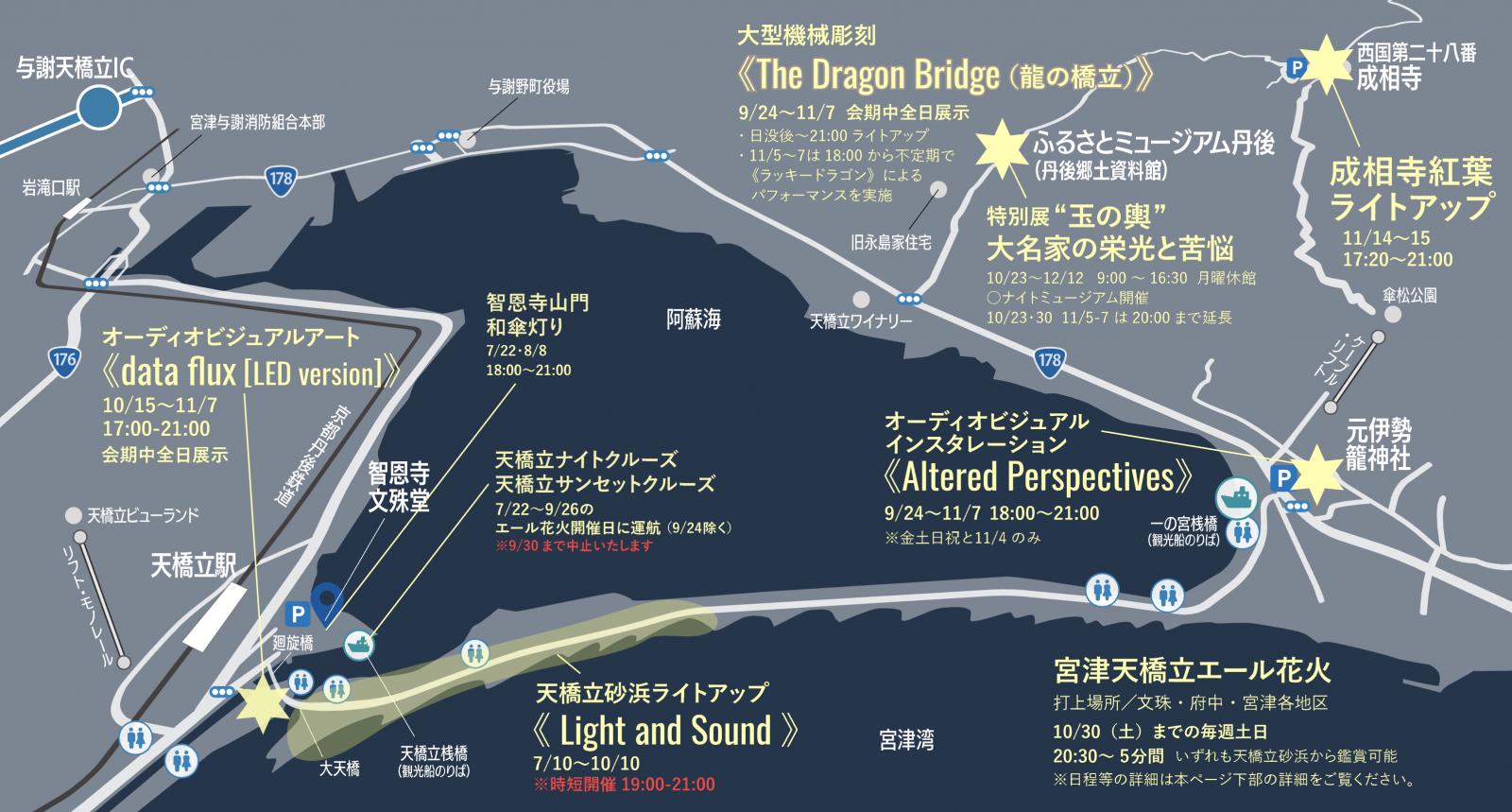

「ALTERNATIVE KYOTO」は、京丹後、宮津・天橋立、与謝野、福知山、南丹、八幡といった、京都市をのぞく京都府内の6エリアで開催されている京都府広域のアートフェスティバルである。2019年度、2020年度は、京都府域展開アートプロジェクトとして、天橋立エリアで「光のアトリエ」というタイトルで、デジタルアートによって、有形文化財や名勝、景観、豊かな自然等を題材に、幻想的な世界を作り出し話題となっていた。ダムタイプのメンバーでもある池田亮司、ライゾマティクス・アーキテクチャーのクリエイティブディレクターである齋藤精一らによるダイナミックな展示が行われた。

今年は、2016年から開催されてきた、交流人口の拡大、地域文化資源の発信を目指したアーティスト・イン・レジデンス事業「京都:Re-Search」とその成果となるアートドキュメント「大京都」を同時展開することにより、6エリアまで拡大した広域的なアートフェスティバルが開催されることになったのだ。観光による地域経済の活性化を目的とした「もうひとつの京都」と「京都:Re-Search」という相補的なプロジェクトが統合された形といってよいだろう。つまり、規模の大きなアートフェスティバルが新たに開催されているように映るが、実はそれぞれ点として見えていたプロジェクトが面となり、全面展開されたことによる、併せて5年以上の蓄積を持つアートフェスティバルといってよい。

「ALTERNATIVE KYOTO」をディレクションする京都府文化スポーツ部文化芸術課の八巻真哉氏は、京都には多くの芸術大学が集積し、アーティストの活動拠点があり、京都市外にも多くの地域の文化があるため、それらを想像力を持つアートでつなげば大きな資本になるのではないか、という。リサーチはアーティストと地域の文化やコミュニティを結び付け創作を支援し、観光によって多くの外部の人を呼ぶという総合的な体系が組めればいいのではないかと述べる。

今回、展開された京都府広域にわたる6エリアのなかでも、日本三景の一つである天橋立を擁する宮津・天橋立エリアは京都北部の観光拠点ということもあり、『天への架け橋』をテーマに世界的にも著名なアーティストによる大がかりな作品が揃った。

池田亮司は、天橋立の南側にある天橋立公園内小天橋広場に設置された長さ約24mの大きなLEDスクリーンにおいて《data.flux [LED version]》を発表した。巨大スクリーンに膨大なデータを可視化し、人間の知覚・認知を超えた速度で映し出される映像とオーディオの量は、見るものを圧倒する。屋外においてこの規模で開催される池田亮司の作品を鑑賞できるのも貴重であろう。

また、天橋立の北側の陸地にある元伊勢籠神社の参道には、同じくダムタイプのメンバーでもある音楽家・原摩利彦とプログラマー・白木良によるオーディオビジュアルインスタレーション《Altered Perspectives》が展開されている。そこでは土地に由来するデータとフィールドレコーディングを取り込みながら、もうひとつの天橋立を作り、同時に南北に延びる天橋立の軸線を延長し、想像の世界へ誘うように仕掛けられている。

さらに、地元の人々にすでに大きな話題となっているのが、史跡丹後国分寺跡で展示されているヤノベケンジ(本学美術工芸学科教授・ウルトラファクトリーディレクター)の《ラッキードラゴン》(2009)と《ULTRA-黒い太陽》(2009)による、屋外インスタレーション《The Dragon Bridge(龍の橋立)》(2021)である。

国分寺跡地の歴史を辿り、疫病終息を願って設置された《黒い太陽》と《ラッキードラゴン》

丹後国分寺は、奈良時代に天然痘が流行し、それを収めるために、聖武天皇の詔により全国に建立された国分寺(金光明四天王護国之寺)のひとつだ。その当時の人口の約3分の1が亡くなったとされ、その割合は、中世ヨーロッパのペストの大流行に匹敵するという。そのような国家的危機を仏法の力で収めるため、国分寺と国分尼寺が建てられ、金堂や講堂に加えて、七重の塔には写経された『金光明最勝王経』と『法華経』が法舎利として奉納されたという。その後、初代の丹後国分寺は衰退するが、鎌倉時代に再興され(中世国分寺)、その姿は雪舟が《天橋立図》に描いている。現在の史跡丹後国分寺跡は、中世に再興された国分寺の遺構である。

現在、丹後国分寺跡は、京都府立丹後郷土資料館に隣接しており、金堂と塔の基壇・礎石が残っている。ヤノベは、金堂基壇の脇に《ULTRA-黒い太陽》を設置して「金堂」に見立て、天橋立と交差して望むように《ラッキードラゴン》を配置することで、新しい伽藍を形成した。フラードーム(ジオデシック・ドーム)の一種を用いた半球体に、四方八方に突き出た角を持つ《ULTRA-黒い太陽》は、偶然にも新型コロナウィルスの形にも似ていると言われる。それを睨むように見下ろし《ラッキードラゴン》が口を開けている。会期最終週には、疫病終息を願って建てられた国分寺の七重の塔を想像力で再興するため、ドラゴンが炎を噴き、「炎の塔」を建立し、天橋立を拡張して「炎の橋立」を架けるという構想だ。

《ラッキードラゴン》(2009)は、1954年、ビキニ沖環礁で米軍の水爆実験により、放射線被曝を受けた第五福竜丸をモチーフにしている。大阪の水辺をテーマにした官民一体の博覧会「水都大阪2009」に際して制作され、中之島や道頓堀、木津川河口域を回遊してきた。第五福竜丸が再生し、龍に化身した船が《ラッキードラゴン》であり、その名の通り「ラッキードラゴン(幸せを呼ぶ龍)」の船として活躍してきた。特に首が上下に動き、口を大きく開けて、炎や水を噴き、沿岸の人々の喝采を浴びた。

今回、天橋立の様々な「龍の伝説」にちなんで《ラッキードラゴン》が招聘された。天橋立は、北側の傘松公園から見ると、天に昇る龍を想起させることから「昇龍観」と言われている。逆に南側から見ると、天に昇った龍が如意宝珠を授かり降臨しているように見える。また著名な「股のぞき」をすると、龍が天へ舞い上がる姿になるため「飛龍観」と言われる。天橋立は如意宝珠に龍神が土を盛り一夜にして作り上げたという逸話が、南側の智恩寺の由緒である『九世戸縁起』に残されている。さらに古くは日本国土を作ったイザナギが、天の通い路として作ったのが天橋立であり、寝ている間に倒れたとされている。天橋立ほど龍の伝説や神話が多いところもないだろう。《ラッキードラゴン》は、古代から続く天橋立の「龍の伝説」の具現化でもある。

《ラッキードラゴン》が設置された京都府立丹後郷土資料館の前庭は、丹後国分寺跡越しに天橋立を端から端まで見渡すことが出来るビューポイントで、その眺望は「天平観」と言われる。京都府立丹後郷土資料館は、ふるさとに残された由緒深い国史跡「丹後国分寺跡」を保存し、その活動の中から新しい地方の文化と創造とくらしの方向を生み出すセンターとして、地域住民の要望と協力のもと、1970年に開設された。

館長の今井晴子氏は「今回コロナ禍において、地域の誇りでもあるこの地にヤノベ作品を展示していただいたことは、新しい魅力発信にも大いに繋がっている。いつもは散歩コースに入っていない保育園の子どもたちが、職場体験活動の中学生と一緒に史跡を訪れたり、ライトアップされた《ラッキードラゴン》や《黒い太陽》を見学にお子様連れの家族などたくさん訪問してくれ、宝である子どもたちの声や賑わいが聞こえてきて、地域が活気づいている。《ラッキードラゴン》は、人々を引き寄せるだけではなく、夜も赤い目を光らせて皆を見守っているように思え、念力が伝わってくる」と話す。

また、天橋立が見える史跡横の坂道では、スピードを落とす車が途中で《ラッキードラゴン》に気付き、しばらく停車したり、降りて見学に来ることもあるという。《ラッキードラゴン》を設営するとき、ちょうど彩雲がたなびき、天橋立に虹が架かる現象が起きている。《ラッキードラゴン》は、炎を噴く前に、なんと「虹の橋」を架けていたというから驚きだ。すでに、《ラッキードラゴン》は新しい「龍の伝説」を作り上げているといえよう。

あるいは、《ULTRA-黒い太陽》も、設営のとき曼殊沙華が綺麗に咲いていたという。その姿と《ULTRA-黒い太陽》が似ているため、曼殊沙華を切らないように剪定がなされた。曼殊沙華は、法華経において天上の花とされ、釈迦が法華経を説いた際に、それを祝して天から降った花(四華)のひとつとされる。七重の塔に『法華経』が奉納されたことを考えると、これも不思議な符合であろう。

ヤノベは、自身の物語や文脈と、地域の歴史や文脈が重なるポイントに作品を置くように計算している。それによって、毎回、思わぬ形でシンクロニシティが起き、新しい地域の物語が始まる。今回もヤノベ作品が地域の歴史を思わぬ形で掘り起こし、新たな物語、伝説をつむぐことになったのだ。それはまさにアートと地域の想像力が「資本」としてスパークした瞬間であるといえるだろう。

パチンコ屋跡に輝く「余の光」のエクレシア

福知山エリアは、京都芸術大学の卒業生が多く入居する滋賀県大津市山中町の共同スタジオ、山中suplexがメインの「アート・コレクティブ」として招聘され、山中suplex のプログラムディレクター堤拓也が中心となって企画を立てた。八巻氏によると京都府広域の6エリアにまたがるので、その一つを任せる形で山中suplexに依頼したという。そこで、堤はJR福知山駅の駅前にあるパチンコ店跡の旧銀鈴ビルを、慶野結香(キュレーター/青森公立大学 国際芸術センター青森[ACAC]学芸員)と共同キュレーションし、山中suplexと国内外からアーティストを招聘し、「余の光/Light of My World」展を開催した。

山中suplexのような先例として、1994年~2000年、東京立川のミシン工場の社員食堂跡を共同アトリエとして使用することから始まる「スタジオ食堂」が挙げられるだろう。スタジオ食堂も、個々の作家活動を優先しながらも、デザイナーやプロデューサーが加入し、社会や地域のコミュニケーションを重視した点でも類似している。中山ダイスケ(本学姉妹校の東北芸術工科大学学長)や須田悦弘らを輩出し、それぞれのアーティストとしての活動が盛んになったため、スタジオ食堂としての活動期間や展開は短かったが、その後のアート・シーンを予見するものであった。山中suplexは、プログラムディレクターとして、キュレーター・デザイナーの堤拓也が加入し、2000年以降のアート・コレクティブの実践の成果を取り入れつつ、新たな展開を継承しているといえるかもしれない。

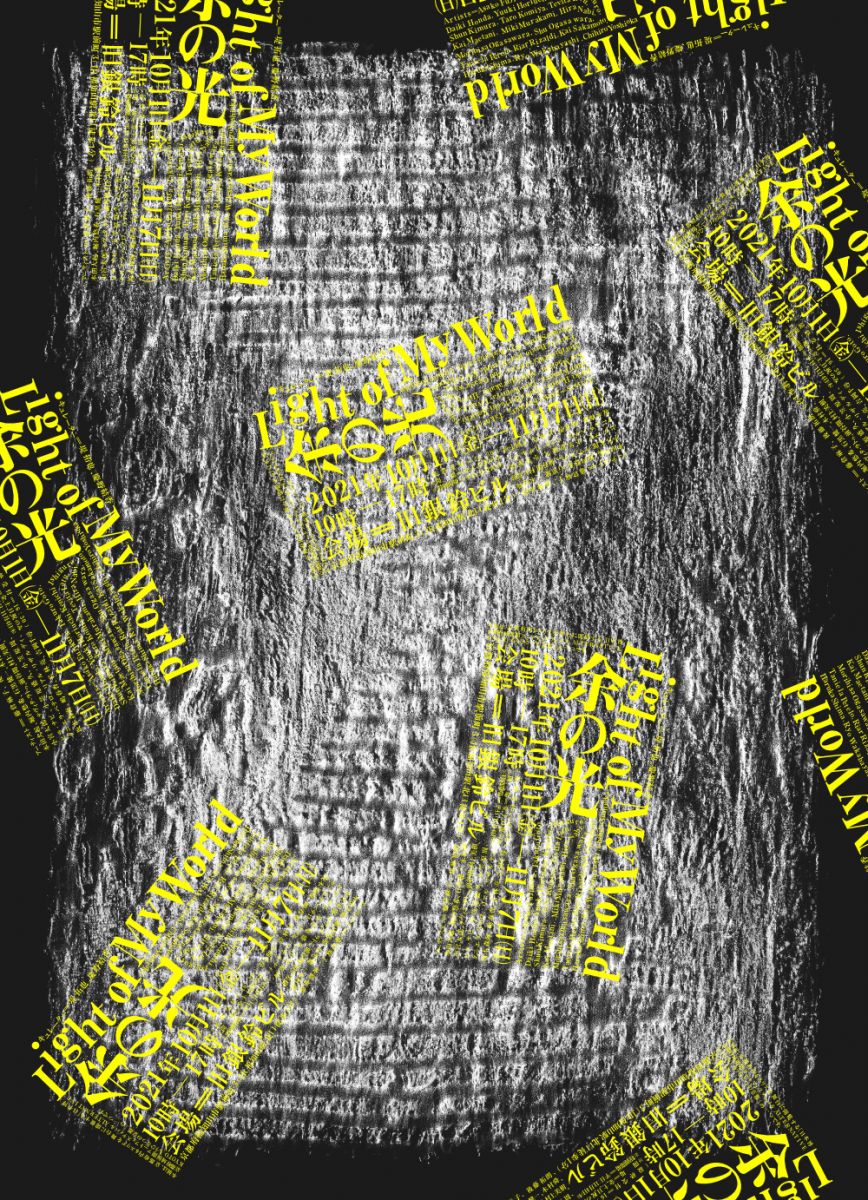

堤は、同時期に本学出身の李沙耶がオーナーを務める、東京のギャラリーLEESAYAから展覧会の開催を依頼されたこともあり、「ALTERNATIVE KYOTO」と2部構成にすることを企図した。それが『新約聖書』「マタイによる福音書」5章13-16節にある「地の塩、世の光」に異なる漢字を当て、同音意義語に置き換えた「血の塩/Salt of the Blood」、「余の光/Light of My World」である。極東の島国である日本で、キリスト教とそこから漏れ落ちた個々人の表現をテーマに、「血の塩/Salt of the Blood」展は、LEESAYAで立体作品の展覧会、「余の光/Light of My World」展は、福知山の旧銀鈴ビルで平面作品の展覧会を実施したのだ。

そのような経緯もあり、「余の光/Light of My World」展のコンセプトは、その他のエリアのように、福知山の地域資源の活用を必ずしも前提としていない。ただし、福知山という郊外都市とパチンコ店跡という空間は、彼らのテーマを表現するには効果的に働いたようだ。パチンコは、大正時代にピンボールのようなゲーム機を輸入したことに始まるとされるが、当初、縁日などに置かれ、後に専用店が作られるようになった。戦前は、「不要不急の産業」として禁止され、パチンコ玉は金属供出の対象となり衰退した。戦後になりパチンコ台が改良され、巨大産業となる。近年、規制強化の動きもあり減少傾向にあるが、一つの欧米文化の受容と発展の象徴的な存在といってよいだろう。自身の運を賭けた労働者の慰めであり、娯楽であったパチンコ店の存在と、パチンコ台の正面性は、奇しくも教会のアナロジーになっている。

堤の意図は、日本を含むアジア・パシフィックのキリスト教・西洋文化の受容/非受容をテーマに、アジア・パシフィックのアート・シーンを知る慶野結香を共同キュレーターに迎えることで、山中suplexとアジア・パシフィックのアーティストを等価に並べて「余の光=個々の光」を輝かすことであった。慶野の参加により、ポーランドに留学し、東西文化(の対立と融合・受容)という観点から見ていた堤に、南北という視点が加わった。その結果、山中suplexのメンバーに内在する異なる志向が露わとなると同時に、それらと異なる地域のアーティストの志向が共鳴し新たに開かれたネットワークが編まれることになった。

また、地域性や空間性を前提としなかったのは、地域資源を活用して地域の人々に再認識してもらうだけではなく、移動可能な平面作品を持ち込んで、外部の表現を見てもらうことを意識したからでもある。新型コロナウィルスが感染拡大しているこの時期に、国外拠点のアーティストが地域をリサーチしたり、展示空間を想定した作品をつくることは不可能ということもある。そして福知山のパチンコ店跡に、山中suplexのメンバーを個々人に切り離し、国内外から作品を収集して、キリスト教・西洋文化のみに拠らない「余の光」のエクレシア(教会・民会)を仮設的に組み上げたといえるだろう。

アジア・パシフィックの光のネットワーク

旧銀鈴ビルは、パチンコ店の痕跡が残る1階と、ほぼスケルトンの状態のコンクリートが剥き出しとなった2階に展示会場が分かれている。出品作家は、山中suplexに所属する9名のアーティストに加え、国内外から招聘された合計19名である。

1階には、石黒健一(山中suplex)、小宮太郎(山中suplex)、坂本森海(山中suplex)、前谷開(山中suplex)、リアル・リザルディ、藤倉麻子、堀内悠希、吉岡千尋の作品が展示されている。2階には、前谷開(山中suplex)、本田大起(山中suplex)、若林亮(山中suplex)、小笠原周(山中suplex)、村上美樹(山中suplex)、小笠原盛久、タニエラ・ペテロ、テヴィタ・ラトゥ、吉岡千尋、後藤拓朗、ヒラ・ナビ、藤倉麻子、木村舜(山中suplex)、嶋春香の作品が展示されている。

参加アーティストが多いため全部とはいかないが、一部の作品を紹介していきたい。1階に展示されたインドネシア出身のリアル・リザルティの映像作品《Tellurian Drama》は、オランダ植民地政府が作ったオランダ領東インド・西ジャワに1923年に開局し、現在、歴史的建造物とし観光地化が予定されているマラバル丘のラジオ局を舞台にしたドキュメンタリー映画である。

プンタン山とハルマン山の間の約2kmに2本の強力なワイヤーを張り、山自体をラジオアンテナの支柱にして、強力な2,400kwの送信機が設置されオランダ本国まで常時通話が可能となった。しかし、そのために多くの原住民が労働に駆り出され、大規模な野焼きが行われたため、山に住む先祖の霊たちが孤立したという植民地支配の痕跡を、証言や資料を基にしたドキュメンタリーによって明らかにしていく。しかし、そのドキュメンタリーは実はフィクションであり、事実と虚構がないまぜにして、さもありそうなストーリーに仕立て上げ、脱植民地的視点を転倒させている。

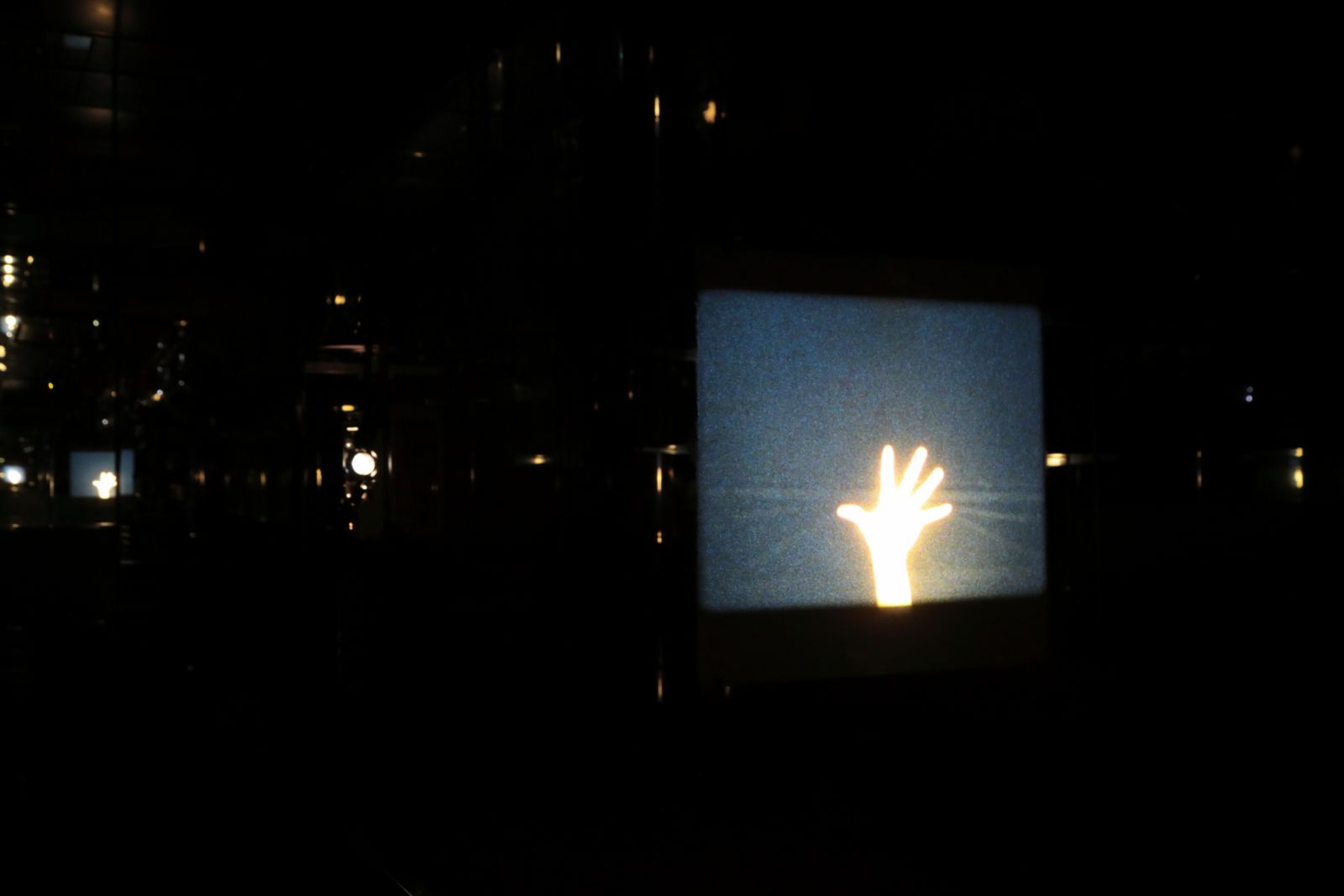

リアル・リザルディに呼応するように、石黒健一は福知山最高峰の三岳山に登り、かつて電力会社が設置した巨大な白い電波反射板を探し出す。石黒は今回のテーマに掲げられた平面作品、絵画の起源として、洞窟壁画に思い至る。洞窟壁画では、手を壁面にステンシルのようにかざして、口で顔料を吹き付けるネガティブハンドがよく知られている。ネガティブハンドの最古のものは、インドネシア・スラウェシ島にある約3万9900年前のものであるという。石黒は、ネガティブハンドに、印画紙の上の直接物体を置き、光を当てて焼き付けるレイヨグラフや、ネガポジ法と言われるネガからポジに反転して像を得る、フィルム写真との共通性を見て取る。フィルム写真は銀塩によって光を定着するため、光と鉱物によって出来た像といってよいだろう。

そのような絵画・フィルム・電波といった「画像の歴史」をたどりつつ、巨大な電波反射板に、自身の手の影絵を16ミリフィルムで撮影し、上映する作品を制作している。彫刻と価値の起源をたどってきた石黒の試みは、フィルムという画像と物質の中間的なメディウムによって統合されたといいえる。それは鏡張りの元パチンコ店のカウンターに置かれ、かつてあった単館系の映画館「福知山シネマ」の歴史をなぞりつつ、16ミリフィルムで上映されている。

石黒の試みは、堀内悠希の映像作品《ABCの影》にも重なる。堀内は、アルファベットの形象を手話のように手で模倣して、影絵によって表現している。口が音であるならば、手は形の発声器/発生器である。アルファベットは、口と形によって成る言葉を作り出す。堀内は、母語ではない言葉を手でなぞることによって、言葉の形を改めて問うているといえる。

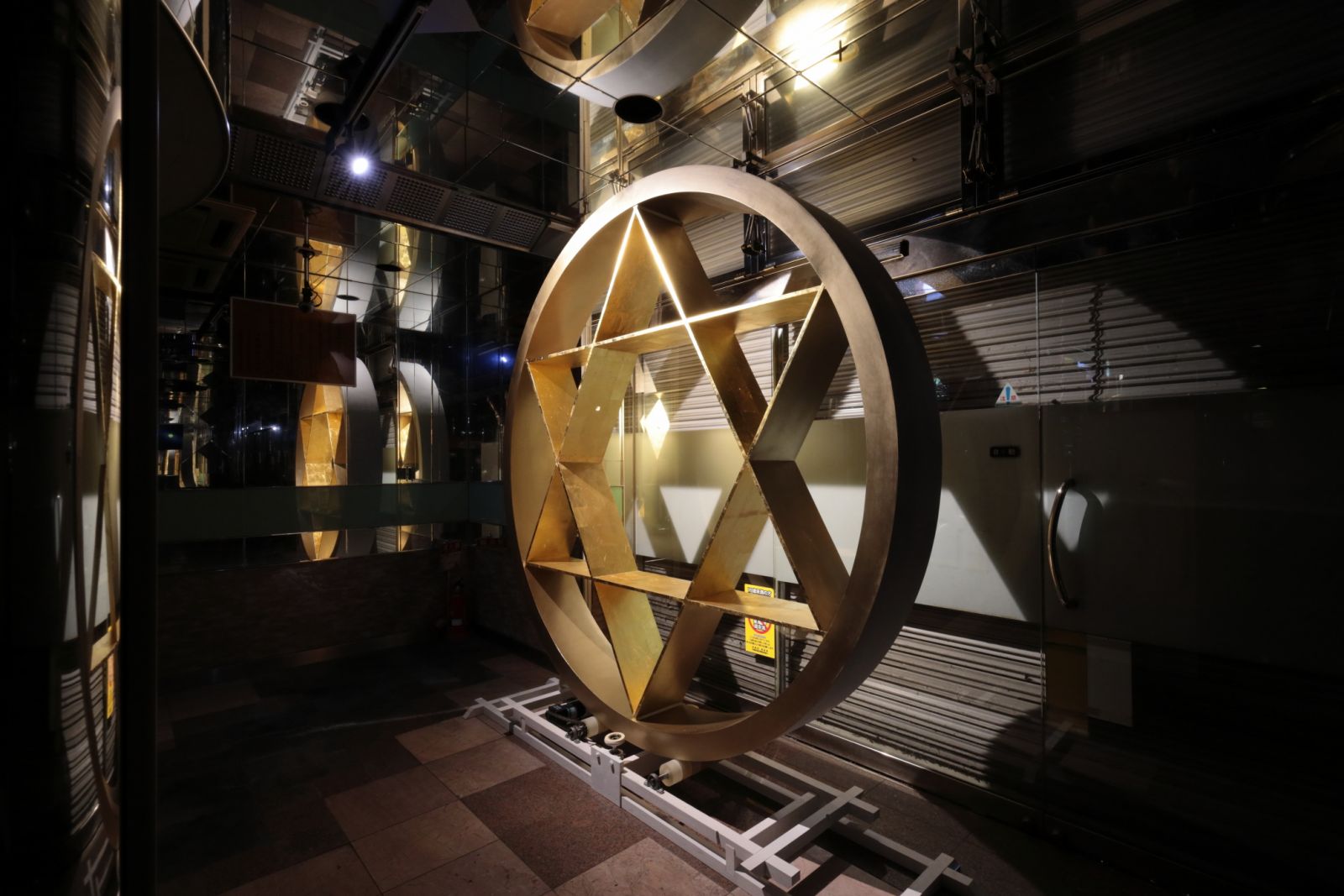

小宮太郎は、巨大な車輪のような円筒の中に六芒星をつかさどる板を差し込み、回転するオブジェを展示した。六芒星はダビデの星と言われ、ユダヤ教、イスラエルなどでも使われるが、日本では籠目紋としても知られている。なにより、福知山の市章に似る。福知山の市章は、1938年12月に制定され、「福」からカタカナの「フ」を9つ組み合わせたものとされるが、正三角形を反転して使っており、六芒星に近い。さらに、小宮家の家紋もまた籠目紋なのだ。金箔で貼られた六芒星を擁する車輪は、回転しながら様々な光を反射し、それぞれの「余の光」を表しているようでもある。

陶芸のプロセスに注目する坂本森海は、プロテスタントの全寮制高校に通っており、礼拝があり、賛美歌を歌い、聖書を読み、ネットなどから遮断された毎日を過ごしてきていたという。本展では、持ち運び可能で「観音開き」のようになる三連祭壇画(トリプティック)をモチーフに、焼き窯を開けるように作り、焼成によって内壁がガラス化して反射している状態を、外されたパチンコ台のフレームに設置した。それはパチンコをする姿と、祈る姿を重ね合わせている。労働者が1日の終わりに、緊張を弛緩させるためにパチンコに向かう姿も、陶芸において炎を焚いてよい焼け具合を確認する姿も、「余の光」と言ってよいのかもしれない。

同じく1階には、藤倉麻子による3DCGによるアニメーションの映像が、外されたパチンコ台のフレームの奥に設置されている。3Dのファウンド・オブジェのような抽象的で蛍光色的な素材で作られたサイバーな風景は、ファスト風土化した郊外都市のロードサイドを思わせる。福知山という郊外都市の元パチンコ店の内部で流される情景は、ファスト風土の廃墟がヴァーチャル上のハイパーリアルな世界に変容していく終末観のようでもある。パチンコ屋の光は、もはやスマートフォン上に転移しているのかもしれない。

1階の男子トイレと2階に展示した前谷開は、現代の洞窟のような空間のカプセルホテルで撮影したセルフポートレート作品を発表した。前谷は自分自身を撮影しているが、それもまた影といえ、すでに撮影されたカプセルホテルに前谷はいない。しかし、2014年から継続されているため、今日もまたどこかのカプセルホテルに前谷が「いる」かもしれない。そもそもカプセルホテルは、1970年の大阪万博で出展された、黒川紀章設計の増減築可能なユニット製のワコール・リッカーミシン館をモデルに、大阪のサウナ会社が始めたものだ。もともと黒川らは、メタボリズム(新陳代謝)という思想に基づき、細胞のように都市で増殖、新陳代謝するものとして考案している。カプセルホテルは、まさに細胞モデルであり、ル・コルビジェの提唱したモジュロール(身体尺)だけを切り出したようなものである。しかし、カプセルホテルの原点は、日本人の身体尺であるため、西洋発のモダニズムモデルからズレている。本作は、カプセルホテルに入る前谷の身体とともに、我々のイメージに介入して増殖しているといってよいだろう。

2階は、かつてゲームセンターや喫茶店、後に消費者金融等に使われていたが、光が遮られた暗室にされ、作品だけに光が当てられている。教会のように天井から光が差すわけではなく、洞窟的な空間といってよいだろう。壁面が新たに作られるわけではなく、格子のように木を組み上げ、そこに作家の作品を混在させるようにして、三連祭壇画や多連祭壇画(ポリプティック)な展示がされているのが印象的である。

特に、礼拝堂の天井に描かれている星をモチーフにした、吉岡千尋の絵画の連作が、象徴的に飾られている。ただし、壁画を引き剥がし、別の支持体に移す「ストラッポ」という保存修復の技法が使われているが、その原画も写された絵画も、その過程で欠けた部分の修復も、「自作自演」で行われている。言わば、原画のない星の写し絵であり、表層的なキリスト教を受容した日本の風土に似る。

あるいは、鉄を素材とする若林亮は、1階パチンコ店で使われなくなったパチンコ玉を拾い集め、2階の窓と同サイズの鉄板と枠を作り、背面に磁石を取り付けて張り付けた。人が近づくと磁石に電流が流れることで、表面のパチンコ玉が複雑な軌跡を描く。それらは、かつてパチンコ台に集う人々の眼差しを受け続けた玉でもあり、視線の痕跡といってもよいだろう。そして人々の瞳には、「余の光」として反射するパチンコ玉が映っていたに違いない。

光があれば影もある。木村舜は「ひととはなにか」をテーマに絵画や立体作品を制作してきた。他者に対する憎悪、孤独に伴う悲しみが背景にあるという木村は、今回、福知山にある大江山に住んでいたとされる鬼である「酒呑童子」を題材とした。そのような鬼の伝説は、かつて朝廷、時の政権から追われた人々の史実が隠されているといってよい。体に複数の目を持つ木村の描く鬼は、光によって影にされてしまった人々の悲しみが映されているといってよいだろう。つまり、木村は影によって光を捉えたといえるだろう。

小笠原盛久は、65歳で定年退職してから本格的に絵画を学び始めた異色のアーティストだが、亡き妻と息子の面影を描き続けている。小笠原が長く向き合う時間が持てたのは、2人の死後というのは悲しく皮肉なことだが、まさに小笠原にとっての生きるための光といってよいだろう。堀内悠希のデカルコマニーを想起させる抽象画を両脇に配置し、三連祭壇画の形式で展示されたりしており、祭壇のようにも仏壇のように見えてくる。

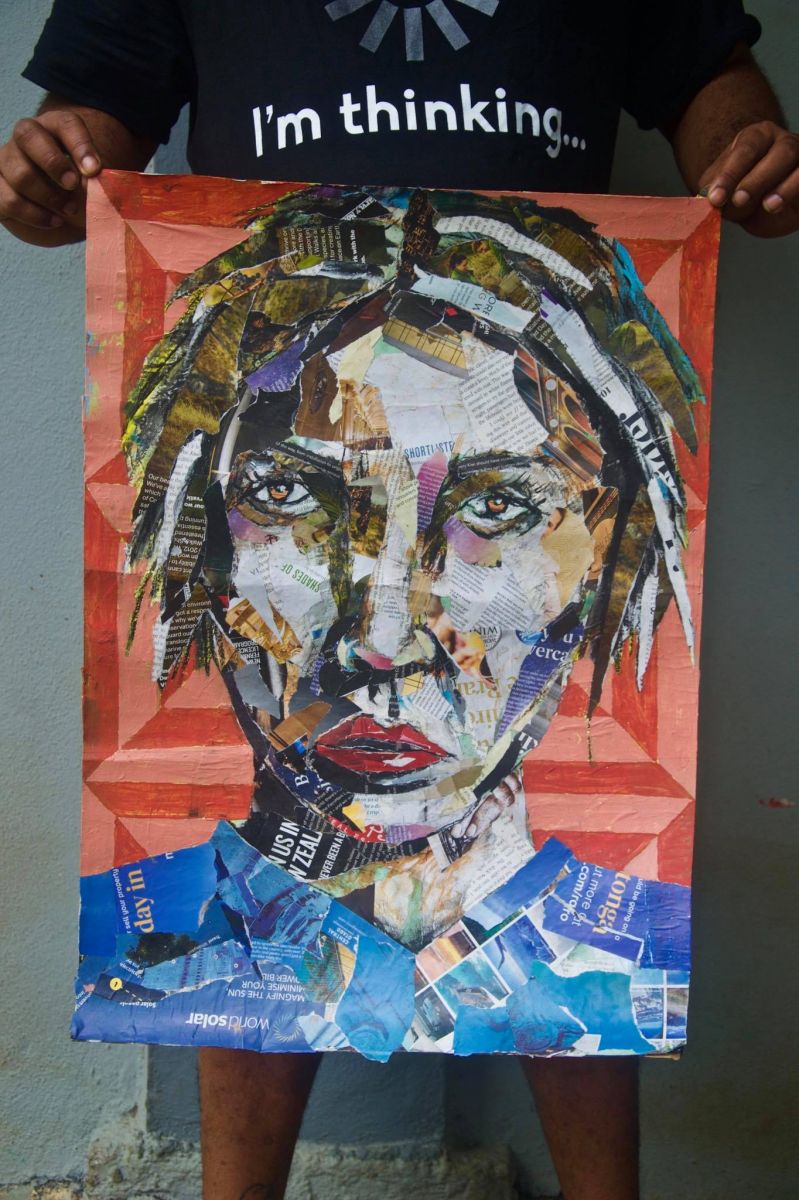

トンガ出身のアーティストであるタニエラ・ペテロ、テヴィタ・ラトゥの作品は、地球の南側から光を放っている(現在、ニュージーランドのロックダウンの影響などで作品の到着が遅れており、実作品が到着するまでの間、作家本人の了承を得て、写真から印刷された複製が展示されている)。タニエラ・ペテロは、ミュージシャンやイラストレーターとしても活躍し、ラトゥらとSeleka International Art Society Initiativeというアート・コレクティブを共同で率いている。音楽家やダンサーたちがペテロを慕って集っているという。

本展でペテロは、新聞や海外で暮らしている親族からもたらされた雑誌を使ったコラージュによる肖像画を出品している。肖像画のモチーフは、「家族」としているが、父や亡くなった王も含まれており、島外に離散した親族を含む島のコミュニティの意識を写している。

いっぽうラトゥはトンガの伝統や太平洋のモチーフを取り入れつつ、近代化する現在の複雑な社会的風土をグラフィティ的な要素を含みつつ、絵画に描いている。Selekaはキリスト教会と距離を取りつつ、トンガの文化の継承と、時代に合わせた革新をアートによって実施しようとしている。その活動は、反逆罪に疑われ捕らえられたこともあり、もっと切実にオルタナティブな「世の光」を求めているといえよう。

本展は、アジア・パシフィックにおいて、アートに表れている複雑な社会状況を露わにしているといえるだろう。すでに脱植民地化やポスト・コロニアリズムという段階を経て、全世界的にインターネットやグローバリズムが覆い、固定的な地域性を根底から引き剥がしつつある。本展に出品されたヒラ・ナビが制作した、船籍が次々に変わり、どこでつくられたかわからない、パキスタン・ガダニの船の解体現場を舞台にしたドキュメンタリー・フィクション《All That Perishes at the Edge of Land》は、その側面を明らかにしている。そのような地球人/地域人というアンビバレントな状態、転籍を重ねて地域性が混在する今日の状況において、いかに人々の「余の光」を集め、パブリックな「世の光」をつくることができるのか?グローバリズムの中で、有効な地域性とは何か?地域と地域が結ぶ光とは何か?その貴重な挑戦が福知山という場所で行われたといえるだろう。

地域性や空間性を前提とせずに平面作品を置く状況とは、従来ならば、モダニズムの「ホワイトキューブ」ということになるが、反転した「ブラックキューブ」(演劇で言えば「ブラックボックス」)と光によって、その環境を用意した。それは堤がキュレーションしたドライブイン展覧会「類比の鏡/The Analogical Mirrors」に近いともいえるが、本展では、作品の関係性や内在する地域性を有形無形につないでオルタナティブなエクレシアとなる新たな展開を見せたのではないか。

「ALTERNATIVE KYOTO」は、ヤノベのような作品と地域を総合的に組み合わせるアーティストから、地域のリサーチをベースにした作家、さらに、堤と山中suplexのような新たなネットワークをつくろうとする野心的な試みまで豊富な実践が行われている。「もうひとつの京都」だからできるダイナミックな展示や長期間にわたるリサーチ、大胆な挑戦による「想像力を持つアートの資本」を見に、是非足を運んでいただきたい。

(文・三木学、「余の光/Light of My World」展撮影:前谷開)

京都府域展開アートフェスティバル「ALTERNATIVE KYOTO もうひとつの京都 想像力という〈資本〉」

| 会期 | 2021年9月24日(金)〜11月7日(日) 金・土・日・祝日のみ公開作品もあります。 |

|---|---|

| 会場 | 京丹後市、宮津市、与謝野町、福知山市、南丹市、八幡市 |

| 主催 | 京都府、「海の京都」天橋立地区協議会、京都:Re-Search実行委員会、京都文化力プロジェクト実行委員会福知山イル未来と実行委員会 |

https://alternative-kyoto.jp/

観光情報:https://alternative-kyoto.jp/news/502/

ご来場についてのQ&A:https://alternative-kyoto.jp/news/593/

宮津・天橋立『天(アマ)への架け橋』は、会期中全日展示/作品ライトアップ:18:00〜21:00 ※11月5日(金)〜7日(日)夕刻に《ラッキードラゴン》によるファイヤーパフォーマンスを実施(申込不要)、1日3回(10分間程度)18:00〜/19:00〜/20:00〜

福知山『余の光 ‒Light of My World‒』は、会期:2021年10月8日(金)〜11月7日(日)金・土・日・祝のみ公開(11月4日(木)は臨時公開)※緊急事態措置発令に伴い、会期開始を10月1日(金)から変更。時間:10:00〜17:00 <16:30最終受付>、場所:旧銀鈴ビル

京都芸術大学 Newsletter

京都芸術大学の教員が執筆するコラムと、クリエイター・研究者が選ぶ、世界を学ぶ最新トピックスを無料でお届けします。ご希望の方は、メールアドレスをご入力するだけで、来週水曜日より配信を開始します。以下よりお申し込みください。

-

京都芸術大学 広報課Office of Public Relations, Kyoto University of the Arts

所在地: 京都芸術大学 瓜生山キャンパス

連絡先: 075-791-9112

E-mail: kouhou@office.kyoto-art.ac.jp

.jpg)