若手アーティストと結ぶ新たな関係。滋賀県立美術館リニューアルオープン記念展「Soft Territory かかわりのあわい」

- 京都芸術大学 広報課

新たなかかわりを始める美術館

2021年6月27日(日)滋賀県立近代美術館が改修工事を経て、滋賀県立美術館としてリニューアルオープンされた。それに併せた企画展として、滋賀ゆかりの若手アーティストによる「Soft Territory かかわりのあわい」展が開催されている。リニューアルや展覧会には、本学に「かかわり」の深いデザイナー、アーティストが多数参加しているので紹介していきたい。

滋賀県立近代美術館は、1984年に開館し、「日本美術院を中心とした近代日本画」「郷土滋賀県ゆかりの美術」「戦後のアメリカと日本を中心とした現代美術」を中心としたコレクションを行ってきた。また、マグダレーナ・アバカノヴィッチ(1991年)、ロイ・リキテンスタイン(1998年)、ドナルド・ジャッド(1999年)など、著名アーティストの展覧会を積極的に開催したり、1986年度に開始された「シガ・アニュアル」(~1999年度)など若手アーティストを紹介する場所としても存在感を現してきた。2016年以降、アール・ブリュットのコレクションでも知られている。

そして2017年に、滋賀県立琵琶湖文化館の作品の継承や老朽化のための増築・改修工事をするべく休館した。その間、滋賀県立近代美術館は活動を停止することなく、近隣の施設と連携とり、コレクションを貸し出すなど、教育プログラムに力を注いできた。滋賀にゆかりのある若手アーティストの紹介と、開催する地域の方との交流・協働を目指す「滋賀近美アートスポットプロジェクト」もその一環だ。今まで長浜市(2018年)、高島市(2019年)、東近江市(2020年)の3か所で開催された。そして、妹島和世と西沢立衛による建築家ユニット「SANAA」設計の改修・新築建設により、新たに「新生美術館」として2020年に開館する予定であった。

しかし、入札不落等のため凍結。既存建築を改修する形でリニューアルオープンする方針転換がなされた。それに伴い、新たに美術館のエントランスロビー周辺を「ウェルカムゾーン」として整備することとし、プロポーザルの結果、服部滋樹(情報デザイン学科/大学院 文化創生領域教授)率いるgrafがデザイン統括や内装設計、長く本学の教員を務めていた原田祐馬率いるUMA/design farmがVIやサイン計画を担当することになった。服部と原田らはリサーチと議論を重ね、「かわる かかわる ミュージアム」をコンセプトにし、開かれた美術館像を提示した。

服部らのコンセプトを、2021年4月、新たにディレクター(館長)として就任した保坂健二朗(元・東京国立近代美術館 主任研究員・絵画彫刻室長)が引き受け、さらに展開する形となった。保坂は、開館時のモットーの一つ「あなたの応接間に」を更新し、新たな美術館のミッションとして「公園の中のリビングルーム」「リビングルームのような美術館」を掲げ、目指すべき姿とした。「応接室」がお客様と会う場なら、「リビングルーム」はみんなが集まる憩いの場といったところだろう。

さらに「創造(Creation)」「問いかけ(Ask)」「地域(Local)「学び(Learning)」、その頭文字である「CALL」をミッションステートメントに掲げた。そして「近代」の枠を外して、滋賀県立美術館とすることにした。美術館の役割やコレクションが「近代」という枠から出てきていることと、ホワイトキューブのような完結した美術館ではなく、地域と積極的に関わることが必要と感じたからだ。それらを体現するように、美術館のエントランス部分をウェルカムゾーンとして、新たにコンパクトなカフェやミュージアムショップを置き、欧米の美術館のような機能をもたせた。同じく1階には、多目的に使えるラボやポップアップギャラリー、2階にはキッズスペース、授乳室、ファミリートイレなどが新設された。

そのなかで服部らは、タイルや照明、家具、ベンチなどに地元滋賀の信楽焼をふんだんに採用している。それらは信楽焼の工房NOTA & designが製造しており、服部のゼミ生も働いているという。空間から感じる温かみはそれゆえだろう。そうしてリビングルームのような居心地の良さ、快適性を演出するとともに、びわこ文化公園に位置し、広大な公園やビオトープ、滋賀県立図書館、多目的広場等との連携性を高めるため、移動可能なファニチャーを作ったりしている。また服部は、近年、次世代の子供たちが生きていけるように、環境や生態系の維持を含めた、自然と人間が協調する生活全体を含めたデザインの在り方を考えているという。自然豊かな滋賀県立美術館のデザインはその実践の一つとなるものだろう。そこには、ウィリアム・モリスや民藝に連なる、リビング=生活(暮らし)のデザインの発展形を見ることができる。「リビングルーム」がコンセプトの美術館に服部らがかかわるのも必然といえる。

原田らも、単なる固定的なデザインではなく、運営を想定したフレキシブルで能動的なデザインを得意とする。今回、青・黒、三角形のシンプルな色と形を基盤としながら、それらを組み合わせて様々なデザインに展開できるようにしている。ロゴでは、美術館の屋根をイメージしてMやSをつくり、湖上で飛び跳ねる魚や飛び立つ鳥なども想起させる。

この三角形を組み合わせたデザインがサイン計画に随所に活かされている。特にサインをA4サイズに合わせ、運営者が様々な館内広報や変更をしやすいように工夫されているのも気が利いている。実は、平面と空間をつなぐ画期的なことかもしれない。この三角形は、デザインモジュールとして、今後、美術館の全てのコミュニケーション活動に展開可能であり、シンプルがゆえに積み木のように子供から大人まで創造性を掻き立て、「かかわりしろ」をつくるキービジュアルにもなっているのだ。色、形、サイズのどれをとっても親しみやすく、手に取りやすく、使いやすいというのもリビングルーム的である。

このデザインを担当したのは、本学空間演出デザイン学科卒業生の西野亮介である。西野はUMA/design farmに所属し、約10年間に渡り、ロゴ、サイン、色彩計画、エディトリアルデザインなど、幅広いスキルでデザイナーとして活躍している。新しくなった国立工芸館(東京国立近代美術館工芸館)のロゴもUMA/design farmのデザインが採用されて話題となったが、それを担当したのも西野である。一つの分野にとどまらず、常に広い視野を持ち、利用者の立場に立ってどのように使えばよいのかまで提案に含める力は、本学の教員や卒業生に共有され、継承されているように思える。

異物が育む美しさ

「Soft Territory かかわりのあわい」展は、「滋賀近美アートスポットプロジェクト」に参加した作家に3名を加えて、滋賀にゆかりのある12名の作家が出品している。もともと「コミュニケーション」をテーマに展覧会を開催する予定であったが、新型コロナウイルスの感染拡大により、交流が途絶え、外部・他者を拒絶・排除する動きも鮮明になっていく。そこで、担当学芸員の荒井保洋は、かかわりによってつくられた私たちの世界を「なわばり=テリトリー」として捉え、テリトリーのあいだにある「あわい」をテーマにしたという。

リニューアルオープン企画として、若手アーティスト(emerging artists)を取り上げるのはリスクが高い。さらにすべて新作だという。つまり両方、価値が定まっていない。しかし保坂は、今を生きる作家とかかわり、刺激を受けることではじめて美術館はいきいきすると述べている。つまり、「リビングルーム」=「生きている美術館」というミッションが徹底されているのだ。そこには「かわる かかわる」というコンセプトを引き受け、リスクを取って再生しようという覚悟が見て取れる。

なかでも、本学教員である河野愛(美術工芸学科専任講師)、本学出身である石黒健一(共同アトリエ 山中suplex所属)、小宮太郎(共同アトリエ山中 suplex所属)の作品が展示されていたので紹介したい。

河野は、テキスタイルを学び、記憶や物質と価値の変化をテーマに、古物の収集や再編によるインスタレーションを発表しているが、今回は初めての写真作品を展示した。タイトルにつけられた「こともの」は、「異物/異者」の古語である。河野は、2019年末に第一子を出産した。しかし、2020年初頭になると新型コロナウイルスの感染が拡大し、生まれて間もない乳児と部屋で閉じこもる日々が続いた。妊娠中には、「子供がいる」という実感は、お腹を蹴られたり、最近では3Dエコーなどによってしか得られることができない。しかし、生まれた瞬間から自分とは異なる人間として、実感するとともに、コントロールできないことを身をもって知ることになる。コミュニケーションがまだとれない、自分と異なる人間とずっといるのはかなり大変なことだ。加えて、新型コロナウイルスという「異物」の侵入により、河野は「異物」と「異物」の間に挟まれることとなった。

そのような極度に緊張を強いられる環境の中で、河野はふとしたことから、眠っている子供の肌のくぼみや、肌と肌の間、割れ目などに様々なモノを挟む遊びを始める。乳児の肌は、弾力性や潤いがあり、何かを挟みたくような「美しさ」がある。次第に、真珠を埋めることを思いつく。アコヤ貝に入った「異物」である核が、次第に層を巻き、美しい真珠になることと、「異物」が胎内で育っていく子供との親和性を感じたからだ。また、アコヤが「吾子や」つまり、「愛しい我が子や」という謂れがあることにも惹かれた。

そこでは、乳児の肌の美しさと、真珠の表面の美しさが引き立っている。接写気味に撮られているため、被写体を同定できず、性的な印象を持つ人もいるとのことだが、ある意味では性的なものとは対極にある。実際、真珠はキリスト教では、純潔や貞節を表し、キリストや聖母マリアのシンボルでもある。後に富の象徴となり、フェルメールの絵画に頻出する。肌と真珠の組み合わせは、西洋絵画の代表的モチーフでもある。

写真は、プリントアウトした後、ライトボックスの側面まで巻いて貼り込み、内側から照らしており、ボックスと合わせて物質的な存在感を放っている。写真が目立つように、背景は黒い壁になっているが、ジュエリーの店舗のように、ビロードのようにすることも考えていたという。そのような空間的演出は、アートディレクターとしての経験が活きているだろう。

写真はデジタルカメラで撮影されているが、妊娠・出産とフィルム写真は本質的に似ている。

フィルム写真は、撮影した段階では画像は潜像しており、現像するまで本当に写っているかわからない。写っていたとしても、途中で光が入ってしまえば、露光オーバーとなり、真っ白になる。河野も現在、写真の勉強を本格的にすることを考えているという。

また、肌と写真(印画紙)の類似も、昔から指摘されている。アメリカのコンセプチュアル・アーティスト、デニス・オッペンハイムは、《日焼けの第二段階のための読書姿勢》(1970)において、胸の前に開いた本を置き、日焼け前と後を写真で可視化している。近年では、肌の傷を撮影した石内都などとの関連は指摘できるかもしれない。しかし、日焼けや傷は、老化や経験と関係している。そこからもっとも遠いのが乳児の肌である。唯一、BCGワクチンを打たれた跡が、これから成長とともに刻印される傷を予感させている。しかし、それもまた社会との「かかわり」の結果である。

本作は、「異物」、「他者」を取り入れることで生まれたものの美しさを見せることで、異物を排する社会の批評的作品になっているといえる。しかし、乳児の状態はいつまでも続くわけではなく、「異物」であった子供との関係も次第に慣れてくる。今後、自身の乳児だけでなく、乳児を持つ母親に、同じような手法で撮影してもらい、それらを収集することとも検討しているという。ソーシャルなアプローチにより、新たな「かかわり」が見えてくるかもしれない。

ちなみに、河野の作品は、本展のポスターやチラシに使用されたり、新しくできたエントランス前のミュージアムショップでスカーフとして売られている。さらに、琵琶湖産の真珠を基に、河野がドローイングをしたブローチも売られており、人々との新しい「かかわり」を展開している点も興味深い。

近代の記憶、人と生態系のあわい

石黒健一は、場所性と物質を巡る価値の変化をテーマに作品を制作してきた。「近代美術館」は場所性から切り離された非場所的な存在であるため、コレクションの歴史をたどることからはじめたという。

滋賀県立美術館には、コンスタンティン・ブランクーシ(1876 ~1957)のマスタピースの一つ、《空間の鳥》(1925~1926)がある。飛翔する鳥を極限まで抽象化し、工業製品のように手の痕跡を排した作品として知られている。そして、《空間の鳥》はいわくつきの作品でもある。アメリカに輸入された際、税関は金属製品と判断し、40%の関税がかけられたという。芸術作品の場合、関税はゼロである。裁判の結果、芸術作品として認められ、関税はかけられなくなった。つまり、法的に公式に認められた美術作品なのである。この作品は、1923年から41年にかけて、生涯にわたり全16作品つくられた。滋賀県立美術館が所蔵するのは、その4番目の原型からブランクーシの没後に鋳造された、8作の中の2番目の彫刻である。

もう一つ、石黒が滋賀をリサーチする中で、目に付いたのが「バス釣り」の存在である。ブラックバス(オオクチバスとコクチバスの総称)は、現在では特定外来種として駆除の対象である。琵琶湖でも生態系を破壊するとして、長年、ブラックバスの駆除は課題であり駆除になるため釣りも容認され、リリースは禁止されている。ブラックバスが日本で繁殖したのは、1925年、実業家の赤星鉄馬がアメリカから食用、養殖のためにオオクチバスを持ち帰り、東京帝国大学の学術研究魚としてアメリカ政府の許可を得て、箱根の芦ノ湖に放流したのが最初とされる。1925年とは、まさに《空間の鳥》の制作された年でもあり、本年没した石黒の祖母が生まれた翌年にあたるという。

石黒は、《空間の鳥》とブラックバス、ブランクーシと赤星鉄馬という、本来はつながらない線を、イサム・ノグチやアントニン・レーモンド、エドワード・スタイケン、野口英世、黒田清輝、青木繁など、様々なネットワークを絡めながらつなげてみせる。一見、無関係にみえるが、これらはすべて「近代」という同時代性の中で起きた出来事であり、「かかわりのあわい」といえるだろう。

石黒は、1925年から約100年後に「鳥」と「魚」を出会わすために、本作《百年後に見る鳥と魚の夢》(2021)を構想する。そのために、《空間の鳥》からバス釣りのためのルアーをつくりだす。《空間の鳥》を3Dスキャニングで形状のデータをとり、そのデータを元に3DCADでルアー用に設計、マシニングセンタでアクリルを直彫りした。それはまさに、彫刻作品をリバースエンジニアリング(逆行)し、工業製品化する作業といってもよい。

そこでは、小魚に見えるルアー(道具)として価値の転換が図られている。ただし、ルアーもまた、ある意味で、小魚として機能するギリギリまで抽象化された「彫刻」ともいえる。それを《空間の鳥》のように16体制作した。一体目は透明なアクリルだが、その後、それぞれに鮮やかな塗装を加える。ブランクーシが《空間の鳥》以前に制作した《マイアストラ》(1912)がルーマニア民話に出てくる、極彩色の羽を持つ伝説の鳥だからだという。さらに、《空間の鳥》と同じ台座と似たオモリを制作した。

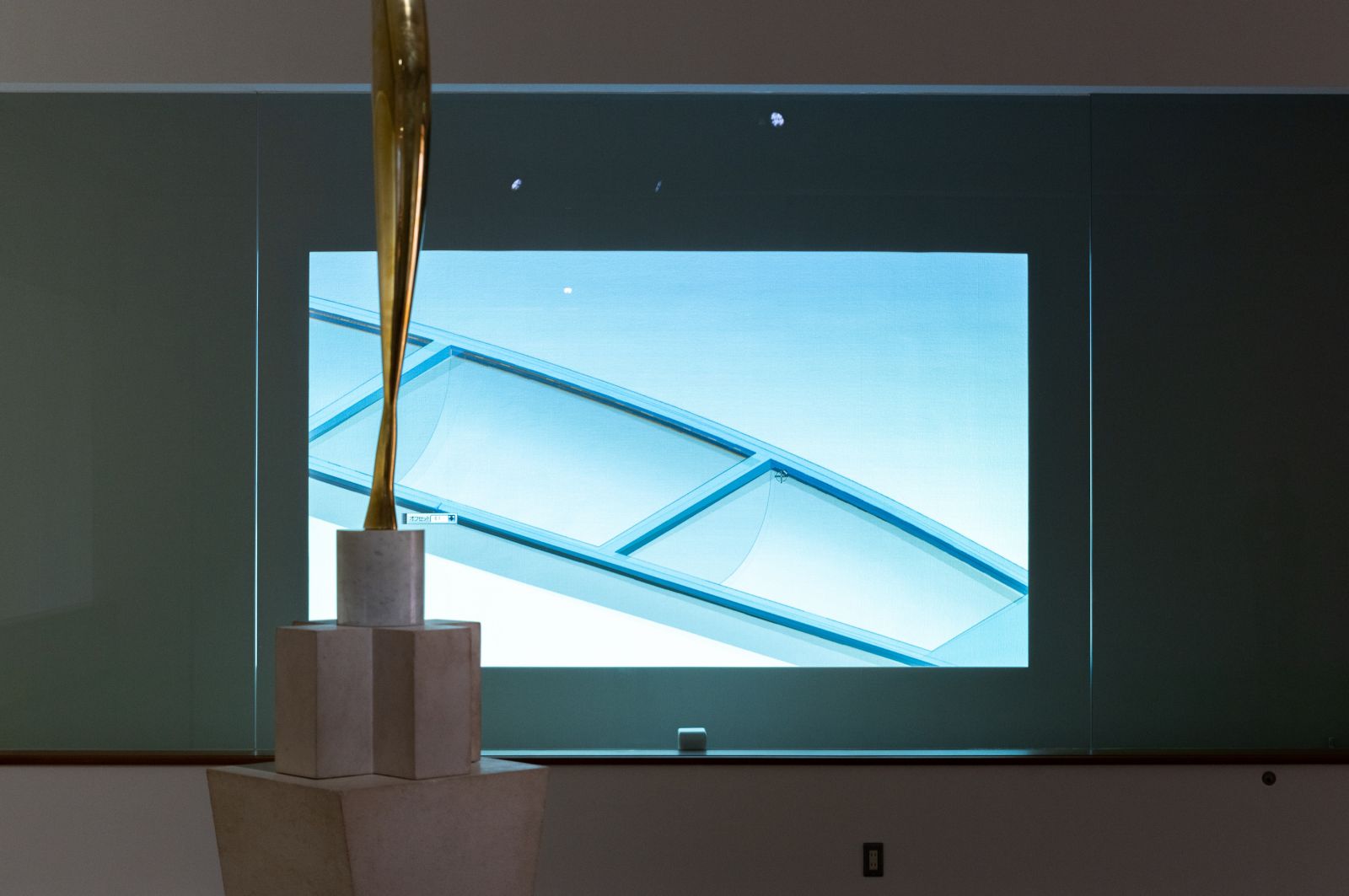

そして、完成した《空間の鳥》型のルアーを、琵琶湖の中に投げ入れ、水中ドローンとアクションカメラで記録する。記録された映像では、《空間の鳥》型のルアーが、彫刻作品と同じように垂直にしたまま沈められていた。ブラックバスは、ルアーが垂直に動かず止まっているためか、小魚=餌と認識せずに、その周りをぐるぐると回っている。こうして、制作から100年後、琵琶湖の中で、「鳥」と「魚」は出会いを果たすことになったのだ。

その様子は美術館の目前にある《空間の鳥》を鑑賞する我々自身に似る。そこでブラックバスと我々は同化するのだ。その時、モダンアートの傑作《空間の鳥》、ブラックバス、我々の果たしていずれが「異物」なのか。ブラックバスと同じように、アートやそれに関わる人が地域の生態系を破壊する「異物」かどうか問われることになる。石黒は価値体系にゆらぎを起こし、あわいをつくっているといえるだろう。人間とは異なる生態系からの視点は、昨年、共同アトリエ山中suplexで開催されたドライブイン展覧会「類比の鏡/The Analogical Mirrors」で発表された《Enclosure》(2020)にも通底する。石黒は、滋賀の自然と触れる中で、人間の価値体系ではない視点を確実に育てているといえる。

回転する視点と主体

同じく山中suplexに所属する小宮太郎は、虚像や実像、主体と客体のあわいをテーマに、絵画や彫刻、インスタレーションを発表している。

今回、小宮は、大津にある月輪池から作品を着想した。月輪池とは、東海道立場のあった場所で、「この池に映った美しい月の姿から名付けられたとも、月輪殿(九条兼実)の庄園内にあったからとも」言われている。しかし、それは両方であるとも考えられる。平安時代の月見は、池やお盆に浮かんだ反射した月を見ていたからである。

《Hole state[湖面の月]》(2021)と題された作品は、丸いキャンバスに白く塗られた絵画である。「湖面」の光は、太陽の光を反射した月を、さらに反射している。湖面、つまり地球の光であるが、元を辿れば太陽に遡る。それらは固定されたものではなく、引力によって互いに引き合いながら、自転と公転というダイナミックな動きの中で、「静止」しているように見えるだけである。

描かれた絵画は、月の満ち欠けを描いているが、表面を下にしてペインティングが行われており、よく見えると重力によって垂れていくアクリル絵具や岩絵具が「氷柱」状になって固定している。壁面に掛けると正面から手前に伸びているため、その様子は、湖面の月のように斜めからではないと把握できない。「見ること」自体を問う作品になっているのだ。

円形状の立体作品《惑星(ホシ)の上で転げる星(ほし)、或いは輪切りにされた光り》(2021)は、巨大な車輪のように回っている。間にある「五芒星」型の棚の上には、リンゴのオブジェが取り付けられており、車輪の回転とともに、上下が変わっていく。しかし、上下を決めているのは地球の上に立つ我々に他ならない。月や太陽の視点からすればどうか。天体から見れば、どこから見るかで常に「上下」関係、主体と客体の関係も変わる。

《机上の林檎/苹果の下の卓》(2021)は、2つの円卓が重なり合いそれぞれの円卓の中心にリンゴが2つ設置された作品である。

2つのリンゴと円卓は相似形であるが、片方はリンゴが、片方は円卓が回っている。それぞれを凝視すると、これらの関係は変わらないように思えてくる。そこでは、天動説と地動説がコペルニクス的転回をはたすように、視点の違いで我々の認識は、回転=転回することを示唆している。どちらが回っているのが正しいのか、自分の視点から他者の視点へ、自分のスケールから他者のスケールへ、天体や引力、湖面の月やリンゴをモチーフに、我々の視覚と思考をダイナミックに回転=転回させているといえる。

光やリンゴと引力、と聞いて、ニュートンを想起する人もいるだろう。ニュートンは、ペストが猛威をふるった年に、故郷にこもり光学や万有引力の法則を発見し「驚異の年」と言われている。それは新型コロナウイルス感染症流行下の我々の状況と似る。地域にこもる中で、創造するものはあると思える。いっぽうで、ニュートンは錬金術師の顔も持つ。五芒星は、錬金術師にとっても陰陽師にとっても有名な形である。小宮の作品は、科学と錬金術、東西の文化も、視点によって変わるということも示唆しているように思える。

その他の作家も新作とは思えない、優れた作品が並ぶ。滋賀県立美術館の最初のリスクをとった賭けは成功しているのではないか。その賭けに投企した作家たちは、さらにここから飛翔すると思える。新たなかかわりを続ける、滋賀県立美術館と若手アーティストたちの活動を注視していきたい。

(文:三木学、撮影:前端紗季)

Soft Territory かかわりのあわい

| 会期 | 2021年6月27日(日)~8月22日(日) ※月曜日休館(祝日の場合は開館し、翌日休館) |

|---|---|

| 会場 | 滋賀県立美術館 展示室2、展示室3、エントランス、ギャラリー他 |

| 観覧料 | 一般 1,200円(1,000円)、高・大生 800円(600円)、小・中生 600円(450円) ※( )内は20名以上の団体料金 ※身体障害者手帳等をお持ちの方は無料 |

| 出展作家 | 石黒健一、井上唯、井上裕加里、河野愛、小宮太郎、武田梨沙、西川礼華、藤永覚耶、藤野裕美子、松延総司、薬師川千晴、度會保浩 |

京都芸術大学 Newsletter

京都芸術大学の教員が執筆するコラムと、クリエイター・研究者が選ぶ、世界を学ぶ最新トピックスを無料でお届けします。ご希望の方は、メールアドレスをご入力するだけで、来週水曜日より配信を開始します。以下よりお申し込みください。

-

京都芸術大学 広報課Office of Public Relations, Kyoto University of the Arts

所在地: 京都芸術大学 瓜生山キャンパス

連絡先: 075-791-9112

E-mail: kouhou@office.kyoto-art.ac.jp