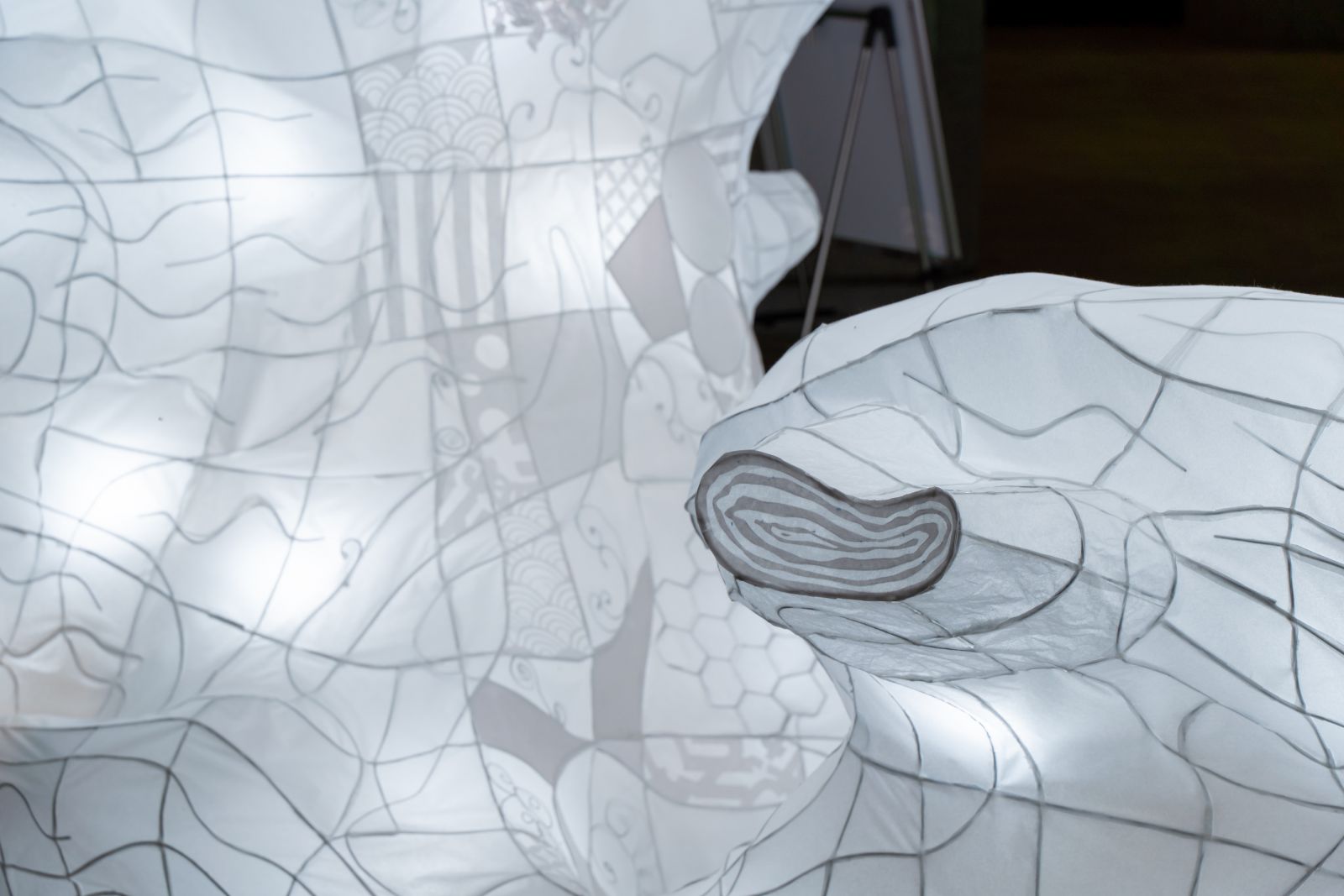

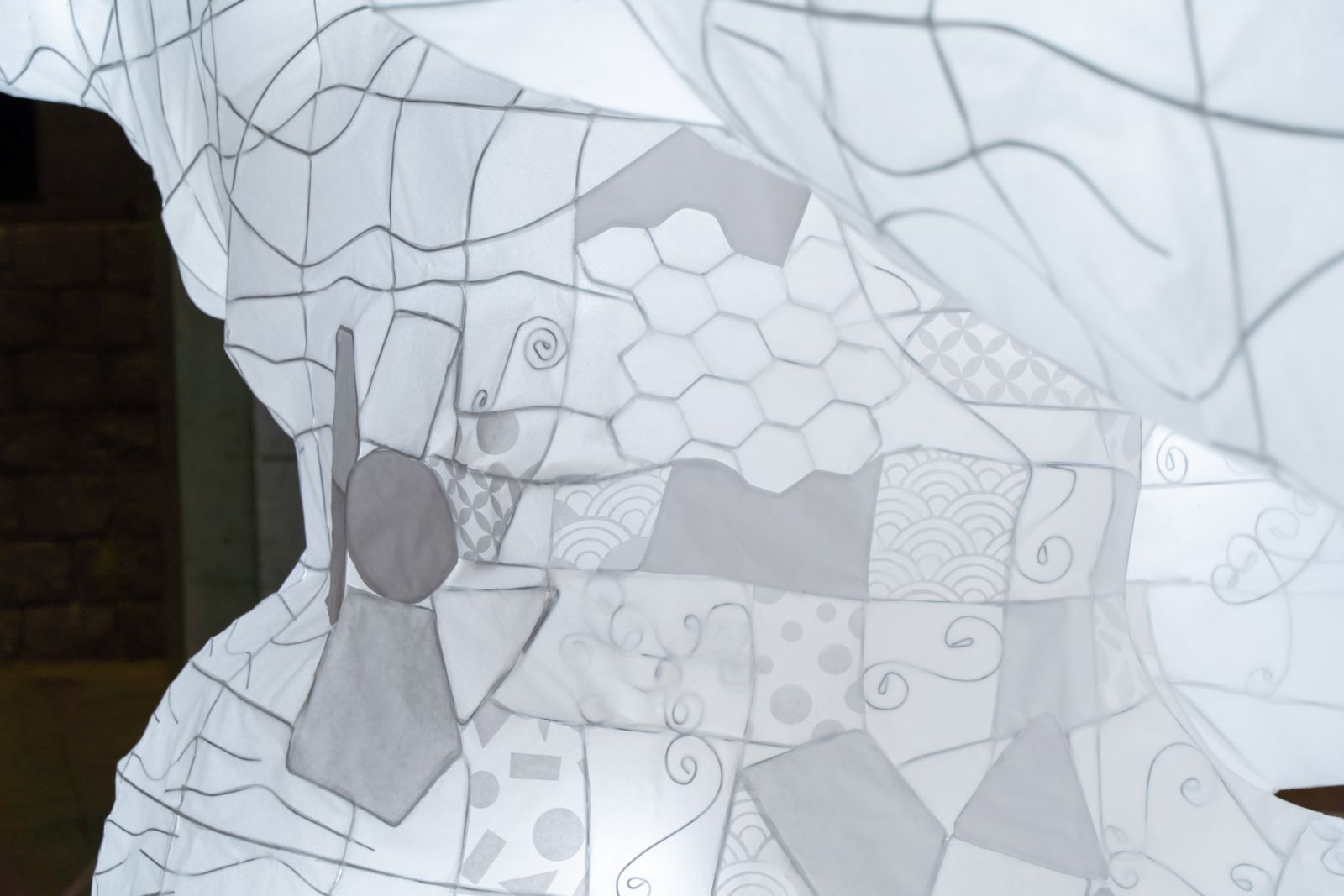

そのねぶたは、あらゆる意味で「これまでと違う」ものでした。2021年3月30日の点灯式に登場したのは、「…なんだろう?」と誰もが首をひねる奇妙なデザイン。しかも、「中に入れる」という複雑な構造。いったいなぜ、こんな形となったのか ――。

そもそも「ねぶた制作」とは、2007年度からつづく1年生を対象としたワークショップ型授業のひとつ※。それが2020年度はコロナ禍で中止となり、後期授業も終わろうとする頃、「開学30周年記念となる “瓜生山ねぶた” を」と、大学法人部門からリアルワーク(仕事としての制作)の依頼が入りました。納期は、新入生を迎える入学式の3日前。急きょ集められたメンバーで、授業ではなく春休み期間に制作するという異例の状況で生みだされたのが、この作品でした。

※マンデイプロジェクトのねぶた制作:1年生の9月、2週間集中して“ねぶた”を制作する名物プログラム。入学してから半年の学びをすべて活かし、集団での長期制作、アイデアのクオリティ、ディテールへのこだわりなど、チームで高いハードルをクリアしていきながら、完成を目指します。

異例ゆえに、参加した1年生34名、サポート役の先輩LA(ラーニング・アシスタント)※をはじめ、大学のねぶたを知りつくす担当教員までもが制作に苦悩。それぞれに悩み、ぶつかりあいながらも、創造の原点に立ち返る体験を得られました。

本記事では、そんな三者三様の舞台裏について、学生リーダーの吉田崇浩さん、吉岡英さん、角谷亜門さん、LAの坪久田千春さん、木田のどかさん、諸優衣香さん、そして担当教員である森岡厚次先生、中山博喜先生にお話を伺いました。本文では皆さんからのコメントをあわせて編集しています。

※LA(ラーニング・アシスタント):メンバーをサポートする学生。リアルワーク・プロジェクトの場合、過去にプロジェクトに参加したことのある学生がLAになり、参加した経験を生かしてプロジェクトを支える。

マンデイを知らない1年生たち

― 授業最終日に「先生、ねぶたを…」と

[担当教員]

この話が持ち上がったのは、今年の1月下旬。後期の授業が終わりかけていた頃でした。尾池和夫学長から、「30周年にあたり、学生を巻き込んで何かできないだろうか?」と。

確かにこの1年間を振り返ってみると、「人と人とでモノをつくる」という学びが明らかに不足していました。そこで、コロナ禍で春の入学式もできず、夏のねぶた制作もできなかった1年生たちに、次の新入生を迎えるねぶたをつくってもらうことにしたんです。ねぶたは本学の名物授業でしたし、「ねぶたをやりたかったのに」という声や熱意を多くいただいていましたから。

ただ、正式に決定したのは授業の最終日。大々的に告知するゆとりもなく、制作の経験値なども踏まえ、他のリアルワークプロジェクトに関わっていた学生たちに声をかけ、1年生34名、LA3名を集めることができました。

コミュニケーションを育む時間も不足

[LA]

私たちLAが1年生のときに経験したのは、クラス制による全員参加のねぶた制作。盛り上がって感動した子もいれば、あまり熱が入らなかった子もいました。私は、ねぶたを作るのが好きなのもあるし、他のプロジェクトで経験していたので、それを生かしてねぶたのノウハウを教えられたらいいなと。少しでも後輩に引き継げることがあればと思い、LA役を受けました。

そんな経験者の私たちから見ても、初顔あわせから1週間で案を出し、翌週には学長にプレゼン、残り2週間で完成させるという1ヵ月の制作スケジュールは、相当ハードなもの。

プレゼン内容はどのチームも充実していましたが、そこに至るまでお互いに意思疎通がなかなかできず、バチバチと火花を散らしたり、言いたいことを言えずに飲み込んでしまうことがあったようです。

対面重視でプレゼンに成功したけれど…

[学生リーダー]

4チームにわかれて企画案を練ることになったのですが、1年生はみんなオンライン授業に慣れているので、ほとんどのチームが画面上で打ち合わせをしていました。その中で自分たちのチームがこだわったのは、対面ならではの空気感を共有すること。おかげで「話し合い」が「言い合い」にならず、より深い企画・プレゼンができたと思います。もちろん、行き詰まることもありましたが、「なぜそう思ったの?」「机の上だけで考えてない?」といったLAさんのアドバイスが、前に進むきっかけに。

プレゼンも念入りに準備し、自分たちの「つくりたい」という想いをぶつけた結果、みごと案が採用!…までは良かったんですが、具体的に「どんなフォルムで」「どうやってつくるか」をまったく詰めきれていなくて。実制作に入ると同時に、トラブルに次ぐトラブルを生んでしまいました。

「悪あがき」と言われ、覚悟を決めた

[担当教員]

正直なところ、「学長、その案を選ぶんですか?」と、メンバー全員が心の中で叫びました。それぐらいつかみどころがなく、実現が難しそうな案だったんです。なにしろリアルワークですから、納期もあれば、学外にも発信されます。教員という立場上、実現性やクオリティを保たねばと、いろいろな調整を進言したところ、「先生が一番、悪あがきしているね」と学長からバッサリ。

「よくわからないから、いいんじゃないか」と言われて納得しました。確かに芸術は、そもそも答えがあってないようなものですし、雲を掴むような模索の場。見た方の想像力に訴えかけるようなものにしようと、かつてない難題に向き合うことを覚悟しました。もちろん、実際に悩み、苦しみ、つくりあげていくのは学生自身ですが、その完成を最後まで見届けるという覚悟です。

どう見守るか、結果だけじゃない成果

[LA]

今回、先生から念を押されたのは、私たちLAが介入し過ぎない、ということでした。リアルワークの場合は、仕事としての責任上、先生やLAが手を出すこともあります。けれど、このねぶたは1年生たちのワークショップ型授業でもあるので「学生自らがやり遂げる」という達成感を大切にされたのでしょうね。

「どう見守るか」「どこで声をかけるべきか」…私たちにとっても、サポート役としての動き方を考える、いい機会となりました。

といってもプロジェクトの最中は、全然まとまらないメンバーたちの後ろで、「ヤバいよね…」とあせるばかり。だからこそ、みんなが自分から前に立つようになり、作業がどんどん進みだしたとき、その成長ぶりに心を打たれました。

「共感」なしには、なにもつくれない

[学生リーダー]

案が選ばれて、いざ制作リーダーになったものの、他のチームのメンバーは「何すればいい?」「そもそも何つくるの?」という状態。当然ですよね、自分たちも大まかなイメージしかなかったんですから。

あいまいな指示がすれ違いを生み、お互いに不満が高まったとき、「このままではダメだ」と丸一日かけてミーティングを実施。メンバーそれぞれの考えを聞いて、リーダー側の思いも伝えていきました。そこで初めて気づいたんです。自分たちが「つくりたいもの」に没頭するあまり、いっしょにつくる仲間との共有・共感を忘れていたと。

その後も、さまざまなトラブルがあったものの、「報告・連絡・相談」に気をつけて作業を分担。最後の一週間は、みんなが自発的に早く集まるようになってくれて、作業ペースも一気にあがりました。

「中に入る」という構造を安全に実現するため、いったん木組みをつくり、針金を貼ってから、よぶんな木を抜いていく、という複雑な工程をとることに。これまでのねぶた制作にはない、難しい作業がつづく。

点灯、そして光の中へ

― テーマ「藝術立国」を体現した制作

[担当教員]

全員をキリキリ舞いさせたねぶたは、結果的に非常に素晴らしいものとなりました。完成形はもちろん、そのプロセスも。よくわからないから、よく考える。考えながらつくることで、何かを見つける。それは、「あるようでない答えを模索する」芸術大学、つまり30周年ねぶたのテーマである「藝術立国」の姿そのものだといえます。

4チームの案の中から1つが選ばれたあと、リーダーたちは当初、自分たちの思いばかりを語っていました。でも案が採用されなかった他の学生たちは、そもそもそれを作りたくない。彼らにとってはわけのわからないものであって、「自分たちの作品」になるには時間がかかるんですね。だから想いを共有しないといけない。LAの学生たちは、その点を理解していて、朽ちた木をモチーフとするきっかけとなった瓜生山へのフィールドワークを企画するなど、早い段階から「想いの共有」を図ろうとしてくれていました。

学生リーダーたちには、「作品に愛着をもってみんなで作るには感謝が必要だよ。ある程度、みんなに歩み寄らないと」とアドバイスしたんです。すると彼らは、「自分が」と主張するのではなく、みずから裏方に徹するようになっていきました。ひたすら針金を伸ばすなど、地道な作業をつづけてくれた子もいます。朝、誰よりも早く来て、掃除もして、環境を整えて。それが完成の一週間前あたりでできてきたのが、ターニングポイントだったと思います。

一人ひとりがいなければ、決して完成しないものだから、これは「みんなのねぶた」です。今回、みんなが身をもって学んだことを、次の舞台で発揮してくれることを大いに期待しています。

一人ひとりが、目の前で成長する喜び

[LA]

「藝術立国とは?」「なんかいい、とは?」。気づけば私たちもいっしょに考え、学んでいました。ねぶた制作は初めてで、段取りもペースもわからない1年生だからこそ、「あれもこれも」とやりたいことを優先して、身動きがとれなくなる。だけどそこから一人ひとりが「ヤバい」という意識で立ち上がって、伝わるように発言しあい、得意な分野ごとに役割を分担。ものすごいスピードで成長していきました。

単位もお金も出ないし、どうやってモチベーションを保つんだと驚くほど。しんどいときもあったと思うけれど、最後まで一人も欠けずにやり通したのは素晴らしいですね。それぞれに強くなったし、みんなが仲良くなった。荒波を乗り越えたからこその一体感かも。

そんなチームでつくったねぶただからこそ、とても美しく、偉大なものに見えました。見守る側としても、本当にうれしくて、「いい春休みを過ごせた!」と思います。

ぶつかって、つながって、わかること

[学生リーダー]

今回は本当に、いろんな人の存在に救われました。途中から作業ごとに役割を分け、自分たちリーダーは指示側から作業側へ。そこからは、誰よりも早く手を動かす役、準備や片付けを率先する役など、それぞれが「リーダーとして背中を見せる」ことに専念。だからこそ、「あと○日、がんばろうー!」という掛け声にもみんなが応えてくれ、点灯式に間に合ったんだと思います。

「なんとかなる」という楽観論だけでなく、問題を想定した計画の必要性。理想や感情をぶつけるだけでなく、現実的に、相手の想いを引きだす対話。当たり前だけど、人のありがたみを知り、素直に感謝や気持ちを伝える大切さ。失敗やトラブルのおかげで、多くのことを吸収できたと感じます。

リーダー役であろうとサポート役であろうと、この1ヵ月にみんなからもらったことをしっかり受けとめ、この春1、2年生合同でつくることになった「次のねぶた」に活かしていきたい。目標は、今回のプロジェクトに関わった全員に「やりよったな!」と思わせることです。

日本テレビの人気番組「世界の果てまでイッテQ!」の密着取材

30周年記念ねぶた制作には、日本テレビの人気番組「世界の果てまでイッテQ!」の密着取材が入り、約一ヶ月にわたりロケを敢行。新しく始まるコーナーで、まかろにステーションのギャビンさんが、ねぶたの企画から学長へのプレゼン、そして制作など、複数回のロケを行い、点灯式にも参加されました。

授業としての単位もない、リアルワークとしての仕事でもない、今回のねぶたプロジェクト。にもかかわらず、参加者のモチベーションは驚くほど高く、結果的にアルバイトや個人的な計画を削ってまで、作業に通いつめた学生もいたそうです。その対価の大きさは、だれよりも本人がよく理解していることでしょう。

無事に点灯された3日後、「なんかいい」オーラで新入生を迎えた作品は、プロジェクトに関わったみんなのねぶたから、大学みんなのねぶたになりました。今も、職員の手によって、朝一番から門を閉める最後まで点灯されています。明滅を繰り返し、種を継承する生命のように。この灯りが、つぎの世代への道しるべとなっていくことを願います。

(集合写真撮影:中山博喜)

京都芸術大学 Newsletter

京都芸術大学の教員が執筆するコラムと、クリエイター・研究者が選ぶ、世界を学ぶ最新トピックスを無料でお届けします。ご希望の方は、メールアドレスをご入力するだけで、来週水曜日より配信を開始します。以下よりお申し込みください。

-

京都芸術大学 広報課Office of Public Relations, Kyoto University of the Arts

所在地: 京都芸術大学 瓜生山キャンパス

連絡先: 075-791-9112

E-mail: kouhou@office.kyoto-art.ac.jp

.jpg)