歓声なく熱気に包まれる説明会

2021年4月5日(月)、共通造形工房ウルトラファクトリーが主催する「ウルトラプロジェクト説明会」が開催された。毎年、新入生を中心に大挙して学生が集まり、熱狂的な雰囲気の中、第一線で活躍するアーティストやクリエイターのプレゼンテーションが行われる。今年は12組のアーティストがウルトラプロジェクトに参加した。全学生を対象にアーティストらはプロジェクトを提示し、希望者が応募する。ポートフォリオの提示や面接による審査を経て、それぞれ少数名が採用される。アーティストも「実践の中で教える」ことはリスクも多いので、単純な労働力を求めているのではない。協働することで互いに成長することが重要であり、その効果がアーティストにも学生にも大きいため14年間も続いているのだ。

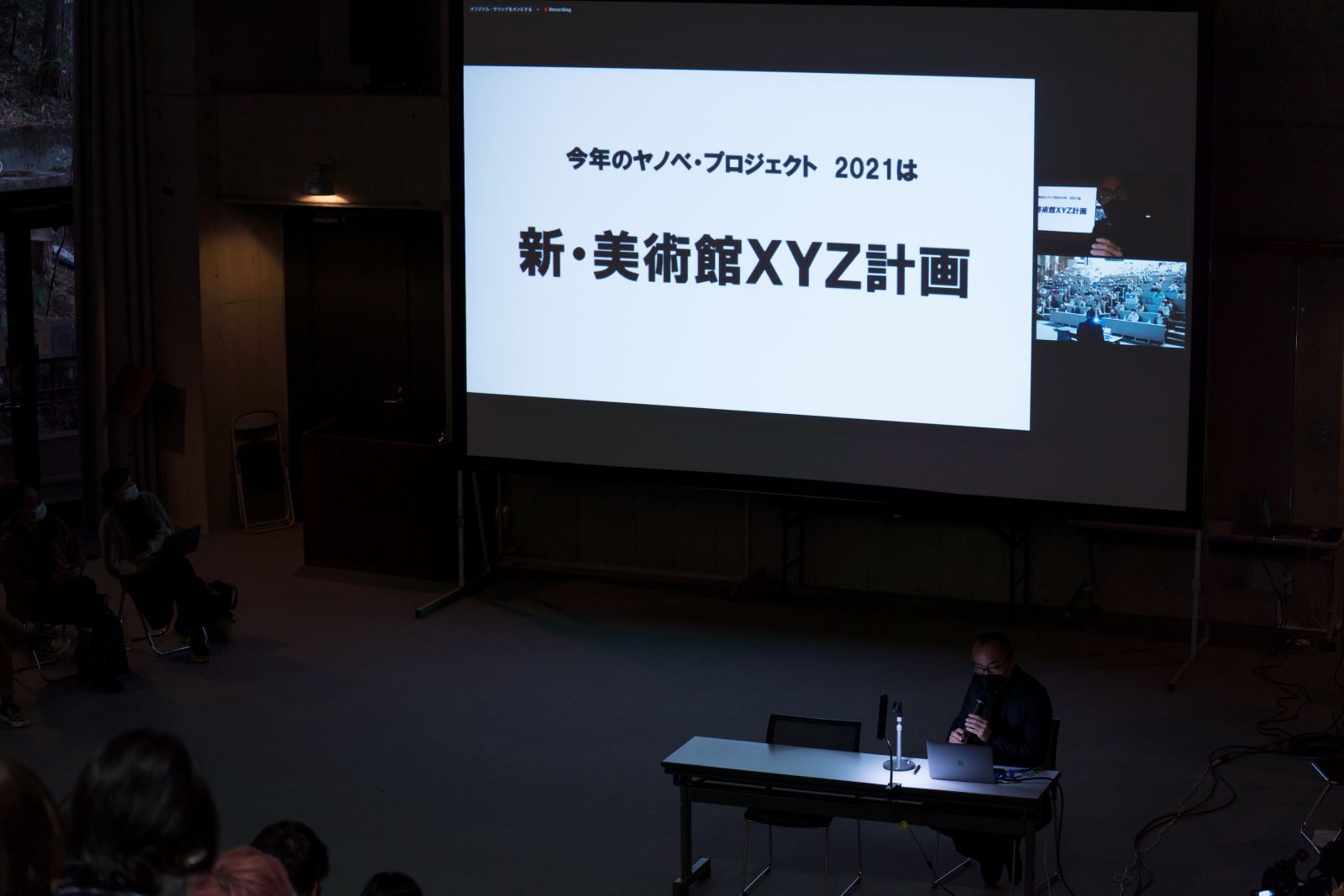

アーティスト同士も競争相手である。できるだけ才能とやる気のある学生に来てもらいたいし、学生もまたできるだけ自分を活かしてくれるプロジェクトに参加したいので、必然的に熱を帯びてくる。「ウルトラプロジェクト説明会」自体が一種のショーとなっているのだ。特に、昨年はコロナ禍の中で、オンライン説明会のみになったため、今年への期待は大きかった。ただし、感染症対策のために、メイン会場の定員を200人に限定し、サテライト会場を設けた上で、さらに学生は記録映像を見られるように視聴環境を整えた。ウルトラファクトリーのディレクターのヤノベケンジ(美術工芸学科教授)は、飛沫感染を防ぐために声を出すことを控え、盛り上がったときは拍手で応えるよう求めた。会場は歓声なき熱気に包まれていた。

ウルトラファクトリーは、2008年に創設された年から、著名なアーティストやクリエイターによる社会の中の実践的な活動に、学生が参加して学ぶウルトラプロジェクトのプログラムを開始した。現在でこそプロジェクト型の実践演習授業は各大学で実施されているが、ウルトラプロジェクトが始まった頃はかなり珍しく、先進的な試みであった。もともとヤノベが大学時代に活躍する先輩の手伝いをしながら制作から発表までのすべての工程を実践的に学び多くのことを得たことをヒントにしている。また、2004年、ヤノベは金沢21世紀美術館の開館の際に、アーティスト・イン・レジデンスで隣接する「プロジェクト工房」に半年間滞在し、美大生や地域住民と共同制作しながら、技術の習熟と作品のクオリティを維持する方法を確立させている。そのノウハウがウルトラプロジェクトに注がれた。一年生からこのプログラムに参加することで、自分が目指す目標のアーティストがどのように社会で実践しているか具体的なイメージを持つことができる。そこから逆算して各学科で技術を習得するようになるので、教育の効率が極めて高いのだ。それは今までの美術教育のコペルニクス的転回を果たしているといえる。

アートにおいて「プロジェクト」が多用されるようになったのは80年代以降のことで、ヨーゼフ・ボイスの《7000本の樫の木》(1982‐87)や、クリスト&ジャンヌ=クロードの様々な梱包プロジェクト、日本では川俣正のプロジェクトなどで知られるようになった。そして、「オフ・ミュージアム」と言われる、実現するまでに長期間を要し、完成までのプロセスを重視し、多くの人々との共同作業を必要とするような、屋外の芸術活動に使われるようになった。社会においては、宇宙開発や原子力開発など、戦後、複数にまたがる専門家を統括し、マネジメントする大規模開発などの手法として使われてきた経緯がある。

90年代以降のアートは、美術館やギャラリーだけではなく、多くの専門家をマネジメントし、広く社会の中に実装することが求められるようになったこともあり、プロジェクト型作品が多くなっていった。同時に、地域の芸術祭などもアートプロジェクトと言われるようになる。特に、2000年代から2010年代に隆盛を誇った各地の芸術祭において、ウルトラプロジェクトも数多く関わっている。例えば、「瀬戸内国際芸術祭2013」のヤノベケンジとビートたけしとのコラボレーション作品《ANGER from the Bottom》や「あいちトリエンナーレ2013」の名和晃平の泡による大規模インスタレーション《Foam》、「横浜トリエンナーレ2014」のやなぎみわの移動舞台車など、各芸術祭の代表的な作品の制作にも寄与している。

ここまでの豪華で豊富なプログラムを用意し、社会的な影響を与えている実践演習授業は、今なおウルトラプロジェクト以外ないといえる。複数のアートプロジェクトを牽引し、マネジメントするウルトラプロジェクト自体が、大きなアートプロジェクトだといえるだろう。ウルトラプロジェクトを見れば現代アートの潮流がわかると言っても過言ではない。コロナ禍で芸術祭の開催が難しくなり、見せ方の形が大きく変容する中、今回の「ウルトラプロジェクト説明会」はアートの未来を占う上でも重要な機会となった。

現代アートの最前線

ヤノベケンジは、「新・美術館XYZプロジェクト」として、今年、3つの新しくできる美術館やギャラリーのためのプロジェクトの紹介をした。そこではパブリックアートや個展が開催される予定であり、作品の共同制作やグッズ展開などについて検討するメンバーを募集した。ウルトラプロジェクトを牽引し、多くの芸術祭に参加したヤノベが、美術館やギャラリーのプロジェクトに回帰しているのも象徴的である。昨年は、ARやVRを駆使し、アナログとデジタルの融合を試みたヤノベであるが、今年は美術館やギャラリーといった古典的な展示形態でどのような見せ方をするのか見ものである。

今や現代日本を代表するアーティストとなった名和晃平(芸術研究科教授)も、ウルトラプロジェクトの最初から参加している。「ULTRA SANDWICH PROJECT」と命名されているのは、名和のスタジオの名前が「Sandwich」だからである。京都市伏見区にある「Sandwich」は、元サンドイッチ工場を改装したもので、今や京都最大の現代アートスタジオである。ここで様々なマテリアルの実験をしながら、新しい作品を作り上げていく。名和のプロジェクトに参加して、アーティストになった卒業生も多い。海外で数多くプロジェクトを展開する名和もコロナ禍で大きな影響を受けた。今年は、感染症対策をしながら新作を発表していくという。

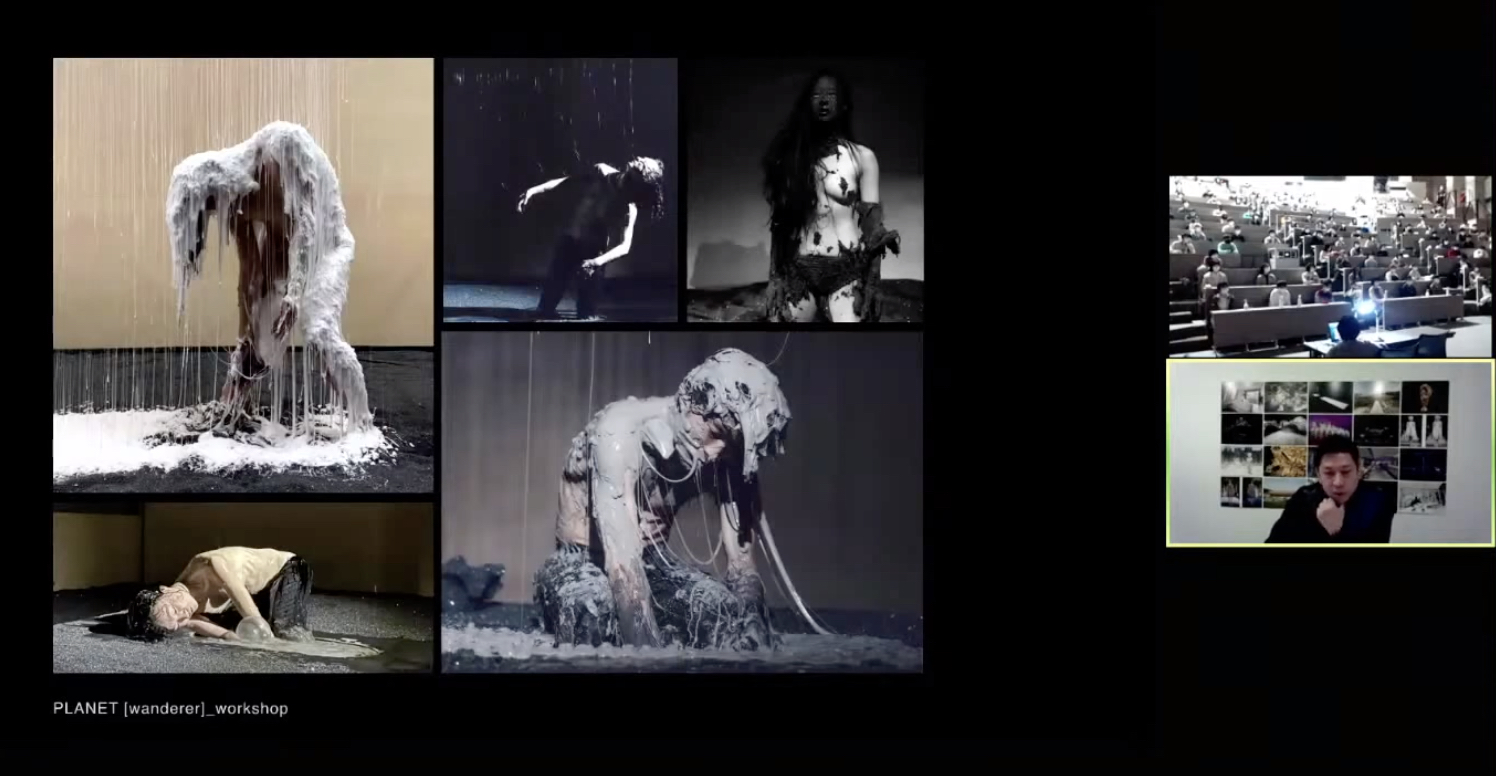

現在、世界的な振付家のダミアン・ジャレとともに新作パフォーマンス2作品を準備しており、5月上旬にオランダ、デン・ハーグにて発表予定の “mist” では、感染症対策の一環として、パフォーマーのグループが2チーム作られ、一方のダンサーが感染しても中止にならないよう練習が行われているという。驚異的な身体能力を持つダンサーと名和の生み出す舞台美術や演出は身体と環境の概念を変容させている。名和はそこからさらに彫刻作品に展開させている。身体モデルは西洋彫刻の基本であり、一見、舞台美術という範疇に収まらないコラボレーションを行うことで彫刻をアップデートすることを試みているといえる。また、皮膚と新しいマテリアルの実験も、参加学生と重ねており、日本的なマテリアルの感性と身体性を同時に模索するラボラトリーとして、ウルトラプロジェクトは機能しているといえる。名和は、名実ともに世界の一線で活躍しており、今彼がどのようなことを考え、どのようなことを試みているか、身体を通じて知ることができる。それ以上に実践的な学びもなかなかないだろう。

日本美の再創造

山本太郎は、自身の作品を「日本画」ではなく、「ニッポン画」と称する。明治以降に西洋画に対峙する概念として作られた「日本画」という分野とは異なり、明治以前の日本美術の引用と伝統的な画材を使い、現代の日常風景をユーモアを交えて描く手法として自身で定義したものだ。例えば、倒れた缶から流れ落ちたコーラを、琳派の尾形光琳の《紅白梅図屏風》の「水流」のように描いたりする。山本は、琳派400年記念と「スーパー・マリオ」30周年記念の時、俵屋宗達・尾形光琳・酒井抱一が描いた琳派の代表的作品である《風神雷神図》を、マリオとルイージに置き換えて表現した作品紹介のビデオを流して自己紹介した。

今年は、京都芸術大学が所蔵する大規模な浮世絵コレクションを基に新作を作るプロジェクトを発表した。京都芸術大学の浮世絵コレクションはあまり知られていないが、膨大な数の所蔵品があり、100ページ以上の冊子にまとめられている。それらを調査して現代に使える浮世絵のモチーフを探し、新作を作って展覧会で発表する予定だ。

今年新たに加わったプロジェクトとして、ミヤケマイ・服部滋樹・白石晃一・中家寿之は「新・用の美プロジェクト」を発表した。ミヤケ(美術工芸学科教授)は日本の美意識や伝統美術の技法を再解釈し、今日的な表現を行っているアーティストである。同時に、文学的要素を取り入れ、小説なども発表しており、現代の「文人画家」といってもよい。明治以降に日本画が純粋芸術になる過程で失われたものが多数あるが、ミヤケはそれらを丁寧に拾って再構築しているともいえる。その知見を活かして、日本美術の基礎となる茶道、立花、能、水墨などを教える基礎美術コースで教鞭をとる。

いっぽう、服部(情報デザイン学科教授)は、クリエイティブディレクター、デザイナーであり、インテリアや食などトータルなデザインを行うgrafの代表として知られる。今年、大阪万博50周年を記念したプログラムの一環として大阪日本民芸館で柳宗悦や河井寛次郎、濱田庄司らが提唱した「民藝」を再評価・再解釈した展覧会を企画した。ミヤケと服部らは、ハイアートと日用品の価値に差がある西洋とは異なり、「見てよし」「沿うてよし」「使ってよし」と言われる日本の「用の美」を刷新し、新しい美術品を作るプロジェクトを立ち上げた。大学(京都芸術大学)、企業(ワコール)、京都の伝統工芸を組み合わせたプロジェクトを実施し、その成果はワコールスタディホール京都で発表される予定である。

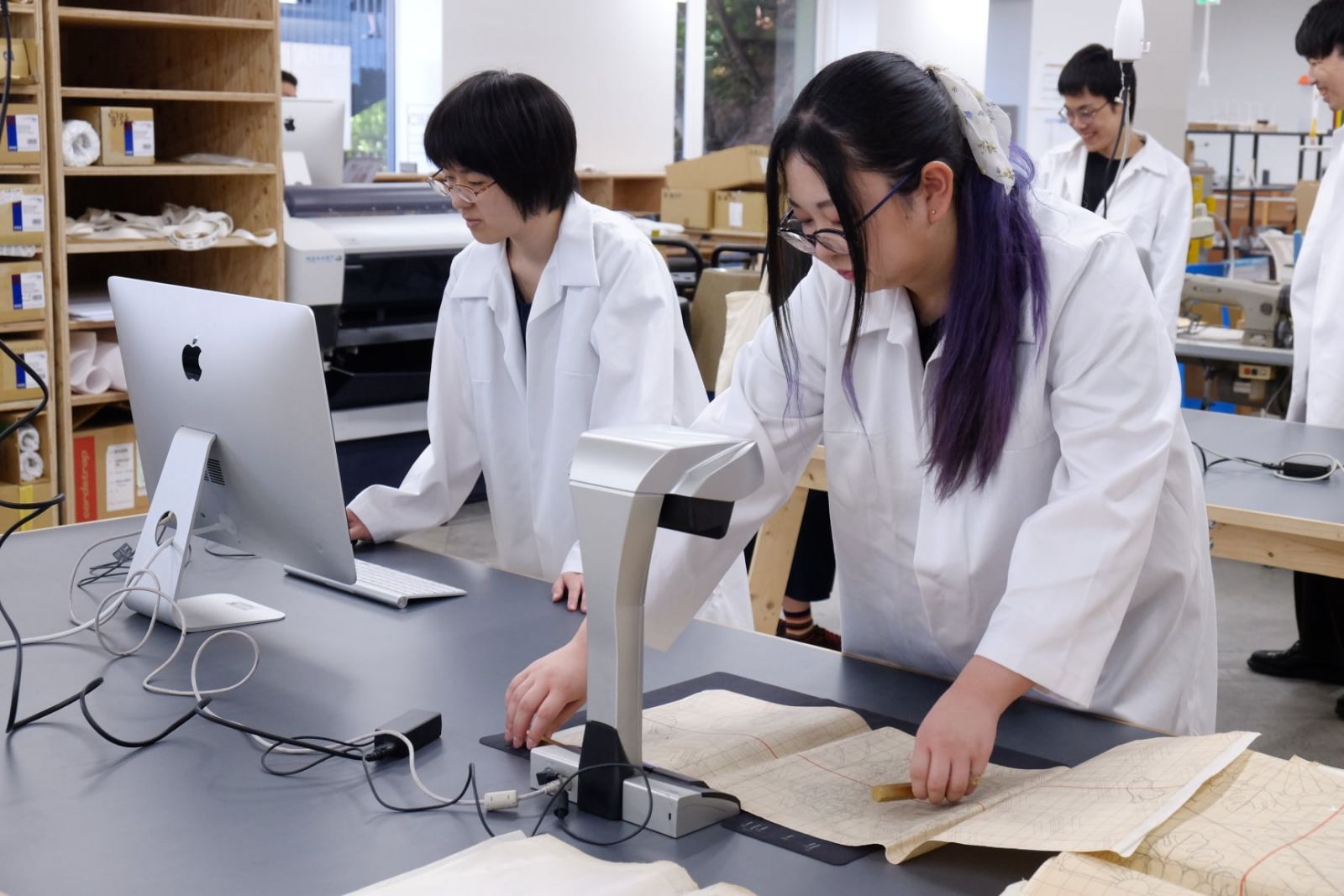

株式会社細尾の細尾真孝は、例年に引き続き「MILESTONES」プロジェクトを紹介した。株式会社細尾は元禄年間(1688年)から続く西陣織の老舗である。そのような伝統的なイメージとは異なり、クリスチャン・ディオールやシャネル、ルイ・ヴィトンといった高級ブランドの店舗やホテルのインテリア、ファッションデザイナー・ミハラヤスヒロのコレクションの布に使われたりするなど、西陣織に最先端で革新的な展開をもたらしている。その基になっているのが2万点に達する西陣織の図案である。これらをウルトラプロジェクトでスキャニングしてデータベース化しており、すでに1万3千点が完了したという。それらを基に、単色の図案にコンピュータで色付けしたり、メンバーがプロダクト提案を行ったりするのだ。

西陣織は、裕福な公家や武士、町人、寺社仏閣の盛装や装飾物になったり、安土桃山時代以降、豪華になっていく能装束に使われたりしてきた。すなわち、そのセンスは日本の歴史でも有数な高級感があるのである。それを現代のラグジュアリーブランドに展開したのは細尾の力量であるが、京都の持つポテンシャルともいえよう。

ゴミからアート、生産と副産物

淀川テクニックは、柴田英昭のアーティスト名であるが、かつて淀川のゴミや廃材から作品を作っていたことに由来する。そのユーモラスなブリコラージュの手法は、初期にヤノベケンジに見出され、現代アート界でも知られるようになった。美術大学に行ったことがない柴田は、まさに淀川河川敷のゴミから学び、アーティストになった。現在では、世界各国、日本各地のゴミを基に作品制作を続けている。「瀬戸内国際芸術祭2019」で制作された宇野港周辺のゴミや不用品を収集した《宇野のチヌ》は、JR西日本のCMでも使用されたので知っている方も多いだろう。現在も、北九州の島でゴミを収集しながら制作をおり、オンラインで説明がなされた。今年は、ウルトラプロジェクトでZINEやワッペンやTシャツなどのグッズに加え、新作も制作する予定である。

矢津吉隆は、2015年からアートホステルkumagusukuを運営し、近年、流行しているアートとホテルが融合した形態をいち早く実践していた。2020年春に、長年のオーバーツーリズムとコロナ禍による逆転現象もあり、ホステルとしての活動を停止し、複合アートショップをオープンした。そのなかに、矢津らは、副産物産店を出店し、アーティストの制作活動の「副産物」として排出される廃材やゴミを再利用した商品を開発している。そして、キーホルダーやアクセサリー、家具など、様々な製品を作ることで、価値の再生産を試みている。矢津らは、アーティストであるが、ホテルやショップなどの運営を芸術活動にしており、作品の売買だけではない、新たなモデルを創出しているといえる。矢津らのプロジェクトに参加することでさらに新しいタイプのアーティストが生まれることを予感させる。

出来事と時空間の編集

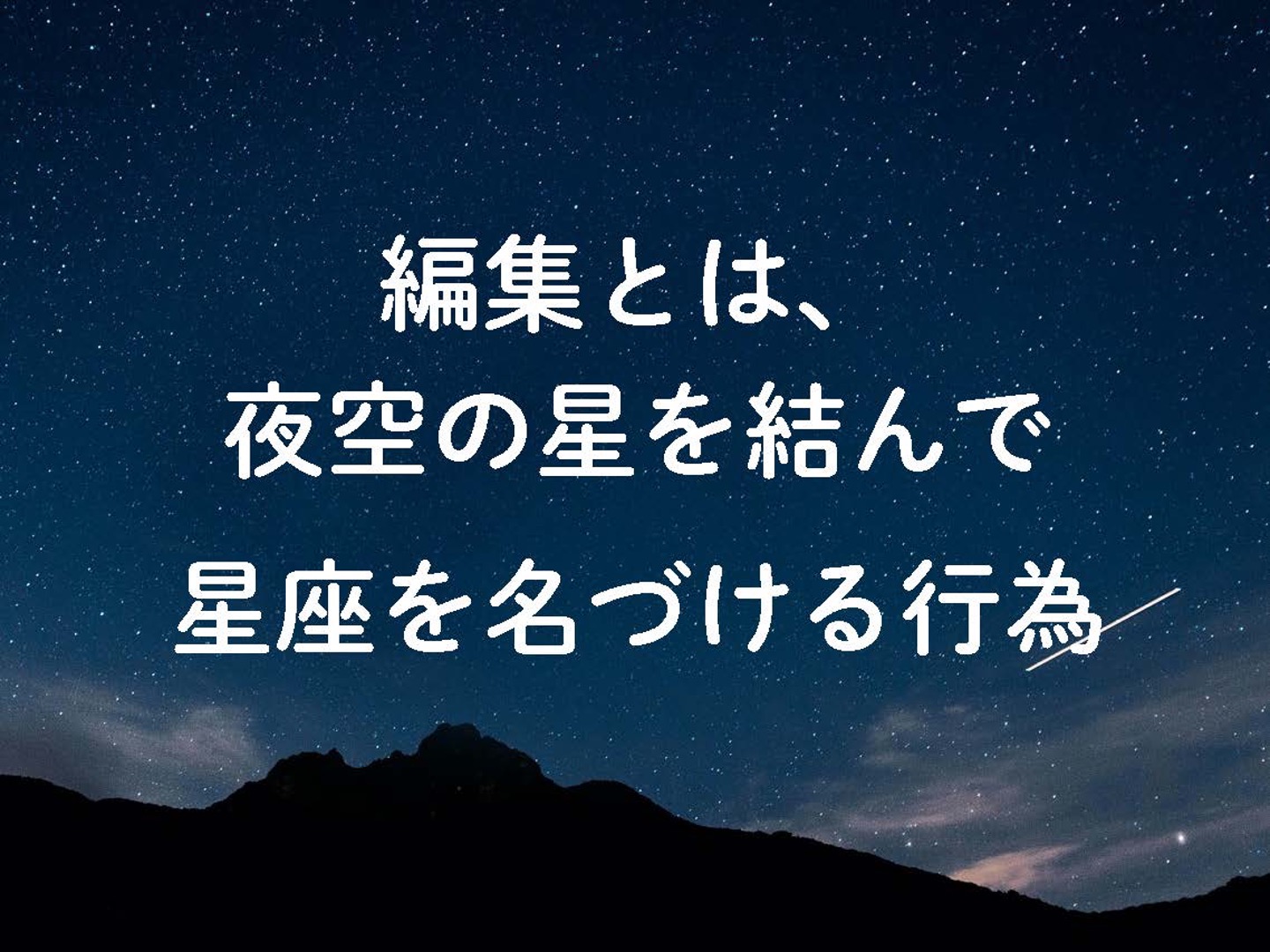

BYEDITは、多田智美と竹内厚の編集ユニットであり、それぞれ関西を中心とした編集者として活躍している。編集の旧字体、「編輯」の輯は「やわらぐ」と読み、ほぐすような意味あいがあることから、難しいことをそのまま提示するのではなく、一度ほぐしてから提供するという極意を伝えた。つまり単に素材を組み合すのではなく、お客様が食べられるように料理するということである。その意味では、料理もファッションも編集であるし、日常生活のすべてに編集行為があるという彼らの視点は重要だろう。昨年は、定期的に開催していた「編集会議」ができなかったため、オンラインで編集会議をしたり、オンラインの取材方法を開発したりした。対面で会えない不満を基に『オンラインの馬鹿野郎』というZINEを制作したが、参加者が工夫して今までにない面白いコンテンツができたので、逆にオンラインの可能性を拓くことができた。今年は、ZINEに加えて、編集者の基本でもある「質問」=Qに立ち返り、ウルトラファクトリーをQによって解体・発信する「ウルトラQ」を試みる。

昨年から参加した映像作家の山城大督(アートプロデュース学科専任講師)は、コロナ禍で大きな役割を果した。昨年は緊急事態宣言発出中であり、初めて対面の説明会が開催されず、オンラインによる説明会が実施された。その配信システムを取りまとめ、当時ほとんどの人が使い慣れていなかったZOOMとYouTubeを組み合わせ、300人以上が閲覧する映像配信を完璧にオペレーションしている。そのノウハウは、京都市京セラ美術館のオンライントークの映像配信や山城らがキュレーションしたオンライン・アートプロジェクト「AICHI⇆ONLINE」などに活かされた。山城は、時間と空間をつなぐのが映像メディアであるとし、展覧会では映像インスタレーション作品を発表しており、次作を準備中である。

山城は、「The Projected Image Laboratory」プロジェクトと銘打ち、プロジェクトの語源であるpro(前に・未来に) + ject(投げる)が、映像のProjection(投影・映写)の由来でもあることから、新しい未来のイメージを投げる、投企する試みをしたいと抱負を述べた。今年、山城は、ロームシアター京都の5周年を記念した紹介ビデオ『建築ドキュメンテーションダンス』の映像監督をしているが、夏に開催される中高生向けのワークショップ「劇場の学校」をプロジェクトチームで行うことを発表した。

舞台と美術の横断

やなぎみわは、90年代からPhotoshopを使い「エレベーターガール」をモチーフにしたハイパーリアルな写真表現で著名になったアーティストである。2010年代になり、演劇を開始し、脚本・演出・舞台美術・衣装・メイク・宣伝美術まで手掛ける総合表現を行うようになった。最初に大正時代の新興芸術運動をテーマにした『1924』という三部作を制作し、2013年には連合国軍向けのプロパガンダ放送を担い「東京ローズ」と称された女性アナウンサーたちをテーマにした『ゼロ・アワー』を制作、日本・アメリカ・カナダで上演された。ウルトラプロジェクトに参加した学生たちはそのスタッフとして舞台の立ち上げから実施までのすべてをサポートした。2014年、「横浜トリエンナーレ」を機に、台湾の移動舞台車を改造して出品。後にそれを使い、中上健次原作の『日輪の翼』を野外劇に仕上げ、全国で公演した。昨年はコロナ禍で現劇も中止になることが多かったが、現在、海外と日本の新作公演の準備を進めており、そのスタッフを募った。

きゃりーぱみゅぱみゅのPVや舞台美術のアートディレクションでも知られるアーティストの増田セバスチャンは、Kawaii文化に影響を受けた世界中の人々を新しい「デジタルトライブ」と位置付け、ZOOMを使ってオンライン対話を続けた。増田がコロナ禍で沈む人々に向けた宣言文「Kawaii Tribe -Speak Up-」は、世界中の「Tribe(部族)」に訳され、彼女たちを勇気付けた。コロナ禍やBlack Lives Matter(BLM)などに関して、世界に向けたメッセージを発信するアーティストやアスリートが多数現れる中、日本人では数少ない、多様性(ダイバーシティ)に関するメッセージを出したアーティストであろう。世界中にコミュニティを持ち、ニューヨークやオランダで発表する増田ならではの行動といえる。

ウルトラプロジェクトでは、「COLORFUL LAB.」としてプロジェクトを持ち、昨年はオンライン対話やKawaii文化をリサーチした結果をまとめ京都Obraで「Digital Tribe ー 未来のコミュニティのあり方 ー」展を実施している。今年は「戦後少女文化」や「原宿」などのKawai文化の基になったカルチャーをリサーチし、規模を拡大して東京展を開催する。また、秋には、2月に北千住BUoYで開催した「内面の色」をテーマにした新作「Fantastic Voyage」の大阪展を開催する予定である。演劇を出発点に活動を開始した増田の新たな代表作になるだろう。

遠隔を超える好奇心

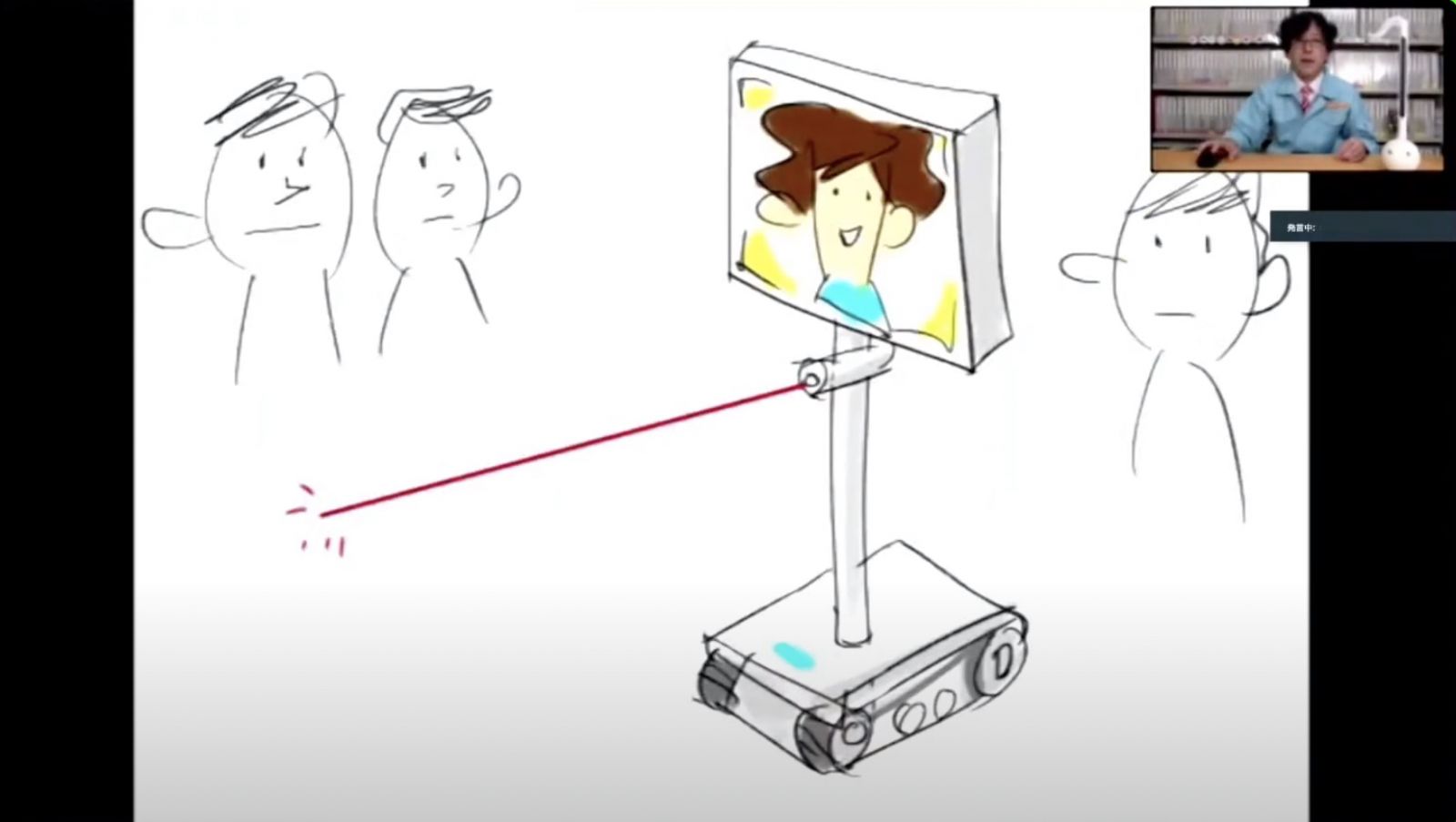

「オタマトーン」などの開発で知られる明和電機の土佐信道は、2014年以来のウルトラプロジェクトとなる。前回はヤノベケンジと京都市役所前での大規模なパフォーマンスを実施している。今回、オンラインによる参加であったが、ギターを片手に前回のウルトラプロジェクトで作ったテーマソングを歌うなど巧妙なプレゼンテーションはさすがであった。昨年、コロナ禍のため明和電機の北京での大規模個展が中止となったという。土佐の作品は、「ナンセンスマシーン」と称した自身で制作した機械工作であるため、通常は現地に行って自分自身がチューニングし、パフォーマンスすることで初めて成立する。海外渡航が禁じられれば、不可能ということになる。

今年の9月、開催する予定になったものの、状況次第では土佐自身が現地でセッティングすることは難しいかもしれない。土佐の見立てでは、この状況は少なとも3年間、来年までは続くのではないかと予想する。だからこれを機会に「リモート・コントロール・エキシビジション計画」を立ち上げ、遠隔で実施する方法を確立しようというのだ。土佐はそのことをNASAの火星探査プロジェクトになぞらえる。火星までロケットを飛ばすだけではなく、遠隔で探査機を動かし、将来的には火星の物質を持ち帰ってこなくてはならない。土佐は「ナンセンスマシーン」を現地スタッフが組み立てやすいようにパッキングして、遠隔で設営指示する方法を考え、再度パッキングしてもらって日本に完璧に戻すことを目標としている。そのようなことができれば、土佐のプロジェクトは新たな展開が生まれるかもしれない。

土佐は最後に求める人材を、「好奇心」「向上心」「自立心」がある方とした。シンプルではあるが、アーティストに最も必要な精神を的確に示している。ちなみに、好奇心は英語で言うとキュリオシティ (Curiosity)であり、NASAの火星探査ローバーの愛称でもある。遠隔で共同作業をするのも、まだ見ぬ何かを作るのも好奇心がないとできない。好奇心が、危険かもしれない旅や創造の原動力となるのだ。

ウルトラプロジェクトで明らかにされたように、コロナ禍はしばらく続きそうであり、海外のプロジェクトは様々な工夫を必要とするだろう。いっぽうコロナ禍だからこそ見えてきたオンラインによるコミュニケーションや新しい表現の可能性もある。一つは、日常や自分たちが持っている資産を見直したり活かしたりすること。もう一つは遠く離れた場所でも好奇心と想像力、そして新しい技術を活かして協働すること。この対極をつなぐ中に見えていくものがあるのではないか。ヤノベが最後に話したように、100年ぶりに起きたパンデミックという状況の中で、どのように創造活動をするかによって、これからのそれぞれの人生、ひいては社会が変わってくるだろう。是非、ウルトラプロジェクトに自身を投企し、新しいアートと社会を切り拓いてもらいたい。

(文・三木学)

京都芸術大学 Newsletter

京都芸術大学の教員が執筆するコラムと、クリエイター・研究者が選ぶ、世界を学ぶ最新トピックスを無料でお届けします。ご希望の方は、メールアドレスをご入力するだけで、来週水曜日より配信を開始します。以下よりお申し込みください。

-

京都芸術大学 広報課Office of Public Relations, Kyoto University of the Arts

所在地: 京都芸術大学 瓜生山キャンパス

連絡先: 075-791-9112

E-mail: kouhou@office.kyoto-art.ac.jp