椿昇、挑戦の歴史

「アーティストが作品を売って生計を立てる」。他の職業に置き換えれば、農家が野菜を売って生計を立てる、といった当たり前に思えることが、日本においてほとんど実現してこなかった。もちろん、いわゆる「画壇」に属している画家の作品は、号●円という値段が付き、百貨店等で売買されてきたのは事実である。しかし、戦後の「現代美術」、今日「現代アート」と言われる作品の場合、世界市場で成功した一部の者を除いて、職業アーティストはほとんど存在しなかったと言ってよい。「ARTISTS' FAIR KYOTO」は、その歴史を根底からひっくり返そうという椿昇(美術工芸学科教授)の最新の挑戦といえる。

歴史的に言えば、1989年にベルリンの壁が崩壊し、冷戦が終結してから、グローバルマーケットが開け、「現代アート」という世界的な表現形式の中で日本のアーティストも活躍するようになる。その1989年という象徴的な年に開催された展覧会が「アゲインスト・ネイチャー」である。「アゲインスト・ネイチャー」は、キャシー・ハルブライヒ、トーマス・ソコロフスキ、河本信治、南條史生がキュレーターとなり、椿昇を始め、大竹伸朗、ダムタイプ、舟越桂、宮島達男、森村泰昌らが選ばれ、アメリカ各地を巡回した。70年代を席巻した「もの派」は、物そのものを加工せずに配列し、自然を活かし、作為性を排除した作風で知られており、ミニマリズムと同期しつつも、「禅」に共通する精神性の高い表現として理解されていた。それに反して80年代に台頭したアーティストを大々的に紹介した「アゲインスト・ネイチャー」展では、高度なテクノロジーや反自然的な素材を乱用する日本の新しい表現に目を向けた。その展覧会タイトルとコンセプトに椿も深く関わっていると言われている。

その時、発表された椿の作品が、蛍光色に塗られた有機的で異様な造形で知られる代表作《フレッシュ・ガソリン》(1989)である。その際、ジェフリー・ダイチ(アートディーラー、キュレーター)に購入され、2019年、ロサンゼルスのBLUM & POEで1980~90年代の日本の現代美術を大々的に紹介した展覧会「パレルゴン」において、久しぶりに出展された。椿は89年以降、既存の体制や価値観に「アゲインスト」して、常にオルタナティブな活動を続け、それが主流となった頃にはまた次の挑戦を開始している。活動幅が広いので、豹変しているように思えるがそうではない。むしろ一貫している。

アーティストフェアという革命

「ARTISTS' FAIR KYOTO」の何が挑戦的なのか?試みているのは、アーティストが作品をコレクターに直売するというシンプルなことである。しかし業界慣習からは異例であった。同じくグローバルマーケットと共に90年代から日本でも台頭してきたコマーシャル・ギャラリーに所属し、そこで展覧会を行いながら作品を売るというのが慣例であったからだ。しかし、コマーシャル・ギャラリーでは売れた場合、売上の半分はギャラリーの取り分となるし、まだまだ数は少なく、全員が所属できるというわけでもない。だから、椿をはじめとした、ある程度著名なアーティストが若いアーティストを紹介し、アーティストの直接販売の機会を提供するという、「自助」「共助」ともいえるオルタナティブな活動なのである。もっともこの試みは、椿が京都芸術大学で長年、卒業展で作品を販売する試みの延長線上にあるものである。そこに京都府や協賛企業を募り、ディレクターに京都芸術大学の教員以外のアーティストも加えて、「公助」の仕組みも構築していった。椿は、並行して京都芸術大学と共同でARTOTHÈQUE(アルトテック)という、行政や企業、個人向けに作品を販売したり、コーディネイトしたりする活動をしており、そこで得た経営者とのネットワークも大いに活かされている。

ギャラリーからは煙たがられるように思えるが、そうでもない。ギャラリストも多数見に来ており、アーティストが推薦するだけあって、将来有望な次世代の作家を見つける機会にもなっている。ただし、アーティストからすれば、自分で直接販売する方が利益率が高いわけなので、ギャラリーと契約することが、もっと大きな利益や大きな舞台に繋がらなければ意味がない。ギャラリーもそれだけのメリットをアーティストに示す必要があり、業界の不均衡の改善、切磋琢磨をするエンジンにもなっているのだ。

長い目でみれば、具体やもの派、フルクサスなど、戦後の現代美術の活動はアーティスト主導によるものだ。90年代のグローバルマーケットの中で大きな成功を収めたヤング・ブリテュシュ・アーティストの台頭は、そもそもダミアン・ハーストが主導した1988年の「フリーズ」展を契機としている。その英米的コマーシャル主義に対抗したのが、二コラ・ブリオー(キュレーター、理論家)が「リレーショナル・アート」と評したアーティストを集めキュレーションした「トラフィック」展である。後にブリオーが著した『関係性の美学』(1998)は、日本でも2000年代、爆発的に普及した地域芸術祭の理論に大きな影響を与えたと言われている。しかし2020年、新型コロナウイルスの感染拡大により、各地の芸術祭は軒並み延期や中止となっている。

いっぽう、日本の現代アート市場は、IT企業経営者などの新しい資産家の登場や、近年「アート思考」と言われるようにスタートアップベンチャーとマインドの親和性もあり、コロナ禍においても「バブル」と称されるほど活況を呈している。椿はその潮流に先行して「ARTISTS' FAIR KYOTO」を開始している。今でこそ「フォロー」の風が吹いているが、最初はまさに「アゲインスト」であった。しかし、それは中間業態を抜いて、直接、消費者と交流する大きな社会変革の流れの中にもあるといえる。それでも世界の現代アート市場の価格帯と比べるとかなり安い。アーティストに清貧のみを説いてきた日本では、市場開拓の方がはるかに難しく、椿の挑戦は始まったばかりである。椿は買い手がついてきたので、大きなアトリエや潤沢な画材などの生産体制を拡充したいと次のビジョンを語っていた。

「剥き出し」の展示会場とアーティストの原始市場

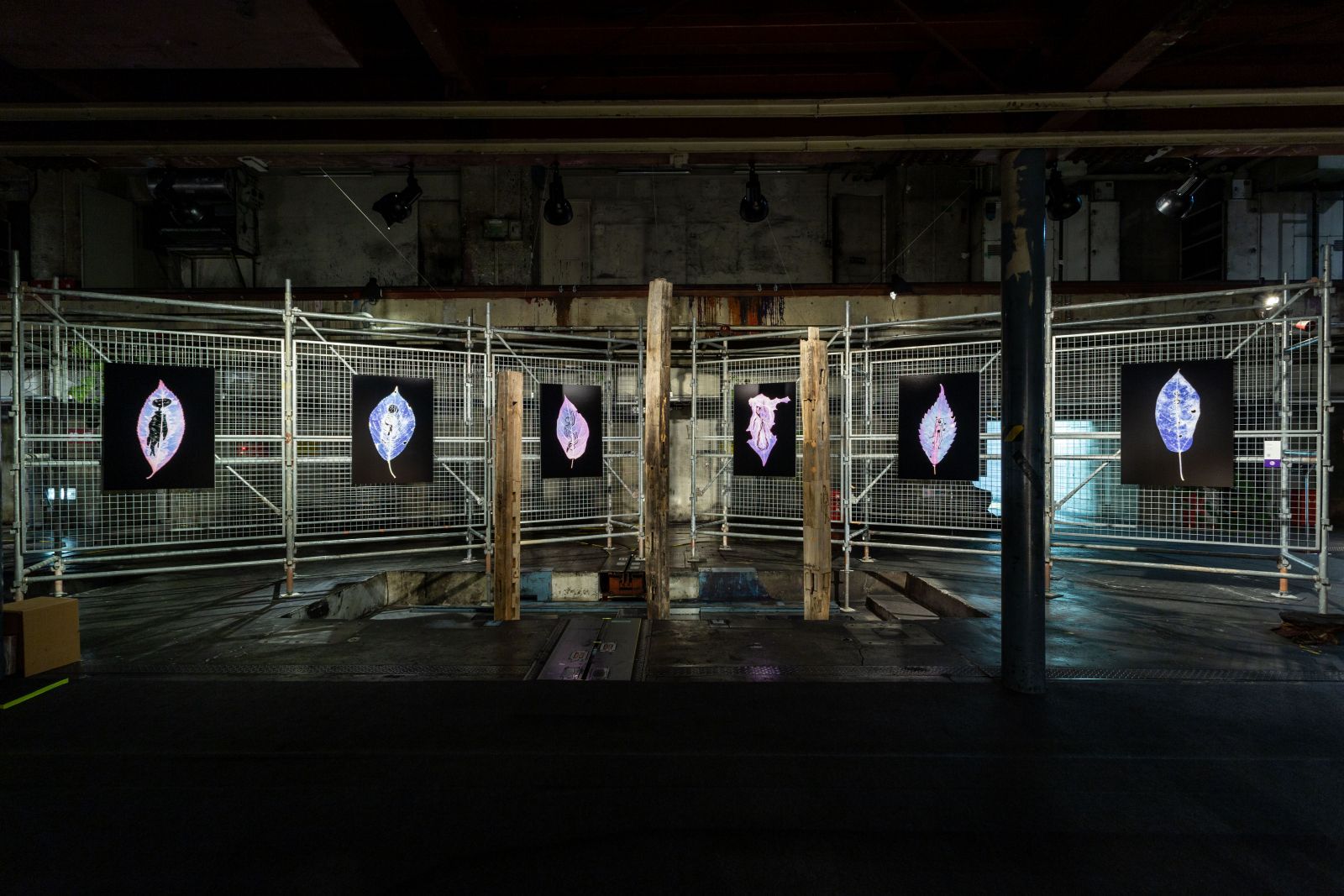

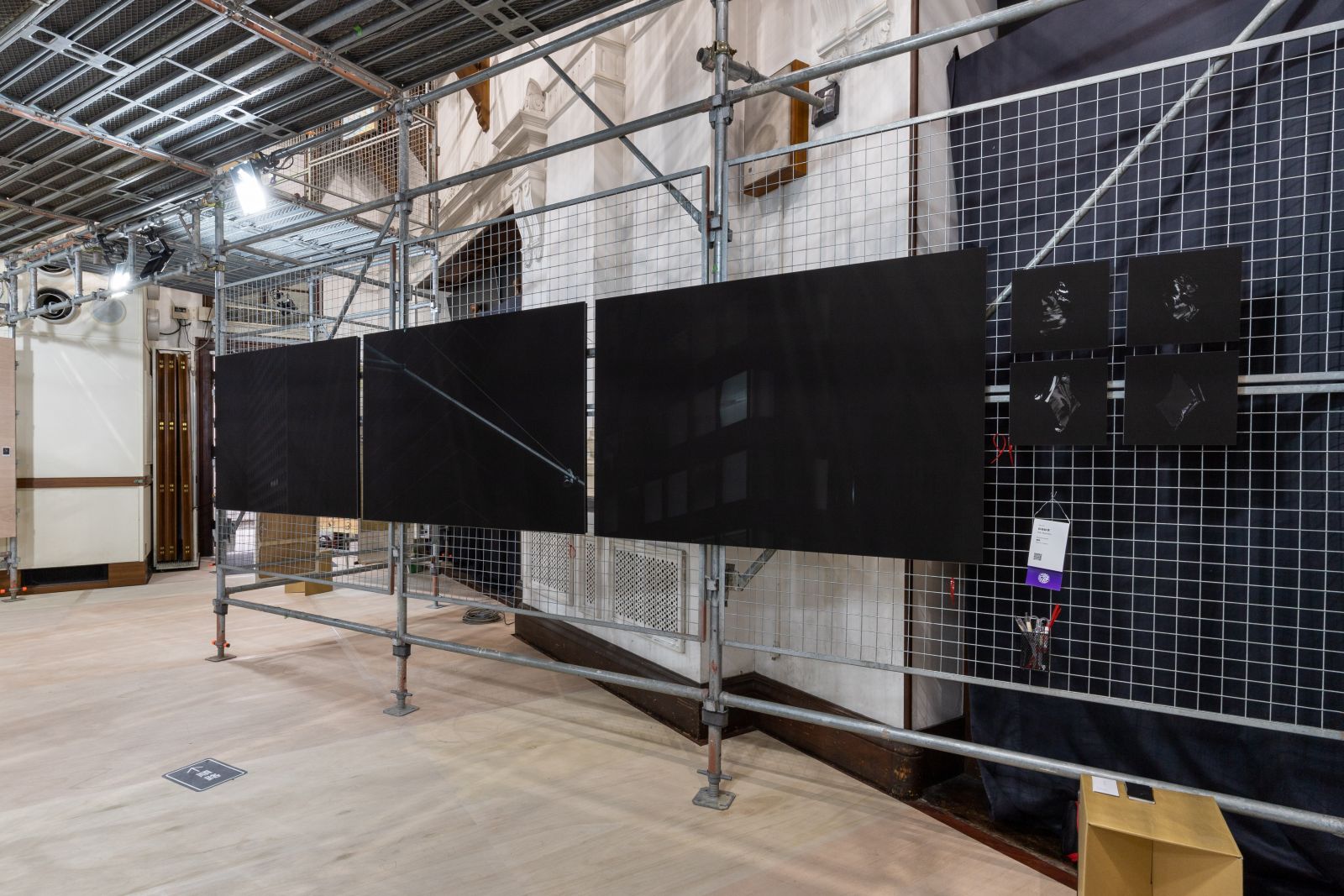

今年で4回目を迎え、昨年は新型コロナウイルスの感染拡大により中止となったが、今年は感染対策をした上で、京都文化博物館別館と、京都新聞社地下1階の2か所をメイン会場とし、連動した展覧会が街中で開催された。もっとも作品が集まる京都文化博物館別館では、歴史的建造物の内部とは思えない、建設用の足場を組んだ2階建てのフロアに所狭しと飾られた作品群に圧倒される。この足場を使った展示会場は家成俊勝(空間演出デザイン学科教授)が共同主宰する建築グループ、ドット・アーキテクツによるものだ。

まさに「剥き出し」の展示会場に、アーティストと作品が「剥き出し」で並んでいる。椿は野菜の直売を比喩に挙げていたが、まさに生産者が消費者に売るという、きわめて原始的な「市場」を創り上げている。「ARTISTS' FAIR KYOTO」で販売された「商品」は、マージンが抜かれないので、アーティストにとってこれ以上の特典はない。コレクターもアーティストとの直接的な交流により、その人柄や情熱、バックストーリーに惹かれ、作品という「物」だけではなく、作家という「個人」を支援するという構造になっている。ただし、リスクもある。直接交流は盛り上がるが、「ギャラリーストーカー」と言われるような、アーティストのストーカーやハラスメントの温床になる可能性もある。もしもそのようなコレクターが現れた場合でも、推薦したアーティストなどのネットワークによって排除していく、というアーティストの協同組合のような免疫システムもできているだろう。いっぽう、現代アートに詳しくないコレクターも、知り合いのコレクターが作品を購入したアーティストなら信用して作品を買うなどの信用のネットワークを張り巡らしており、相互に影響を与えながらマイクロな信用経済が築かれつつあるのだ。

取材している間にも、どんどん作品が売れていくのでそのダイナミズムに驚かされる。もちろん、それで1年間生活できるというほどではないが、アーティストとして生活していく自信や基盤になるだろう。

積み上げてきた京都芸術大学の活動の成果

誌面の都合上、すべてを紹介することはできないが、数人から話を聞くことができたので紹介したい。そこでは京都芸術大学が長年、積み上げてきた様々な試みが、様々な経路で結実していることを実感することができた。

京都文化博物館別館の会場を回覧していると、2階フロアに太田桃香(おおた・ももか)の作品が展示されていた。太田は、片岡真実(キュレーター、森美術館館長)がキュレーションしたKUAD ANNUAL 2020 「フィールドワーク」展に選抜されたアーティストで、現在は愛知県立芸術大学の大学院に通っているという。KUAD ANNUAL 2020では、山に囲まれた京都盆地を眺め、実際に散策した経験を「ダンス」を比喩にして、軽やかで抽象的な絵画に仕上げていた。その時の講評会で、椿は太田の抽象のセンスを絶賛していたので、それがきっかけとなって椿の推薦を得たのだろう。

現在は愛知に住まいを移し、コロナ禍で自分を見つめ描いた作品となっており、全体的に厚みと密度の濃い作風に変化していた。今後、コロナが終息し、愛知や様々な場所に移動する経験が作品に展開されることを期待したい。

同じく2階フロアに、藤本純輝(ふじもと・あつき)の作品が展示されていた。藤本は、昨年、京都芸術大学美術工芸学科選抜展「クロスフロンティア」展に選抜されており、今年卒業して、春からアーティストとして活動していくという。「クロスフロンティア」展の作品の評判は上々であり、その時に使用した技法を発展させた作品を出展していた。

藤本は、種類の異なる下地を重ね、切り込みを入れながら画面を構成する。切り込みは、多層の下地をくり抜き、花弁や柵の形象として使うこともある。さらに、下地の上に絵の具で白い線をのせて、その上に淡い緑を置き、それを繰り返すことでリズムを作っていく。余白の多い「抜けた」作品のように見えるが、そこで行われている画面操作や質感は複雑であり、様々な余韻を鑑賞者に与える。アイリス、ラベンダー、オリーブなどが咲く、寺社仏閣などの京都の庭の散策からヒントを得ており、京都という場所がアーティストに与える今日的な価値を改めて感じさせる。

1階フロアには、油野愛子(ゆの・あいこ)の平面と立体作品が展示されていた。油野は、ウルトラファクトリーが主催し、長谷川祐子(キュレーター、東京藝術大学大学院教授)がキュレーションしたULTRA AWARD「NEW ORGANICS」展に選抜されており、シュレッダーを上部に吊って光沢性のある色鮮やかな紙を、雪や雨のように降り注がらせ、積み上がるインスタレーションを展開していた。その後、アンテルーム京都で開催された「Ultra Girls Collection」展にも選抜され、同作品を洗練させて発表した。

今回、油野は、発砲ウレタンを使ってドールハウスに注いで固めていく立体作品を発表している。また、平面作品では、花の名前がどのように使われてきたか調べ、それぞれに合ったイメージを展開している。中央には、漆のような光沢性のある深い黒を塗り、その上に発砲ウレタンをのせることで、暗闇に浮き上がるような不思議な質感と表情を作り上げている。平面、立体、インスタレーションなど異なる方法で自らの美学を表現できているといえよう。ULTRA AWARDで展開した規模の大きなインスタレーションは貴重な経験であったようで、機会があればまたやりたいという。ここでも、大学の様々なプログラムの経験が生きていることがわかる。

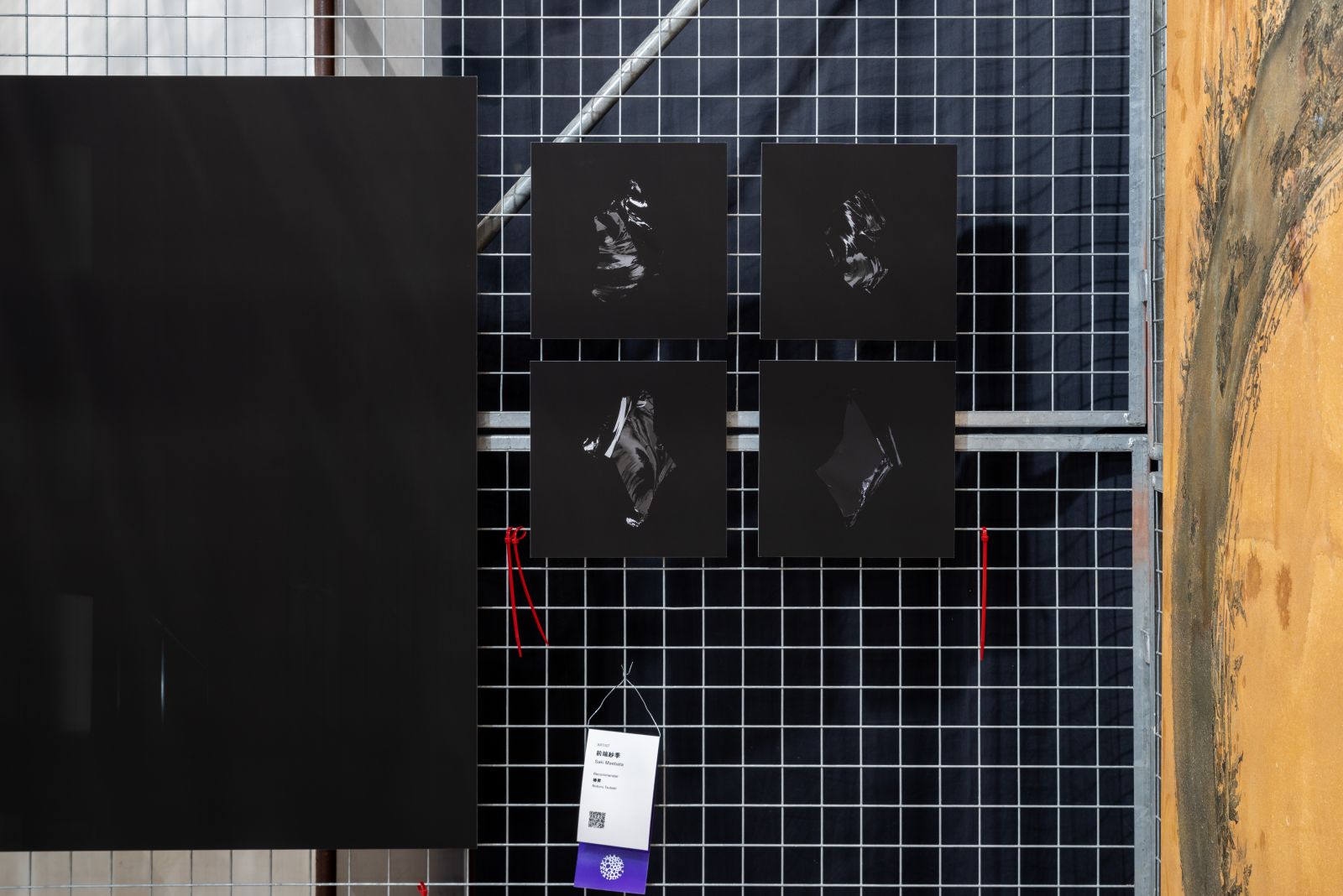

油野の奥には、前端紗季(まえばた・さき)の作品が展示されていた。前端は2016年に現代美術・写真コースを卒業しているが、現在も大学の副手を務めているという。前端の作品は写真であるが、「普通」の写真作品には見えない。ほとんどが黒で覆われ、幾何学的な形態がうっすら見えている。被写体は、夜間に適正露出ではなく、かなりアンダーな状態で撮影された都市の建物である。前端は、建物の純粋な形だけを浮かび上がらせるために、余計なものをすべて黒くしてそぎ落とすという手法を採用している。マットな表面によって、黒に「闇」の空間性を感じることができ、反転した日本絵画のようにも思える(そのような白黒反転の技法は、若冲なども用いている)。杉本博司のピンボケした建築写真によって、建築家の脳内のイメージを辿る手法にも通じるものがあるだろう。椿がディレクションした「ユニバーサル・ミュージック本社」での展示にも参加し、そこではロゴだけを残した漆黒の本社ビルを撮影して話題となった。

黒曜石を撮影した小作品のシリーズは、一見、胎内写真のように見えると同時に、筆の軌跡のようにも見え、より日本絵画の美学と共鳴しているように思える。前端も京都芸術大学の制作環境とプログラムを十分活かしているといえるだろう。

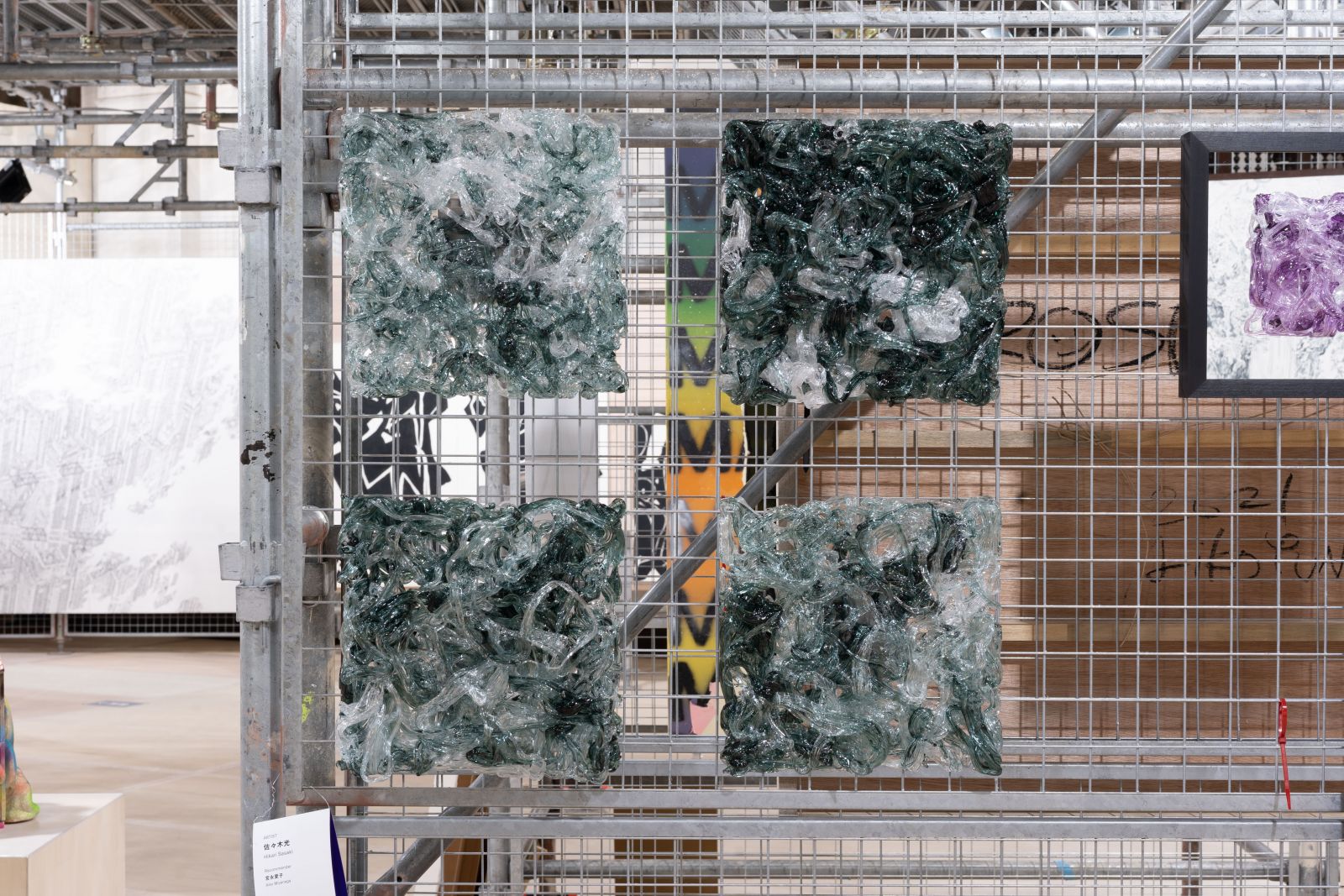

前端の反対面には、佐々木光(ささき・ひかる)による、ガラスを素材にした作品がある。佐々木は美術工芸学科を卒業後、4年間ガラスを学び、交換留学などを経て、現在はガラス工房で働いているという。国内外の展覧会、レジデンス、アートフェアにも参加し、すでにキャリアのある作家である。今回は、大学在学中に宮永愛子のプロジェクトに参加したことがあり、宮永からの推薦を受けた。

飴細工のように溶けたガラスを重ねていき、平面状に固めた作品は、複雑な立体層構造になっており、光の反射や透過、映り込みによって様々な表情を見せている。さらに、鏡の上に置くことで裏側にも光が当たり、陰影が飛ぶことで、光の軌跡が静止した状態で浮いたように見える。ガラスの重みに反して、不思議な軽さを称えた作品である。宮永からは久しぶりに連絡が来たとのことで、卒業して数年過ぎても大学時代の記憶で推薦され、再び関係が深まるのも「ARTISTS' FAIR KYOTO」のよいところだろう。

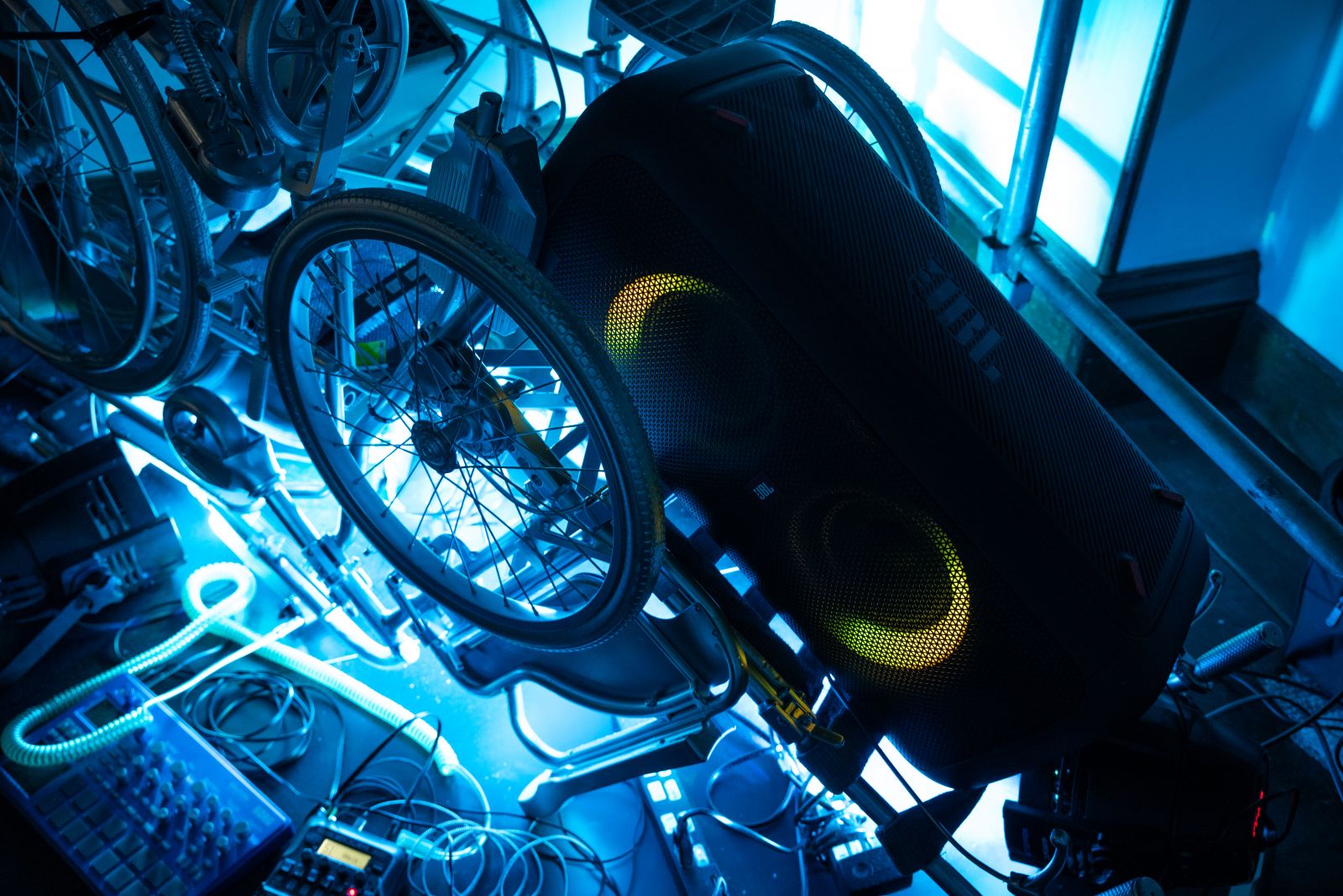

京都文化博物館別館の大会場の手前の部屋では、檜皮一彦(ひわ・かずひこ)が、映像作品やインスタレーションを展開していた。檜皮も長谷川祐子がキュレーションしたULTRA AWARD「NEW ORGANICS」展に選抜されたり、アンテルーム京都で開催されたULTRA x ANTEROOM exhibition 2018「Re:Traffic」展に出展しており、在学中から様々なプログラムに参加している。2019年、第22回岡本太郎現代芸術賞で一躍有名になり、「TOKYO2021 un/real engine ―― 慰霊のエンジニアリング (TODA BUILDING、 2019)「POCORART Vol.9」(3331 Arts Chiyoda、2020)など、話題となる展覧会の出展が続いた。

そのような社会的評価を受けたことと、コロナ禍で家に滞在することが増え、母親との関係が変わっていったという。それは、太郎賞受賞者特別展示として、草月流を修めていた母と、岡本太郎記念館で2人展 「Kanon:檜皮一彦 + 檜皮しよ子」を開催することに結実する。檜皮の、自分の身体とそれを生んだ母との葛藤、社会との軋轢は、対極的であった生と死がコロナ禍で接近したことで、新たな局面に移行したといえるだろう。今回は、コロナ禍で煙草の煙を口移ししていくパフォーマンスの映像作品や、車椅子を生け花のようにくみ上げる写真作品、さらに、車椅子を楽器にして演奏するパフォーマンスなど意欲的なものを出展している。卓抜した造形センスを持つ檜皮が、精神的にも社会的にも次のステージに移行し、ペインティングなどの新たな挑戦を行うことが期待される。

持続可能なクリエイティブ・エコノミーに向けて

会場にいた椿に是非、取り上げたい作家を推薦して欲しいと依頼したら、2名の作家を紹介していただいた。

まず2階フロアに展示されていた岡田佑里奈(おかだ・ゆりな)である。岡田は、2020年大学院のペインティング領域を修了しているが、写真を素材にしている。会場に飾られていた大作は、女性モデルの横顔を左右対にした作品である。モノクロで撮影された写真を印画する際、モデリングペーストを使用して、シートをはがすことで仕上げていく。分割されたシートは気温や湿度の微妙な影響を受け、綺麗に剥がれないため、表面は所どころ破れたり、剥がれたりしたようなテクスチャーになる。新しい化学的で人工的なメディウムであるが、遠くから見ると和紙のように見える。モノクロで印画されているということも影響しているかもしれないが、和紙や墨絵のような表現になっていることが興味深い。新作では剥がれた箇所に金箔を思わせる金色をのせている。

ポートレート写真もいいいが、遠景の風景が向いている表現なのではないかと岡田に言うと、中に1枚、都市の風景を撮影した作品もあり、銀座SIXの蔦屋書店で展示した際は、都市風景の写真を使ったという。雪景色を撮影していたら、与謝蕪村の《夜色楼台図》を想起させられるだろう。

すでに2017年、「TOKYO FRONTLINE PHOTO AWARD#7」「ART AWARD MARUNOUCHI 2018」では後藤繁雄賞、「The Art of color DIOR 2018」(アルル、フランス)でも入選しており、ホテルアンテルーム那覇やスターバックス京都BAL店でも常設されているという。椿も、さらにハイブランドとのコラボレーションを進めたい意向であった。最新のトレンドや技法と江戸絵画のような表現が、様々な絵画の潮流を生んだ江戸時代の京都を想起させて興味深い。

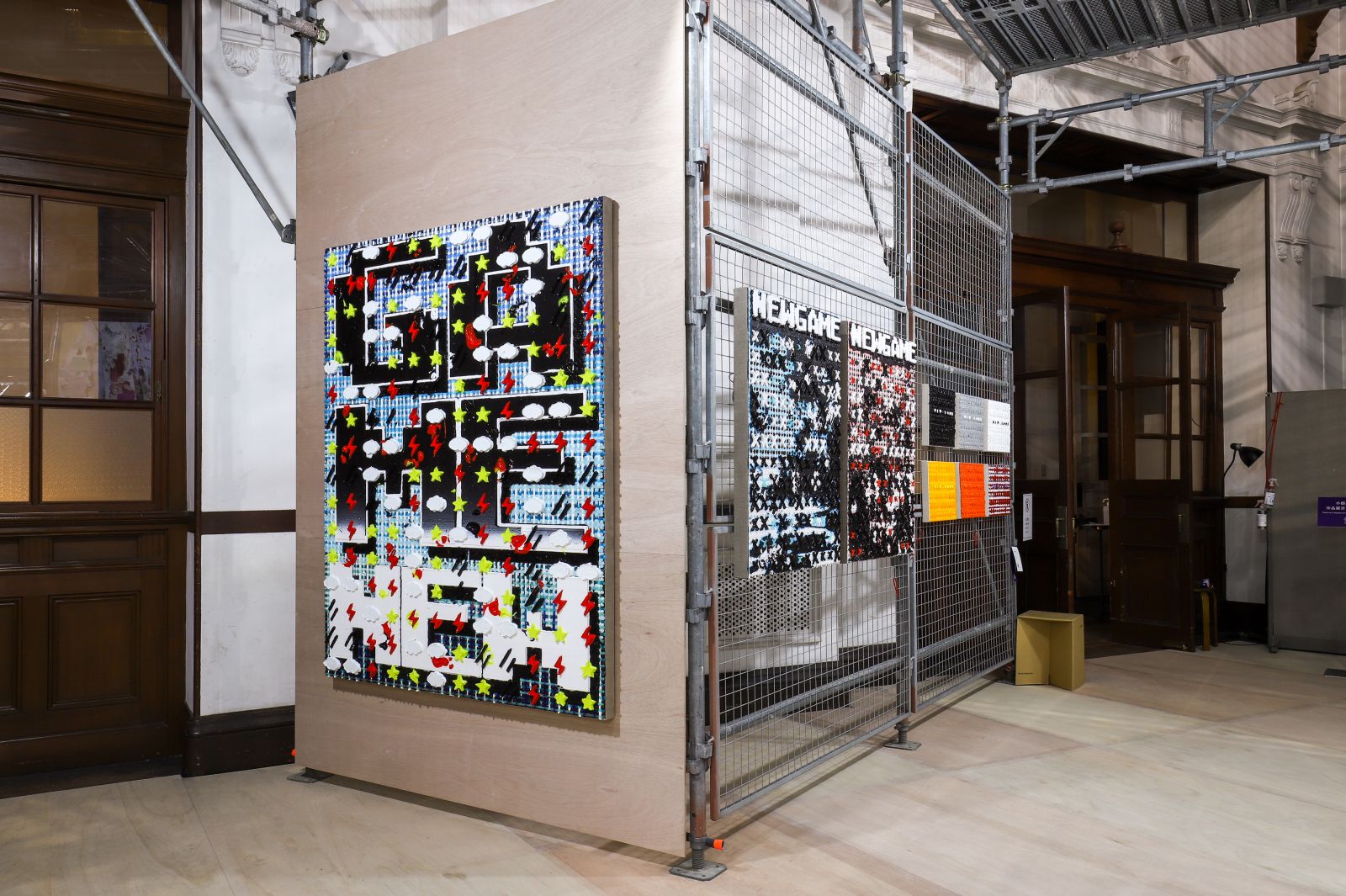

いっぽう、大会場の入り口付近に展示されている竹内義博(たけうち・よしひろ)は、2013年に大学院を修了し、多くの展覧会歴がある。「ARTISTS’ FAIR KYOTO」でも初回から選ばれている。近年は、伏見区に西垣肇也樹(にしがき・はやき)らと共同スタジオ「スタジオハイデンバン STUDIOHAIDENBAN」を運営しているという。

竹内は、アクリルを使ったステンシルを使い、立体的な厚い層を重ねた作品を使っている。色が重なると消える、パズルゲームの「全消し」をヒントにしており、竹内の絵画も、色が重なると消える構造になっている。竹内は、ゲームの中にジェネラティブ・アート(生成するアート)の要素を見出し、それを複雑な工程で固定している。それ自体がゲーム的な作法といえるかもしれない。それを再度、鑑賞者はジェネラティブなものとして、脳内で解凍することになる。しかし、解凍した瞬間、色が消え、何もない絵画となるのだ。ポスト印象派が点描技法によって、脳内で混色させたように、脳内でゲームを起動させて「消える絵画」こそが竹内の狙いだろう。

京都新聞ビル地下1階の印刷工場跡地は、KYOTOGRAPHIE京都国際写真祭などの会場として使われており、魅力的な地下空間として知られている。ここでは、先日、服部浩之(インディペンデント・キュレーター、秋田公立美術大准教授)がキュレーションし、東京都美術館で開催されたKUA ANNUAL 2021「irregular reports:いびつな報告群と希望の兆し」展に出品したREMA(れま)の作品が展示されていた。

REMAは、葉や古柱材に日常の記録をドローイングしたり、それらを反転させた写真作品を制作している。それらはキャシー・アッカーの言葉や手法に影響を受けている。REMAの古木材にドローングをしたインスタレーションは、ギャルリ・オーブでは展示したが、オーブは関係者のみ、東京都美術館ではレギュレーションの問題で展示不可になったため、大々的に展示されるのは今回が初となる。会場は天井が高いため、古柱材が垂直に立てられ、大きさや狙いがより明確になった。REMAの作品も、3つの会場を巡回し、微妙に変異しながら、新たな表情を見せている。作品の展示自体が日記的な行為となったといえる。

同じく、京都新聞ビル地下1階の会場に、中澤ふくみ(なかざわ・ふくみ)のアニメーション作品が上映されていた。京都芸術大学では油画コースに在籍し、2019年、卒業展において美術工芸学科の学長賞を受賞して卒業した。在籍中は、「国際瀧富士美術賞」 優秀賞や「アートアワードトーキョー2019」 で後藤繁雄賞を受賞し、片岡真実のキュレーションによるKUAD ANNUAL 2019「宇宙船地球号」展にも出展している。しかし、2020年からは表現媒体と変えて、エストニア芸術アカデミーの大学院でアニメーションを制作しているという。

旧ソ連、バルト三国のエストニアは近年、投資振興と抑止力のために電子政府を推し進め、外国人でも電子居住権が得られるバーチャル国家としても知られている。指導教員であった池田光弘(美術工芸学科准教授)に、日本でもよく知られるチェコだけでなく、エストニアもアニメーションが盛んだとアドバイスを受けたという。

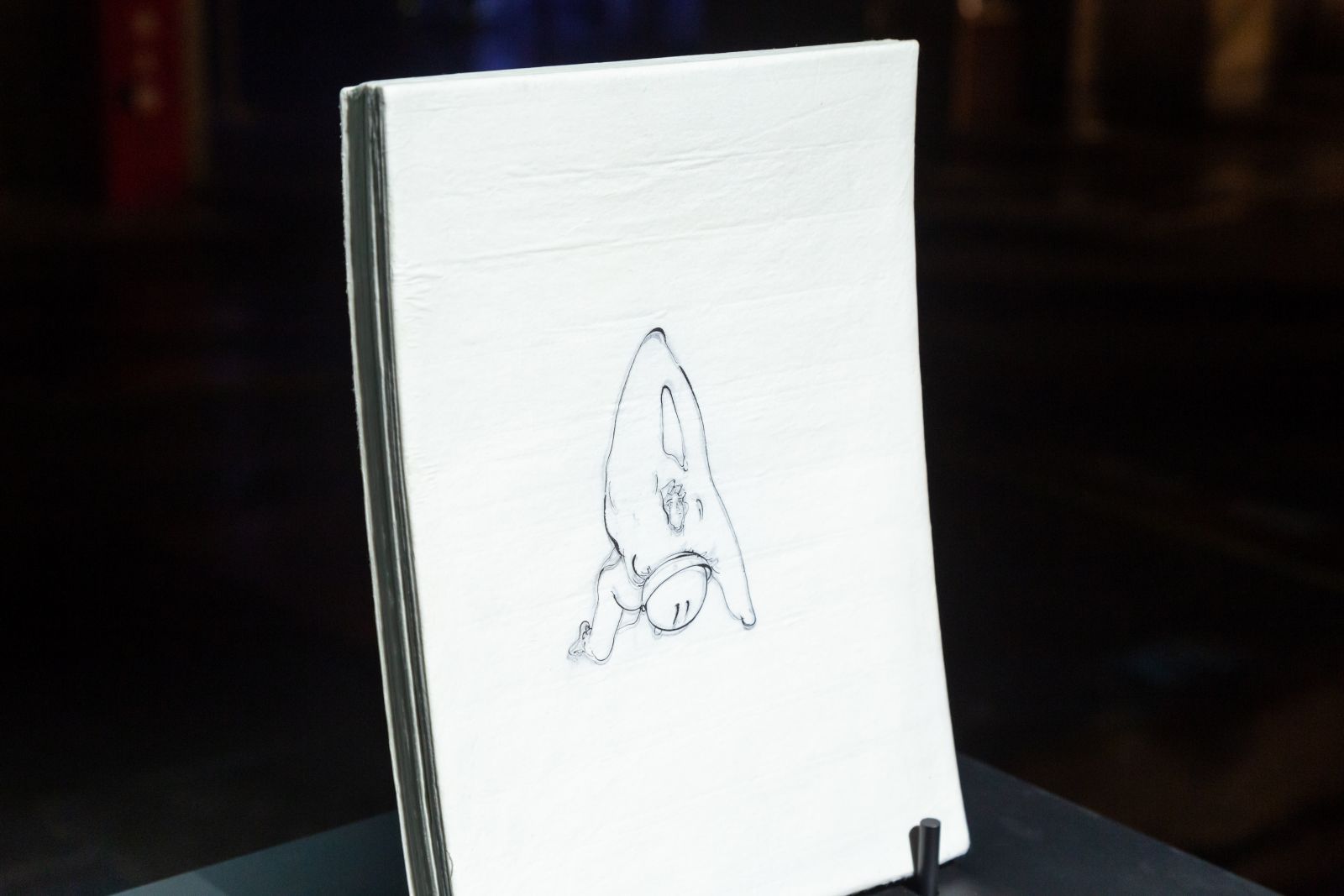

中澤のアニメーションは、和紙に墨で描かれている。専門であった油彩は、色が鑑賞者にこびているように思えて、線のみで表現していくことに変更したという。ここまで自分の専門性やメディウムを変える例も珍しいだろう。アニメーションでは、人間が想像する世界として、人間と何らかの道具が一体化し、さらに異なる道具へと変容していく奇妙で異様な状況が描かれている。和紙の地肌と墨のテクスチャーというミニマムな要素しかないにもかかわらず、人体の肉感が生々しく迫ってくる。また今回、初めて使用したという音が変容していくプロセスに効果的に入れられている。アニメーションの原画は、その時間層を示すために、糊で一塊にして展示された。

中澤は、日常の中で道具と一体化すれば、多くの道具や素材を消費しなくてもよい、自分のイメージするある種のユートピアであるという。この世界観は、物理的には非現実的かもしれないが、仮想空間においてはかなり「現実的」である。情報と一体化した世界にダイブする映画『攻殻機動隊』や『マトリックス』を想起させられる。VRやAR、MR、AIが発達すると、我々の脳内のイメージは、大澤のアニメーションにかなり近づくのではないか。そのような未来の世界観が、墨と和紙によるアニメーションという原始的な方法で描かれていること、エストニアという、現在もっとも電子化が進んだ国で制作されているという倒錯も現在的で興味深い。

このように、平面作品だけではなく、インスタレーション作品や映像作品を含めて、幅広い作品を紹介しているのも「ARTISTS’ FAIR KYOTO」の魅力だろう。また、アーティストを推薦するアドバイザリーボードには、京都芸術大学の講師陣だけではなく、塩田千春(京都精華大学卒業)、中村裕太(京都精華大学院修了)、加藤泉(武蔵野美術大学卒業)、薄久保香(東京藝術大学大学院修了、東京藝術大学油画准教授)、金氏徹平(京都市立芸術大学大学院修了、京都市立芸術大学彫刻科講師)、鶴田憲次(京都市立芸術大学名誉教授、堀川御池ギャラリー・@KCUA館長)など、幅広い大学の出身者や講師陣を集めて、狭い学閥に偏らないよう門戸が開かれており、公募の枠もある。公募枠で参加したアーティストは、さすがに高い力量をみせていた。

現在、日本の現代アートのアーティストが置かれている状況は、30年前に比べてはるかにいいといえる。ただし、2000年代から隆盛を誇った芸術祭は、しばらくは開催自体が困難を極めるだろうし、海外での展覧会やレジデンスなども難しいだろう。新型コロナウイルスは、冷戦崩壊後に広がったグローバル資本主義の脆弱性を突き、今後の世界的な文化産業の在り方も変容を迫られている。国家資本主義国と自由市場国、また、GAFAMなどのグローバル企業との軋轢もますます強くなるだろう。ワクチン外交の攻防も続き、残念ながら日本は周回遅れ気味である。日本の置かれている状況は決して楽観的なものではない。

当然、日本のアーティストもその影響下にある。しかしだからこそ、今までできなかった国内の現代アート市場を開拓し、国内の創造性を活性化するチャンスでもある。イズムの対立を超えた、クリエイティブ・エコノミーが立ち上がる契機が、アーティスト・京都の地から開かれることを期待したい。

最後に、今回から若手アーティストの活動を支援し、登竜門となることを目指して「ARTISTS' FAIR KYOTO 2021 Akatsuki ART AWARD」が設立されている。メイン協賛企業の株式会社アカツキが支援し、最優秀賞はANB Tokyo(六本木)での個展、その制作費として賞金100万円が授与される。今回紹介した中からは藤本純輝と檜皮一彦が優秀賞を受賞した。さらなる飛躍の糧となるだろう。

(文:三木学)

ARTISTS’ FAIR KYOTO 2021

| 会期 | 2021年3月6日、7日 |

|---|---|

| 会場 | 京都府京都文化博物館 別館/京都新聞ビル地下1階 |

| 時間 | 10:00~18:00 |

| 主催 | 京都府、ARTISTS’ FAIR KYOTO 実行委員会 |

| 共催 | 京都新聞 |

| 後援 | 京都商工会議所、一般社団法人京都経済同友会 |

京都芸術大学 Newsletter

京都芸術大学の教員が執筆するコラムと、クリエイター・研究者が選ぶ、世界を学ぶ最新トピックスを無料でお届けします。ご希望の方は、メールアドレスをご入力するだけで、来週水曜日より配信を開始します。以下よりお申し込みください。

-

京都芸術大学 広報課Office of Public Relations, Kyoto University of the Arts

所在地: 京都芸術大学 瓜生山キャンパス

連絡先: 075-791-9112

E-mail: kouhou@office.kyoto-art.ac.jp

.jpg)

.jpg)