(撮影:麥生田兵吾)

ドットや曲線など、ある単位やパターンの反復で大きなキャンバスを覆い尽くし、抽象的なイメージを描き出す美術家・大和美緒さん。2015年に京都造形芸術大学大学院(現・京都芸術大学大学院)を修了して5年目の今年、京都と沖縄で大規模な新作を2つも公開するなど、めざましい活躍で注目を集めています。京都にある彼女のアトリエを訪れ、在学中のエピソードや、制作でこだわっていること、そして、美術家としての仕事への想いを伺いました。

大和美緒 Mio Yamato

1990年生まれ。京都在住。2015年京都造形芸術大学大学院総合造形領域修了。ドットの連なりや一定の曲線など、ある単位やパターンを反復することで画面や空間全体を覆う作品を制作する。主な個展に「project N 74 大和美緒 YAMATO Mio」(2018年、東京オペラシティアートギャラリー/東京)、「VIVID-STILL:静か。鮮烈で_」(2017年、Gallery PARC、COHJU contemporary art/京都)など。主な受賞に「アートアワードトーキョー丸の内2015」小山登美夫賞(2015年、アートアワードトーキョー丸の内2015実行委員会)、CAF賞2015山口裕美賞(2015年、公益財団法人現代芸術振興財団)「アートアワードトーキョー丸の内2013」高橋明也賞(2013年、アートアワードトーキョー丸の内2013実行委員会)など。

https://mioyamato.com/

表現が大きく飛躍した大和さんの「2020年」

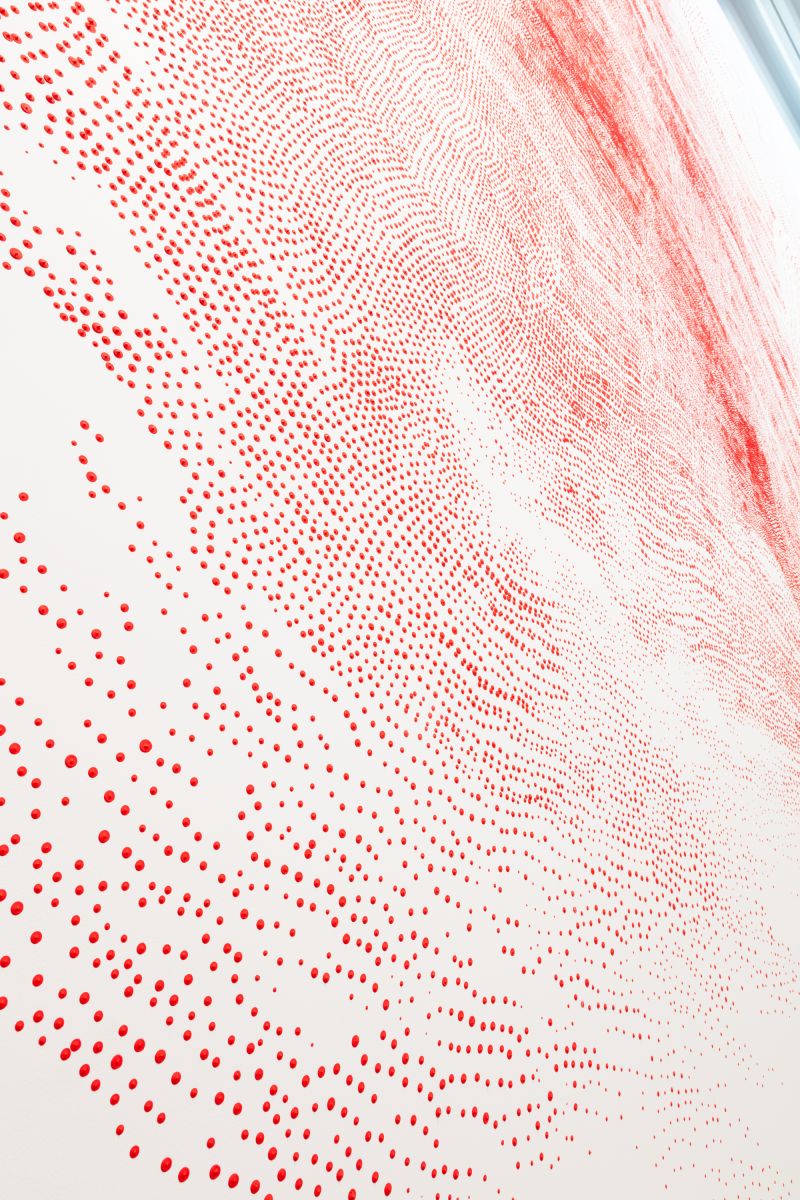

2020年2月27日、沖縄の那覇市にオープンしたアート&カルチャーが体感できるホテル「HOTEL ANTEROOM NAHA」のエントランスに、大和美緒さんの新作インスタレーションが登場しました。高さ6mのエントランス空間いっぱいに描かれた、ふわふわと浮遊するような赤いドットが印象的です。

大和さんがこれまでに手掛けた作品の中でも、一番大きなスケールの作品だそうで、「この作品《RED DOT (BIO)》は、自然と生命の営みを司る神秘的な存在として、この空間を訪れる人を包み込む構成になっています。今年2月、現地に1か月滞在して、エントランス空間全体に制作しました。沖縄の心地良い気候とともに、ぜひ体感してもらいたい作品です」と語ります。

「HOTEL ANTEROOM NAHA」のエントランス空間(高さ約6メートル)壁面全体に、絵具で直接描いたインスタレーションを制作。エントランス全体を周遊するように構成し、原摩利彦さんの美しいサウンドスケープと共に、訪れる方々を包み込むように迎えます。

https://okinawa-uds.co.jp/hotels/anteroom-naha/

そして、2020年10月31日からは、京都市京セラ美術館 東山キューブを舞台に開催中の「KYOTO STEAM 2020 国際アートコンペティション スタートアップ展」に参加し、創業100年を超える計測機器と医療機器のパイオニア、株式会社島津製作所とのコラボレーションによる新作《under my skin》を発表しました。こちらの作品も、赤いドットの描かれたガラス板が壁一面にずらりと並び、見るものを圧倒します。

「KYOTO STEAM 2020 国際アートコンペティション スタートアップ展」で公開中(〜2020年12月6日まで)の、株式会社島津製作所とのコラボレーション作品。一辺20cmほどのガラス板に、デジタル生物顕微鏡で撮影した大和さん自身の血液細胞の画像を、赤い絵具を用いてうつしとり、全286枚で構成した大規模な作品。

《under my skin》の制作にまつわるエピソードを伺うと、

「実はこのスタートアップ展で公開した作品は、今年3月に一般公開される予定だったのですが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響のため、公開されたのは、関係者のみ入場できる内覧会だけでした。そのときは東山キューブではなく本館で展示したので、天窓からたっぷりと自然光が入る展示空間に大きな展示台を作り、その上に200枚のガラス板を並べました。ただ、美術館の大きな展示空間を効果的に使うことができておらず、正直なところ、『まだ足らない!』と悔しい思いをしていました。もっと作品への没入感を得られるようなボリュームにしたかった。

そこで、今回の一般公開に向けて100枚ほどガラス板を増やし、より作品の世界に入り込んでもらえるようにアップデートしました。また、前回は展示台にガラス板を水平に並べることで、たとえば、顕微鏡のプレパラートを覗き込むような構成にしたのですが、今回は壁面に垂直に設置し、さらに照明も、職人さんに綿密な計画を組んで当てていただき、見せ方を変えました。

一番意識したことは、鑑賞してくださる方の感覚と、私の感覚とが、直接つながり合うというイメージです。どうすれば、感性的な透明度を保った状態で作品を自立させてあげられるか。これは、作品づくりにおいて、いつも自分が大切に考えていることです。“感性的な透明度”を保つには、それなりの仕組みや仕掛けが必要になってきます。今回の場合は、総重量180kgを超えるガラスと絵具でできた作品を、どうすれば軽やかに、そして安全に見せることができるかというのがポイントでした。設置の方法は、美術館の建築士の方に協力いただきながら、見え方から設営手順にいたるまで何度もテストを重ねて今回の方法を確立しています」。

“作り方”から考える ― 作品作りの基礎

6mもの空間全体を埋め尽くしたり、約300枚ものガラス板に描いたり……と、今年公開された大和さんの作品のスケールの大きさには驚かされます。これらの作品は、どのように制作しているんでしょう?と聞くと、現在はアシスタントとともにチームで作り上げているのだとか。「1つのプロジェクトが完成するまでには、ひとりで制作していたときとは違ったアプローチが必要です」と大和さんは言います。

「作品を作り上げてゆくために、『作り方』そのものを一から考えていくことが大切な場合があります。沖縄で公開した《RED DOT (BIO) 》の場合は、とても大きな作品だったので、クオリティを保った状態で仕上げるためにさまざまな工夫をしました。

たとえば、コンセプトを練るのと同時に、作品の力を空間にどう作用させるのか、知覚的なレベルでの検証が必要でした。そのためには、まず、展示空間の1/6サイズで原画を描きました。そして、それを1/10スケールの模型に張り込み、模型に頭を突っ込んで、鑑賞者の視点でシミュレーションを重ねました。たとえば、床からおよそ130〜150cmの位置から作品を観ると、どのように感じるのか。この空間に入ってから出て行くまでに、どういう導線になって、どのように視線が動くのか。そんなことを模型の中でシミュレーションして、もっとこういう風にした方が良いなと感じたら、それを原画に反映して……という地道なプロセスを何度も繰り返しました。

同時に、制作にかかる費用の検討も必須です。仕上がった原画を元に工期を割り出し、予算の調整をお願いして、絵具の協賛をお願いして、というプロセスがあります。さらに、短い工期でクオリティを維持して仕上げるために、建築現場の方法論を参考にしながら、現地での制作方法を考えました。壁面に直接描くために高所作業車の運転免許を取得したほか、アシスタントの採用活動も。54リットルもの絵具を練った経験も印象的でした。そうやって、大勢の方に協力していただきながら、どうにか完成に漕ぎ着けることができました」。

作り方から考える――。現在は美術家として活動する大和さんですが、2009年、京都造形芸術大学(現・京都芸術大学)に進学したとき選んだのは、意外にも空間演出デザイン学科 ファッションデザインコースでした。

「中高一貫校の普通科から進学したのですが、ファッションデザインコースを選んだのは『服が好き』という、かなりシンプルな動機でした。当時、自分の周りにいる芸術に関わる仕事をしている大人といえば、美術の先生と画塾の先生だけ。自然の豊かな地域でのんびりと過ごしていました。芸術に関する情報は美術の先生が教えてくれることだけでした。

そういう環境から大学に入学して、世界が激変します。入学してすぐ、1年生の前期の授業は現代アーティストの椿昇先生と空間演出デザイナーの大野木啓人先生のお二人が担当してくださりました。毎日、浴びるように芸術にふれる日々。このときの授業がとてもおもしろかったです。空間演出デザイン学科の全員が7人一組のチームになって、鳥取砂丘で砂像を作るという授業だったのですが、これがまさに“作り方を作る”という内容だったんです。コンセプトを練り、プランを立て、プレゼンをして、プランを練って、道具を作って、実際に作品を作り上げるという、アートプロジェクトの一連のフローをなぞりながら、みんなで一つのものを作り上げていく。それが本当におもしろくて、世界が一気に広がって、制作することが楽しくなりました」。

砂像プロジェクトや、「京造ねぶた」といった学内のプロジェクトだけでなく、学外のプロジェクトにも積極的に参加していたという大和さん。映画『トランスフォーマー』の新作公開に合わせたコスプレコンテストにチームで参加し、優勝した経歴もあるとか!

「映画『トランスフォーマー』や、アニメ『ビーストウォーズ』を参考にしながらオリジナルのキャラクター5体を製作しました。バトルものの脚本を考えてみんなで練習し、関西テレビのエントランスで披露するという…楽しい思い出です(笑)

当時は、『自分がやりたいことって、なんだろう?』と思っていて、自分の得意なこと、やりたいことがよくわからず、苦しかったことを覚えています。なので、少しでも自分の興味があることにはとにかく向かって行こうと思い、現場でいろいろ経験するために、さまざまなプロジェクトに参加していました。毎日がむしゃらに取り組んでいました」。

そして2011年に、大和さんは2つの大きな決断をします。1つは、3年生から美術工芸学科に転科して、作品制作により没頭すること。もう一つは、自分のアトリエをもって自活すること。

「実家のある滋賀から1・2年生の間は通っていましたが、3年生からは生活費と家賃をアルバイトで稼ぎながら京都市内に下宿して、大学の制作物やプロジェクトに取り組んでいました。美術工芸学科では総合造形ゼミに在籍して、領域を横断した制作に熱中していました」。

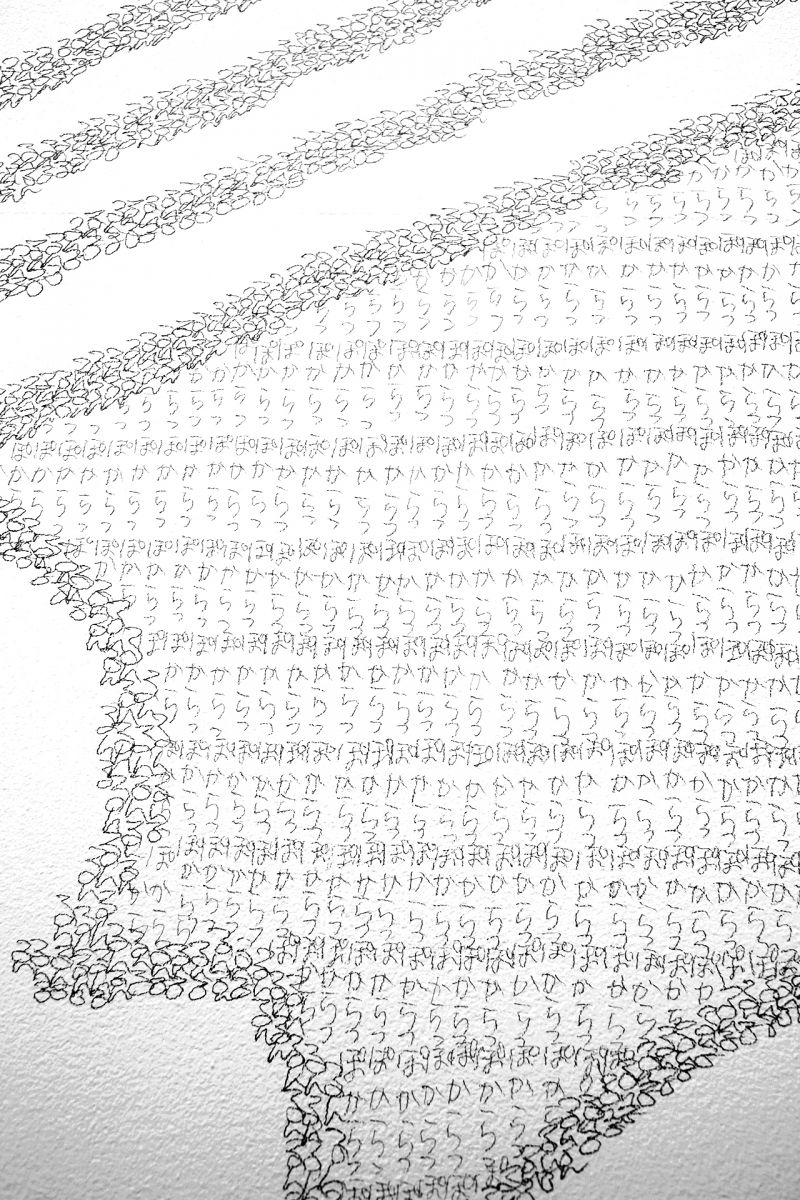

そして2013年、卒業制作展で発表した《METAMORPH》は、「HOTEL ANTEROOM NAHA」での作品にも通じるような、壁面全体を使ったインスタレーション作品でした。

「当時は、どうすれば“作品”と呼べるものができるのかがよくわからず、とにかく手を動かすことで何とか形にならないかな…と考えていました。自分の“想像力”や“造形力”といった基礎的な力を、全然信用していなかったんです。その頃のスケッチブックには、スケッチよりも詩や言葉がたくさん書いてありました。

卒業制作では、“からっぽ”や、“るんるん”といった言葉を、壁に鉛筆で何度も書いていくことで作品を作りました。遠くから見るとグレーの壁紙のようですが、近づくと部屋中が小さな言葉で埋め尽くされているとわかる、という作品です。一見すると静かだけれど、とてもうるさい部屋。

このときの《METAMORPH》の作り方は、現在制作している《DOT》《LINE》シリーズと地続きになっています。とても小さな力がたくさん集まると、大きな構造や、“営み”と呼ぶものにつながっていると考えています」。

“自然と人”の関係を考えながら制作

2013年春からは京都造形芸術大学大学院(現・京都芸術大学大学院)に進み、大和さんは2人の恩師とともに自身の制作を進めていきます。1人目は海洋研究から植物研究までさまざまなアプローチをされている銅金裕司先生です。

「銅金先生は空間演出デザイン学科の先生でもあったので、学部生の頃から長く教わっているのですが、自然や植物と人がどうやって関わっていくかという視点でさまざまな作品を制作していらっしゃいました。たとえば、"6本目の指を感じる"という体感型の作品や、“アリジゴク” に描いてもらうドローイングも印象的でしたが、特に記憶に残っているのは“nとする”という謎めいたテーマの課題です。

“nとする”というお題はどう解釈しても良くて、アプローチも何でも良い。それを18歳やそこらの1年生が、自分にとっての“n”を『どうやって作るか』というところから考えるんですが、何をやっても良いし、どう解釈しても良いとなると、作品ができてきたときに学生の実力差が明らかになるのを感じました。謎のテーマからカッコイイ作品を作る人、おもしろい作品を作る人、よくわからないけど魅力的な作品を作る人がいて。自分がどうがんばっても及ばない、同年代の人たちがたくさんいることを知りました。そして、『自分ならどうやったら良いものが作れるか?』ということを意識して制作していくことは自分の糧になりました。

また、銅金先生は蘭の花の研究もされているのですが、実は私の祖父が蘭の花の生産者で。そんな共通点もあって、大学院時代の自分のアトリエには祖父の蘭農園から貸してもらった苗を置いていました」。

大和さんは、自身の制作における方法論について、こう語ります。

「制作作業に没頭していると、勝手に絵が育っていくような方法論を組み立て、作品が自律して育っていく様子を観察しながら制作しています。とはいえ、完全に自律しているかというと、そうでもなく、どこかで少し私の意識も介在しています。全体のコントロールができるかできないか、というギリギリの線を狙うことが、私の制作における方法論と言えるかもしれません。

《DOT》《LINE》シリーズも、無機的な反復プロセスの結果が画面にあらわれていますが、できあがってから見てみると、地層や鉱物のような有機的なイメージが思い浮かぶような気がします。自然と人との関係を考えながら制作することが多いです」。

大和さんが“自分の原点”と語る、祖父の手がける飛喜多蘭農園。「祖父の手がける蘭の温室が大好きで、《RED DOT》の作品プランはこの場所で生まれました」(大和さん)

呼吸するようにできること

2人目の恩師は彫刻家の名和晃平さん。大和さんは、「アーティストが社会と接続して活動してゆくとは、どういうことなのかを間近で学ばせていただきました」と語ります。

「最初の出会いは、名和先生のクリエイションの現場を共有させていただく“ULTRA SANDWICH PROJECT”という通年のプロジェクトでした。興味があって参加してみたところ、プロジェクトに参加する学生がいつもなら少なくとも10人ほどいるそうですが、私の参加した3期生は自分1人だけで(笑)。名和先生がディレクターを勤める『SANDWICH』も1年目というタイミングで、建物の外壁塗装なども手がけながら、プロジェクトの打ち合わせにも同席させていただいたりして、本当に貴重な経験をたくさんさせていただきました。

学生時代に心がけていたことは、先生やスタジオのスタッフさん、技官さんをはじめ、いろいろな現場で出会う先輩方に話を伺うことでした。いまの仕事に行き着いた経緯や、何がつながっていまここにいるのか、どうやって生きてきたのか、といったエピソードを伺ったり、現場での姿を見せていただいたのですが、名和先生は、現代美術の現場のおもしろいところから、逆に、そうではないこと、むしろ厳しいことまで、包み隠さず、あらゆるものを共有しようとしてくださりました」。

美術家をなりわいとしていくためにはどうするか? 大和さんは、学部3年生のとき実家を出て自活する道を選んだ2年後、大学院に入るタイミングでは仕事を見つけ、大学院と仕事の二足のわらじで制作を続けていたそうで、

「ファッションブランド『ヒロココシノ』のアトリエでアシスタントをさせていただく機会に恵まれました。京都で大学院に通いながら、芦屋や東京でアシスタントという刺激的な日々を送りました。会社では、コシノヒロコさんのすぐ隣でクリエイションを担当させていただくという大変貴重な経験も…。体力的には大変な面もありましたが、とても重要な時間をすごしました。

芸大へ進みたい、と高校生の自分が両親に相談したとき、大学を卒業した後の将来像をはっきりと示すことができず、とても心配をかけました。そして私自身も、『社会に出てアートに関わりながら生きてゆくのは、どういうことか』が、よくわかっていませんでした。

中高一貫校の普通科から芸大に進学して思ったのは、世界って、とんでもなく広くて、おもしろい!ということ。ですが、世界はあまりにも大きすぎて、そんな中で、一体、私はどうしたら良いのだろう?と、希望と同じだけ、不安も強くありました。

自分のやりたいことが、よくわからない。それで、がむしゃらにいろいろな現場へ行って経験を積み重ねても、それでもわからない。そんなとき、名和先生に相談させていただいたことがありました。『自分のやりたいことがわからなくて、これからどうやって生きていけばいいのかも、よくわからないんです…』って。いま思えば、なんて直球な質問を……と思いますが(苦笑)、先生はしばらく考えた後で、一言、アドバイスをくださいました。『あなたが呼吸するようにできることを、すればいい』と。

これまで、社会に出るということは、自分にとっては、広〜い未知の世界に放り出されるようなイメージでした。そのため不安が強くあったのですが、このアドバイスをいただいてからは、『自分自身が方位磁石のようなもので、自分とフィットする方法を少しずつ探していけば良い』と考えることができるようになりました。制作や学内外のプロジェクト、仕事でさまざまな人と関わりながら、“こんな感じで私は社会と関わっていけるんだな”と時間をかけて経験するうちに、だんだん社会と関わることに対して実感をもてるようになり、気がついたら一歩ずつ前へと進んでいたようだ、という感じです」。

インタビューの最後に、大和さんの仕事観について聞いてみました。すると、

「子どもの頃に京セラの創業者、稲盛和夫さんの本を読みました。その中に『人生の中で仕事に費やす時間はとても長いから、なるべく自分が熱心に打ち込めることを仕事にするといい』というようなことが書いてあって。また、『仕事の結果は“考え方×熱意×能力”の3つの要素の掛け算で決まる』とも書いてありました。私の場合は、能力や才能といった値はそれほど高くないので、前向きな考え方と誰にも負けない熱意でフォローしながら、なんとか戦ってゆければ良いなと思っています」。

取材時は、2020年12月上旬に米・マイアミで開催されるアートフェア「UNTITLED Miami Beach」に出展するため、アシスタントと急ピッチで制作に取り組んでいた大和さん。「2017年のUNTITLEDにも参加したことがありますが、今年のUNTITLEDはOVR(オンラインビューイング)空間に展示されると聞いて、新しいアートフェアのあり方を伺うことができそうで楽しみです」と笑顔でインタビューを締めくくりました。国内外でますます活躍が期待される大和さんのこれからに、ぜひご注目ください!

(取材・文:杉谷紗香)

KYOTO STEAM 2020「国際アートコンペティション スタートアップ展」

| 会期 | 2020年10月31日〜2020年12月6日 |

|---|---|

| 会場 | 京都市京セラ美術館(新館 東山キューブ) |

※観覧方法等の情報は、京都市京セラ美術館のWebサイトをご覧ください。

https://kyotocity-kyocera.museum/

京都芸術大学 Newsletter

京都芸術大学の教員が執筆するコラムと、クリエイター・研究者が選ぶ、世界を学ぶ最新トピックスを無料でお届けします。ご希望の方は、メールアドレスをご入力するだけで、来週水曜日より配信を開始します。以下よりお申し込みください。

-

京都芸術大学 広報課Office of Public Relations, Kyoto University of the Arts

所在地: 京都芸術大学 瓜生山キャンパス

連絡先: 075-791-9112

E-mail: kouhou@office.kyoto-art.ac.jp