専門性を超え、開かれたフィールド

近年、学問では、学際的・インターディシプリナリー・新学問領域などと言った、既存の学問を超えて、大きな課題に向き合ったり、新しい領域を開拓したり、共同研究したりする活動が求められるようになってきている。それだけ一つの分野だけは解決できない出来事が多くなっている証拠だろう。学問の発展に従って、往々にして専門領域が細かく枝分かれする傾向にある。その分、幹から遠くなり総合的・俯瞰的に見られなくなる欠点があるが、その揺り戻しが起こっているように思える。

アートにおいても同じことがいえる。今まで洋画・日本画・彫刻・金属工芸・陶芸・版画・写真・映像など、さまざまな素材に即した表現技法が作られ、一つの分野として築かれていった。しかし、それらは今日においては、「コンテンポラリー・アート」という同じフィールドで競いあう手法の一つにすぎない。それぞれの専門性を高める、深めることは必要だが、それだけでは現代の複雑な様相を捉えられなくなってきている。アーティストに必要なのは、個人的かつ総合的なビジョンと、それを表現するための適切な技法を選び取る力だろう。そのようなビジョンや選択能力はいかに身に付けられるのだろうか。それはさまざまな場での実践や背景の異なる他者との対話しかないのではないだろうか。

今回、さまざまな素材や技法を使いこなし、性質の違う空間やメディアで表現活動を続けるアーティストのミヤケマイ(本学美術工芸学科教授)は、美術工芸学科の学生・大学院生たちに、その実践の場を与えることを試みた。学内での発表、特に現在のようなコロナ禍で制限がかかっている状態では、作家を知る鑑賞者しか来ない。このような難しい状況の中、感染症対策を徹底した上で、開かれた実践の場を提供したのがワコールスタディホール京都だ。

ミヤケは、「Foundation」というテーマを与え、応募した美術工芸学科の学生、大学院生90名ほどから、本学教員の竹内万里子(批評家、キュレーター)、椿昇(アーティスト)らの審査員と10名を選抜した。Foundationとは、建築においては「基礎」、化粧においては「下地」、服飾においては「下着」、組織においては「財団」など、物事の基礎・根幹をなすという意味がある。今回は、表現の基礎、作家の土台となることを意図している。大学生・大学院生は、その基礎、土台を作るもっとも重要な時期だといえる。だからこそ、この時期に一つの専門分野に固執してしまえば、新たな冒険ができなくなってしまう。卒業後の方が制作に対する経済的・空間的な制約がはるかに高いからだ。

「クロスフロンティア」と題された本展には、一つは専門分野を超えること、もう一つはギャラリーや美術館などのようなホワイトスペースではない場所で展示するという、将来作家活動をするにあたって重要な二つの「フロンティア」への挑戦が狙いとなっている。結果的に6割が学部生でかつ、外部での展覧会の経験者が少ない中、彼らは今までの自分の殻を超えて新たな地平を開拓するために、さまざまな人と意見交換をしながら実験的に進めていった。そこで「生き延びる」ことが、将来にわたって作家活動のみならず人生の糧になると信じて。その挑戦を後押しするために、ミヤケや担当教員たちは、出品作家と対話し、知識や技術的なサポートを行いながら共に展覧会を作り上げており、会全体がスプリングボートの役割を果たしている。

ワコールスタディホール京都は、ギャラリー空間はあるが、講座を行う部屋やコミュニティエリア、デスクスペース、ライブラリーなど、用途の異なる空間があり、それらをどのように活かすかも大きなチャレンジとなった。

日常における見えないものの視覚化と空間・機能への擬態

まず、ワコールスタディホールの入口には戸田樹(とだ・たつき)のアルコール消毒液を使った作品が「展示」されている。テーブルの上にはコロナ禍においてよくあるアルコール消毒液が吊られており、訪問者は各自プッシュして手を消毒する。そこまではよく見られる風景であろう。しかしその下に置かれた白いテーブルには消毒液が飛び散ることで無数の水滴の痕跡ができ、模様を描いている。

よくクシャミの飛散シミュレーションや蛍光粉末を使った接触感染の検証が報道されているが、ウイルスを打ち消す消毒液の飛散については検証されたことはないだろう。戸田は、感熱紙で出来た映画のチケットが消毒液によって溶けたことから、本作を思いついたという。感熱紙のシートは一週間ごとに取り替えられる。それは不特定多数が描いた「ドリッピング」の作品となり、コロナ禍の人々の無意識を写し出すだろう。

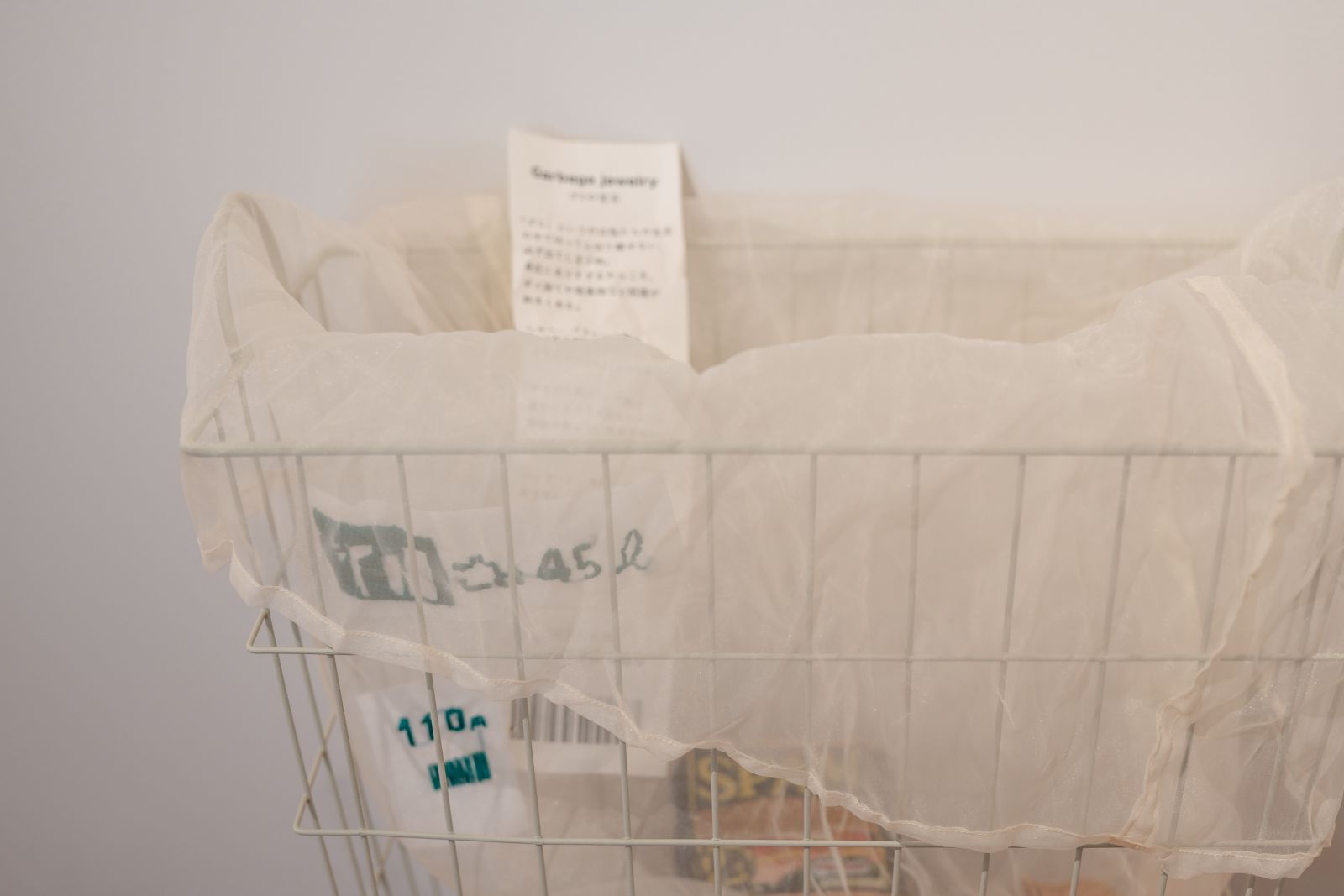

次に、会場に入るとショップコーナーがある。ワコールスタディホール京都の機能の一つだが、今回は一部の展示作品とマルチプル作品とが同等に扱われ展示とシームレスにつながる空間構成を、プロダクトの学生スタッフと近隣に連動して展示している。また、日頃学生を指導している教員たちの作品集を並べるなど、これまでの指導の軌跡や影響が感じられるように展示されている。それと並列して学生、ミヤケや教員たちが制作した商品が実際に販売されている。その並びに江藤菜津美(えとう・なつみ)の「ゴミ」の作品が展示されている。

江藤は、自粛期間中に閉じこもりがちになる中、室内にゴミが増えていく速度に驚いたという。同時に、レトルト食品、缶詰、弁当ケースなどの大量生産されるゴミに全く関心を払っていないことに気付き、ゴミを刺繍で作ることを思いついた。よく見るレトルトカレーや缶詰のパッケージ、ゴミ袋は、刺繍で精巧に再現され、「手作り」の「温かさ」が醸し出されていた。パッケージをそのまま平面図のように展開し、そこから布を切り取って成形したというから、まさに原寸大である。

大量生産の既製品は、同じ形のものは大量にあるが、個体としては一つである。使用してゴミになることでその唯一性が初めて明らかになる。江藤の行為は、ゴミとなって唯一の物となるプロセスをなぞる行為であろう。それはアノニマスなゴミを視覚化し、意識上に縫い上げることでもある。手作りの「ゴミ」は、値付けされその他の商品と並んでいるため、ポップな商品に変容している。刺繍の素材だけではなくウォーホルの《キャンベルのスープ缶》(1962)を想起させるような配色の微妙な操作もポップなアイコンに見える要素だろう。

堀川通と八条通の交差点が見えるガラス張りの角部屋はコミュニティエリアとなっており、デスクや展示物などが置かれた開かれたスペースである。長田綾美(ながた・あやみ)はその天井から透明シートによるインスタレーションを行った。

長田は、ブルーシートなどの既製品の織物を加工する作品を制作している。ブルーシートは被災地などで仮設的な覆いとして使われることも多く、ネガティブなイメージがある。彩度の高い青色が景観上、目立つこともあり、色相や明度を変える提案がされていたりする。しかし長田は、ブルーシートの色が綺麗だと思う瞬間があったという。長田がブルーシートに加工を施し、さまざまな物を縫い込んだりする行為は、装飾性を持たせると同時に、人々のネガティブなイメージを一つひとつ剥ぎ取る行為でもあるだろう。

今回は、ウェブをテーマに、透明シートに架空のURLを出力した細長い紙を張り巡らせ、交差するところを待ち針で止めていくインスタレーションを制作した。交差する点は、ウェブの構造であるハイパーリンクを思わせる。「価値とは何か」をテーマにしている長田は、物そのものではなく、社会が価値を規定しているという認識がベースにある。Googleは初期の検索ランキングに、どれだけ多くのサイトからリンクされているか、というアルゴリズムを採用した。それも価値がそのものではなく他者、社会が規定していることを示している。しかし、そこから漏れ落ち、逸脱し、解れた「糸」が実は価値の網目から逃れるために必要な要素かもしれない。網目から下に落ちている紙はそれを暗示しているといえる。

透明シートを吊っているリング状の物体の内側にLEDで文字が流れているが、それは長田の作品ではない。それぞれが空間や機能への擬態をしており、仮設と常設、作品と設備、日常と非日常が織りなすキュレーションとなっているのだ。今回、参加学生に求めていたことに、私的で内向的なドグマに陥ることなく、時代状況や環境、社会に向き合い応答することが含まれていたが、それは展示空間の環境と向き合うことでもある。マクロとミクロの環境の「クロスフロンティア」を開拓すること。これらは、それを実践した好例となった。

ギャラリー空間から見る自然と不自然

ワコールスタディホールのギャラリーに入ると、3つの大きな作品がある。それぞれ関係性を結びながら、一つの空間をなしているように見える。

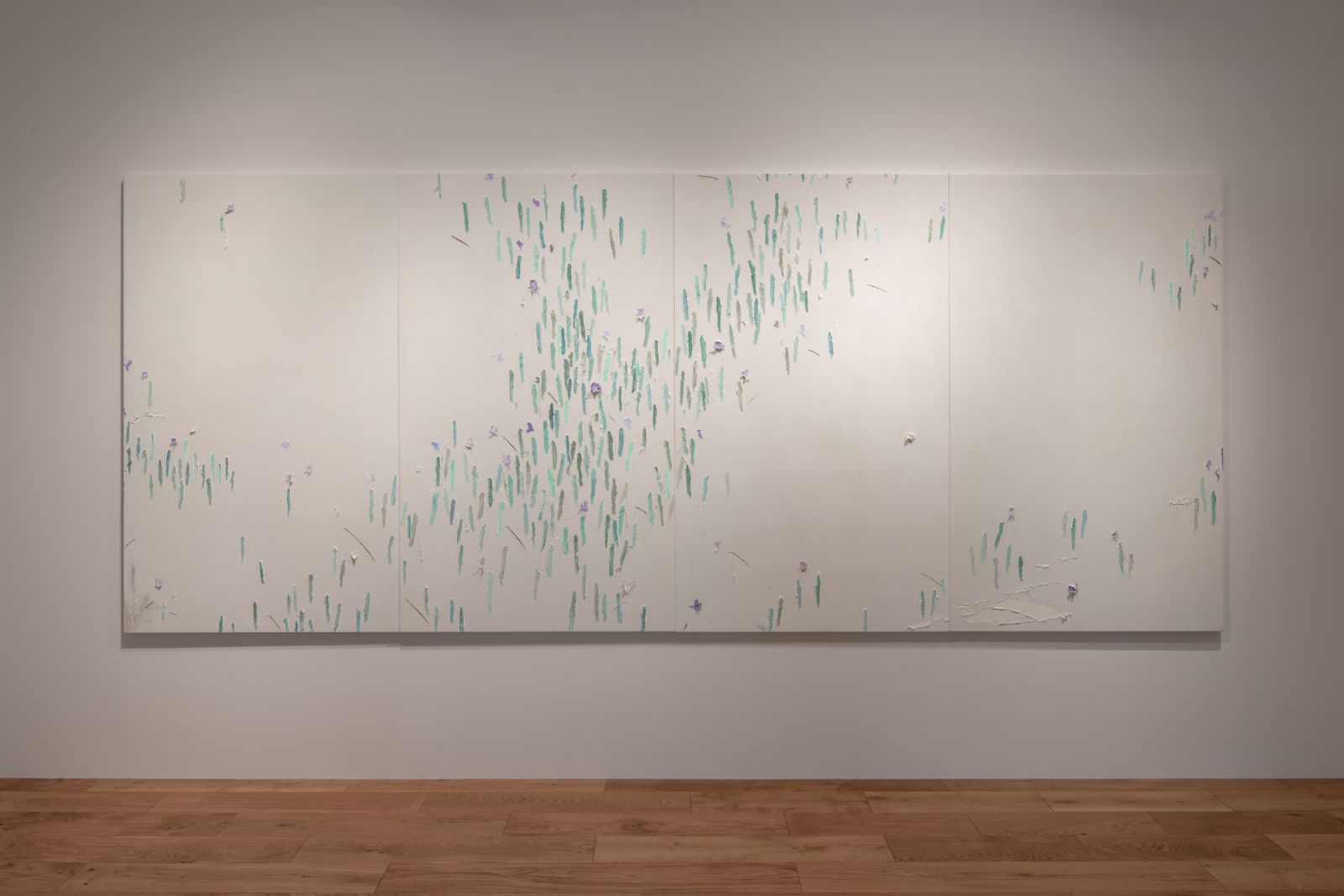

奥に展示された藤本純輝(ふじもと・あつき)が制作した大きな絵画は、短い緑の線によって構成され、その集積と余白がゲシュタルト心理学のように別の何かに見える効果を持っている。特に今回、紫の斑点を間に入れることで、尾形光琳の《燕子花図屏風》を思わせるリズム感を作りあげた。その技法は油画であるが、単純な油画ではない。特にこだわっているのは下地の要素を兼ねた生地であろう。藤本は、通常の油画のキャンバスではない、生地に工夫を凝らしている。網目の細かい種類の異なる綿布を3枚重ねて、時折切り目を入れているため、模様を描いていたり、白いペイントをしているかのように見え、認識が錯綜する。

そして、生地に白い絵の具の線を厚く塗った上に、緑系の色を置き、徐々にグラデーションや揺らぎをもたせている。盛り上がった白い縁取りは、切り取られた生地の襞(ひだ)のようにも見えてくる。さらに、穴を開けた生地の上には、紫を少し入れ、燕子花のような印象を与えている。花弁が垂れているようにみえるのは実際に3層の布がめくれているからである。絵の具と、3層の下地に切り込みを入れることで、塗りと切取りの境が分からない半立体的で物質的な質感が現れており、重層的で揺らぎのある絵画に仕上がっている。

通常、小さな画面サイズで描いている藤本だが、本展のコンセプトと空間に合わせて大きくすることによって、琳派を思わせるアイソメトリック図のような2.5次元的な表現と空間の余白で描く大胆な方法を獲得し、新機軸を打ち出したといえるだろう。

いっぽう、石田野乃花(いしだ・ののか)の作品は、天井から吊り下げられた半径1メートル弱の円形の鉄のパイプから、桃が描かれた綿布を吊り下げたインスタレーションになっている。一部開いた部分から内部に入れるようになっており、鑑賞者は熟れてぶらさらがっている桃に囲まれることになる。

ロール状の布に絵を描き、円周状にした内部で鑑賞する手法は、18世紀末にスコットランドの画家、ロバート・バーカーによって開発され「パノラマ」と命名された。パン(pan)は全体、オラマ(orama)は眺めという意味を組み合わせた造語である。360度の風景を写す手法であり、観光地や戦場を再現する装置としてヨーロッパ中に普及し、日本でも浅草や難波などで作られた。パノラマのような遠方の風景ではなく、遠近法や陰影法とは真逆の技法で、果樹園で囲まれるような効果に用いたのはおそらくほとんど例がなく、逆転の発想といえる。

中に入ると視線の上下に桃がリズムよく描かれていて、桃園に迷いこんだような表現になっている。画材は綿布に岩絵の具といった日本画のもので、個別に陰影は描かれていないが、上部の葉を薄く、下部の葉を濃く描きわけられており、木洩れ日が漏れるような表現になっている。表面が鉱物系の顔料で光っているのも効果的である。そのリズム感は鈴木其一の《朝顔図屛風》を想起させられる。

石田は、展示を本格的に行うのは本展が初めてというから、その画力もさることながら、展示をイメージする潜在的能力もあるといえる。本展の狙い通り、後の飛躍に繋がる大きな経験となったのではないか。

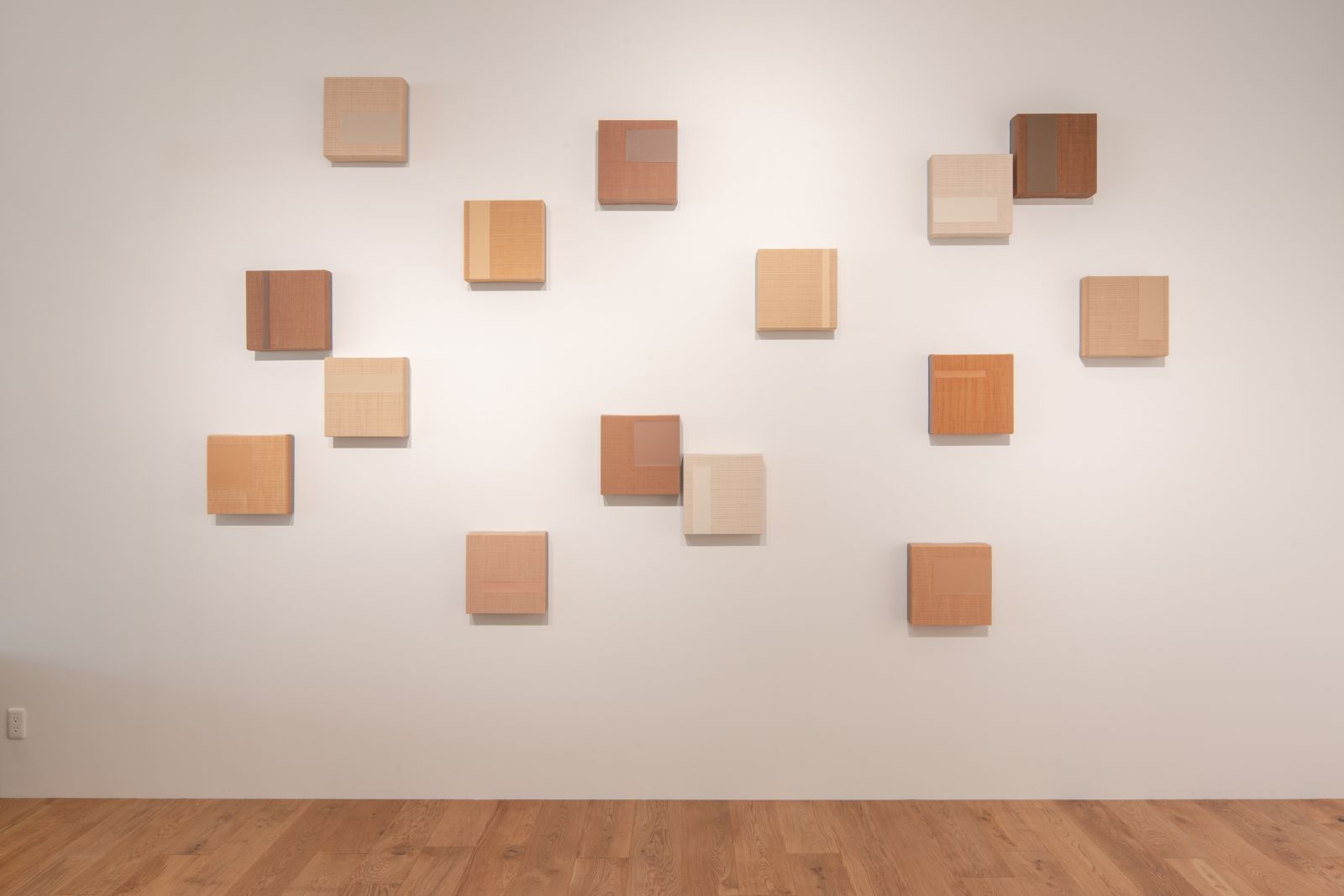

左脇の壁面には、伊藤史江奈(いとう・しえな)がキューブ状のキャンバスによって集積と分散のリズムを作っている。肌とファンデーションをテーマに天然染料を使用して糸を染め、正方形でキューブ状のキャンバスを制作した。

伊藤は当初、化学染料も検討していたが、本作のコンセプトである自然の姿と人工的な美しさの対比を引き出すため「草木染め」を選択し、大学近くの山で採った赤松などを使用したという。織によって表現していることを明確に打ち出すため壁面との境界に藍を施し、茶褐色から白までのさまざまな「肌色」の糸で編まれたキャンバスは、「ホワイトキューブ」ではまさに浮いており、織独特の傷やムラを生かし、一様ではないことを示している。そこに部分的に同色で丁寧に塗られたアクリル絵の具による「ファンデーション」は、ツルツルの平面になっており、織の凹凸が隠され、天然染料の発色の美しさを覆い均一にしてしまうという、ファンデーションや化粧の二重性を表しているようでもある。

一見、幾何学的なキューブ状のキャンバスが直接的に自然と結びついており、他の2点は虚構であることもギャラリー空間を重層化している要素だろう。

近いけど遠い隔たり、異なるけどつながる線

奥のライブラリーミーティングスペースにも、複数の作家が展示を行った。山神美琴(やまがみ・みこと)は、自身の性的アイデンティティをテーマに作品を制作した。近年ジェンダーの問題は、アート業界でも大きなテーマとなっているが、そもそも他人に恋愛感情や性的欲求を抱かないセクシュアリティも近年知られている。山神も他人に性的欲求を感じないというが、そのような自分を土が不要で空気中から水分をとるエアプランツと重ねている。山神はガラス張りの展示室、ワコールスタディホール京都に点在していた観葉植物などと作品をうまく融合させ、環境と溶け合うように空間構成をすることで空気のようなアンビエントな「性」を表現した。

自分の身体を被写体としているが、それらはパーツが切り取られたアクリル板に転写されており、顔もついていないため匿名性の高いモノとなっている。エアプランツを撮影しアクリル板に転写された写真が、合わせ鏡のように、アクリルの棒で距離を開けてジョイントされている。正面から見ると透明なメディウムのため、エアプランツと身体が多重露光のような像を結んでおり、アール・ヌーボー的な装飾性を称えている。しかし、側面から見ると距離が置かれ、エアプランツと同化しえない、あるいは交われない性を表している。

いっぽう、河南省出身の関仲元(Guan ZhongYuan)は、暗室のような暗闇にした友人の部屋で、内側を鏡面にした円筒から写真を長時間露光・多重露光して撮影し、室内での動きをライトで追いながら友人の姿を写し出した。それは顔がつぶれた「のっぺらぼう」のポートレートである。

杭州にある名門、中国美術学院で学び、森山大道や杉本博司に影響を受け、日本への留学を選んだ。関は、写真は自分にとって「文字」だという。まだ言語化されていない感覚は文字に表しようがない。それを写真なら視覚化し差し示すことができるのだ、と。留学している関にはリアリティのある言葉だろう。アートはその意味で文化圏を超える「文字」でもある。

留学当初、友人がおらず一人暮らしで非常に孤独を味わったという関は、「人との隔たり」をテーマにしている。今は友人もできたがコロナ禍の影響もありすでに3年間帰国していない。しかし多かれ少なかれすべての人が閉塞的な孤独感を味わっているといえる。本作は、長時間2人で一緒にいる共同作業によって生まれる。だからそこには孤独というよりも親密さが透けて見えるが、近くにいるから余計に「隔たり」を感じることもある。顔のないポートレートはその「隔たり」や「孤独」を表象しているようでもある。ブレて闇に溶け込む「顔」は、無数の表情を隠しているのだ。

関はコロナ禍の自分の生活を「ドアスコープから覗き込むようなもので全体は見えない。見えるようで見えない、コミュニケーションのとりづらさをコンセプトにしている、そこには人に対する恐れと自分自身に対する恐れがある。恐れが隔たりを生む」と言う。関にとってはこの作業は、「恐れ」や「隔たり」を可視化し、「文字」にして共有する行為だといえるだろう。同時に、心が通じあうことも、同じ「ドアスコープ」を通して見えてくるものであり、アンビバレントな状態が写し出されているといえる。

御村紗也(みむら・さや)は、同一平面にさまざまな質感の平面を塗り重ね、風景の輪郭線がそれらを横断する絵画のシリーズと、クローズアップした写真を拡大し転写した上で加工した絵画のシリーズを組み合わせて展示した。

御村は、本展のテーマから「覆う」という言葉を連想し、さまざまなテクスチャーで覆われた画面を超えてつなぐ線を描いた。それは幾つかの場面、意識の変遷があるうえでも心に残る線である。確かに脳の視覚情報処理ではテクスチャーや線、色などは段階的に処理されており、レイヤーになっている。それが総体として印象になり記憶になるわけだが、御村はその視覚情報処理を遡行し、印象的で記憶に残る線を描いたといえるだろう。

いっぽう、クローズアップした写真を加工した作品は、光の現象をとらえたものだ。例えば、ペットボトルのように乱反射したり、透過したりしているものをアップして転写し、その上で色をつけて仕上げている。光の状態の記憶といえるかもしれない。

前者はより遠景で線に残るもの、後者はより近景で色光として残るもの、である。それでも、コロナ禍において制限された視線の記憶だという。御村が新型コロナウイルスの感染状況が落ち着いた後、大きな移動をしたとき、これらの作風がどう変化するのか注視したい。

異なる伝統をつなぐ基礎

そして、受付横には鈴木日奈恵(すずき・ひなえ)が巨大なインスタレーションを展開した。鈴木は、「源氏香」をモチーフにし、銭湯や居酒屋などに使われるも木製の鍵「松竹錠」の作品を制作した。「源氏香」とは香木の匂いを味わう「聞香」の中で、「組香」と言われる競技の一種である。縦5本の線を基本として構成され、同じ香りだと思ったものの頭を横でつなぐ。全部で52通りのつなぎ方があり、『源氏物語』全54帖のうち、第1帖の「桐壺」、第54帖の「夢の浮橋」を除いてすべて対応している。

「松竹錠」は、板状の下駄箱の鍵で、戦後に靴の盗難が多発したため銭湯用に作られ、居酒屋などでも使われるようになった。共同浴場や靴を脱ぐ文化のある日本ならでは鍵だろう。「松竹錠」は確かに「源氏香」の形によく似ている。実際、鈴木は銭湯の鍵を見て「源氏香」の形との類似性を見て制作を思いついたという。「松竹錠」には「源氏香」の図が象られ、黒漆の下塗りに朱漆塗りを施すいわゆる「根来塗」にし、各帖のタイトルが朱で描いている。裏は国際化に合わせてアルファベットで象った。下駄箱という非工芸的な製品を工芸品のように見立て、元の素材を活かしてうまく根来塗仕上に昇華している。

本作は銭湯が多く、「問香」の伝統が息づく京都ならでは作品といえるだろう。また「立花」「茶の湯」「能楽」「漆芸」「陶芸」「水墨画」「書」など、室町時代に確立し、現在まで伝承されている日本文化の根幹をなす美術教育を採用している本学の基礎美術コースによって得た知識と教養、そして技術といえる。下駄箱という、歩くための必要不可欠な土台を扱っているアナロジーも興味深い。

下駄箱の中には『源氏物語』を通して受け継がれてきたような、各帖に合わせた「女性の秘密」に関するものが入る。紫式部が描いた『源氏物語』は、男性が主人公だが、光源氏に照らされた多様な女性像の集積であり、そこには当時の女性の悩みや苦しみが濃厚に閉じ込められ、また同じ痛みは現代においても継続していることを表している。それらをオリジナルの鍵を使って一つひとつ解放する。本作はそのような意図も込められている。

「Foundation」というテーマを基に、さまざまな領域を横断・開拓することを試みた「クロスフロンティア展」は、コロナ禍という現在の問題、過去から現在まで息づく文化、東西の技法、自身と他者、肌・性の多様性など、現代のわれわれを覆うものを乗り越えるさまざまなアイディアが試みられており、それぞれの跳躍の瞬間を目撃できる貴重な舞台となったのではないか。また、その跳躍は、少なからず芸術表現の可能性を一歩先に進めるものになったに違いない。本展は第1回目ということなので、次回の新たな飛躍を期待したい。

(文:三木学、撮影:顧剣亨)

「クロスフロンティア」京都芸術大学 美術工芸学科 選抜展 vol.1

| 会期 | 2020年11月6日(金)~12月18日(金)10:00-20:00 |

|---|---|

| 休館 | 土曜・日曜・祝日 |

| 会場 | ワコールスタディホール京都 |

| 展示参加者 | ZHONGYUAN GUAN 藤本純輝 長田綾美 御村紗也 戸田樹 山神美琴 鈴木日奈惠 江藤菜津美 伊藤史江奈 石田野乃花 |

京都芸術大学 Newsletter

京都芸術大学の教員が執筆するコラムと、クリエイター・研究者が選ぶ、世界を学ぶ最新トピックスを無料でお届けします。ご希望の方は、メールアドレスをご入力するだけで、来週水曜日より配信を開始します。以下よりお申し込みください。

-

京都芸術大学 広報課Office of Public Relations, Kyoto University of the Arts

所在地: 京都芸術大学 瓜生山キャンパス

連絡先: 075-791-9112

E-mail: kouhou@office.kyoto-art.ac.jp