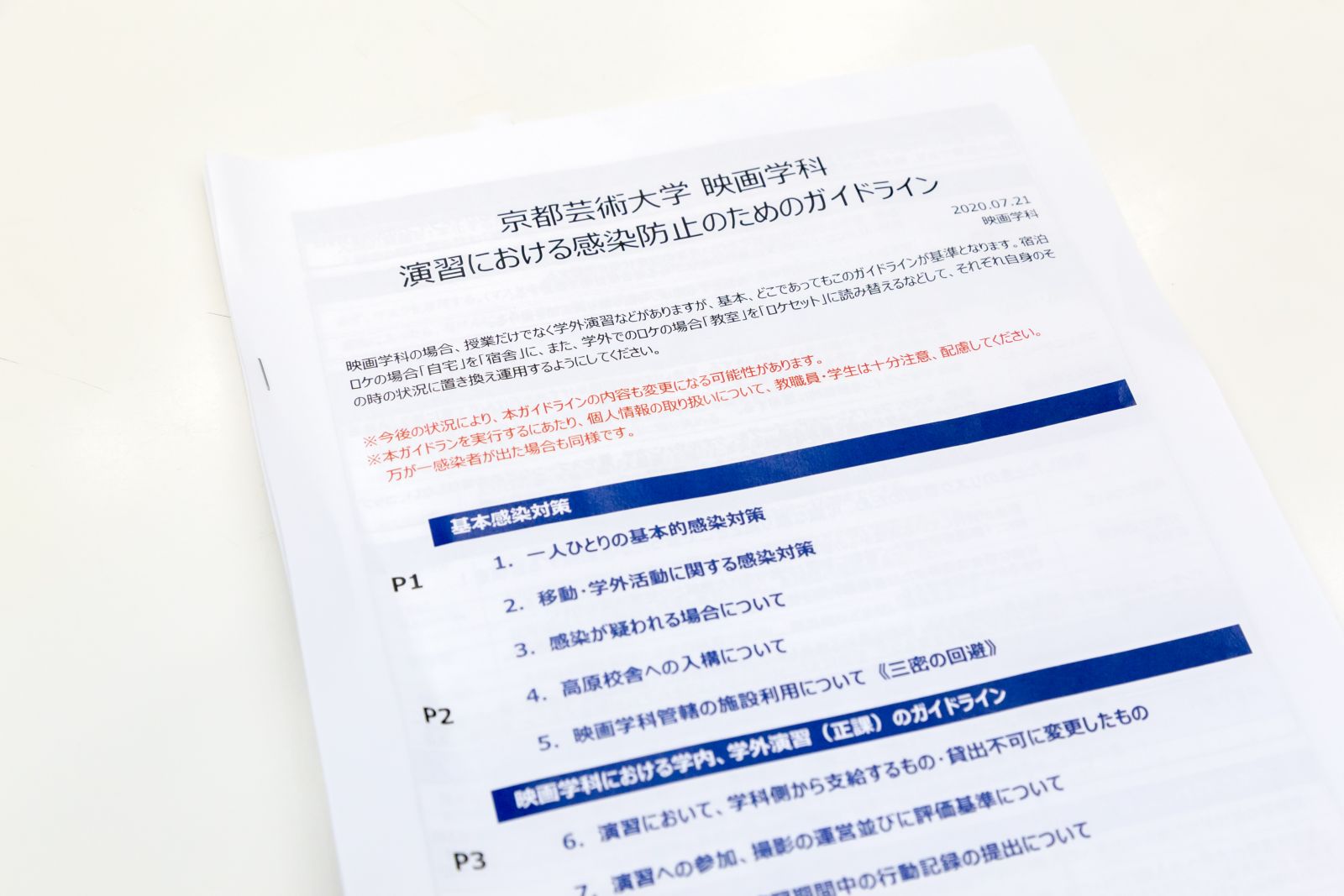

2020年7月、本学の映画学科が独自のガイドラインを公表しました。「映画学科演習における感染防止のためのガイドライン」と題された文書では、教室や道具の使用をはじめ、学外での撮影において守るべきルールまで、こと細かに示されています。なぜ、独自のガイドラインが必要なのか。このガイドラインで何を守ろうとしているのか。映画学科 学科長の北小路隆志先生にお話しいただきました。

どうすれば動き出せる?「3密」だらけの映画制作

「もうすぐ夏が来る」。学生たちの焦る気持ちが、オンラインの画面ごしにも伝わってきました。通常なら年次ごとに、1年がかりでひとつの作品をつくる映画学科。前期に練りあげた企画・脚本の撮影開始、つまりクランクインが、通常なら前期終了後の夏休み(夏期集中など)以降に設定されているのです。とくに、学生生活の集大成となる卒業制作では、いくつもの案を選抜し、前年度の終わりに企画を決定。新型コロナの流行前なので、当然、出演者同士が密に接するシーンや、学外での本格的な長期ロケも想定されていました。

そもそも、映画制作自体が「3密」のかたまり。演者もスタッフも密にからみあい、集まって議論を交わし、密閉されたスタジオでの長時間の撮影や設備の整った狭い部屋に閉じこもっての編集作業に没頭する。

感染リスクを完全に解消するのは困難だとしても、自粛中もオンラインで打ち合わせを続けてきた学生たちに、「どうすれば撮影をスタートできるか」を示す必要がある。そう、学科の全員が感じていました。

よそのガイドラインと比べて、あえて厳しいルールを選択。

もちろん、教員同士の間でも、考え方に温度差はありました。大まかにいえば、「できるだけ学生の企画や意志を尊重し、彼らが希望するアプローチを実現させてあげたい」という方向性と「コロナ渦の現状を鑑み、通常の制作方法と異なる発想や方法論へと学生を導くべきだ」という方向性です。どちらも正しいし、誤りとはいえない。だから双方の考え方を包含できるような発想を提示しなくてはいけない。「映画をつくることは学科の核である」という思いは共通していたので、ひとまず撮影があることを前提として、「できること」を考えることになりました。

結果的に、まとめられたガイドラインは、かなり厳しい内容となっています。映画や映像制作に関するさまざまな団体・大学が作成したものを参考にしていますが、たとえば、ひとつの団体だけが選択しているルールがあるとすれば、それも取り入れるといった網羅的な方向性での作成を心がけました。さらに、複数の医師からのアドバイスも反映。ここまで厳しくしたのには、学科からの2つの思いが込められています。

できないピンチから見つかる、新しいチカラがきっとある。

ひとつは、「できないこと」から「できること」を発見してほしい。映画の歴史はつねに、さまざまな制約と、それを乗りこえる新しい発想の誕生の繰り返しでした。たとえばキスシーンだって、昔は男女の性行為の描写に制約があったからこそ、さまざまな表現が生みだされた。「3密の回避」という、映画制作のあり方にかかわるこのピンチを、どういった工夫で乗りきり、どんな新しい表現をめざしていくのか。ただ厳しく縛りつけるのではなく、それをバネに飛躍してもらうことを求めるガイドラインなのです。

もうひとつは、「映画撮影」と「社会」とのつながりを理解してもらうこと。学外演習すなわち外での撮影は、もともと周りに迷惑をかけながら行うものです。だからこそ、事前の許可や周囲の了承をもらって、ようやく成立する。いやでも社会と接触せざるを得ないところが、工房に引きこもっての美術制作とは大きく異なる点です。とりわけ周囲の目が厳しい今回の状況下で、作り手としての責任をまっとうすることをあらためて学んでほしい。そして願わくば、このガイドラインの策定とそれを遵守する姿勢によって、学生たちの制作活動が世間に理解していただける、そんな一助になれば、と思っています。

いつもと違う年だからこそ、いままでにない表現を。

いま、6組のグループが、本学科の卒業制作となる映画撮影に取り組んでいます。ガイドラインを守ることは彼らにとって、手間、時間、費用など、あらゆる面で大きな壁となるでしょう。「演習」の項目で「担当教員は、学内外にかかわらず、全ての撮影に責任を持って立ち会う」と定めたように、教員もまた大きな責任を背負い、ひとつひとつの撮影の可否を学生たちと話し合います。

このガイドラインを遵守すれば、ロケ撮影が不可能になり、今回の企画そのものが成立しない、といった見解も話し合いのなかで出てくるでしょうし、それも当然です。彼らがそれほど作品や表現に思い入れがある証しであるとも思います。彼らの努力を見守ってきた教員として、同じ表現者として、私たちも言葉につまる思いがあります。

学科の全員が悩み、葛藤している。けれど、そんな「パンデミックの年」の卒業制作だからこそ、何ごともなかった年よりも、個性豊かな、新しいタイプの試みが生まれる可能性もあると思う。

体育会系というわけではありませんが、映画学科には、皆が現場で汗を流し、協力しあいながら制作に臨む、といった気質が基盤にありますが、今年は幸か不幸か、そこから遠ざかった分、考える時間だけはたっぷりありました。うれしいことに、このガイドラインを策定・公表する前から、すでに各組の学生が独自のルールをまとめはじめていたそうです。いつもより深く考え、さまざまな想いをめぐらせた学生たちが、どんな新しい作品を生みだしてくれるのか。私たちも学生と頭を悩ませながら、しかし期待を胸に指導に当たっています。

映画は変わる。けれど、映す使命は変わらない。

最後に、映画業界全体のお話を。新型コロナの影響は、プロの現場にも吹き荒れています。とくに小規模の制作会社や映画配給会社などは、非常に厳しい状況に直面しています。もちろん、映画館ではなく、オンラインで映画を見ることが常識になったり、YouTubeなどの動画サイトが強い影響力をもったり、といった傾向は以前からありましたが、今回のコロナ危機が

そうした傾向を決定的にするかもしれない。そんな意味で、映画は、大きな転換期に入ったように感じられます。これまでの形態にこだわらない、新しいかたちの映画が生まれるのでしょう。

そんな予感を抱かせるのが、今年入学したばかりの一年生です。ずっとオンラインでの授業でしたが、子どもの頃から日常的にスマホで動画を撮り、アプリで編集してきた彼らは、新しい技術への適応力を備えている。この学科で教えてきた従来の映画づくりと、彼らの新たなスキルが融合したとき、どんな映画の時代が開かれるのか。オンラインという形態で、あらためてその可能性を実感しました。

先に触れたように、半ば必然的に社会とのつながりのもとで撮影される映画には、多かれ少なかれ、その現状が映り込みます。たとえ作品中にコロナのコの字さえ出てこなくても、「パンデミックの年につくられた」という刻印は、きっと映像のどこかに残ります。今年、できるだけのことをやった、あるいは、表現できなかったということさえ、ひとつの表現として残っていくかもしれません。いまの困難な状況が、これからの映画と、これからの作り手たちの可能性を育てていると信じて、私たちは歩んでいます。どうか、少しでも多くの皆さまにご理解いただけますよう、心からお願い申し上げます。

京都芸術大学 映画学科「演習における感染防止のためのガイドライン」(PDF・7/21時点のもの)

(撮影:高橋保世、広報課)

京都芸術大学 Newsletter

京都芸術大学の教員が執筆するコラムと、クリエイター・研究者が選ぶ、世界を学ぶ最新トピックスを無料でお届けします。ご希望の方は、メールアドレスをご入力するだけで、来週水曜日より配信を開始します。以下よりお申し込みください。

-

京都芸術大学 広報課Office of Public Relations, Kyoto University of the Arts

所在地: 京都芸術大学 瓜生山キャンパス

連絡先: 075-791-9112

E-mail: kouhou@office.kyoto-art.ac.jp

.jpg)