.jpg)

アートの街、北加賀屋にART OSAKAが合流

2022年7月8日から10日にかけて、大阪市中央公会堂で今年、20周年を迎える「ART OSAKA 2022 Galleries」が開催された。現在、国内においても現代アート需要が広がりに伴い、大小さまざまなアートフェアが勃興しているが、「ART OSAKA」は最も長い歴史を持つ。「ART OSAKA」は、大阪港にある海岸通ギャラリー・CASOから始まり、ホテルグランヴィア大阪などを経て、昨年より大正時代の1918(大正7)年に開館し、岡田信一郎(原案)、辰野金吾・片岡安が設計をした大阪市中央公会堂の3階で開催されており、天井が高く、近代建築の豊穣な内部空間で鑑賞するアートフェアに進化し、好評を博している。

しかし、今年はそれだけではない。通常、アートフェアでは出展ギャラリーによって、ブースで区切られ、収蔵しやすい小さな作品が売れる傾向にあるが、それだけでは現代アートの鑑賞体験としては物足らないこともある。また、大型作品をつくることで作家が自身のキャリアや可能性、価値を高めることがあるので、相補的な役割を持つのだ。そこで、今回新たに世界でもっとも著名なアートフェア、アート・バーゼル(スイス)で大型作品を展示する「Art Unlimited」を参考にして、巨大な空間で作家の表現力を活かしたアートを体験できる「ART OSAKA 2022 Expanded」が企画された。そして、大阪市の木津川河口域、北加賀屋にあるクリエイティブセンター大阪(名村造船所大阪工場跡地)で、大型作品やインスタレーション作品の展覧会も同時開催されたのだ。会場は所有する千島土地株式会社の全面協力を得て、さらに輸送や設営にかかる不足分は、クラウドファンディングを実施し、400万円という目標金額を大幅に超えて達成し、注目を浴びていた。

さらに、「ART OSAKA 2022 Expanded」に合わせて、千島土地株式会社の株式会社設立110周年記念事業として千島土地コレクション「TIDE ― 潮流(タイド)が形(フォーム)になるとき ― 」展が開催された。加えて、おおさか創造千島財団が運営する共同スタジオSuper Studio Kitakagaya(SSK)では、同じく京都と滋賀の県境にある共同スタジオの山中suplexの有志が協働した展覧会「の、あとのふね」が開催されるなど、近年、アートの街として注目される北加賀屋のさまざまな側面を見ることができるようになっていた。

大阪市中央公会堂を舞台とした「ART OSAKA 2022 Galleries」の開催に先立つ7月6日、クリエイティブセンター大阪をはじめとして、「TIDE ― 潮流が形になるとき ― 」展のメイン会場となったkagoo(カグー)、サテライト会場である千鳥文化、SSK、大型現代アート収蔵庫MASK(MEGA ART STORAGE KITAKAGAYA)などを巡るプレスツアーが行われた。驚くべきことに、これらの場所はすべて千島土地株式会社が所有、運営するアート活動に関する施設である。戦前から北加賀屋一帯の広大な土地を所有する不動産会社である千島土地株式会社は、2004年からアート活動に関する支援を続けてきた。その最初となるのが、2004年に名村造船所大阪工場跡地で開催された、「NAMURA ART MEETING ’04-’34」ある。その後、名村造船所大阪工場跡地の旧事務所棟を改修した、クリエイティブセンター大阪(CCO)の設立を皮切りに、2009年からは北加賀屋に点在する空きスペースをアーティスト・クリエイターに提供し、創造的な街に変革していく北加賀屋クリエイティブ・ビレッジ(KCV)構想を掲げ、2022年現在、その拠点は、40か所に及んでいるという。

そこには、現在、千島土地に勤務する京都芸術大学アートプロデュース学科出身の加藤彩世をはじめ、第1回目の「NAMURA ART MEETING ’04-’34」の参加者である椿昇(美術工芸学科教授)、MASKに作品を収蔵しているヤノベケンジ(美術工芸学科教授)や名和晃平(大学院美術工芸領域教授)、やなぎみわ、北加賀屋にアトリエを構える建築ユニット、ドットアーキテクツの家成俊勝(空間演出デザイン学科教授)、SSKに入居する河野愛(美術工芸学科専任講師)、卒業生・修了生の品川美香、泉拓郎、下寺孝典、さらに、千島土地に作品をコレクションされた膨大な京都芸術大学出身のアーティストが関係している。すなわち、千島土地のアートへの支援は、京都芸術大学に関わるアーティストやアート・マネージャーの成長にさまざまな角度で貢献しているといってよいのだ。

アーティストを活かすコレクションの潮流

千島土地コレクション「TIDE ― 潮流が形になるとき ― 」展は、昨年、ウルトラプロジェクトを実施しているアーティストの一人、増田セバスチャンが大規模個展を開催した元家具屋kagoo(カグー)を、今回のために白い壁面やトイレ、空調など大幅に設備を整えてリニューアルして展示されたほか、千鳥文化(ホール)、クリエイティブセンター大阪の屋外の3か所で展開された。今回、千島土地が約10年間に購入したアート作品を、一般公開する貴重な機会であり、キュレーションは、SSKにスタジオを構えていた笹原晃平が担当した。

現代アートに詳しい方はすぐにわかると思うが、展覧会名は、「Live in Your Head: When Attitudes Become Form (Works – Concepts – Processes – Situations - Information)(態度が形になるとき)」が参照されている。「Live in Your Head」は、ハロルド・ゼーマンが1969年にキュレーションした展覧会で、直訳すれば「頭の中で生きろ」であり、コンセプト重視の芸術表現が主流となっていく転換点となった。アメリカとヨーロッパの作家を同じ比率で扱い、コンセプチュアル・アートやポスト・ミニマリズム、ランド・アート、アルテ・ポーヴェラなど、類似した傾向を持つ新しい表現の潮流が、同時多発的なものであることを示した。また、美術館やアートセンターに所属していない、インディペンデント・キュレーターが台頭していく端緒であり、存命中の作家とシーンをつくっていく、今日におけるキュレーションの金字塔となっている。笹原は、「態度」を「潮流(タイド)」と読み替え、北加賀屋に集まる作家や作品の流れを可視化し、1つの形にしたというわけである。

kagoo(カグー)における展示で興味深いのは、テーマごとに作品を分類せずに、購入した作品を時系列で見せていることである。そのため、展覧会全体が、2010年代から2020年代初頭にかけての、関西における現代アートの動向やトレンド(潮流)、タイド(潮汐)をよく表している。千島土地の社長、芝川能一は、「投資目的ではなく、北加賀屋と同じように、若手作家を支援する目的で購入した」と述べており、その作品は玉石混交かもしれないが、一貫した流れになっていることを証明している。つまり、関西にゆかりがある、存命中の若手作家の作品が中心であり、制作年と購入年が近い。だからこそ時代性が色濃く表れているのだ。すでに中堅になっている作家もいるが、若手時代の作品なので、作家の初期のモチーフや表現がわかるのも貴重だ。将来的には、「関西ニューウェイブ」のように時代を映す鏡となるだろう。

コレクション作品の制作年は2008年から始まるが、最初は、北加賀屋にゆかりがあったり、千島土地の本業の1つである不動産業に関連した作品が並ぶ。千里ニュータウンで生まれ育ち、画一化された間取りのチラシからフレーム部分だけ切り取り、ボックス内に取り付けた対角線上の壁面に鏡を貼り付けて、無限に広がる均質化された間取りによる立体作品を制作した山本聖子の《frames of emptiness》(2011)などはその例であろう。あるいは、杜若の咲く池にアヒルが浮かぶ山本太郎の《小満 杜若アヒル図》(2013)も大阪の風物詩をよく表している。実は、大阪の河川に登場する、オランダ出身のアーティスト、フロレンティン・ホフマンによる子供用のアヒルの玩具を巨大化させた《ラバー・ダック》(2007-〜)も千島土地のプロデュースによるもので、山本が琳派風の絵に描いたアヒルのモチーフになっている。

メインホールには、近年、「ARTISTS' FAIR KYOTO」に参加している京都芸術大学出身のアーティストの作品も並ぶ。例えば、今年の「ARTISTS' FAIR KYOTO 2022」で、若手批評家育成プロジェクト『歴史・批評・芸術』において、批評家の寄稿入りのカタログ制作に選出された香月美菜、顧剣亨は代表例であろう。顧剣亨は、今年の木村伊兵衛賞にもノミネートされている。

その他、近年活躍が目覚ましい大和美緒、能條雅由、今西真也、藤本純輝、松村咲希、前田紗希らが続く。藤本は東京で2人展、前田は個展を開催している。さらに、中澤ふくみ、坪本知恵、松岡柚歩など近年「ARTISTS' FAIR KYOTO」で台頭してきた作家も購入されている。それだけ、いかに細かく目配せされているかがわかる。すでに支援を必要としないアーティストは購入しない方針であること、多くの作品は千島土地のビルに飾られており、アーティストを活かすコレクション、活きた作品のコレクションといってよい。

新たな制作と交流の場

一方、千鳥文化には、時系列ではなく、床の間風に設え、現代アートと千島土地にゆかりのある工芸品と対比させている。例えば、今年「ARTISTS' FAIR KYOTO」の清水寺会場で出品されたヤノベケンジの《Sleeping Muse (Ship's cat)》(2022)と、千島土地所蔵の掛け軸が組み合わされているが、掛け軸は、千島・千歳・加賀屋の三新田を購入した初代芝川又右衛門(百々)と日本最後期の文人画家と言われる田能村直入の合作だ。又右衛門は元々、蒔絵師の家に生まれ、絵心があった。つまりTIDEの源流というわけである。さらに掛け軸風の縦長のカンヴァスに描いた品川美香の《わたしが魚だったころ》(2021)には、又右衛門が蒔絵技術の伝承のために設立した「浪速蒔絵所」の関係者がつくった香炉が組み合わされている。奥の壁面には、こちらも活躍の目覚ましい品川亮の小品、《百々世草(1)》(2018)が1点飾られているが、芝川百々という源流を意識したものであろう。

千鳥文化は、築60年ほどの文化住宅で、近隣の労働者向けの住居、喫茶店やバーとして使われていたが、造船所の労働者が、セルフビルディングによって1階建ての建物を2階建てにして住居として使用し、増改築が繰り返されてきたという。それだけに小さな建物なのに、迷路のように入り組んでおり、床も平らではない。耐震性の課題があるため、取り壊すことも考えたが、ドットアーキテクツの家成が、北加賀屋の記憶を残す貴重な建物として評価し、「再生」「循環」をテーマに、クリエイターや地域の人々がゆるやかに交流するために、新たに食堂、バー、商店、ギャラリーの集積する複合文化施設にリノベーションした。今や、北加賀屋のシンボル的なスポットになっている。

家成は、仮設的なコミュニティスペースの設営の経験が豊富であり、来年、大西麻貴がキュレーターを務める、第18回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展のアーキテクチャーの一人に選出されている。キュレーションは、北加賀屋・京都芸術大学にもゆかりの深い、デザイナーの原田祐馬、編集者の多田智美によるチームで行われるという。

さらに、SSKで開催された山中suplexが共催し、戒田有生がキュレーションしたSSK Art Fair Collaborated with 山中suplex「の、あとのふね(the boat for after “it”)」展では、作品を空想上の船に見立て、アートフェアに合わせて、金銭以外にも交換できる条件を提示し、アートの価値を問う試みを行った。そこでは、買い手の方も想像力や提案力が求められている。

SSK所属の河野愛は「紀南アートウィーク2021」でも発表された、祖父が経営していた老舗ホテルの屋上で何十年もの間輝いていたネオン看板をモチーフにした《 | 》と、そのシリーズである「Study:大阪関西国際芸術祭 2022」で発表された水を張ったボートの上にネオン看板をのせた《 | (boat)》のインスタレーションなどを展示した。

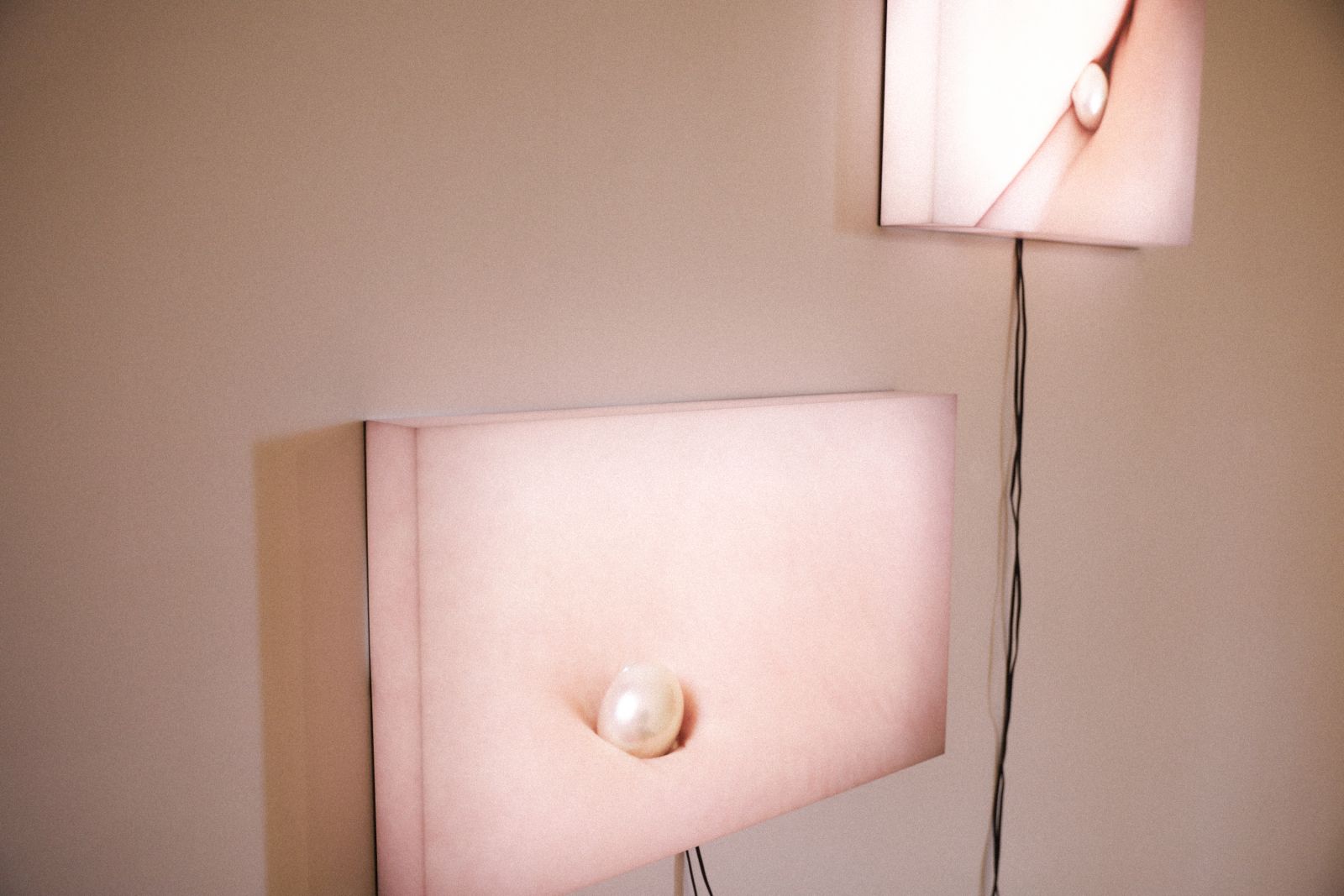

祖父の息遣いを受け継ぐ作品だが、河野自身も、自身の記憶と他者の記憶がどのようにつながり、共有可能か試みているアーティストいってよいだろう。《 | 》の交換条件には、価格のほかに「掃除機と次の作品の制作費」と記載されており、生活をしながら漕ぎ進もうという意思が伝わる。また、「逸脱する声―京都芸術大学 美術工芸学科 専任教員展」でも発表された、自身の生んだ乳児の皮膚の襞に真珠を埋め込んだ写真を、ライトボックスに包み込み、呼吸するように明滅させた《こともの foreign object(breath)》(2021)も展示されていた。ちょうどSSKで制作をしながら、子育てをしていたので、「かつてここにいた」という息遣いのある特別な展示となったといえる。そのような経験の価値は金銭には代えがたいが、感性で受けとる可能性を示している。

また、山中suplex所属の小宮太郎は、マスキングテープを使って、架空の扉を制作した。会場のライトの光量や方向が緻密に計算されており、一見、会場にある本当の扉に見えるため、見逃してしまうほどだが、よく見ると無彩色ではなく、寒色と暖色のコントラストを使い、陰影を実体化させている。

陰影だけの線で、3次元のイリュージョンを描くという、遠近法を極限までミニマルにした方法であり、リアルな空間の壁面にイリュージョンを描くということにおいて、ダ・ヴィンチの《最後の晩餐》(1495~1498)にも通じるサイトスペシフィックな表現であるともいえる。しかし、そこに奥行きはなく、奥行きを想像させる扉だけがある。実質的には鑑賞者は視覚的には平面性に留まらざるをえないため、モダニズム的であるのも特徴だろう。交換条件は、価格のほかに、「あなたが新たな世界へと扉を開くことを証明してくれれば「新たな扉」を描きに行きます。」と提示されている。この扉は、鑑賞者の想像力がなければ開かないことを暗に示している。

鉄による彫刻を展示した若林亮も、価格以外に「時間を忘れるほどの楽しい時間」、鉄や紙、木材で小さな彫像を展示した本田大起は「モチーフとなったレコードのオリジナル版」を提示したり、Tシャツやプリント作品を展示した前谷開やストリートファイターのキャラクターのイメージを大理石に彫った小笠原周は、山中suplexの他の作家の作品を買うと、持ち帰れるという交換条件を提示するなど、金銭に換算できない価値を提示することで、アートにとって価格とは何かを問う試みを行っている。また、小笠原は、過去作である彫刻作品に加えて、可能な限り嫌な人物を演じる映像作品を追加して展示し、価値に影響を与えるのか、価値を決める要因が内部にあるのか外部にあるのかを見定める仕掛けを施している。それらはアーティストの側から金銭的価値と芸術的価値の関係を問う試みであり、制作現場であるスタジオ同士が交流し、共同で企画することで、もう1つの潮流を生み出したといえるだろう。

.jpg)

アートフェアに流れ込む大きな潮流

クリエイティブセンター大阪では、大型作品を制作する作家たちが選ばれており、なかでも、もの派の中心的作家でもある小清水漸は、1971年、パリ青年ビエンナーレに出品された美術史的にも貴重な作品を再制作して展示し、注目を浴びていた。講演やライブ、演劇なども開催される吹き抜けの黒い空間BLACK CHAMBERに、円形上に置かれた大きな角材の作品には、一つ一つ異なる幾何学的な形が刻まれていて、2階から作家自身が微調整して完成させたという。鑑賞者にとっても俯瞰して見られる絶好の展示空間になっただろう。あるいは、大西康明は、今年、京都市京セラ美術館で開催された「KYOTO STEAM 2022」に出品された、《石と柵》(2022)を空間に合わせて大幅に形を変え出展した。河原の石を包んだ銅箔を抜き出して、無数に吊り下げ表裏や時間の境界のトレースを試み、全体が山脈や海面のように波打つインスタレーション《境の石》を展開した。

そのようなキャリアのある作家の中で、暗室のような閉じられた空間を使い、独自の世界観を表現していたのが前谷開だ。前谷は、都市や自然の中に自身の身体を以て介入し、セルフポートレートを撮影して、人々の意識にも介入する作品を制作し続けている。今回、前谷はモノクロネガフィルムで撮影した大阪の海辺の風景写真をもとに、カメラの後ろにライトを入れて映写機として使用している。それを再び同じ海辺に立つ自身の身体に投影して、映像で撮影したものを編集し、巨大なスクリーンに映像作品として映し出した。実はその「カメラの光」は風景からの視線の隠喩でもある。近年、前谷は自身の身体以外の第三者の視線や身体を取り入れ、その時の状況や場所、関係性を、異なるメディアに転写して浮かび上がらせるインスタレーションを試みている。今回は、撮影アシスタントをした2人のポートレート写真を大きくプリントし、さらにその2人にチェキで撮影してもらった写真を、Tシャツにシルクスクリーンで転写して展示した。今まで、前谷個人の内面を身体を通して可視化し、複製や変換してもなお存在するアウラを表現していたが、風景や他者の視線と複数のメディアで、自身を含む風景のアウラを表象する新たなステージにいることを示したといえる。

いっぽう、8日から大阪市中央公会堂で開催されたART OSAKA 2022 Galleriesにおいても、京都芸術大学出身のアーティストの作家が目立つ。これは明らかに、椿が主導する、ARTOTHÈQUE(アルトテック)や「ARTISTS' FAIR KYOTO」の成果だといえるだろう。

特に、新作を複数出品していた松村咲希は、さまざまなメディウムとマテリアルのレイヤーを重ねながら、立体的な質感を伴う抽象的な作品を制作している。抽象表現ではあるが、メディウムとマテリアルの衝突や浸食、貫通などによって、遠近法的な奥行きとは異なるイリュージョンが発生しているのがその特徴だろう。今回はそれらの要素を減らし、より還元化された作品を出品していた。

松村の作品は、アクリルスプレーや原色、蛍光色による色使いが特徴であるが、モノクロによる新しい表現を開拓しているのも特筆すべきだろう。松村は制作する際、月の地表画像にインスピレーションを受けたという。月の地表には、望遠鏡を使えば地球からでも、コントラストが強いため、クレーターの形態がはっきり見えるが、衛星画像ならさらに鮮明となる。その理由は、光を遮る空気がないからである。松村は、地球ではありえない視覚体験を、月や火星などの地球外の星の地表に見出した。空気遠近法のなさが、非現実的、仮想的、SF的に見える所以であり、線遠近法を感じる幾何学形態がないので、近い部分と遠い部分に差が感じられず、表面の凹凸だけが感じられる。

作品には、火星の衛星画像の一部を拡大し、ドットによるシルクスクリーンが刷られ、さらに、モデリングペーストの上にはスプレーが噴かれ、陰影が付いたような表情になっている。空気と水のない星の地表面を撮影したデジタル画像の質感を、マテリアルとイリュージョンを組み合すことで実現してみせた。それは新しい時代の枯山水のようにも見える。そして、宇宙への移動が、人間に新たな知覚と絵画表現をもたらすことを予感させる作品であろう。

あるいは、乱数ソフトや指示書を使うなど、メタ的なルール、制作工程を定め、自身の趣味判断をできるだけ排除した作品を制作する三浦光雅も新作を発表していた。三浦には、乱数ソフトによって、縦軸と横軸を結ぶ線を決める手法で描くシリーズがあるが、今回は灰色の下地にパステルカラーを使い、独特な光沢性を帯びたマチエールになっていたのが印象的であった。さらに、大量の地塗り剤をつけて、デカルコマニーのように折り畳み、開いた後の地塗り剤が鍾乳洞のように垂れた下地の上にランダムに色層を重ねていく新しい手法による作品も展示されており、今までにない触覚的な絵画表現を開拓していた。

前田紗希は、油彩画であるが、筆を使わずペインティングナイフのみを使って、三角形のレイヤーで構成していく絵画を制作している。その表面は無数の皺ができ、シルバーの絵具の反射も相まって、部分的には箔などのような金属を貼っているように見えるが、ペインティングナイフで削っていくため、下地が見え隠れすることで、透過性も帯びた複雑な層が生まれている。油絵特有の油によるテカリはなく、むしろ金属やガラスのようなマチエールになっているため、ガラス工芸のようにも見える。

独自性が高いので、参照例を挙げるのは難しいが、初期のピート・モンドリアンやパウル・クレーの中に萌芽があるかもしれない。すでに完成された方法のように思えるが、特徴的な空間に展示したり、複数枚で構成したときに新たな可能性が出てくるように思える。

特に、異彩を放っていたのは、「ULTRA AWARD 2012 Exhibition−境界の漂泊者たち」において、総合造形コース1年生、若干19歳でグランプリ、秋元康賞、オーディエンス賞というトリプル受賞した堀本達矢だろう。堀本達也はその時から「ケモノ」をテーマに制作をはじめた。「ケモノ」とは、動物の容姿に人間的なエッセンスを入れる擬人化表現や、その逆の擬獣化表現であるが、1つのジャンルをなしている。堀本は、非常に美しいフォルムと質感を伴う「ケモノ」の立体を制作するアーティストとして、高い評価を得ている。特に、動物と人間の要素が両方同じくらいある中間な表現であることもその魅力だろう。それらも、学生時代に培われた確かな立体造形技術に裏打ちされているように思える。

小山登美夫ギャラリーで個展を開催した油野愛子も、平面と小さな立体作品を出品していた。漆黒の面に、アクリル絵具にスプレーを使った立体的な「筆跡」や文字が描かれたシリーズで、幼少期の記憶や夢と現実とのズレや湧き出す感情などがモチーフになっている。

油野も、長谷川祐子がキュレーションを担当した、「ULTRA AWARD 2016 NEW ORGANICS」展に入選しており、その際は、シュレッターを複数台使用した大型のインスタレーションを発表していた。今年の「ARTISTS' FAIR KYOTO 2022」において、久しぶりに家型の大型インスタレーションを発表しており、大きな作品を制作することで、自身の可能性を拡張している。

小作品から大型のインスタレーション、ギャラリー空間から造船所跡地といった特徴的な空間まで、あるいはアートフェアといった売買可能な形態に至るまで、さまざまな場所での活躍がみてとれる。卒業展、ARTOTHÈQUE(アルトテック)、ULTRA AWARD、ARTISTS' FAIR KYOTOと言った無数のコンペやフェアなどの豊富なプログラムが、アートマーケットにも確実にインパクトを与え始めて、大きな潮流になっていっているといえるのではないか。

(取材・文:三木学)

京都芸術大学 Newsletter

京都芸術大学の教員が執筆するコラムと、クリエイター・研究者が選ぶ、世界を学ぶ最新トピックスを無料でお届けします。ご希望の方は、メールアドレスをご入力するだけで、来週水曜日より配信を開始します。以下よりお申し込みください。

-

京都芸術大学 広報課Office of Public Relations, Kyoto University of the Arts

所在地: 京都芸術大学 瓜生山キャンパス

連絡先: 075-791-9112

E-mail: kouhou@office.kyoto-art.ac.jp

.jpg)